- •Введение

- •Глава 1. Основы теории радиолокации.

- •1.1. Общая характеристика радиолокационного канала.

- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые в радиолокации.

- •1.3. Импульсные сигналы

- •1.4. Частотные спектры импульсных сигналов

- •1.5. Сложные радиолокационные сигналы

- •1.5.1. Противоречие между различными предельно достижимыми параметрами рлс.

- •1.5.2. Частотно-модулированные импульсы

- •1.6. Фазоманипулированные импульсы

- •1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

- •Глава 2 импульсный метод измерения дальности

- •2.1. Условие однозначности измерения дальности.

- •2.2. Минимальная дальность действия импульсной рлс.

- •2.2.1. Принцип действия импульсной рлс кругового обзора

- •2.3. Измерение координат цели

- •2.3.1. Оптимальные методы измерения

- •2.4. Разрешающая способность рлс

- •2.4.1. Общие сведения.

- •2.4.2 Особенности повышения разрешающей способности.

- •2.4.3. Разрешающая способность рлс по углу.

- •2.5.Точность измерения координат цели

- •2.5.1. Внешние погрешности.

- •2.5.2. Инструментальная погрешность измерения дальности при визуальной индикации.

- •2.5.3 Систематическая погрешность измерения дальности.

- •2.5.4. Точность измерения угловых координат цели.

- •2.6. Цифровые методы съема координат цели

- •2.6.1. Рециркуляционный метод измерения малых временных интервалов.

- •2.6.2. Съем углового положения цели.

- •2.7. Дальность действия рлс

- •2.7.1. Дальность действия рлс в свободном пространстве для сосредоточенных целей

- •2.7.2. Анализ уравнения дальности.

- •2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

- •2.7.4. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на уравнение дальности

- •2.7.5. Некоторые способы уменьшения влияния земли

- •2.7.6. Зона видимости рлс

- •Глава 3 принцип действия когерентных рлс

- •3.1. Эффект доплера в радиолокации

- •3.2. Когерентные доплеровские рлс с непрерывным излучением радиоволн

- •3.2.1. Доплеровские биения частоты.

- •3.2.2. Простейшая доплеровская рлс.

- •3.2.3. Доплеровская рлс с ненулевой промежуточной частотой.

- •3.2.4. «Гребенка» фильтров доплеровских частот.

- •3.2.5. Потенциальная точность измерения скорости.

- •3.3. Вторичный эффект доплера

- •3.3.1. Частота биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.3.2. Спектр биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.4. Когерентно-импульсный метод (истинно когерентные системы)

- •3.4.1. Когерентные радиоимпульсы.

- •3.4.2. Разновидности когерентно-импульсных систем

- •3.4.3. Принцип действия когерентно-импульсной рлс.

- •3.4.4. Когерентно-импульсные рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.4.5. Слепые скорости цели.

- •3.5. Когерентно-импульсный метод (псевдокогерентные системы)

- •3.5.1. Принцип действия псевдокогерентной рлс с внутренней когерентностью.

- •3.5.2. Псевдокогерентная рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.5.3. Рлс с внешней когерентностью.

- •3.6. Особенности когерентно-импульсной рлс при наличии взаимных перемещении рлс и объекта

- •3.6.1. Особенности сдц при движении рлс.

- •3.6.2. Ввод частоты компенсации.

- •3.7. Фазовый метод измерения дальности

- •3.7.1. Одночастотный фазовый метод.

- •3.7.2. Двухчастотный фазовый метод.

- •3.8. Частотный метод измерения дальности

- •Структурная схема простейшей рлс с чм.

- •3.8.2. Спектр преобразованного сигнала.

- •Особенности несимметричного пилообразного закона модуляции

- •Влияние движения цели на преобразованный сигнал.

- •Понятие об измерении дальности методом счета числа импульсов.

- •Разрешающая способность и точность.

- •3.9. Некоторые сравнительные характеристики импульсного и непрерывного методов

- •Глава 4 радиолокационные цели

- •4.1. Эффективная отражающая площадь целей

- •4.2. Понятие об эоп разнесенной рлс.

- •4.3. Влияние эффекта доплера в случае поверхностно-распределенных целей

- •4.3.1. «Парадокс гладкой земли».

- •4.3.2. Изочастотные линии.

- •4.3.3. Измерение угла сноса с помощью вторичного эффекта Доплера.

- •4.3.4. Объемно-распределенные цели

- •4.3.5. Поляризационная селекция объемно распределенных целей.

- •5.1.1. Воздействие шумов на полезный сигнал.

- •5.1.2. Критерии оптимального обнаружения.

- •5.1.3. Отношение правдоподобия.

- •5.1.4. Отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами.

- •5.1.5. Корреляционный приемник для сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.2. Согласованный фильтр (общие свойства)

- •5.2.1. Импульсная и частотная характеристики.

- •5.2.2. Отношение сигнал-помеха на выходе сф.

- •5.2.3. Коэффициент различимости.

- •5.3. Согласованные фильтры для некоторых сигналов

- •5.3.1. Сф для одиночных импульсов.

- •5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

- •5.3.3. Сф для пачки импульсов.

- •5.4. Когерентное накопление

- •5.4.1. Когерентное накопление полностью известного сигнала и сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

- •5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

- •5.5. Некогерентное накопление

- •5.5.I. Общие сведения об оптимальной обработке некогерентной пачки импульсов.

- •5.5.2. Число эффективно накапливаемых импульсов.

- •5.5.3. Понятие о характеристиках обнаружения некогерентных сигналов.

- •5.5.4. Пороговые сигналы при независимых флуктуациях.

- •5.6.2. Согласованный фильтр при действии смеси стационарной пассивной помехи и шумов.

- •5.6.3. Оптимальная обработка сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех.

- •5.6.4. Системы оптимальной обработки сигналов с подавлением пассивной помехи.

- •Глава 6 устройства обработкирадиолокационных сигналов и борьбы с помехами

- •6.1. Общие сведения о первичной обработке радиолокационных сигналов

- •6.1.1. Общие сведения об автоматическом обнаружении.

- •6.2. Накопители с динамической памятью

- •6.2.1. Основные свойства аналоговых накопителей на линиях задержки с рециркуляцией.

- •6.2.3.Некоторые варианты пгф на линиях задержки.

- •6.2.4. Некоторые особенности построения рециркуляторов.

- •6.3. Аналоговые накопители со статической памятью

- •6.3.1.Индикатор с послесвечением.

- •6.3.2. Коммутируемые гребенчатые фильтры.

- •6.4. Автоматические дискретные цифровые обнаружители

- •6.4.1. Двоичное накопление.

- •6.4.2. Цифровой обнаружитель с «движущимся окном».

- •6.4.3. Обнаружение по совпадению (программные обнаружители).

- •6.4.4. Стабилизация вероятности ложной тревоги

- •6.4.5. Непараметрический знаковый обнаружитель.

- •6.4.6. Последовательный обнаружитель.

- •6.5. Подавители пассивной помехи системы сдц

- •6.5.1. Метод череспериодной компенсации.

- •6.5.2. Частотная характеристика системы чпк

- •6.5.3. Система многократной чпк.

- •6.5.4. Подавитель на дискретных фильтрах.

- •6.5.5. Слепые фазы.

- •6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

- •6.5.7. Помехи на дальности, превышающей интервал однозначности.

- •6.6. Цифровая фильтрация при обработке радиолокационных сигналов

- •6.6.1. Общие сведения о цифровой фильтрации.

- •6.6.2. Общие сведения о z-преобразовании.

- •6.6.3. Подавители системы сдц как цифровые фильтры.

- •6.6.4. Общая характеристика цифровой системы чпк

- •6.6.5. Цифровая система сдц с квадратурными каналами.

- •6.6.6. Цифровой рециркулятор.

- •6.6.7. Быстрое преобразование Фурье.

- •6.7. Адаптивные устройства, улучшающие работу системы сдц

- •6.7.1. Характеристика системы сдц при перегрузке.

- •6.7.2. Фиксатор помех.

- •6.7.3. Устройства борьбы с помехами от гидрометеообразований

- •Глава 2 32

- •Глава 3 78

- •Глава 4 121

- •Глава 5 131

- •Глава 6 162

1.3. Импульсные сигналы

Импульсом называется кратковременный электрический сигнал, длительность которого меньше или соизмерима с продолжительностью переходных процессов в электрических цепях, возникающих при воздействии этого сигнала.

В радиолокации, чаще всего, используется серии импульсов, а время паузы между ними всегда превышает продолжительность переходных процессов.

Переходные процессы, как правило, заканчиваются к приходу следующего импульса, то действие импульса можно рассматривать независимо друг от друга. Значит, анализ воздействия импульсной последовательности может быть сведен к изучению переходных процессов при воздействии одного импульса.

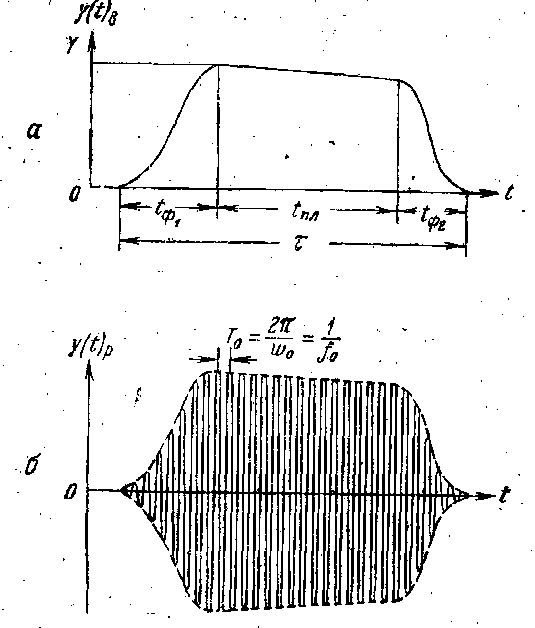

Видеоимпульсом называется электрический сигнал, который получается при быстром изменении напряжения либо тока, вначале в одном направлении, а затем в другом (рис.1.2).

Пусть функция f(t) описывает форму импульсного сигнала, тогда:

Y(t) = A f(t),

где А – амплитуда сигнала.

Радиоимпульсом называется кратковременный электрический сигнал, во время существования которого напряжение и ток изменяются по гармоническому закону. Аналитически радиоимпульс может быть записан в виде:

Y(t) = A f(t) cos (0 t +0),

где А – амплитуда, f(t) – огибающая импульса, - круговая частота высокочастотных колебаний, 0 – начальная фаза ВЧ колебаний.

Рис.1.2. Видеоимпульс (а) и радиоимпульс (б)

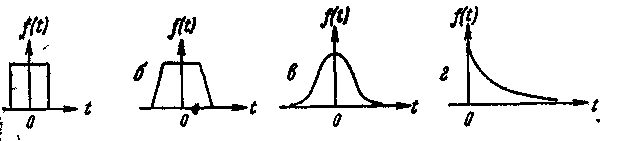

Форма огибающей импульсных сигналов влияет на точность определения координат, разрешающую способность и некоторые другие параметры. Желательна прямоугольная форма огибающей, которая обеспечивает фиксацию появления сигналов и их воздействие на различные виды устройств. Кроме того, плоская вершина импульса повышает стабильность частоты и мощности на выходе магнетрона.

Однако, огибающая реальных импульсов представляет собой плавную кривую и не может быть описана аналитическими выражениями. Поэтому принято ее аппроксимировать простыми функциями: прямоугольной, трапециидальной, колоколообразной и экспоненциальной.

Рис.1.3. Форма импульсов: а - прямоугольный, б - трапецеидальный, в-колокольный, г - экспоненциальный

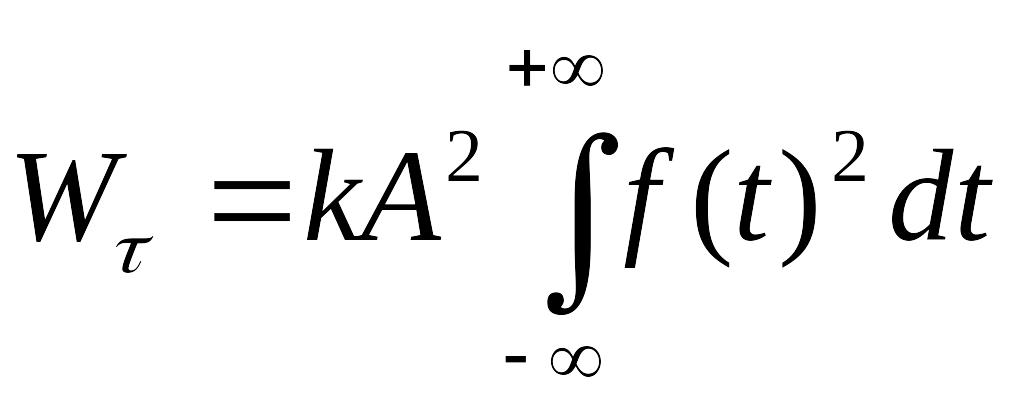

Рассмотрим энергетические составляющие одиночного импульса. Мгновенное значение импульсной мощности равно:

P(t) = k A2 [f(t)]2,

где к – коэффициент пропорциональности, который при импульсе тока представляет собой активное сопротивление, а при импульсе напряжения – активную проводимость.

Максимальное значение мощности достигается в момент, когда амплитуда импульса f(t)=1, тогда

P(t)= k A2.

Энергия импульса для функции любого вида равна:

.

.

Обычно рассматривают среднее значение импульсной мощности за время действия импульса:

![]() ,

,

где - длительность импульса на нулевом уровне.

Среднее значение импульсной мощности показано на рис.1.4,а.

При оценке мощности радиоимпульса следует понимать среднюю мощность за период несущей частоты. Очевидно, что для прямоугольного импульса W= k A2, а для импульсов любой другой формы W k A2.

Рис. 1.4. Энергетические характеристики импульса.

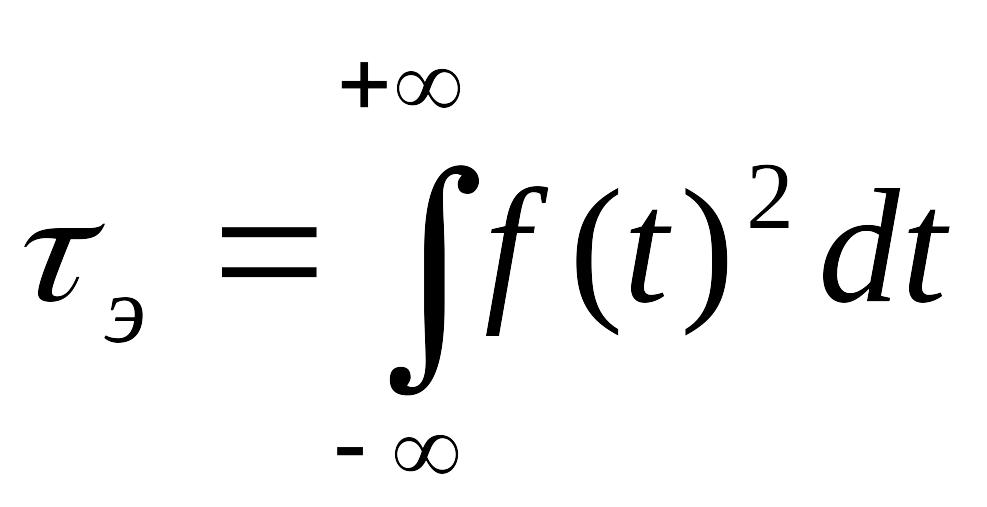

Эффективной длительностью импульса э называется длительность импульса прямоугольной формы с такой же амплитудой А и энергией W, как и для исследуемого импульса произвольной формы (рис.1.4,б). Так как энергия эквивалентного прямоугольного импульса

W= k A2э,

то эффективная длительность импульса определяется из соотношения:

.

.

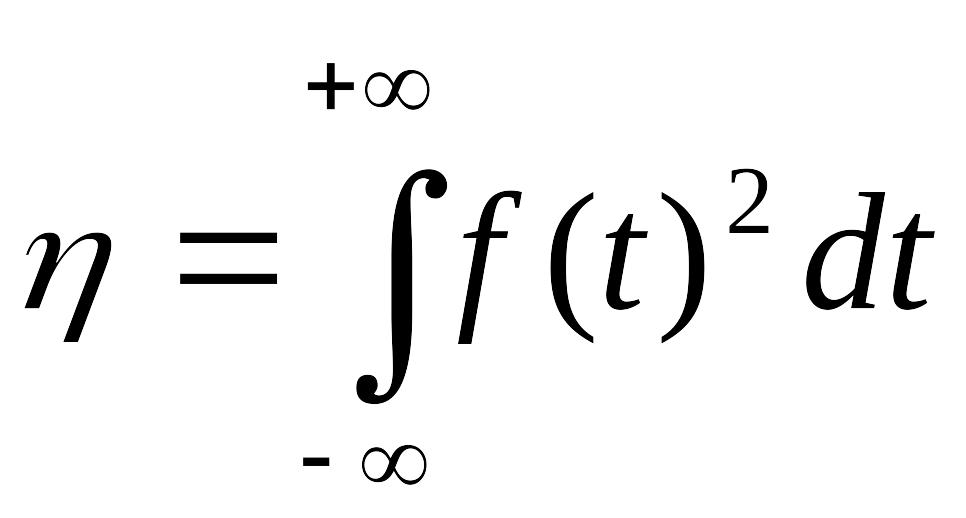

Активной энергетической длительностью импульса а называется промежуток времени (рис. 1.4, в), в котором сосредоточена подавляющая часть энергии импульса W, где =0.9.

Исходя

из определения а

находим:

Если f(t) – частотная функция времени, то интегрирование в правой части производится в пределах от -а/2 до +а/2.

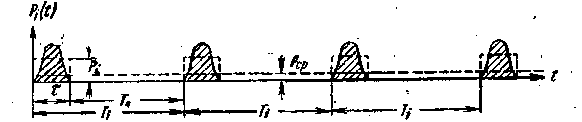

Импульсные радиолокационные сигналы (рис. 1.5) обычно

Рис. 1.5. Периодическая последовательность видеоимпульсов

представляют собой серию периодически повторяющихся импульсов с практически неизменной формой, длительностью и амплитудой. Такие последовательности характеризуются следующими временными параметрами:

длительностью импульса и,

периодом следования Тс,

периодом повторения Тп= и+ Тс,

частота повторения импульсов f =1/ Тп,

скважностью Q= Тп/и.

Для последовательности импульсных сигналов всегда выполняется неравенство и Тп , поэтому скважность Q1

Неравенство Q1 является основным временным соотношением импульсного сигнала.

С энергетической точки зрения последовательность зондирующих импульсов характеризуется:

средней мощностью Pср=W/Тп,

мощность в импульсе Pи= Pср Q,

мощность максимальная Pmax=PсрТп/э.

Эти выражения являются основными энергетическими соотношениями для периодического импульсного сигнала.

Для большинства современных РЛС значение временных параметров лежат в пределах:

и = 0.1-10 мкс,

Tп = 100-2000 мкс,

Q = 50-2000.

Импульсная мощность наземных РЛС Ри = 0.001 –10 МВт, средняя мощность Рср меньше импульсной мощности в Q раз.