- •Введение

- •Глава 1. Основы теории радиолокации.

- •1.1. Общая характеристика радиолокационного канала.

- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые в радиолокации.

- •1.3. Импульсные сигналы

- •1.4. Частотные спектры импульсных сигналов

- •1.5. Сложные радиолокационные сигналы

- •1.5.1. Противоречие между различными предельно достижимыми параметрами рлс.

- •1.5.2. Частотно-модулированные импульсы

- •1.6. Фазоманипулированные импульсы

- •1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

- •Глава 2 импульсный метод измерения дальности

- •2.1. Условие однозначности измерения дальности.

- •2.2. Минимальная дальность действия импульсной рлс.

- •2.2.1. Принцип действия импульсной рлс кругового обзора

- •2.3. Измерение координат цели

- •2.3.1. Оптимальные методы измерения

- •2.4. Разрешающая способность рлс

- •2.4.1. Общие сведения.

- •2.4.2 Особенности повышения разрешающей способности.

- •2.4.3. Разрешающая способность рлс по углу.

- •2.5.Точность измерения координат цели

- •2.5.1. Внешние погрешности.

- •2.5.2. Инструментальная погрешность измерения дальности при визуальной индикации.

- •2.5.3 Систематическая погрешность измерения дальности.

- •2.5.4. Точность измерения угловых координат цели.

- •2.6. Цифровые методы съема координат цели

- •2.6.1. Рециркуляционный метод измерения малых временных интервалов.

- •2.6.2. Съем углового положения цели.

- •2.7. Дальность действия рлс

- •2.7.1. Дальность действия рлс в свободном пространстве для сосредоточенных целей

- •2.7.2. Анализ уравнения дальности.

- •2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

- •2.7.4. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на уравнение дальности

- •2.7.5. Некоторые способы уменьшения влияния земли

- •2.7.6. Зона видимости рлс

- •Глава 3 принцип действия когерентных рлс

- •3.1. Эффект доплера в радиолокации

- •3.2. Когерентные доплеровские рлс с непрерывным излучением радиоволн

- •3.2.1. Доплеровские биения частоты.

- •3.2.2. Простейшая доплеровская рлс.

- •3.2.3. Доплеровская рлс с ненулевой промежуточной частотой.

- •3.2.4. «Гребенка» фильтров доплеровских частот.

- •3.2.5. Потенциальная точность измерения скорости.

- •3.3. Вторичный эффект доплера

- •3.3.1. Частота биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.3.2. Спектр биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.4. Когерентно-импульсный метод (истинно когерентные системы)

- •3.4.1. Когерентные радиоимпульсы.

- •3.4.2. Разновидности когерентно-импульсных систем

- •3.4.3. Принцип действия когерентно-импульсной рлс.

- •3.4.4. Когерентно-импульсные рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.4.5. Слепые скорости цели.

- •3.5. Когерентно-импульсный метод (псевдокогерентные системы)

- •3.5.1. Принцип действия псевдокогерентной рлс с внутренней когерентностью.

- •3.5.2. Псевдокогерентная рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.5.3. Рлс с внешней когерентностью.

- •3.6. Особенности когерентно-импульсной рлс при наличии взаимных перемещении рлс и объекта

- •3.6.1. Особенности сдц при движении рлс.

- •3.6.2. Ввод частоты компенсации.

- •3.7. Фазовый метод измерения дальности

- •3.7.1. Одночастотный фазовый метод.

- •3.7.2. Двухчастотный фазовый метод.

- •3.8. Частотный метод измерения дальности

- •Структурная схема простейшей рлс с чм.

- •3.8.2. Спектр преобразованного сигнала.

- •Особенности несимметричного пилообразного закона модуляции

- •Влияние движения цели на преобразованный сигнал.

- •Понятие об измерении дальности методом счета числа импульсов.

- •Разрешающая способность и точность.

- •3.9. Некоторые сравнительные характеристики импульсного и непрерывного методов

- •Глава 4 радиолокационные цели

- •4.1. Эффективная отражающая площадь целей

- •4.2. Понятие об эоп разнесенной рлс.

- •4.3. Влияние эффекта доплера в случае поверхностно-распределенных целей

- •4.3.1. «Парадокс гладкой земли».

- •4.3.2. Изочастотные линии.

- •4.3.3. Измерение угла сноса с помощью вторичного эффекта Доплера.

- •4.3.4. Объемно-распределенные цели

- •4.3.5. Поляризационная селекция объемно распределенных целей.

- •5.1.1. Воздействие шумов на полезный сигнал.

- •5.1.2. Критерии оптимального обнаружения.

- •5.1.3. Отношение правдоподобия.

- •5.1.4. Отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами.

- •5.1.5. Корреляционный приемник для сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.2. Согласованный фильтр (общие свойства)

- •5.2.1. Импульсная и частотная характеристики.

- •5.2.2. Отношение сигнал-помеха на выходе сф.

- •5.2.3. Коэффициент различимости.

- •5.3. Согласованные фильтры для некоторых сигналов

- •5.3.1. Сф для одиночных импульсов.

- •5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

- •5.3.3. Сф для пачки импульсов.

- •5.4. Когерентное накопление

- •5.4.1. Когерентное накопление полностью известного сигнала и сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

- •5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

- •5.5. Некогерентное накопление

- •5.5.I. Общие сведения об оптимальной обработке некогерентной пачки импульсов.

- •5.5.2. Число эффективно накапливаемых импульсов.

- •5.5.3. Понятие о характеристиках обнаружения некогерентных сигналов.

- •5.5.4. Пороговые сигналы при независимых флуктуациях.

- •5.6.2. Согласованный фильтр при действии смеси стационарной пассивной помехи и шумов.

- •5.6.3. Оптимальная обработка сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех.

- •5.6.4. Системы оптимальной обработки сигналов с подавлением пассивной помехи.

- •Глава 6 устройства обработкирадиолокационных сигналов и борьбы с помехами

- •6.1. Общие сведения о первичной обработке радиолокационных сигналов

- •6.1.1. Общие сведения об автоматическом обнаружении.

- •6.2. Накопители с динамической памятью

- •6.2.1. Основные свойства аналоговых накопителей на линиях задержки с рециркуляцией.

- •6.2.3.Некоторые варианты пгф на линиях задержки.

- •6.2.4. Некоторые особенности построения рециркуляторов.

- •6.3. Аналоговые накопители со статической памятью

- •6.3.1.Индикатор с послесвечением.

- •6.3.2. Коммутируемые гребенчатые фильтры.

- •6.4. Автоматические дискретные цифровые обнаружители

- •6.4.1. Двоичное накопление.

- •6.4.2. Цифровой обнаружитель с «движущимся окном».

- •6.4.3. Обнаружение по совпадению (программные обнаружители).

- •6.4.4. Стабилизация вероятности ложной тревоги

- •6.4.5. Непараметрический знаковый обнаружитель.

- •6.4.6. Последовательный обнаружитель.

- •6.5. Подавители пассивной помехи системы сдц

- •6.5.1. Метод череспериодной компенсации.

- •6.5.2. Частотная характеристика системы чпк

- •6.5.3. Система многократной чпк.

- •6.5.4. Подавитель на дискретных фильтрах.

- •6.5.5. Слепые фазы.

- •6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

- •6.5.7. Помехи на дальности, превышающей интервал однозначности.

- •6.6. Цифровая фильтрация при обработке радиолокационных сигналов

- •6.6.1. Общие сведения о цифровой фильтрации.

- •6.6.2. Общие сведения о z-преобразовании.

- •6.6.3. Подавители системы сдц как цифровые фильтры.

- •6.6.4. Общая характеристика цифровой системы чпк

- •6.6.5. Цифровая система сдц с квадратурными каналами.

- •6.6.6. Цифровой рециркулятор.

- •6.6.7. Быстрое преобразование Фурье.

- •6.7. Адаптивные устройства, улучшающие работу системы сдц

- •6.7.1. Характеристика системы сдц при перегрузке.

- •6.7.2. Фиксатор помех.

- •6.7.3. Устройства борьбы с помехами от гидрометеообразований

- •Глава 2 32

- •Глава 3 78

- •Глава 4 121

- •Глава 5 131

- •Глава 6 162

2.7.6. Зона видимости рлс

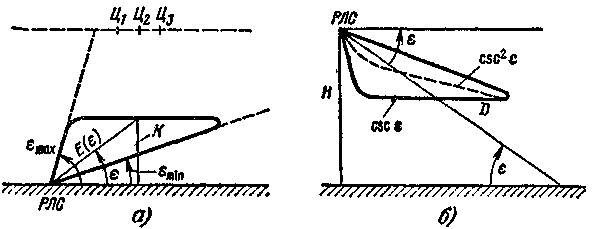

Зоной видимости называется часть воздушного пространства, внутри которого обеспечивается обнаружение определенных целей с вероятностью правильного обнаружения не менее требуемой при заданной вероятности ложной тревоги. Как правило, пользуются сечением зоны видимости в различных плоскостях. Наиболее важным для наземных РЛС является сечение в вертикальной плоскости, проходящее через точку установки антенны РЛС и называемое диаграммой видимости. Она характеризует зависимость дальности обнаружения от высоты или угла места цели.

Более удобной для изображения зоны видимости оказывается прямоугольная система координат H, D, в которой могут быть нанесены прямые угла места, полученные из соотношения sin = Н/D.

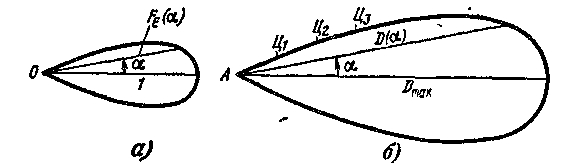

Рассмотрим теперь некоторые характерные особенности диаграммы видимости. На рис. 2.27, а изображена диаграмма направленности (ДН) в плоскости угловой координаты а (например, или ). Геометрическим местом расположения точечных изотропных целей с одинаковыми ЭОП,

Рис. 2.27. Диаграмма направленности (а) и геометрическое место расположения одинаковых целей (б), при котором отраженные сигналы одинаковы. А -точка расположения РЛС

при котором максимальная дальность обнаружения одинакова, в полярной системе координат является кривая D () = DmFE () (рис. 2.27, б), подобная кривой FE() (рис. 2.27, а). Следовательно, для получения одинаковой максимальной дальности обнаружения целей, расположенных на одной и той же высоте, требуется, согласно сказанному выше, чтобы ДН в полярной системе координат имела в пределах некоторых крайних углов min, max: горизонтальный участок (рис. 2.28, а). Тогда одинаковые цели Ц1, Ц2 дадут одинаковые амплитуды отраженных сигналов. В случае же целей с различными отражающими свойствами амплитуды отраженных сигналов будут зависеть от отражающих свойств цели, но не от дальности. Это помогает оценить размеры цели.

Аналогичное явление происходит при облучении земной

Рис. 2.28. Косекансные ДН

поверхности. Здесь для получения одинаковых амплитуд отраженных сигналов от одинаковых целей на земной поверхности, находящихся на разной дальности, требуется, чтобы нижний участок ДН был горизонтальным (рис. 2.28, б).

Для аналитической записи основного горизонтального участка ДН по напряженности поля Е () в полярной системе координат воспользуемся рис. 2.28, а, откуда следует, что Е() = К сsс . Такая ДН носит название косекансной. В нормированном виде при min < < mах она записывается как

.

.

Диаграмма направленности по мощности пропорциональна величине Е2 (), т. е. сзс2 , а следовательно, (см. пунктир на рис. 2.28, б)

FР () = сsс2 ()/ csс2 min.

Как видно, в данном случае точечных изотропных целей требуемая для обеспечения одинаковой дальности (одинаковой мощности сигнала на входе приемника) косекансная ДН FE() отличается от случая отражения от диффузной поверхности множителем (соs )1/4.

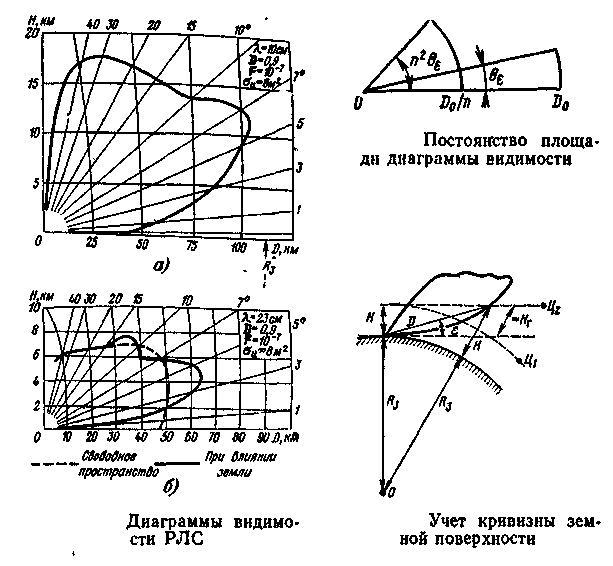

Диаграмма видимости определяется путем расчета, однако, как правило, все факторы, влияющие на максимальную дальность действия и на результирующую ДН, учесть трудно, так что окончательная корректировка зоны видимости производится путем облета РЛС. На рис. 2.29 показаны реальные диаграммы видимости некоторых РЛС УВД и сектор обзора (диаграмма видимости) с угловым размером и радиусом D0,

Рис. 2.29. Диаграммы видимости некоторых РЛС УВД

просматриваемый РЛС. Площадь сектора равна D20/2. Пусть теперь максимальная дальность уменьшится в n раз до D0/n. В этом случае при прочих равных условиях (т. е. при тех же полной излучаемой мощности, способах обзора и обработки) коэффициент усиления антенны согласно уравнению радиолокации (D0 ~ G1/2) падает, как G ~ 1/n2. Учитывая, что G~ 1/угол зоны видимости возрастает до n2. Таким образом, площадь диаграммы видимости остается той же: D20/2.

Если теперь учесть азимутальный размер зоны видимости D20. то полный объем, просматриваемый при обзоре, V ~ D0, т. е. полный объем пропорционален радиусу зоны видимости с постоянной площадью в вертикальной плоскости.

Из постоянства площади диаграммы видимости РЛС следует, что при увеличении потолка зоны до 2H, дальность ее уменьшается до D0/2, откуда просматриваемый объем V также уменьшается вдвое.

Кривизна земной поверхности ограничивает предельную дальность РЛС дальностью прямой видимости, которая, как известно, равна

Dnp=(2R3)1/2(H1/2+hA1/2)

где Rз = 6370 км - радиус Земли; hA - высота антенны, а H - высота цели над земной поверхностью.

Так как обычно H »hА, то DПр (2R3H)1/2 или Dnр 113 H1/2 км. С учетом нормальной рефракции следует пользоваться эквивалентным радиусом Земли R3э = 4Rз/3, откуда Dnрэ 130 H1/2 км. Кроме того, кривизна земной поверхности приводит к уменьшению дальности обнаружения цели Ц1, пролетающей на одной и той же высоте над поверхностью земли, по сравнению с целью Ц2, которая находится на одной и той же высоте над плоскостью горизонта. Это связано с тем, что первая цель пересекает границу показанной на рис. 2.29 диаграммы видимости на более близком расстоянии. Вместе с тем цели, скрытые за горизонтом, в обычных условиях вообще не обнаруживаются.

Связь между высотой цели над горизонтом Рг и истинной высотой Н определяется с помощью поправки Н:

Н = Н - Нг D2/2R3.

Чтобы учесть кривизну Земли, после построения обычной диаграммы видимости в прямоугольных координатах H, D надо провести в масштабе дуги равных высот H, соответствующие радиусу земли Rзэ (рис. 2.29, а). Другой способ основан на том, что все точки зоны видимости, а также точки линий равных углов места приподнимают на величину высотной поправки H -Hг, так что координатная сетка остается прямой, а линии равных углов места искривляются.

Следует отметить, что кривизна земли вызывает еще сферическую расходимость при отражении и дифракцию. Сферическая расходимость в пределах площади вблизи антенны, участвующей в формировании отраженного луча, мала. При этом большее влияние оказывает не кривизна Земли, а рельеф местности. Поэтому влиянием этого фактора на диаграмму видимости можно в первом приближении пренебречь. То же относится к дифракции на очень высоких частотах радиодиапазона.

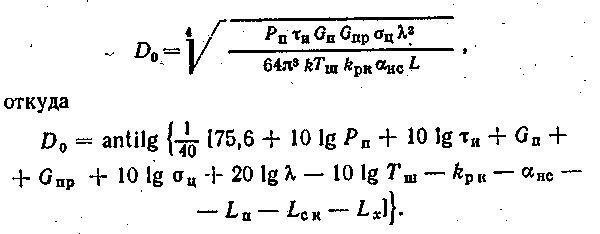

В настоящее время для практических расчетов рекомендуется логарифмическая форма обобщенного уравнения дальности РЛС. В связи с этим обобщим простейшее уравнение дальности. Введем вместо квадрата коэффициента усиления G2, используемого в случае одной приемопередающей антенны, произведение коэффициентов усиления приемной и передающей антенны Gп Gпр. Аналогично интерференционный множитель земли Fзем разобьем на множители передающей Fп и приемной, FПр антенн так, что Fаем () = (Fn Fnpп)1/2Таким образом, в числителе уравнения дальности следует заменить G2 на GпGnp,, и Fаем () = (Fn Fnpп)1/2.

Учитывая сказанное выше, запишем обобщенное уравнение дальности в свободном пространстве

В этой формуле D0 выражается в километрах, Рn в ваттах, Gn, G пр, kpк, Ln. Lск, Lх в децибелах, Тш в кельвинах, и в секундах, ц в метрах квадратных.