- •Введение

- •Глава 1. Основы теории радиолокации.

- •1.1. Общая характеристика радиолокационного канала.

- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые в радиолокации.

- •1.3. Импульсные сигналы

- •1.4. Частотные спектры импульсных сигналов

- •1.5. Сложные радиолокационные сигналы

- •1.5.1. Противоречие между различными предельно достижимыми параметрами рлс.

- •1.5.2. Частотно-модулированные импульсы

- •1.6. Фазоманипулированные импульсы

- •1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

- •Глава 2 импульсный метод измерения дальности

- •2.1. Условие однозначности измерения дальности.

- •2.2. Минимальная дальность действия импульсной рлс.

- •2.2.1. Принцип действия импульсной рлс кругового обзора

- •2.3. Измерение координат цели

- •2.3.1. Оптимальные методы измерения

- •2.4. Разрешающая способность рлс

- •2.4.1. Общие сведения.

- •2.4.2 Особенности повышения разрешающей способности.

- •2.4.3. Разрешающая способность рлс по углу.

- •2.5.Точность измерения координат цели

- •2.5.1. Внешние погрешности.

- •2.5.2. Инструментальная погрешность измерения дальности при визуальной индикации.

- •2.5.3 Систематическая погрешность измерения дальности.

- •2.5.4. Точность измерения угловых координат цели.

- •2.6. Цифровые методы съема координат цели

- •2.6.1. Рециркуляционный метод измерения малых временных интервалов.

- •2.6.2. Съем углового положения цели.

- •2.7. Дальность действия рлс

- •2.7.1. Дальность действия рлс в свободном пространстве для сосредоточенных целей

- •2.7.2. Анализ уравнения дальности.

- •2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

- •2.7.4. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на уравнение дальности

- •2.7.5. Некоторые способы уменьшения влияния земли

- •2.7.6. Зона видимости рлс

- •Глава 3 принцип действия когерентных рлс

- •3.1. Эффект доплера в радиолокации

- •3.2. Когерентные доплеровские рлс с непрерывным излучением радиоволн

- •3.2.1. Доплеровские биения частоты.

- •3.2.2. Простейшая доплеровская рлс.

- •3.2.3. Доплеровская рлс с ненулевой промежуточной частотой.

- •3.2.4. «Гребенка» фильтров доплеровских частот.

- •3.2.5. Потенциальная точность измерения скорости.

- •3.3. Вторичный эффект доплера

- •3.3.1. Частота биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.3.2. Спектр биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.4. Когерентно-импульсный метод (истинно когерентные системы)

- •3.4.1. Когерентные радиоимпульсы.

- •3.4.2. Разновидности когерентно-импульсных систем

- •3.4.3. Принцип действия когерентно-импульсной рлс.

- •3.4.4. Когерентно-импульсные рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.4.5. Слепые скорости цели.

- •3.5. Когерентно-импульсный метод (псевдокогерентные системы)

- •3.5.1. Принцип действия псевдокогерентной рлс с внутренней когерентностью.

- •3.5.2. Псевдокогерентная рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.5.3. Рлс с внешней когерентностью.

- •3.6. Особенности когерентно-импульсной рлс при наличии взаимных перемещении рлс и объекта

- •3.6.1. Особенности сдц при движении рлс.

- •3.6.2. Ввод частоты компенсации.

- •3.7. Фазовый метод измерения дальности

- •3.7.1. Одночастотный фазовый метод.

- •3.7.2. Двухчастотный фазовый метод.

- •3.8. Частотный метод измерения дальности

- •Структурная схема простейшей рлс с чм.

- •3.8.2. Спектр преобразованного сигнала.

- •Особенности несимметричного пилообразного закона модуляции

- •Влияние движения цели на преобразованный сигнал.

- •Понятие об измерении дальности методом счета числа импульсов.

- •Разрешающая способность и точность.

- •3.9. Некоторые сравнительные характеристики импульсного и непрерывного методов

- •Глава 4 радиолокационные цели

- •4.1. Эффективная отражающая площадь целей

- •4.2. Понятие об эоп разнесенной рлс.

- •4.3. Влияние эффекта доплера в случае поверхностно-распределенных целей

- •4.3.1. «Парадокс гладкой земли».

- •4.3.2. Изочастотные линии.

- •4.3.3. Измерение угла сноса с помощью вторичного эффекта Доплера.

- •4.3.4. Объемно-распределенные цели

- •4.3.5. Поляризационная селекция объемно распределенных целей.

- •5.1.1. Воздействие шумов на полезный сигнал.

- •5.1.2. Критерии оптимального обнаружения.

- •5.1.3. Отношение правдоподобия.

- •5.1.4. Отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами.

- •5.1.5. Корреляционный приемник для сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.2. Согласованный фильтр (общие свойства)

- •5.2.1. Импульсная и частотная характеристики.

- •5.2.2. Отношение сигнал-помеха на выходе сф.

- •5.2.3. Коэффициент различимости.

- •5.3. Согласованные фильтры для некоторых сигналов

- •5.3.1. Сф для одиночных импульсов.

- •5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

- •5.3.3. Сф для пачки импульсов.

- •5.4. Когерентное накопление

- •5.4.1. Когерентное накопление полностью известного сигнала и сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

- •5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

- •5.5. Некогерентное накопление

- •5.5.I. Общие сведения об оптимальной обработке некогерентной пачки импульсов.

- •5.5.2. Число эффективно накапливаемых импульсов.

- •5.5.3. Понятие о характеристиках обнаружения некогерентных сигналов.

- •5.5.4. Пороговые сигналы при независимых флуктуациях.

- •5.6.2. Согласованный фильтр при действии смеси стационарной пассивной помехи и шумов.

- •5.6.3. Оптимальная обработка сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех.

- •5.6.4. Системы оптимальной обработки сигналов с подавлением пассивной помехи.

- •Глава 6 устройства обработкирадиолокационных сигналов и борьбы с помехами

- •6.1. Общие сведения о первичной обработке радиолокационных сигналов

- •6.1.1. Общие сведения об автоматическом обнаружении.

- •6.2. Накопители с динамической памятью

- •6.2.1. Основные свойства аналоговых накопителей на линиях задержки с рециркуляцией.

- •6.2.3.Некоторые варианты пгф на линиях задержки.

- •6.2.4. Некоторые особенности построения рециркуляторов.

- •6.3. Аналоговые накопители со статической памятью

- •6.3.1.Индикатор с послесвечением.

- •6.3.2. Коммутируемые гребенчатые фильтры.

- •6.4. Автоматические дискретные цифровые обнаружители

- •6.4.1. Двоичное накопление.

- •6.4.2. Цифровой обнаружитель с «движущимся окном».

- •6.4.3. Обнаружение по совпадению (программные обнаружители).

- •6.4.4. Стабилизация вероятности ложной тревоги

- •6.4.5. Непараметрический знаковый обнаружитель.

- •6.4.6. Последовательный обнаружитель.

- •6.5. Подавители пассивной помехи системы сдц

- •6.5.1. Метод череспериодной компенсации.

- •6.5.2. Частотная характеристика системы чпк

- •6.5.3. Система многократной чпк.

- •6.5.4. Подавитель на дискретных фильтрах.

- •6.5.5. Слепые фазы.

- •6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

- •6.5.7. Помехи на дальности, превышающей интервал однозначности.

- •6.6. Цифровая фильтрация при обработке радиолокационных сигналов

- •6.6.1. Общие сведения о цифровой фильтрации.

- •6.6.2. Общие сведения о z-преобразовании.

- •6.6.3. Подавители системы сдц как цифровые фильтры.

- •6.6.4. Общая характеристика цифровой системы чпк

- •6.6.5. Цифровая система сдц с квадратурными каналами.

- •6.6.6. Цифровой рециркулятор.

- •6.6.7. Быстрое преобразование Фурье.

- •6.7. Адаптивные устройства, улучшающие работу системы сдц

- •6.7.1. Характеристика системы сдц при перегрузке.

- •6.7.2. Фиксатор помех.

- •6.7.3. Устройства борьбы с помехами от гидрометеообразований

- •Глава 2 32

- •Глава 3 78

- •Глава 4 121

- •Глава 5 131

- •Глава 6 162

2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

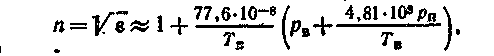

При определении дальности предполагалось, что распространение радиоволн происходит в однородной атмосфере. Фактически атмосфера неоднородна, и ее коэффициент преломления определяется формулой

где Tв - абсолютная температура воздуха, К; в - барометрическое давление воздуха, Па; п - парциальное давление водяных паров (влажность), Па.

-

-

Рис. 2.25. K влиянию рефракции.

Для стандартной атмосферы у поверхности земли n= 1,0003. По мере увеличения высоты в пределах тропосферы давление в, температура Тв и влажность а уменьшаются. Это приводит к искривлению луча в сторону горизонта, именуемому положительной рефракции В результате кажущееся направление на цель отличается от истинного, что приводит к погрешности измерения высоты и дальности. При больших дальностях и малых углах места даже небольшое изменение угла вследствие рефракции приводит к значительной ошибке по высоте (рис. 2.25).

Погрешности измерения дальности из-за рефракции связаны с изменением скорости распространения радиоволн и искривлением траектории распространения радиоволн. Погрешность растет с увеличением высоты, достигая установившегося значения при Н = 15 ...30 км. Это установившееся значение погрешности падает с ростом угла места е (например, примерно от 90 м для = 0° до 50 м для = 2°).

Положительная рефракция увеличивает дальность действия РЛС, как бы отодвигая горизонт. Это можно трактовать как кажущееся увеличение радиуса Земли. Для стандартной атмосферы радиус возрастет в 4/3 раза (т. е. надо пользоваться эквивалентным радиусом земли Rзэ = 4Rз/3 = 8500 км).

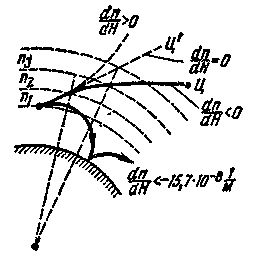

Отклонение от стандартной атмосферы приводит к пониженной и повышенной положительным рефракциям, а также к отрицательной рефракции (dn/dH > 0), когда луч искривляется вверх. Предельным случаем положительной рефракции является сверхрефракция (аномальное волноводное распространение), при котором коэффициент n уменьшается с высотой H настолько быстро, что в нижних слоях тропосферы происходит полное внутреннее отражение. Для этого требуется, чтобы градиент коэффициента преломления dn/dH был меньше - 15,7 10-8м-1. Возникновение сверхрефракции связано с повышением температуры или понижением влажности с высотой. Она ограничена небольшими углами места, не превышающими. (1 ...1,5)°. Высота атмосферного волновода несколько десятков метров. Наиболее известные районы, в которых наблюдается сверхрефракция, тропические, где РЛС с дальностью несколько десятков километров могут обнаруживать цели на расстоянии свыше тысячи километров.

Затухание радиоволн в атмосфере обусловлено поглощением их энергии свободными молекулами кислорода и водяного пара, а также взвешенными частицами - пылинками и каплями воды. Кроме того, происходит рассеяние радиоволн жидкими и твердыми частицами, которое вызывает эффект, аналогичный поглощению энергии. При распространении вдоль трассы длиной D затухание в децибелах определяется из соотношения 10 lg Р1/Р2, где Р1 и Р2 - мощности в начале и конце трассы. Удельное затухание на единицу длины Г = (10 lg Р1/Р2)/D, откуда отношение мощностей

![]()

где -коэффициент затухания среды по напряженности, км-1; причем Г = 8,68 дБ км-1.

Теоретическое значение затухания, вызванного поглощением и рассеянием радиоволн водяным паром и кислородом. Для водяного пара имеются значения удельного затухания Г1, дБ/км, на единицу плотности воды в г/м3, содержащейся в паре. Например, в летнее время в средних широтах при температуре 20° содержание воды (плотность водяного пара) составляет М = 7,5 г/м3, а при насыщении оно доходит до 17 г/м3. Затухание равно Г = Г1М. При длине волны > 10 см влиянием водяного пара на затухание можно пренебречь. На волнах 0,17; 1,35 см (водяной пар) и 0,25; 0,5 см (кислород) происходит наиболее сильное поглощение энергии из-за резонансных явлений.

Следует отметить, что вследствие более высоких концентраций водяного пара и давления около половины всех потерь в тропосфере приходится на первые 300 м высоты. При оценке общего затухания в атмосфере можно воспользоваться таблицами. При этом затухание Г, дБ/км, с ростом высоты падает почти линейно.

На затухание радиоволн заметное влияние оказывают осадки в тропосфере из-за поглощающих и рассеивающих свойств отдельных частиц.

Если, например, самолет летит на расстояние D = 200 км и на всем пути идет средний дождь (I = 10 мм/ч), то затухание составляет 200 • 2 • 0,0003 • 10 = 1,2 дБ при = 10 см и 200 • 2 • 0,00005 • 10 = 0,2 дБ при = 23 см.