- •Теоретические вопросы геоэкологического мониторинга Понятие о геоэкологическом мониторинге

- •Основные термины курса «Геоэкологический мониторинг»

- •Формирование представлений о мониторинге окружающей среды в России

- •Сущность и содержание геоэкологического мониторинга

- •Классификация видов мониторинга

- •Глобальный мониторинг. Трансграничный перенос загрязнений

- •Международное сотрудничество

- •Задачи и организация глобального мониторинга

- •Критерии оценки изменения биосферы

- •Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы

- •Организация фонового мониторинга

- •Факторы, влияющие на формирование фонового загрязнения окружающей среды

- •Методы фонового мониторинга

- •Национальный мониторинг в российской федерации

- •Единая государственная система экологического мониторинга

- •Государственная служба наблюдения за состоянием природной среды

- •Загрязнения окружающей среды Российской Федерации

- •Региональный мониторинг. Задачи и организация

- •Мониторинг Московского региона

- •Государственное учреждение «Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (гу “Московский цгмс-р”),

- •Гэм в Воронежской области

- •Локальный мониторинг. Организация и задачи

- •Мониторинг города с населением до 500 тыс. Человек

- •Мониторинг промышленного предприятия

- •Мониторинг района тэс и аэс

- •Мониторинг морских эстуариев

- •Мониторинг источника загрязнения ("точечный" мониторинг) Определение понятий, основы классификации, организация и задачи

- •Типовая структура, схемы и процедуры

- •Подсистема приборов автоматического контроля

- •Подсистема пробоотбора и лабораторного анализа

- •Мониторинг отдельных природных сред Мониторинг состояния атмосферного воздуха

- •Мониторинг загрязнения вод суши

- •Мониторинг вод морей и океанов

- •Мониторинг состояния почв

- •Биологический мониторинг

- •Литомониторинг

Биологический мониторинг

Этот вид мониторинга рассматривается как система наблюдений, оценки и прогноза любых изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. Его объектом выступают биологические системы различных уровней организации и их реакции на внешние естественные и антропогенные воздействия. Субклеточному уровню организации систем соответствует генетический мониторинг, клеточному - биохимический мониторинг, организменному - физиологический мониторинг, популяционному и биоценологическому уровням - экологический мониторинг.

Для каждого уровня биологических систем разрабатывается методика наблюдений и устанавливается определенный набор функциональных характеристик. Так, мониторинг популяций и биоценозов должен проводиться в стационарных условиях, как на эталонных участках, так и территориях, подверженных антропогенному воздействию. Он включает наблюдения за видовым составом, обилием, структурой, продуктивностью и другими характеристиками. Необходим контроль за изменением популяций и биоценозов под влиянием разных видов антропогенного воздействия и их функционирования в условиях интенсивной хозяйственной деятельности человека. Особый интерес представляют наблюдения за аккумуляцией растениями и животными химических веществ, выделяемых в процессе промышленного производства, при аварийных выбросах или применяемых в сельском и лесном хозяйстве, их миграцией по цепям питания и распределением по трофическим уровням в биоценозах, расположенных в различных природных зонах.

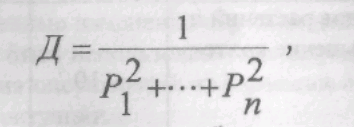

В качестве критериев оценки экологического

состояния популяций и биоценозов

выступают структурные и функциональные

показатели, характеризующие состояние

растительности и животного населения.

Среди них следует выделить такие

показатели, как изменение видового

состава фито- и зооценозов, уменьшение

разнообразия видов в биоценозах,

сокращение площади коренных ассоциаций,

изменение плотности популяций

видов-индикаторов, уменьшение проективного

покрытия и продуктивности растительности

и др. Оценка разнообразия видов

производится по критерию Симпсона (Д),

который рассчитывается по следующей

формуле:

качестве критериев оценки экологического

состояния популяций и биоценозов

выступают структурные и функциональные

показатели, характеризующие состояние

растительности и животного населения.

Среди них следует выделить такие

показатели, как изменение видового

состава фито- и зооценозов, уменьшение

разнообразия видов в биоценозах,

сокращение площади коренных ассоциаций,

изменение плотности популяций

видов-индикаторов, уменьшение проективного

покрытия и продуктивности растительности

и др. Оценка разнообразия видов

производится по критерию Симпсона (Д),

который рассчитывается по следующей

формуле:

где Р1 и Рn - доля каждого вида в суммарном обилии, взятом за единицу.

Для получения оценки необязательно использовать данные по всей флоре и фауне, можно ограничиться анализом характерных групп видов растений и животных, по которым имеется достаточно надежная информация.

Одной из составляющих биологического мониторинга является анализ состояния водных организмов, позволяющий определять качество воды в пресноводных водоемах. Он проводится в рамках функционирования Гидробиологической службы наблюдений и контроля поверхностных вод, которая была организована еще в 1974 г. Разработаны различные способы оценки качества вод по состоянию водных организмов. Среди этих способов В. А. Абакумов и Л.М. Сущеня (1991) выделяют определение индекса, представляющего собой отношение массовых устойчивых к загрязнению видов олигохет к общему составу фауны олигохет, перифитонного индекса, биохимические методы регистрации изменения экологических условий существования живых организмов (в частности, макрофитов). Применение этих способов позволяет достаточно четко выявлять сложные процессы, протекающие в водных экосистемах под воздействием человека, и определять качественно различные состояния организмов в зависимости от уровня антропогенной нагрузки.

В последние годы большое внимание уделяется мониторингу биологического разнообразия (биоразнообразия). Б.А. Юрцев (1992) определяет биоразнобразие прежде всего как разнообразие организмов и их природных сочетаний, хотя оно прослеживается также и на более низких уровнях организации живого вещества (молекулярном, клеточном, тканевом и др.). Он рассматривает организмы в качестве наименьших единиц биоразнообразия, обладающих автономностью, способностью к жизнеобеспечению и адаптации к внешним условиям. Мониторинг включает слежение и контроль за многообразием видов, флористическим и фаунистическим разнообразием территорий и акваторий, разнообразием биоценозов. Его задача состоит в том, чтобы регулярно поставлять информацию о том, где и с какой скоростью изменяется биоразнообразие. В связи с этим разрабатываются стандартные методы мониторинга и определяются приоритеты, которые должны обеспечить накопление данных, необходимых для понимания современного и будущего статуса биоразнообразия. В настоящее время создаются системы мониторинга изменений биоразнообразия в различных регионах нашей страны и планеты в целом.

Важными функциями биологического мониторинга являются разработка систем раннего оповещения, диагностика и прогнозирование изменения биологических сообществ. При разработке систем раннего оповещения необходим отбор подходящих организмов и создание автоматизированных устройств, позволяющих достаточно четко выявлять реакцию биоты на антропогенные изменения окружающей природной среды. Такие устройства могут быть использованы для определения качества воды в водоемах и получения оперативной информации о возникновении опасной токсикологической ситуации.

Диагностический блок мониторинга включает выявление, идентификацию и определение концентрации загрязняющих веществ в биоте. Данные диагноза служат информационной базой для прогнозирования эволюции живых организмов. Прогнозирование позволяет установить скорости накопления загрязняющих веществ, пути их миграции по цепям питания и в конечном итоге определить будущее состояние биологических объектов и окружающей их среды.