- •Теоретические вопросы геоэкологического мониторинга Понятие о геоэкологическом мониторинге

- •Основные термины курса «Геоэкологический мониторинг»

- •Формирование представлений о мониторинге окружающей среды в России

- •Сущность и содержание геоэкологического мониторинга

- •Классификация видов мониторинга

- •Глобальный мониторинг. Трансграничный перенос загрязнений

- •Международное сотрудничество

- •Задачи и организация глобального мониторинга

- •Критерии оценки изменения биосферы

- •Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы

- •Организация фонового мониторинга

- •Факторы, влияющие на формирование фонового загрязнения окружающей среды

- •Методы фонового мониторинга

- •Национальный мониторинг в российской федерации

- •Единая государственная система экологического мониторинга

- •Государственная служба наблюдения за состоянием природной среды

- •Загрязнения окружающей среды Российской Федерации

- •Региональный мониторинг. Задачи и организация

- •Мониторинг Московского региона

- •Государственное учреждение «Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (гу “Московский цгмс-р”),

- •Гэм в Воронежской области

- •Локальный мониторинг. Организация и задачи

- •Мониторинг города с населением до 500 тыс. Человек

- •Мониторинг промышленного предприятия

- •Мониторинг района тэс и аэс

- •Мониторинг морских эстуариев

- •Мониторинг источника загрязнения ("точечный" мониторинг) Определение понятий, основы классификации, организация и задачи

- •Типовая структура, схемы и процедуры

- •Подсистема приборов автоматического контроля

- •Подсистема пробоотбора и лабораторного анализа

- •Мониторинг отдельных природных сред Мониторинг состояния атмосферного воздуха

- •Мониторинг загрязнения вод суши

- •Мониторинг вод морей и океанов

- •Мониторинг состояния почв

- •Биологический мониторинг

- •Литомониторинг

Формирование представлений о мониторинге окружающей среды в России

Формирование представлений о сущности и содержании мониторинга началось ещё в середине 70-х гг. Ю.А. Израэль одним из первых обратил внимание на необходимость регулярного слежения за последствиями антропогенного воздействия на ОПС. По его мнению, мониторингом целесообразно называть систему наблюдений, позволяющую выделить изменения состояния (и, прежде всего, загрязнения) биосферы под влиянием деятельности человека. Подобную систему он определил как мониторинг антропогенных изменений ОПС. Основная цель её создания – предупреждение негативных последствий воздействия человека на природу.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: а) организация широкой сети наблюдений за антропогенными изменениями биосферы; б) определение источников воздействия, а также причин этих изменений; в) оценка фактического состояния ОПС, выявление антропогенных эффектов; г) прогноз и определение тенденций изменения состояния биосферы.

Решение этих задач требует привлечения информации о естественных колебаниях элементов и компонентов ОПС. Поэтому мониторинг должен опираться на уже существующие службы наблюдений (гидрометеорологическую, санитарно-эпидемиологическую, геологическую и др.), использовать их опыт и сеть станций наблюдения. Одновременно необходимо создание новых наблюдательных станций и использование новых показателей состояния биосферы.

По мнению Ю.А. Израэля, главной составной частью мониторинга выступает ГЭМ– совокупность наблюдений за геофизическими и биотическими компонентами биосферы с целью выявления, оценки и прогнозирования ответных реакций экосистем на антропогенные воздействия. Объектами слежения являются экосистемы разного иерархического уровня (локального, регионального, глобального) и различной степени антропогенной трансформации. Слежению подлежат две основные подсистемы в их взаимосвязи: а) геофизическая (определение загрязнения среды, ряда параметров её метеорологического и гидрологического режимов и др.); б) биотическая (наблюдение за состоянием здоровья человека, числом видов растений и животных, их биомассой, продуктивностью и др.). В связи с этим существенное значение имеет исследование одновременно различных процессов, происходящих в биосфере, – физических, химических и биологических. Особое место в системе ГЭМ занимает человек, слежение за состоянием его здоровья. Наблюдение за реакцией человеческой популяции на различные воздействия является обязательным и ввиду его значимости должно быть выделено в отдельное звено системы. Поэтому важной особенностью ГЭМ является его антропоцентризм.

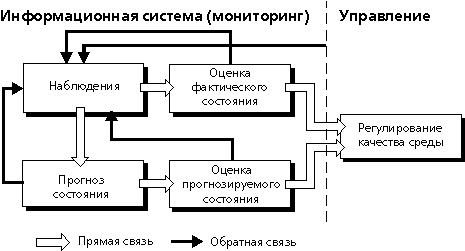

Согласно Ю.А. Израэлю, мониторинг представляет собой сложную информационную систему, которая включает наблюдения, оценку и прогнозирование состояния биосферы, но в его функции не входит управление качеством ОС и деятельностью человека (рис. 1). Однако весь смысл слежения за состоянием ОС состоит в получении информации, необходимой для принятия управленческих решений.

Рисунок 1. – Блок-схема системы мониторинга (Израэль Ю.А.)

И.П. Герасимов показал, что мониторинг ОС имеет не только экологическую, но и географическую составляющую. Его объектом выступает многокомпонентная совокупность природных явлений, подверженная как естественным динамическим изменениям, так и преобразованиям со стороны человека. Всестороннее наблюдение за состоянием этой совокупности явлений представляет очень сложную задачу, поэтому её предложено решать путём подразделения на несколько частных уровней (ступеней или звеньев).

В зависимости от масштаба объектов и задач наблюдений выделено три уровня мониторинга: биоэкологический (санитарно-гигиенический), геосистемный (геоэкологический в интерпретации И.П. Герасимова) и биосферный (глобальный).

Биоэкологический мониторинг выступает как исходная ступень системы наблюдений и контроля. Его основная функция – получение оперативной информации о состоянии ОПС с точки зрения её влияния на здоровье человека и населения. Здоровье человека рассматривается как интегральный показатель состояния среды, а, следовательно, выступает в качестве главного объекта мониторинга. Наблюдению и контролю подлежат характеристики приземных слоев атмосферы, питьевой воды, промышленных и бытовых стоков, пищевых продуктов и других факторов, определяющих здоровье населения. Наблюдения должны проводиться в местах концентрации людей и районах их наиболее интенсивной деятельности (как правило, в пределах локальных ареалов). Они призваны контролировать линии связи человека (особенно трофические) с ОПС. Таким образом, задачей биоэкологического мониторинга является наблюдение за тем, чтобы ОПС не стала вредной для здоровья людей. В этом ему большую помощь могут оказать гидрометеорологическая и санитарно-эпидемиологическая службы, служба защиты растений, гидробиологический контроль.

Вторую ступень системы наблюдений представляет геосистемный мониторинг. Его можно рассматривать как географическую составляющую мониторинга окружающей среды. На данной ступени проводятся наблюдения за изменением состояния наиболее репрезентативных геосистем, их преобразованием из природных в природно-антропогенные и антропогенные. Геосистемный мониторинг позволяет выявить генезис и взаимную связь тех явлений в ОПС, которые служат индикаторами антропогенного воздействия (в частности, загрязнения), предвидеть трансформации природных комплексов, ухудшающие среду обитания человека. Индикаторами изменений выступают показатели, характеризующие не только отдельные компоненты природы (в границах геосистем), но и комплексы в целом (продуктивность биогеоценозов, баланс вещества и энергии, способность к самоочищению и др.). Объектами наблюдений являются типичные геосистемы - природные, находящиеся в естественном режиме, природно-антропогенные (прежде всего сельскохозяйственные) и антропогенные комплексы (например, городские территории). В первой группе объектов определяются фоновые, т.е. естественные показатели (обычно на региональном уровне), во второй - исследуются возможности использования естественных ресурсов геосистем в интересах человека (особенно для получения биомассы), в третьей группе изучаются эффективность методов управления природопользованием с точки зрения сохранения и улучшения среды обитания человека. Наблюдательная сеть геосистемного мониторинга должна включать гидрометеорологические станции, природные заповедники, географические стационары, сельскохозяйственные опытные станции.

Третьей ступенью мониторинга окружающей среды является биосферный мониторинг. Его задача - наблюдения, контроль и прогнозирование возможных изменений природных компонентов на глобальном уровне. В качестве объектов мониторинга выступают наиболее крупные составные части биосферы - атмосфера, гидросфера, почвенный покров, биотические компоненты. Важное значение имеют наблюдения за изменением солнечной радиации и состава атмосферы, мирового водного баланса, антропогенными преобразованиями геохимического круговорота, загрязнением почв и биологических систем. Одной из функций глобального слежения является определение фоновых параметров, необходимых для выявления локальных и региональных изменений состояния окружающей природной среды. Получение информации о состоянии природной среды должно опираться на методы дистанционного зондирования и наблюдения на станциях и полигонах, расположенных в различных физико-географических условиях территории Земли.

Таковы наиболее важные положения концепции мониторинга окружающей среды, разработанные Ю.А. Израэлем и И.П. Герасимовым. В 80-90-е гг. эти положения получили развитие в работах большой группы исследователей. В результате сложилось представление о том, что мониторинг - это сложный комплекс наблюдений, включающий слежение за состоянием: а) источников антропогенного воздействия на природные объекты; б) факторов, непосредственно определяющих здоровье человека (состава воздуха, питьевой воды, продуктов питания и др.); в) гео- и экосистем, изменённых под влиянием хозяйственной деятельности человека (т.е. пространственно-временных структур природопользования); г) гео- и экосистем, не испытывающих существенного воздействия антропогенных факторов.