- •Теоретические вопросы геоэкологического мониторинга Понятие о геоэкологическом мониторинге

- •Основные термины курса «Геоэкологический мониторинг»

- •Формирование представлений о мониторинге окружающей среды в России

- •Сущность и содержание геоэкологического мониторинга

- •Классификация видов мониторинга

- •Глобальный мониторинг. Трансграничный перенос загрязнений

- •Международное сотрудничество

- •Задачи и организация глобального мониторинга

- •Критерии оценки изменения биосферы

- •Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы

- •Организация фонового мониторинга

- •Факторы, влияющие на формирование фонового загрязнения окружающей среды

- •Методы фонового мониторинга

- •Национальный мониторинг в российской федерации

- •Единая государственная система экологического мониторинга

- •Государственная служба наблюдения за состоянием природной среды

- •Загрязнения окружающей среды Российской Федерации

- •Региональный мониторинг. Задачи и организация

- •Мониторинг Московского региона

- •Государственное учреждение «Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (гу “Московский цгмс-р”),

- •Гэм в Воронежской области

- •Локальный мониторинг. Организация и задачи

- •Мониторинг города с населением до 500 тыс. Человек

- •Мониторинг промышленного предприятия

- •Мониторинг района тэс и аэс

- •Мониторинг морских эстуариев

- •Мониторинг источника загрязнения ("точечный" мониторинг) Определение понятий, основы классификации, организация и задачи

- •Типовая структура, схемы и процедуры

- •Подсистема приборов автоматического контроля

- •Подсистема пробоотбора и лабораторного анализа

- •Мониторинг отдельных природных сред Мониторинг состояния атмосферного воздуха

- •Мониторинг загрязнения вод суши

- •Мониторинг вод морей и океанов

- •Мониторинг состояния почв

- •Биологический мониторинг

- •Литомониторинг

Региональный мониторинг. Задачи и организация

Региональный мониторинг организуется на территории крупных регионов больших государств, например, таких, как: Российская Федерация, США, Канада и т.п. Региональный мониторинг не только является частью национального, но и решает задачи, специфические для данной территории. Кроме того, региональный мониторинг может быть международным, если регион включает море (например, Черное или Балтийское) или другие природные образования, требующие особого внимания нескольких стран, как, например, Великие озера, лежащие на границе США и Канады.

В проведении регионального мониторинга участвуют организации министерств и ведомств, ответственных за национальный мониторинг, и местные природоохранные организации.

Важной подсистемой регионального мониторинга является мониторинг источников загрязнителей, на основе которого уточняется список подлежащих определению в разных природных средах загрязняющих веществ, а также определяется вклад глобальных и региональных источников загрязнителей в изменение природной среды региона.

Результаты регионального мониторинга используются местными органами управления, ответственными за природоохранную деятельность и принятие решений в этой области.

Сеть региональных станций наблюдения организуется с учетом физико-географических условий, расположения промышленных, энергетических и сельскохозяйственных предприятий, распределения населения в регионе.

В Российской Федерации региональный мониторинг организуют и осуществляют местные органы Госкомэкологии (бывшего Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов), Росгидромета, санэпидемслужбы, других министерств и ведомств, представленных в данном регионе.

Основная задача регионального мониторинга — получение более полной и детальной информации о состоянии окружающей среды региона и воздействии на нее антропогенного фактора, что не представляется возможным сделать в рамках глобального и национального мониторинга, так как в их программах нельзя учесть особенности каждого региона.

Мониторинг Московского региона

Московский регион занимает площадь, равную 47 тыс. км2, его население составляет примерно 15 млн. человек, в том числе в г. Москве на площади около 1200 км2 проживает почти 9 млн. человек, что приблизительно соответствует такому государству, как Нидерланды. Этим определяется важность рассмотрения мониторинга данного региона.

Для разработки управляющих и учета спонтанных антропогенных воздействий на ОС необходима следующая информация:

1. Характеристики эталона ОС (наиболее часто - в долях или единицах ПДК).

2. Характеристики состояния ОС за различные промежутки времени.

3. Характеристики выбросов загрязнителей в ОС.

4. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы уровня загрязнения ОС.

При этом сами управляющие и спонтанные антропогенные воздействия на ОС могут быть:

- плановыми (с периодом, измеряемым годами), для общего улучшения состояния окружающей среды региона;

- эпизодическими (в течение нескольких суток), вызванными неблагоприятными метеорологическими условиями;

- аварийными или экстренными (в течение нескольких часов), вызванными нештатными или опасными ситуациями на предприятиях.

Мониторинг различных сред биосферы Московского региона как раз и направлен на получение этой информации и содействует разработке управляющих воздействий, однако современный уровень мониторинга не всегда обеспечивает необходимую оперативность представления информации в органы управления.

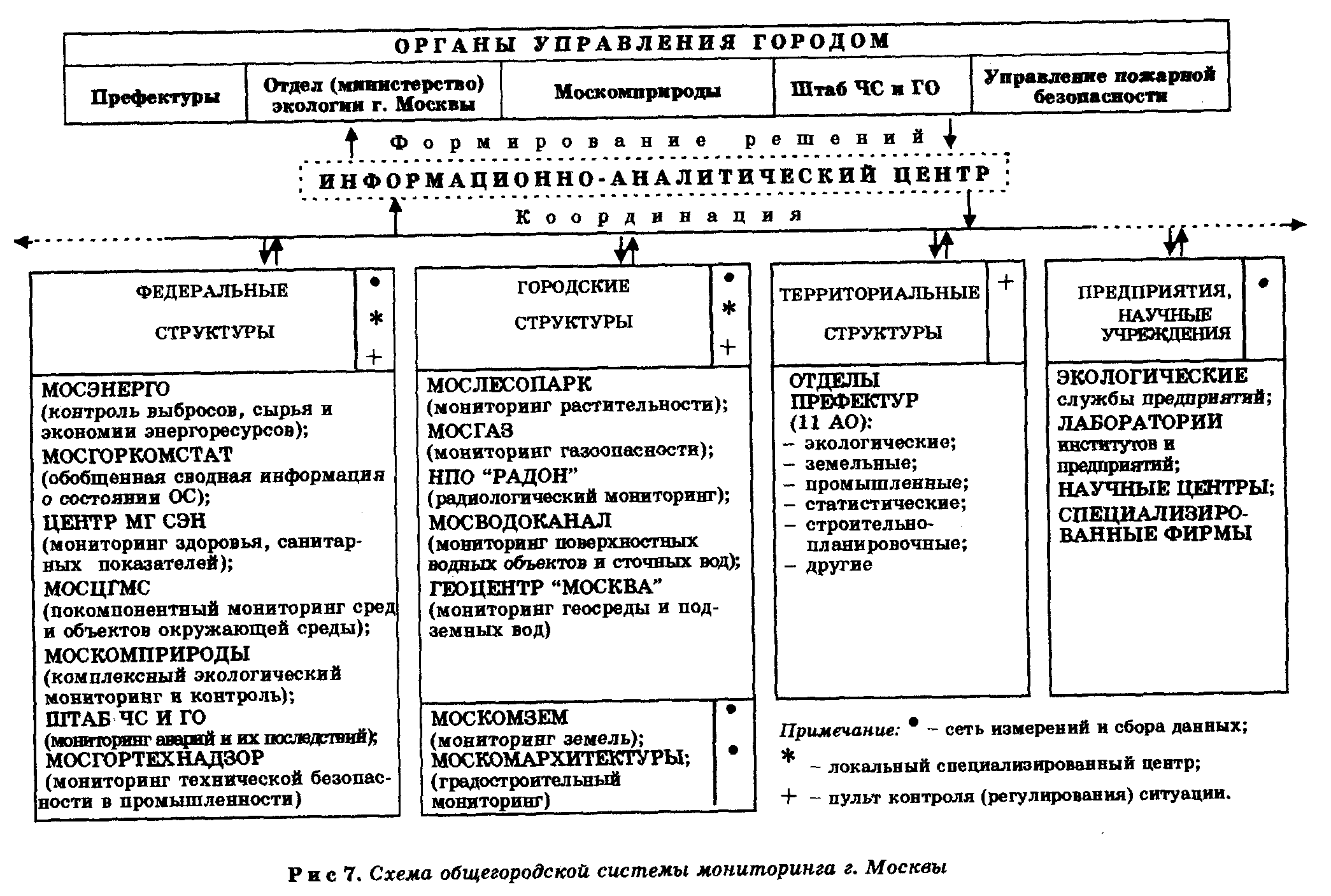

Создаваемая городская система мониторинга, схема которой представлена на рис., должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- оперативное оповещение об авариях экологического характера в городе, о неблагоприятных метеоусловиях с прогнозом их неблагоприятных последствий;

- еженедельные оценки городской экологической ситуации по основным средам в форме ситуационных карт;

- расчет интегральных оценок экологической ситуации в городе, их наглядное представление, прогноз развития экологической обстановки (раз в квартал);

- регулярные обобщенные сводки об эпидемиологической ситуации в городе с вероятностной оценкой влияния на нее факторов ОС;

- составление ежегодного сводного отчета.

Система экомониторинга строится как двухуровневая, включающая:

- специализированные мониторинговые подсистемы федеральных, городских и ведомственных служб, территориальные центры, а также подсистемы научных учреждений и предприятий;

- общегородской информационно-аналитический центр, связанный со специализированными подсистемами и органами управления городом.

На первом уровне ее находятся специализированные федеральные, городские и ведомственные подсистемы экологического мониторинга. Собранная ими экологическая информация передается на второй уровень - в общегородской информационно-аналитический центр. После обработки информация о состоянии ОС направляется в исполнительные структуры Правительства Москвы, городскую инфраструктуру и федеральные органы. Подсистемы могут содержать как инструментальные средства для измерения экологических параметров, так и программно-аппаратные комплексы (локальные центры) для первичной обработки данных.

Для сбора, хранения, архивации и обработки всей информации о состоянии ОС предназначен информационно-аналитический центр (ИАЦ), создаваемый на базе компьютерной телекоммуникационной сети, абонентами которой являются все заинтересованные организации. Центральный пульт (в составе ИАЦ) также обеспечивает связь по телефонным каналам с различными природоохранными предприятиями, центрами обработки информации сети наземных измерений, хранение и архивацию всей собираемой информации, ведение баз данных наблюдений и обработанной информации. Обмен информацией в настоящий момент осуществляется с помощью единой информационной сети по телефонным каналам в соответствии с регламентом обмена данными посредством пультов контроля за ситуацией.

Пульт

управления за ситуацией - это относительно

простой программно-аппаратный комплекс,

устанавливаемый в информационно-аналитическом

центре, а также в специализированных

природоохранных структурах, в органах

управления города, в общественных и

других организациях. Он позволяет

реализовать санкционированный

приоритетный доступ к базам данных

информационно-аналитического центра

в различных режимах различным абонентам

сети.

Пульт

управления за ситуацией - это относительно

простой программно-аппаратный комплекс,

устанавливаемый в информационно-аналитическом

центре, а также в специализированных

природоохранных структурах, в органах

управления города, в общественных и

других организациях. Он позволяет

реализовать санкционированный

приоритетный доступ к базам данных

информационно-аналитического центра

в различных режимах различным абонентам

сети.

Реализация системы сдерживается недостаточностью финансирования. В 1992 г. АО "Прима-М" сдана в опытную эксплуатацию головная станция мониторинга загрязнения атмосферного воздуха для контроля окиси углерода, двуокиси серы, углеводородов, окислов азота и метеопараметров. Завершена разработка информационного, программного и методического обеспечения, а также изготовление технических средств для оснащения автоматических станций.

Станции установлены по адресам: Сухаревская пл., Балчуг, Шаболовка, Плетешковский пер., Новый Арбат.

Силами НПО "Химавтоматика" совместно с Академией коммунального хозяйства разработана документация и изготовлены образцы автоматизированного поста контроля сточных и поверхностных вод, обеспечивающего контроль загрязнений более чем по 20 параметрам. Установка постов данного типа постепенно осуществляется.

С 1994 г. ведется разработка и создание сети сбора и обработки экологической информации г. Москвы. Участвуют АО "Прима-М", Москомприроды, МосНПО "Радон", "Мосводоканал", ГУ “Московский ЦГМС-Р”.

Разработан и утвержден регламент обмена информацией между участниками сети сбора, создано соответствующее программное обеспечение. С 1995 г. сеть, пройдя апробацию, находится в опытно-промышленной эксплуатации. Она собирает еженедельно информацию, готовит еженедельные справки, рассылает их по электронной сети участникам обмена, а на бумажном носителе — в Правительство Москвы и Москомприроды. Каждая станция сети передает информацию по телефонным каналам об основных загрязнителях 24 раза в сутки в АО "Прима-М", среднесуточные данные передаются в центр сбора и обработки информации.

К числу нерешенных проблем можно отнести следующие. Экологический мониторинг дает практический эффект только тогда, когда объем получаемой с его помощью информации превышает некоторый минимум и когда существует исполнительный орган в администрации города, который может принять и использовать информацию от системы мониторинга.

В городе пока отсутствует практика принятия управляющих решений, исходя из данных экомониторинга. В первую очередь это касается состояния воздушного бассейна, водных объектов и зеленых насаждений. Не определены параметры, при которых обязательно должны приниматься те или иные конкретные решения (ограничение движения транспорта, приостановка деятельности предприятий, замена зеленых насаждений, очистка рек и т.д.). Поэтому накапливаемая мониторинговая информация обычно остается невостребованной.

Правительство города, не вкладывая достаточные средства, получает весьма скудную и часто недостоверную информацию. Поэтому оно пока не может эффективно использовать ее в оперативном управлении. Кроме того, основные природопользователи Москвы все еще не заинтересованы в раскрытии полных своих мониторинговых данных для ее правительства. Средств же для создания собственной независимой системы контроля качества всех сред в городе пока нет. Поэтому Москва, как и практически все города Московского региона, слишком медленно создает систему мониторинга, объединяя существующие разрозненные средства, понемногу вкладывая деньги, отодвигая сроки завершения создания системы на будущее и снижая эффективность работы ее отдельных частей в настоящем.

Для преодоления перечисленных объективных противоречий и правильной организации работ в администрации города создан специальный исполнительный орган по управлению качеством окружающей среды. Этим органом является специализированный отдел, возглавляемый министром экологии и защиты окружающей среды Правительства Москвы. Главной задачей новой экологической структуры является концентрация средств на приоритетных направлениях, таких как, например, создание информационного центра по сбору всей мониторинговой информации, и в первую очередь подсистемы оперативного контроля качества атмосферного воздуха.

Программа развития системы экомониторинга Москвы, отраженная в постановлении Правительства Москвы от 22 мая 1995 г. № 435, содержит мероприятия по подключению к сети обмена данными новых организаций и по дальнейшему техническому совершенствованию измерительных подсистем. Техническое совершенствование предполагает модернизацию аппаратного, математического и программного обеспечения всей системы в целом.

Совершенствование аппаратного обеспечения включает в себя:

- развертывание современного информационно-вычислительного центра;

- организацию автоматических постов контроля качества поверхностных вод Москвы-реки;

- создание подсистемы контроля физических факторов (прежде всего уровня шума);

- внедрение современных дистанционных средств контроля воздуха, обеспечивающих автокалибровку и увеличение необслуживаемого срока до 30 суток.

Развитие программного обеспечения в свою очередь предполагает:

- развитие интерполяционных моделей для условий городской застройки (использование таких моделей позволит рассчитывать поле концентраций загрязняющих веществ между стационарными автоматическими постами);

- внедрение экстраполяционных моделирующих программных комплексов в технологический цикл мониторинга для расчета распространения загрязнений от источников выбросов;

- внедрение геоинформационных систем (ГИС) в систему экомониторинга.

Большинство используемых в настоящее время мониторинговых моделей основано на методике ОНД-86, которая не учитывает ряд важных для мегаполисов факторов, таких как микроклимат, застройка. Ряд моделей (типа "Зона") обладают большей точностью. Для их внедрения в технологический цикл мониторинга необходима разработка интерфейсных алгоритмов и программ для их стыковки с потоками входных данных, а также для получения приемлемых выходных форм. Областью использования таких программных пакетов остается и оценка воздействия источников выбросов на окружающую среду.

В течение последних лет в нескольких природоохранных службах Москвы, а также в АО "Прима-М" проводятся эксперименты по применению ГИС вместо ранее использовавшихся картографических систем. На мировом рынке ГИС наиболее известны Intergraf, ARC/INFO, MAP Info. В России до настоящего времени собственные ГИС не вышли еще из стадии НИ-ОКР. Наиболее известные разработаны фирмами "Киберсо", "Трисофт", Институтом географии РАН и постепенно внедряются. Безусловно, отечественные ГИС могут иметь свой рынок, однако для общегородской системы экомониторинга должна быть выбрана ГИС, хорошо отлаженная и проверенная на практике. Таковой, например, может быть система ARC/INFO, известная на мировом рынке с 1982 г., имеющая 25 000 пользователей и позволяющая работать с растровыми, а также векторными форматами карт.

Основными направлениями развития экомониторинга в Москве сегодня являются прежде всего его включение в совершенствование механизма управления качеством ОС через создание устойчивой обратной связи. Приоритетность социально-гигиенической направленности мониторинга делает важной необходимость соподчинения проблемы сбора и обработки экологической информации с качественной и количественной оценкой параметров здоровья населения. В последующем это может создать реальную возможность прогнозирования состояния здоровья населения на базе интегральной характеристики городской среды обитания.

Общегородская система экомониторинга г. Москвы во многом повторяет действующие в Германии, Японии, США системы. Но она уступает им по количеству точек измерения, частоте наблюдений и надежности аппаратуры. К сожалению, недостаточно и финансирование, а также его эффективность. Например, по сравнению с Берлином Москва затрачивает примерно в два раза меньше средств (в процентах от бюджета), но в несколько раз больше на единицу оборудования.

В качестве положительной стороны можно отметить, что московская система позволяет собирать в одном вычислительном центре данные от различных организаций, достигая тем самым комплексности данных по всем средам.

В целом система соответствует сегодняшнему реальному уровню природоохранной деятельности в Москве, но не отвечает пока современным требованиям к системам экомониторинга мегаполисов развитых стран. Проблемы развития системы лежат не в области техники, а в области финансов и организации природоохранной деятельности в целом по России.