- •Часть 1 методы сбора информации

- •1. Организационные аспекты эмпирических политических исследований

- •2. Выборка

- •3. Измерение

- •4. Опросы

- •5. Наблюдение

- •6. Работа с документами

- •7. Эксперимент

- •8. Качественные методы

- •Часть 2 методы анализа информации

- •9. Подготовка данных к обработке

- •10. Элементарные приемы обработки информации

- •10.2. Средние показатели вариационного ряда. Меры вариации и рассеяния

- •11. Анализ временных рядов. Статистическое прогнозирование

- •12. Прикладные методики анализа документов

- •13. Статистический анализ

- •14. Качественный анализ

- •Часть 1. Методы сбора информации

- •Часть 2. Методы анализа информации

12. Прикладные методики анализа документов

Существует широкий спектр методических разработок анализа документов, но в силу ограниченности объема издания остановимся на трех из них: индексах в контент-анализе, ивент-анализе и когнитивном картировании. Данные методики используются при изучении содержания политических документов, динамики политических процессов, трансформации институтов власти и движений, сознания политических лидеров, наделенных публичной властью.

12.1. Специализированные методики для контент-анализа

При обработке данных количественного (частотного) вида контент-анализа обычно фиксируют как традиционные проценты или частотные распределения, разнообразные коэффициенты корреляций (т. е. процедура подсчета аналогична стандартным приемам классификации по выделенным группировкам), так и особые методы количественной обработки сведений, полученных в контент-аналитическом исследовании [c.115]. К последним относятся, например, формула коэффициента Яниса для вычисления соотношения позитивных и негативных по отношению к принятой позиции суждений, формула оценки «удельного веса» смысловых категорий в общем объеме текста, методика анализа зависимости элементов содержания для расчета совместной встречаемости различных элементов в тексте.

В качестве индекса можно рассчитать площадь, выделяемую под статьи с информацией в адрес тех или иных политиков. Допустим, нас интересует расчет средней частоты позитивных или негативных оценок «политических акторов» в периодическом издании за какой-либо период, например при проведении избирательной кампании.

Формула оценки «удельного веса» смысловых категорий в общем объеме текста (предложена А. Н. Алексеевым) указывает на уровень интенсивности представления в тексте определенной темы, аргументации, способов обращения к читателю и т. д.:

![]()

где

![]() – удельный вес данной смысловой единицы;

– удельный вес данной смысловой единицы;

![]() – число случаев,

когда смысловая единица оказалась

главной;

– число случаев,

когда смысловая единица оказалась

главной;

![]() – число случаев,

когда смысловая единица оказалась

второстепенной;

-

сумма анализируемых

документов.

– число случаев,

когда смысловая единица оказалась

второстепенной;

-

сумма анализируемых

документов.

Методика анализа зависимости элементов содержания для расчета совместной встречаемости различных элементов в тексте (Ч. Осгуд). Процедура этой методики состоит в том, что после подсчета числа совместной встречаемости единиц анализа рассчитывается квадратная матрица возможных и фактических совместных появлений этих единиц в тексте (табл. 6).

Таблица 6

Матрица возможных и фактических совместных появлений единиц контент-анализа (условный пример)

|

А |

В |

С |

… |

… |

Р |

А |

– |

0,08 |

0,12 |

0,24 |

0,04 |

0,20 |

В |

0,06 |

– |

0,06 |

0,12 |

0,02 |

0,1 |

С |

0,038 |

0,02 |

– |

0,18 |

0,03 |

0,15 |

… |

0,41 |

0,09 |

0,65 |

– |

0,06 |

0,3 |

… |

0,32 |

0,04 |

0,00 |

0,03 |

– |

0,05 |

Р |

0,04 |

0,02 |

0,34 |

0,05 |

0,15 |

– |

Например,

единица А

встречается

в 40% анализируемых сообщений

![]() ,

а единица В

–

в 20% сообщений

,

а единица В

–

в 20% сообщений

![]() .

Тогда [c.116]

можно

ожидать, что по теореме умножения

вероятностей совместно

эти единицы появятся с вероятностью

0,08

.

Тогда [c.116]

можно

ожидать, что по теореме умножения

вероятностей совместно

эти единицы появятся с вероятностью

0,08

![]() .

Записываем это значение в соответствующую

верхнюю от матричной

диагонали клетку.

.

Записываем это значение в соответствующую

верхнюю от матричной

диагонали клетку.

Но в

действительности единицы А

и

В совместно

встречаются в 6%

сообщений

![]() .

Это число записываем в соответствующую

нижнюю

от диагонали клетку. Сравниваем

фактические и вероятностные

величины, определяем, какие фактические

зависимости оказываются

неслучайными.

.

Это число записываем в соответствующую

нижнюю

от диагонали клетку. Сравниваем

фактические и вероятностные

величины, определяем, какие фактические

зависимости оказываются

неслучайными.

В нашем примере совместное появление единиц А и В случайно, так как фактическая величина ниже вероятностной. Затем можно рассчитать уровень значимости неслучайных зависимостей, выделить плеяды взаимосвязанных единиц и т. д.

Для исследования речи политиков используют упрощенный вариант контент-анализа, предложенный Л. Зигельманом и Л. Ширяевым. Оценке в контексте понятий «удовлетворенность – неудовлетворенность» и «оптимизм – пессимизм» подлежат только те высказывания политиков, которые несут некую эмоциональную окраску.

В совокупности измеряется общий баланс элементов удовлетворенности, неудовлетворенности, оптимизма и пессимизма. Рассчитывается относительная частота высказывания (отношение числа определенного типа высказываний к общему числу оценочных высказываний), которая будет принимать значения от 0 до 1. Для интерпретации также используют понятие доминирующего отношения.

Качественный вариант методики контент-анализа ориентируется не на количественное измерение, а учитывает соотношение количественных и качественных показателей, роль предварительных гипотез сведена до минимума, результат анализа заранее не известен.

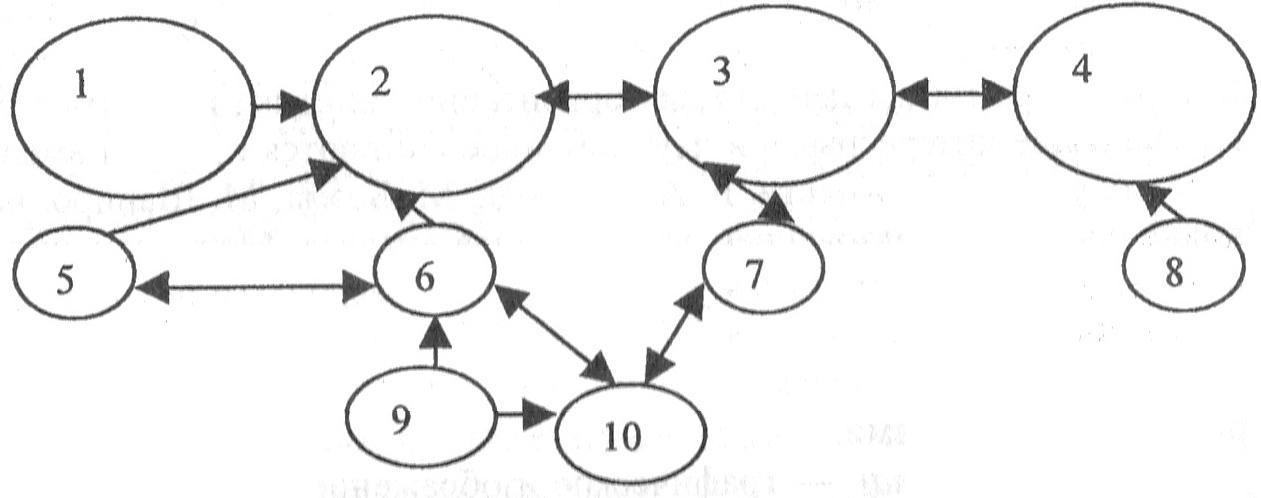

Единицы анализа в этом случае выделяются на основании критерия «целостности суждения о предмете», а затем в ходе анализа структурируются в виде проблемного графа, включающего несколько заданных уровней: содержательно-установочного (на этом уровне фиксируется название текстового массива, подвергнутого анализу), тематического (выделяются основные темы информационного массива), проблемного (выделяются проблемы в рамках отдельных тем), атрибутивного (указываются характеристики, признаки ситуации), целевого (дается информация о желаемом или реальном состоянии рассматриваемых объектов) и т. д. (рис. 10).

В граф должны быть включены все без исключения элементы анализируемого авторского текста. После этого элементы текста в зависимости [c.117] от их расположения в графе индексируются (им приписывается некоторое числовое или буквенное обозначение) в соответствии с классификатором понятий по теме исследования, использующихся в политологии (этот классификатор разработчик составляет сам).

Рис. 10. Схема проблемного графа:

1-й уровень – содержательно-установочный; 2-й уровень – тематический;

3-й уровень – проблемный; 4-й уровень – атрибутивный; 5-й уровень – целевой.

После того, как матричный классификатор заполнен, производится квантификация информационного массива и математическая обработка результатов. Совершенно очевидно, что данный вариант обработки текстовых материалов сложен и требует высокой квалификации исследователей.

12.2. Ивент-анализ

Ивент-анализ (событийный анализ) – наиболее распространенная методика прикладного анализа политических событий. Она опирается на отслеживание динамики политических процессов и их интенсивности для выделения основных тенденций развития событий. К сильным сторонам данной методики следует отнести высокую степень объективности информации о событиях и надежность практических рекомендаций, сформулированных в результате анализа. Вместе с тем она чрезвычайно трудоемка и в варианте ручной обработки информации, и в случае использования статистических пакетов. В любом случае проводить ивент-анализ дилетанты (даже очень талантливые) не могут. [c.118]

Существуют два варианта выполнения этой методики.

Первый вариант – проведение ненаправленного анализа событий, когда исследователь, отталкиваясь от эмпирических данных, придумывает абстрактные теоретические модели объяснения событий и просчитывает, насколько реальные события «вписываются» в созданную концепцию. В случае появления события, которое не вписывается в заданные рамки, концепция модернизируется. Предварительно определяется лишь сам объект анализа, характер анализируемых ситуаций заранее не просчитывается.

Второй вариант – целевой ивент-анализ (подход «сверху») представляет собой заданную нормативную модель, выдвигаемую исследователем с последующим ее «заполнением» фактологическими данными (по сути дела, идет иллюстрирование теоретической модели эмпирическими примерами, при этом часть фактологического материала теряется). Анализируется материал, собранный на основе структурированного подхода к сбору информации (разработчик заранее определяет, какие ситуации и элементы событий имеют наибольшее значение). На практике оба варианта ивент-анализа используются в единстве.

Применение этой формы анализа предполагает:

а) определение единицы наблюдения в соответствии с целями исследования. Обычно выделяются два типа единиц наблюдения – субъекты политических отношений (политические лидеры, движения, институты власти, государства, политические внутригосударственные и межгосударственные блоки) и их действия (в зависимости от целей исследования могут анализироваться высказывания или физические акции);

б) выявление признаков интересующей исследователя ситуации;

в) построение предварительной системы классификации, с помощью которой можно описывать политическую ситуацию (например, при изучении политических конфликтов можно выделять такие элементы, как участники конфликта, цели, способ действий);

г) создание информационного банка данных;

д) разделение этой базы на отдельные единицы наблюдения;

е) кодировку их по принципу «кто – что – где – кому – когда»;

ж) соотнесение выделенных фактов с созданной в связи с задачами проекта системой сортировки;

з) разбиение анализируемого периода на временные интервалы, сравнение в пределах каждого из них анализируемых событий (их интенсивность [c.119] может быть оценена чисто статистически или с помощью шкалирования, возможно использование корреляционного анализа между отдельными параметрами) (табл. 7).

Подобная схема позволяет произвести количественный подсчет действий, на основе которого может быть сделан вывод об усилении или ослаблении динамических показателей политического процесса, а также сравнить степень интенсивности политических действий в различные отрезки времени. Сама схема такого типа заполняется по результатам сортировки информационного массива, относящегося к теме исследования в определенный период времени, затем производится кодировка различных видов акций участников событий.

Таблица 7

Схема простейшей рабочей таблицы в ивент-анализе

Актор А |

Актор Б |

||||||||||

Тип акций |

Тип акций |

||||||||||

Вербальные |

Невербальные |

Вербальные |

Невербальные |

||||||||

1. |

2. |

3. |

1. |

2. |

3 |

1. |

2. |

3. |

1. |

2. |

3. |

+ |

+ |

+ |

|

+ |

|

|

+ |

+ |

|

+ |

|

+ |

|

+ |

|

|

|

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

|

|

|

+ |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

+ |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

Примечание. 1, 2, 3 – виды акций (классификация составляется применительно к конкретной тематике исследования). |

|||||||||||

12..3. Когнитивное картирование

Когнитивное картирование является сравнительно новой (первые разработки относятся к 1950-м годам, в эмпирических политических исследованиях активно используется с середины 1970-х годов) методикой анализа индивидуального или группового (значительно реже) мышления политических субъектов. Не следует путать эту методику с психологическим портретированием политиков, которая основана на логической сортировке образных и рациональных конструкций в их высказываниях. Когнитивное картирование используется с целью обнаружения взаимозависимости лингвистических структур текста и представлений его автора.

Когнитивное картирование разработано в рамках когнитивной психологии и связано с изучением особенностей представлений человека [c.120] об окружающем его мире с целью объяснения и прогнозирования поведения индивида в различных ситуациях. Данный вид анализа используется в исследованиях, посвященных роли политических деятелей в современном мире. Он строится на выяснении того, каким образом политический лидер видит конкретную политическую проблему. При этом мотивация ценностных ориентации политика не учитывается. Наиболее интересными в научном мире считаются проекты американских ученых О. Холста, Р. Аксельрода, М. Боэма, М. Шапиро, выполненных с использованием данного вида анализа. Метод когнитивного картирования считается устоявшимся, проверенным и надежным, но в силу трудоемкости и необходимости ручной обработки данных на первых стадиях исследования применяется реже, чем другие методы работы с документами.

«Схема» (карта) – графическое изображение имеющейся в сознании конкретного человека стратегии сбора, переработки и хранения информации, что и является основанием его представлений о событиях в прошлом и настоящем и их вероятностном развитии в будущем. Карта представляет собой ориентированный граф, в котором стрелки выражают каузальные связи (положительные, отрицательные и нулевые).

Когнитивное картирование содержит три последовательные процедуры:

определение суждений, терминов, устойчивых выражений, которыми оперирует политический деятель (т.е. необходимо отследить достаточно много публичных высказываний данной персоны по интересующей исследователя теме);

указание существующих между высказываниями причинно-следственных связей;

оценку значимости, устойчивости и «плотности» причинно-следственных связей между тематическими высказываниями.

Первый этап когнитивного картирования (чтение выступлений политика) сопровождается прорисовкой схемы-графика, на котором фиксируются тематические высказывания и отображаются с помощью стрелок в соответствии с логикой политика причинно-следственные связи между ними.

Высказывания располагают на нескольких уровнях (линейках) в соответствии с количеством стрелок, к ним примыкающих, т. е. учитывается частота использования определенного высказывания и разнообразие ситуаций, когда данная мысль произносилась. На одном уровне располагаются высказывания со сходными показателями. В [c.121] результате исследователь получает многоуровневый график, объединяющий взаимосвязанные понятия. Можно построить, например, «карту-обозрение» или «карту-стратегию» (рис. 11).

Рис. 11. Схематичное изображение карты.

Ключевые понятия для карты исследователь выделяет в соответствии с логикой высказываний политического лидера, а не в соответствии со своими представлениями о политическом процессе.

При необходимости выполняется хронологическая группировка тем в рамках графика. С помощью этой нехитрой процедуры можно установить отрезок времени, когда та или иная проблема начинает представляться политику значимой (определение «скачков» значимости).

На этапе интерпретации результатов когнитивного картирования анализируются представления политика по определенной теме, в какой степени политический лидер адекватно воспринимает ситуацию, способен ли он опережать события и принимать адекватные решения. Могут учитываться такие показатели, как соотношение обсуждаемых тематик, степень эмоциональности высказываний, соотношение количества позитивных и негативных высказываний (критических и конструктивных), использование образных сравнений и устойчивых выражений и т. д.

Возможно проведение когнитивного картирования не только с целью изучения подлинного подхода политического деятеля к той или иной проблеме, но и проведение сравнительного анализа представлений нескольких политических персон, имеющих одинаковый статус. Для интерпретации когнитивных карт могут быть использованы различные методики статистического анализа от частотных расчетов до многомерного шкалирования. [c.122]