- •Предисловие

- •Основные понятия и определения

- •Введение

- •Тема 1.1. Становление теории инноватики, ее исторические предпосылки и современные концепции

- •Тема 1.2. Производство знаний и экономика знаний, наука и инновации, проблема диффузий знаний.

- •Тема 1.3. Инновационный процесс и инновационная деятельность. Инновационная деятельность как объект управления.

- •4. Реинжиниринг инноваций

- •7. Фронтирование рынка

- •8. Мэрджер

- •Тема 1.4. Классификация инноваций, инновационные ресурсы, инновационные продукты.

- •Тема 1.5. Ценностный аспект инноваций и развитие конкуренции.

- •Тема 1.6. Особенности принятия решений в управлении инновациями.

- •Тема 1.7. Эконометрика и инновации.

- •Заключение

- •Библиографический список

Тема 1.3. Инновационный процесс и инновационная деятельность. Инновационная деятельность как объект управления.

Инновационный процесс и инновационная деятельность.

Инновационный процесс (ИП) – это совокупность состояний инновации, сменяющих друг друга в процессе преобразования начального состояния (например, предложенной маркетинговой, конструкторской или технологической идеи новшества) в конечное состояние (поступившие в потребление, используемые и дающие эффект новые материалы, изделия, методы, технологии).

Инновационный процесс охватывает процесс создания новой техники (ПСНТ), ее рыночное продвижение, использование потребителем и поддержку у потребителя.

Инновационный процесс может осуществляться на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, фирменном. По охвату и масштабу он может быть кластерный (межотраслевой) и отраслевой.

Выделяют основной инновационный процесс, процесс обслуживания и процесс регулирования.

Основной процесс включает в себя:

создание, распространение (диффузию) и потребление (рутинизацию) новшеств;

разработку и реализацию инновационных проектов;

инвестиционный процесс.

При реализации основного процесса происходит преобразование инновации, она проходит ряд промежуточных состояний:

идея потребности;

конструкторское и технологическое выражение идеи;

экспериментальный, опытный и серийный образцы;

новый товар, новый элемент технологического процесса или новая технология у потребителя;

социально-экономический эффект.

Кроме того, выделяют процесс обслуживания (обеспечения) и процесс регулирования.

Обеспечение процесса обслуживания инноваций является инфраструктурной задачей. Процесс обслуживания включает в себя:

коммерческое, правовое и организационное обеспечение;

информационно-технологическое и образовательное обеспечение;

финансовое и материально-техническое обеспечение;

набор и подготовку кадров;

консалтинг.

Процесс регулирования осуществляется на государственном (федеральном), отраслевом, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях.

Основной инновационный процесс по характеру продвижения новшества можно представить в виде следующих трех логических форм:

простой внутриорганизационный или внутрифирменный (натуральный) инновационный процесс,

простой межорганизационный или межфирменный (товарный) инновационный процесс,

расширенный инновационный процесс.

Простой внутриорганизационный ИП предполагает создание и использование новшества внутри одной и той же организации. Новшество в этом случае не принимает непосредственно товарной формы.

При простом межорганизационном ИП новшество выступает как предмет купли-продажи. Такая форма ИП означает отделение функции создателя и производителя новшества (функции новатора) от функции его потребления (функции инноватора). В условиях товарного ИП действуют как минимум два хозяйствующих субъекта: создатель/производитель (новатор) и потребитель/пользователь (инноватор) новшества. Если новшество – технологический процесс, его производитель и потребитель могут представлять один хозяйствующий субъект.

Простой внутрифирменный ИП переходит в товарный ИП за две фазы:

фаза 1: создание новшества и его распространение (продвижение идеи новшества по технологической цепочке создания новшества/товара, продвижение новшества/товара до первого инноватора); это последовательные этапы научных исследований, опытно-конструкторских работ, организация опытного производства.

фаза 2: диффузия нововведения (продвижение новшества после первого опыта использования на одном предприятии на ряд других фирм, в отрасль).

Расширенный ИП проявляется в создании новых производителей нововведения. Нарушается монополия предприятия-пионера, что способствует через взаимную конкуренцию совершенствованию потребительских свойств выпускаемого товара.

Инновационный процесс имеет черты дискретности, цикличности, нестабильности и неопределенности.

Таким образом, инновационный процесс характеризуется следующими признаками:

базируется на процессе создания новой техники (ПСНТ);

включает создание новшества, его распространение (диффузию) и потребление (рутинизацию);

состоит из регулирующих, основных и вспомогательных процессов;

реализуется в виде инновационных целей, инновационных стратегий, инновационных проектов;

имеет организационную форму в виде инновационного предприятия или подразделения;

сопровождается инвестиционным процессом.

Участники инновационного процесса – совокупность новаторов и инноваторов, то есть государственных, региональных, отраслевых и муниципальных учреждений, звеньев инновационной инфраструктуры, другими словами, всех субъектов инновационного процесса, выполняющих функции создания, продвижения и использования новшеств, регулирования и обслуживания инновационного процесса.

Инновационная деятельность (ИД) – совокупность участников и действий участников инновационного процесса, имеющих определенную цель, средства достижения цели, осуществляющих свои функции соответственно своей роли в инновационном процессе и достигающих определенных результатов.

Инновационная деятельность может осуществляться на разных уровнях: федеральном, отраслевом, региональном, муниципальном, фирменном, бытовом. Она может быть межотраслевой и отраслевой.

Результатами своей инновационной деятельности участники основного и обслуживающего инновационных процессов обмениваются через рынки.

Законы, постановления, административные и экономические решения органов власти различных уровней составляют деятельность по регулированию инновационного процесса.

Инновационная среда – это сочетание внешней и внутренней сред участника инновационного процесса.

Внешняя инновационная среда делится на макро- и микросреду. Макросреда оказывает косвенное влияние на условия инновационной деятельности и ее результат, микросреда (ближнее окружение) – прямое. В качестве компонентов макросреды выступают политическая, экономическая, социальная, технологическая сферы (ПЭСТ). Компонентами внешней микросреды принято считать стратегические зоны хозяйствования (СЗХ), рынок новшеств, рынок инноваций, рынок капитала (инвестиций), звенья, обслуживающие инновационный процесс.

Выделяют также внутреннюю инновационную среду, под которой понимают внутрифирменные отношения и связи, влияющие на ее инновационную деятельность.

Знание внутренней инновационной среды дает возможность оценить инновационный потенциал фирмы. Знание внешней среды – инновационный климат. Знание среды в целом – инновационную позицию фирмы.

Инновационный потенциал – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности на предприятии.

Инновационный климат – совокупность сфер и зон хозяйствования, необходимых для осуществления инновационной деятельности по реализации инновационного потенциала предприятия.

Инновационная деятельность как объект управления.

Инновационная деятельность основывается на следующих ключевых моментах:

Поиск идеи, служащей фундаментом для инновации.

Организация инновационного процесса.

Продвижение и реализация инновации на рынке.

Инновационная деятельность включает в себя стратегию и тактику управления инновацией.

Стратегия определяет общее направление и способ использования средств для достижения поставленной цели.

Тактика – это конкретные методы для достижения поставленной цели, а также выбор оптимального решения и приемов достижения этого решения наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации.

Для осуществления инновационной деятельности на предприятии используют приемы инновационного менеджмента. В данном контексте инновационный менеджмент можно рассматривать как систему управления предприятием.

Система инновационного менеджмента состоит из двух подсистем: управляющей подсистемы (субъект управления) и управляемой подсистемы (объект управления).

Субъектом управления может быть группа работников, которые осуществляют целенаправленное функционирование объекта управления.

Объектом управления являются инновации, инвестиции и инновационная деятельность.

Связь субъекта управления с объектом управления осуществляется посредством передачи информации. Эта передача информации и представляет собой процесс управления.

Различают два типа функций управления инновационной деятельностью:

функции субъекта управления;

функции объекта управления.

Функции субъекта управления:

Функция прогнозирования охватывает разработку на длительную перспективу изменения технико-технологического и экономического состояния объекта управления.

Функция планирования охватывает весь комплекс мероприятий по выработке плановых заданий и воплощению их на практике.

Функция организации сводится к объединению людей, осуществляющих инновационную деятельность.

Функция регулирования заключается в воздействии на объект управления для достижения состояния устойчивости технико-технологической и экономической систем.

Функция координации означает согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата управления и отдельных специалистов.

Функция стимулирования выражается в побуждении работников к заинтересованности в результатах своего труда по созданию и реализации инноваций.

Функция контроля заключается в проверке организации инновационной деятельности, плана создания и реализации инноваций.

Функции объекта управления:

организация рискового вложения капитала;

организация инновационного процесса;

Функция рискового вложения капитала проявляется в организации венчурного финансирования инновации. Венчурное финансирование – это долгосрочные (5-7 лет) высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных компаний (или хорошо уже зарекомендовавших себя венчурных предприятий), ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств. Так как вложение капитала в новый продукт всегда связано с неопределенностью, с большим риском, то оно обычно осуществляется через создание инновационных венчурных фондов.

Содержанием функции организации инновационного процесса является рациональная организация инновационной деятельности по созданию, реализации и распространению инноваций.

Процесс организации управления инновационной деятельностью на предприятии состоит из следующих взаимосвязанных этапов:

Определение цели управления инновацией.

Выбор стратегии управления инновацией.

Определение приемов управления инновацией.

Разработка программы управления инновацией.

Организация работ по выполнению программы.

Контроль над выполнением намеченной программы.

Анализ и оценка эффективности приемов управления инновацией.

Корректировка приемов управления инновацией.

Целью управления инновационной деятельностью может быть прибыль, расширение сегмента рынка, выход на новый рынок и т.п.

От правильно выбранной стратегии управления инновационной деятельностью зависит результативность и эффективность инноваций.

Программа управления инновацией представляет собой согласованный по срокам, результатам и финансовому обеспечению комплекс действий для достижения поставленной цели.

Неотъемлемой частью управления является организация работы по выполнению намеченной программы действий, то есть определение отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования этих работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения и т.п. Осуществляется контроль над выполнением намеченной программы действий.

При анализе управления инновационной деятельностью прежде всего выявляют: помогли ли используемые приемы достигнуть поставленной цели, как быстро, с какими усилиями и затратами была достигнута эта цель.

Заключительным этапом организации управления инновацией является возможная корректировка приемов управления.

Программа управления инновационной деятельностью – это план действий в области управления инновациями. В этом плане необходимо предусмотреть что, когда, кто и за счет каких ресурсов должен сделать по созданию и управлению инновацией. Поэтому разработка программы обычно представляет собой достаточно трудоемкий процесс, для осуществления которого необходимо:

определить цели и задачи;

проработать различные варианты их решения;

выбрать один из вариантов и разработать комплексную программу его реализации;

создать механизм реализации комплексной программы, т.е. назначить конкретных исполнителей, определить их права и обязанности, выделить участки работы и т.п.

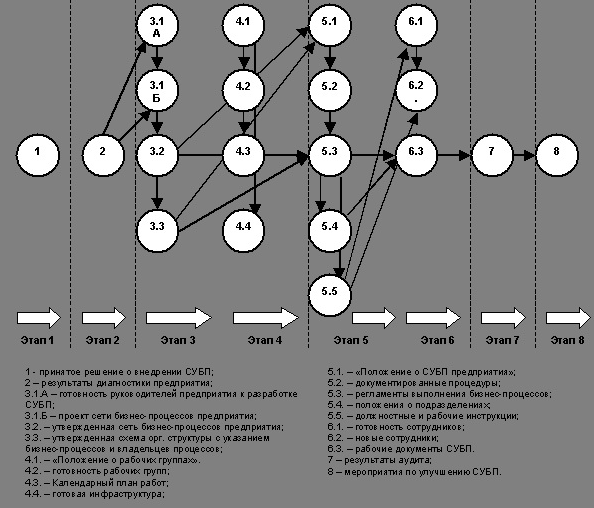

Прообразом программы может являться сетевой график, который наглядно отражает все работы, необходимые для достижения конечной цели.

Сетевой график – это модель достижения поставленной цели, представленная в графическом виде, отражающая логическую взаимосвязь всех предстоящих работ.

Причем эта модель динамично приспособлена для анализа различных вариантов достижения цели, внесения каких-либо изменений, оптимизации процессов и т.п.

Рис. 1.6. Пример сетевого графика управления внедрением СУБП

Метод сетевого планирования – это совокупность приемов, позволяющих с помощью сетевого графика (сетевой модели) рационально осуществлять программу управления инновационной деятельностью.

Использование метода сетевого планирования для управления инновациями позволяет:

наглядно представить организационную и технологическую последовательность выполнения операций по управлению инновационной деятельностью и установить взаимосвязь между ними (сетевой график);

обеспечить четкую координацию операций различной степени сложности, выявить доминирующие операции и сосредоточить внимание на своевременном выполнении каждой из операций;

эффективно использовать необходимые денежные и материальные ресурсы.

Применяя метод сетевого планирования для управления инновационной деятельностью возможно:

улучшить планирование, обеспечив его целостность и непрерывность и создав условия для оптимального определения требуемых ресурсов и рационального распределения уже имеющихся;

минимизировать финансирование работ ввиду более точного расчета трудоемкости и себестоимости работ;

оптимизировать структуру системы управления путем четкого распределения задач, прав и обязанностей;

организовать координацию и контроль над ходом работ, а также оценку выполнения программы.

Для управления инновационной деятельностью также используют приемы инновационного менеджмента. Прием инновационного менеджмента – это способ воздействия управляющей подсистемы (субъекта управления) на управляемую подсистему (объект управления), которая включает в себя инновации и инновационную деятельность.

Приемы инновационного менеджмента согласно с таблицей 1.2 можно разделить на 3 группы.

Таблица 1.2.

Приемы инновационного менеджмента

Приемы управления производством инновации |

Приемы управления жизненным циклом инновации |

Приемы управления реализацией, продвижением и распространением инновации |

1. маркетинговый прием управления; 2. бенчмаркинг; |

3. инжиниринг инновации; 4. реинжиниринг инновации; 5. брэнд-стратегия. |

6. ценовой прием управления; 7. фронтирование рынка 8. мэрджер. |

Цель – создание нового продукта или новой операции (технологии) с высокими качественными параметрами. |

Цель – управление жизненным циклом инновации. |

Цель – ускорение продажи инноваций с наибольшей выгодой и эффективностью. |

Прием 1. Маркетинговый прием управления

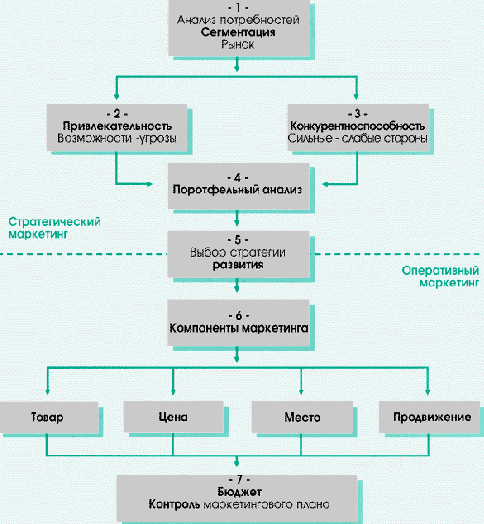

Комплекс инновационного маркетинга включает разработку инновационной стратегии, анализ рынка и оперативный маркетинг и состоит из пяти этапов. Схематично он представлен на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Схема маркетингового приема управления.

Этап 1. Анализ потребностей. В результате анализа потребностей инновационное предприятие должно ответить на вопрос: «Для каких покупателей предназначена новая продукция?». При проведении анализа потребностей используется метод сегментации: деление рынка на четкие группы покупателей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты и к которым необходимо прилагать разные усилия. Выбранный сегмент (целевой рынок данной продукции) является основной рабочей единицей для маркетингового подразделения предприятия.

Этап 2. Определение степени привлекательности. Определение степени привлекательности различных рыночных сегментов и выбор одного или нескольких сегментов (целевых рынков) для освоения. При оценке привлекательности обязательно учитываются размер сегмента (рынка), тенденции его изменения (уменьшается или растет), а также цели и ресурсы компании, осваивающей сегмент. Методы анализа привлекательности основаны на изучении спроса и потенциала данного сегмента рынка. Также анализируется жизненный цикл инновационной продукции.

Этап 3. Оценка конкурентоспособности. Оценка способности предприятия конкурировать на рынке данной продукции. В ходе оценки определяются конкурентные преимущества. Данный вид анализа тесно связан с методикой предварительного позиционирования каждого вида продукции, входящего в «портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. Позиционирование инновационного продукта – это определение его места в ряду уже имеющихся на рынке. Цель позиционирования – укрепление позиций новшества на рынке. Используются различные аналитические подходы, основанные на изучении предложения.

Этап 4. Выбор «портфеля продукции». «Портфельный» анализ – инструмент, с помощью которого руководство организации выявляет и оценивает различные направления своей хозяйственной деятельности с целью вложения ресурсов в наиболее прибыльные из их числа и сужения наиболее слабых направлений деятельности. В результате тщательного анализа отбираются виды деятельности (продукты) с наиболее высокой степенью привлекательности для потребителей, и соответственно с высокой конкурентоспособностью.

Этап 5. Выбор инновационной стратегии развития. Стратегия развития – главное направление маркетинговой деятельности, следуя которому организация стремится достигнуть выбранных целей. На выбранных целевых рынках могут использоваться различные типы инновационных стратегий.

Этап 6. Оперативный маркетинг. На этапе оперативного маркетинга разрабатываются конкретные формы реализации выбранной инновационной стратегии. Оперативный маркетинг нацелен на максимизацию прибыли и объема продаж, поддержания репутации фирмы, расширение доли рынка. Включает в себя разработку компонентов маркетинга - Продукт (товар), Плата (цена), Продажа (место продажи) и Продвижение продукции (или четыре «Р» - Product, Price, Place, Promotion) Все эти четыре составляющие оперативного маркетинга нацелены на пятое «П» - Покупателя (People), являющегося целью стратегии маркетинга.

Этап 7. Контроль маркетингового плана. Другими задачами оперативного маркетинга являются составление плана маркетинга для персонала, подготовка сметы, интегрирующей процесс маркетинга в рамках общего бюджета предприятия, контроль маркетинговой деятельности предприятия (контроль ежегодных планов, прибыльности, эффективности и стратегический контроль).

Прием 2. Бенчмаркинг

Бенчмаркинг (англ. benchmark – точка отсчёта, база сравнения) – представляет собой изучение деятельности хозяйствующих субъектов, прежде всего своих конкурентов, с целью использования их положительного опыта в своей работе. Он включает в себя комплекс средств, позволяющих систематически находить, оценивать все положительные достоинства чужого опыта и организовывать их использование в своей работе.

В целом бенчмаркинг направлен на изучение бизнеса. Применительно к управлению инновационной деятельностью бенчмаркинг означает изучение деятельности предпринимателей с целью выявления основополагающих характеристик для разработки своей инновационной политики и конкретных видов инноваций.

Прием 3. Инжиниринг инноваций

Термин «инжиниринг» (англ. engineering – изобретательность) – это комплекс инженерно-консультационных услуг по созданию новых объектов или разработки проектов.

Проект (лат. projectus – брошенный вперед) – это уникальная (в отличие от операций) деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение заранее определённого результата при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. Если целью проекта является создание определённого, уникального продукта или услуги, то проект является инновационным.

Методы инжиниринга, прежде всего, применяют для разработки инновационных проектов. Поэтому его можно представить как инжиниринг инноваций.

Инжиниринг инноваций – это комплекс работ и услуг по разработке инновационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и диффузию определенной инновации. В этот комплекс работ и услуг входят:

проведение предварительных исследований рынка и выбор перспективного сегмента рынка для нововведений;

технико-экономическое обоснование инновационного проекта;

разработка рекомендаций по созданию нового продукта или операции;

определение объема затрат всех видов ресурсов и численности работников, необходимых для разработки проекта, а также сроков выполнения работ по проекту и экономической эффективности инновационного проекта в целом;

оформление проекта в виде документа;

консультации работников-исполнителей мероприятий по проекту.

Инжиниринг инноваций ставит своей задачей получение наилучшего экономического эффекта от вложения инвестиций в новый продукт и определение будущих перспективных направлений инновационной деятельности. Инжиниринг инноваций имеет свои специфические особенности, которые заключаются в следующем:

инжиниринг инноваций воплощается не в вещественной форме продукта, а в его полезном эффекте. Этот полезный эффект может иметь материальный носитель в виде документации и т.п. или не иметь такого носителя, например, обучение персонала, консультации и т.п.;

инжиниринг инноваций является объектом купли-продажи, поэтому он должен иметь не только материализованную форму в виде имущества или имущественных прав, но и коммерческую характеристику. Коммерческая характеристика финансовой инновации воплощается, прежде всего, в ее брэнде;

инжиниринг инноваций имеет дело с воспроизводимыми услугами, т.е. услугами, стоимость которых определяется общественно необходимыми затратами времени на их производство и поэтому имеющими множество продавцов их реализации.

На практике оказание инжиниринговых услуг зачастую сочетается с продажей инновации. Это ведет к смешению понятий инжиниринговых услуг и трансфера технологии. В действительности инжиниринговые услуги – это способ передачи новых технологических и других знаний, т.е. сами услуги представляют собой товар.

Стоимость инжиниринговых услуг оценивается как:

повременная оплата специалистов;

оплата фактических услуг плюс фиксированное вознаграждение;

процент от стоимости инновационного проекта;

оплата фактических услуг плюс процент прибыли от реализации инновационного проекта.

Инжиниринг включает в себя два принципиально разных подхода:

усовершенствование (улучшение показателей на 10-50%);

реинжиниринг (рост показателей на 100% и выше).