- •Навигация и лоция

- •Введение

- •Раздел 1 визуальные способы определения места судна в море

- •Глава 1

- •Основные понятия и определения

- •1.2 Сущность определения места судна по навигационным параметрам

- •1.3. Влияние и учет неодновременности измерения навигационных параметров

- •1.4 Оценка точности обсерваций по двум навигационным изолиниям (линиям положения)

- •1.5. Последовательность действий при обсервации

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 2 определение места судна по пеленгам и горизонтальным углам

- •2.1 Определение места судна по пеленгам двух навигационных ориентиров

- •2.2 Определение места судна по пеленгам трех навигационных ориентиров

- •2.3 Определение места судна по двум горизонтальным углам

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 3 определение места судна по расстояниям

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 4 Определение места судна по разновременным линиям положения

- •4.1. Определение места судна по крюйс-пеленгу

- •4.2. Определение места судна по крюйс-расстоянию

- •4.3. Кратчайшее расстояние до ориентира по двум разновременным пеленгам на него.

- •4.4. Исправленный крюйс-пеленг

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 5.

- •5.1. Определение места судна по пеленгу и вертикальному углу

- •5.2. Определение места судна по пеленгу и горизонтальному углу

- •5.3. Определение места судна по горизонтальному и вертикальному углам

- •5.4. Определение места судна по створу и измеренным навигационным параметрам

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 2

- •Глава 6. Понятие о сопутствующей линии положения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 3

- •Глава 7. Использование судовых радиолокационных станций

- •Назначение и принцип действия судовых навигационных рлс

- •7.2. Способы определения места судна с помощью рлс

- •7.3 Определение места судна с использованием

- •Средство автоматической радиолокационной прокладки

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 4

- •Глава 8. Плавание в стесненных водах

- •8.1. Характеристика стесненных вод

- •8.2. Подготовка к плаванию в узкостях

- •8.3. Использование сеток изолиний и ограждающих линий положений

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 5

- •Глава 9. Требования к точности

- •9.1. Стандарт точности судовождения Международной морской организации

- •9.2. Требования Международной ассоциации маячных служб

- •9.3 Национальные требования к точности судовождения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 10 навигационная подготовка к рейсу судна

- •10.1. Международные требования, регламентирующие подготовку к рейсу

- •10.2. Национальные требования к выполнению предварительной прокладки

- •Вопросы для самоконтроля

- •98309 Г. Керчь, Орджоникидзе, 82.

1.2 Сущность определения места судна по навигационным параметрам

Одному измеренному навигационному параметру соответствует одно уравнение навигационной изолинии U = U(, ). Две искомые координаты судна и по одному уравнению определить невозможно. Если же одновременно измерить навигационные параметры U1 и U2 относительно двух ориентиров, то соответствующие им функции составят систему из двух уравнений с двумя неизвестными и :

U1 = U(, );

U2 = U(, ).

Совместное решение уравнений этой системы дает искомые координаты судна и .

Для обработки измеренных навигационных параметров с целью определения места применяются три метода: графический, аналитический и графоаналитический.

Графические методы, широко применяемые в практике судовождения, делятся на два вида: оперативную прокладку простейших изолиний и использование карт с сетками изолиний.

Оперативную прокладку простейших изолиний или их участков вблизи точки пересечения выполняют на карте во время определения места после измерения навигационных параметров.

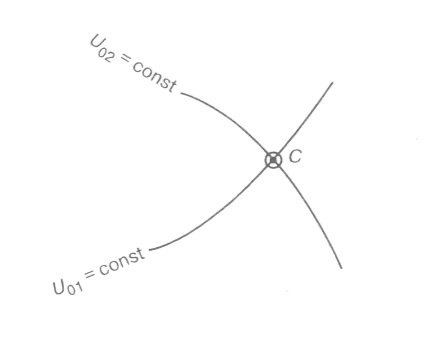

Пусть на судне в момент времени T0 измерен навигационный параметр Uo1 относительно какого-то навигационного ориентира. Этому параметру соответствует навигационная изолиния Uo1= const, как геометрическое место точек возможного места судна (рис. 1.1).

Пусть одновременно измерен навигационный параметр Uo2 относительно второго навигационного ориентира. Измеренному значению навигационного параметра Uo2 соответствует вторая навигационная изолиния Uo2 = const. При графическом решении задачи точка С пересечения изолиний есть обсервованное место судна.

При

использовании карт с сетками изолиний

обсервованное место судна находится в

точке пересечения изолиний, соответствующих

обсервованным значениям навигационных

параметров; в необходимых случаях

выполняют графическую интерполяцию.

При

использовании карт с сетками изолиний

обсервованное место судна находится в

точке пересечения изолиний, соответствующих

обсервованным значениям навигационных

параметров; в необходимых случаях

выполняют графическую интерполяцию.

Рис. 1.1. Навигационные изолинии и обсервованное место судна

Координаты обсервованного места называются обсервованными координатами 0 и 0.

Если навигационные параметры, по которым определяется место судна, измерялись равновременно при значительном промежутке времени между моментами измерений, то полученное место называется счислимо-обсервованным, а координаты, соответственно, счислимо-обсервованными.

Если для определения места судна использовались визуально наблюдаемые навигационные ориентиры, то такие способы называются визуальными способами определения места.

Аналитический метод определения места реализуется с помощью вычислительной техники. Обычно применяется наиболее простой вариант этого способа, связанный с вычислением поправок и координат относительно счислимого места.

Для упрощения математического обеспечения, уменьшения необходимой машинной памяти вместо аналитического решения уравнений навигационных изолиний чаще всего решается задача определения места судна путем совместной обработки уравнений линий положения U = U (, ).

Использование уравнений линий положения унифицирует алгоритм определения места судна и приводит к существенному упрощению решения задачи.

При графоаналитическом методе задача частично решается аналитически, а затем производятся графические построения на карте или листе бумаги. Он является основным при обработке наблюдений для определения места по высотам небесных светил. Этот же способ применяется при определении места по разнородным линиям положения с использованием вычислительной техники.

Обобщенный метод линий положения заключается в нахождении обсервованного места судна по линиям положения любых навигационных параметров, уравнения которых выражены в координатной системе с начальной точкой в счислимом месте судна или в любой произвольно выбранной точке, расположенной вблизи счислимого места.

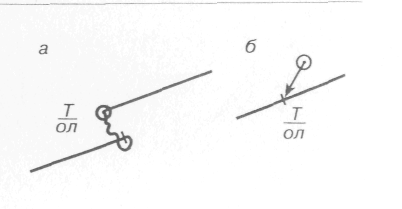

Каждое обсервованное место обозначается на карте условным знаком. Вид знака зависит от способа определения места и от типа технических средств, с помощью которых измерялись навигационные параметры.

Как счисление пути судна, так и обсервация сопровождаются погрешностями, что обуславливает несовпадение обсервованного места со счислимым, отнесенным к моменту обсервации. Расхождение одномоментных координат счислимого и обсервованного мест судна называется невязкой места судна.

Рис. 1.2 Нанесение знака обсервации на карту

Она характеризуется направлением от счислимого места к обсервованному и расстоянием С между ними. При графическом счислении пути судна невязка изображается волнистой линией, затухающей от счислимого места к обсервованному. Время и отсчет лага подписываются у обсервованного места (рис. 1.2, а).

Обсервованное место судна, полученное с точностью, превышающей точность счислимого места в три и более раза, принимается за исходную точку для дальнейшего счисления. Этим условиям, как правило, соответствуют обсервации, полученные по видимым ориентирам при прибрежном плавании, а также обсервации, полученные с помощью высокоточных радионавигационных и спутниковых навигационных систем.

При записи обсервации в судовом журнале направление невязки указывается с точностью до 1, а ее величина — с точностью до 0,1 мили. Например, С = 145° — 1,2 мили.

Если обсервованное место не принимается в качестве исходного для дальнейшего счисления, то на карту наносится знак обсервации и отмечается счислимое место судна на момент обсервации, около которого подписывается время и отсчет лага. Стрелкой от обсервованного места к счислимому показывается одномоментность обоих мест (рис. 1.2, 6). В судовом журнале сведения о невязке заключаются в скобки, например (С = 215° — 4,2 мили).