- •Навигация и лоция

- •Введение

- •Раздел 1 визуальные способы определения места судна в море

- •Глава 1

- •Основные понятия и определения

- •1.2 Сущность определения места судна по навигационным параметрам

- •1.3. Влияние и учет неодновременности измерения навигационных параметров

- •1.4 Оценка точности обсерваций по двум навигационным изолиниям (линиям положения)

- •1.5. Последовательность действий при обсервации

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 2 определение места судна по пеленгам и горизонтальным углам

- •2.1 Определение места судна по пеленгам двух навигационных ориентиров

- •2.2 Определение места судна по пеленгам трех навигационных ориентиров

- •2.3 Определение места судна по двум горизонтальным углам

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 3 определение места судна по расстояниям

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 4 Определение места судна по разновременным линиям положения

- •4.1. Определение места судна по крюйс-пеленгу

- •4.2. Определение места судна по крюйс-расстоянию

- •4.3. Кратчайшее расстояние до ориентира по двум разновременным пеленгам на него.

- •4.4. Исправленный крюйс-пеленг

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 5.

- •5.1. Определение места судна по пеленгу и вертикальному углу

- •5.2. Определение места судна по пеленгу и горизонтальному углу

- •5.3. Определение места судна по горизонтальному и вертикальному углам

- •5.4. Определение места судна по створу и измеренным навигационным параметрам

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 2

- •Глава 6. Понятие о сопутствующей линии положения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 3

- •Глава 7. Использование судовых радиолокационных станций

- •Назначение и принцип действия судовых навигационных рлс

- •7.2. Способы определения места судна с помощью рлс

- •7.3 Определение места судна с использованием

- •Средство автоматической радиолокационной прокладки

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 4

- •Глава 8. Плавание в стесненных водах

- •8.1. Характеристика стесненных вод

- •8.2. Подготовка к плаванию в узкостях

- •8.3. Использование сеток изолиний и ограждающих линий положений

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 5

- •Глава 9. Требования к точности

- •9.1. Стандарт точности судовождения Международной морской организации

- •9.2. Требования Международной ассоциации маячных служб

- •9.3 Национальные требования к точности судовождения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 10 навигационная подготовка к рейсу судна

- •10.1. Международные требования, регламентирующие подготовку к рейсу

- •10.2. Национальные требования к выполнению предварительной прокладки

- •Вопросы для самоконтроля

- •98309 Г. Керчь, Орджоникидзе, 82.

4.1. Определение места судна по крюйс-пеленгу

Сущность способа. Данный способ находит применение, если в видимости судна находится один ориентир, а измерить расстояние до него не представляется возможным.

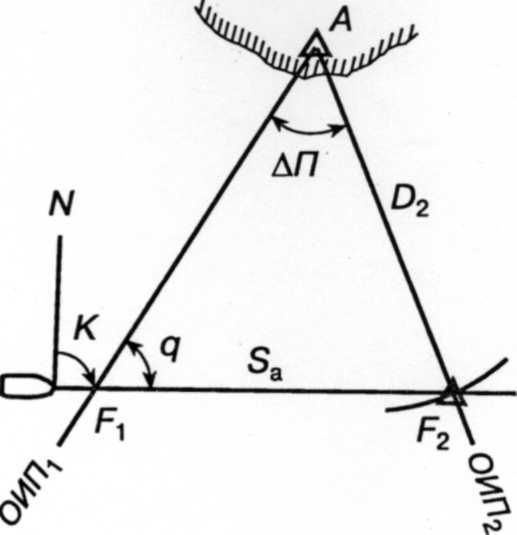

Пусть в моменты времени Т1 и Т2 измерены пеленги П1 и П2 на ориентир А. В промежутке времени t12 = Т2 - Т1 судно следовало постоянным курсом К со скоростью Vа и прошло в абсолютном перемещении расстояние Sa= Va t12 (рис..1).

Проведем от ориентира линии обратных истинных пеленгов ОИП1 И ОИП2. В момент времени Т cудно находилось на линии ОИП1 а в момент времени Т2 ---на линии ОИП2.

Расстояние от судна до ориентира D2 в момент времени Т2 можно получить из треугольника F1AF2 по теореме синусов:

D2![]() Sa

(4.4)

Sa

(4.4)

где q — курсовой угол ориентира А; П - разность пеленгов.

При определении по крюйс-пеленгу место судна будет в точке пересечения двух линий положения — второго пеленга и окружности радиусом В2 с центром в точке А. Оно называется счислимо-обсервованным, так как при его получении использовались не только вторая линия положения (ОИП2), но и элементы счисления (q и Sа).

Практическое выполнение (общий случай). Наблюдения, вычисления и прокладку при определении места судна по крюйс-пеленгу выполняют в следующем порядке. Берут первый компасный пеленг навигационного ориентира, замечая время и отсчет лага ол. Когда направление на ориентир изменится на 30—40°, берут второй пеленг и вновь замечают время и ол.

Компасные пеленги исправляют поправкой компаса и рассчитывают пройденное судном расстояние между измеренными пеленгами-

Sл= рол (1+л100) или Sл= рол Кл

Линии обратных истинных пеленгов прокладывают на карте (рис.4.2). От точки пересечения первого пеленга с линией ИК откладывают по курсу отрезок SЛ, через конец которого проводят линию, параллельную первому пеленгу. В точке F пересечения этой со вторым пеленгом получают счислимо- обсервованное место судна на момент вторых наблюдений. На карте счислимо-обсервованное место судна обозначают треугольником. При ведении прокладки с учетом дрейфа SЛ откладывают на линии пути при дрейфе.

Рис.

4.2.

Определение

места судна по крюйс-пеленгу

Рис.

4.2.

Определение

места судна по крюйс-пеленгу

Можно применять другое графическое решение. Расстояние Sл откладывают по вспомогательной линии, проведенной на карте от ориентира параллельно ИК (линии пути при дрейфе) в направлении перемещения судна. Из конца отрезка Sл проводят прямую, параллельную первому пеленгу до пересечения со вторым.

В судовом журнале делается следующая запись:

20.00. ол = 53,3, МКА - 46,5° (АК - 0,5°), 20.19. ол = 57,1, Мк В-81,0° (АК- 0,5), С= 225° - 2,3 мили.

При плавании судна на течении, элементы которого известны, поступают следующим образом. Из произвольной точки F1 (рис.4.3) на линии первого пеленга прокладывают линию ИК судна и плавание Sл его по лагу за время между пеленгованиями. Из конца отрезка .S л (точка F2) откладывают снос течением за время между взятием первого и второго пеленгов ST= VT(T2-T2)

Через полученную точку F3 проводят линию, параллельную первому пеленгу. Точка Fпересечения этой линии со второй линией положения станет счислимо-обсервованным местом судна на момент вторых наблюдений.

Если за время определений судно меняло курс, то от точки пересечения линии первого курса с линией первого пеленга прокладывают последовательно все курсы, откладывая по каждому из них Sл1Sл2 и т.д. Из конца отрезка последнего расстояния Sл проводят перенесенную линию положения.

Способ крюйс-пеленга можно использовать также и для определения места судна по разновременным пеленгам двух ориентиров. Такой случай может возникнуть, если после взятия пеленга на первый ориентир он скрылся из пределов видимости, после чего открылся второй ориентир. В этом случае стремятся к тому, чтобы угол между пеленгами был больше 30°, а плавание между двумя наблюдениями — минимальным.