- •Тема: Роль и место датчиков в современной электронной технике.

- •Классификация датчиков

- •Характеристики датчиков

- •Основные характеристики измерительных преобразователей.

- •Виды погрешности.

- •Раздел. Преобразователи неэлектрических величин

- •Реостатные преобразователи (рп)

- •Принцип действия и конструкция

- •Тензорезисторные преобразователи (тп) Принцип действия и конструкция

- •Емкостные преобразователи (еп)

- •Пьезоэлектрические преобразователи (пп) Виды пьезоэффектов.

- •Пьезоэлектрическая керамика.

- •Принцип действия пьезоэлектрического преобразователя.

- •Индуктивные преобразователи (ип)

- •Схемы включения ип.

- •Погрешность индуктивных преобразователей.

- •Трансформаторные преобразователи (тп) Принцип действия и конструкция.

- •Термоэлектрические преобразователи (тп) Принцип действия и конструкция.

- •Погрешность термоэлектрического термометра.

- •Терморезисторы (тр)

- •Принцип действия и конструкция металлических терморезисторов.

- •Список литературы

Тензорезисторные преобразователи (тп) Принцип действия и конструкция

ТП – представляет

собой проводник, изменяющий свое R

при деформации сжатия-растяжения. При

деформации изменяется его длина

![]() и площадь поперечного сечения

и площадь поперечного сечения

![]() .

Деформация кристаллической решетки

влияет на

.

Деформация кристаллической решетки

влияет на

![]()

![]() .

.

В настоящее время находят применение проводниковые (фольговые, проволочные и пленочные) и п/п тензорезисторы.

Д ля

изготовления проводниковых ТП,

используемых при Т<1800 C

используют константан

ля

изготовления проводниковых ТП,

используемых при Т<1800 C

используют константан

![]() ,

,

где

![]() — сопротивление тензорезистора без

деформации

— сопротивление тензорезистора без

деформации

![]() — тензочувствительность

материала

— тензочувствительность

материала

![]() – относительная

деформация.

– относительная

деформация.

![]()

Нелинейные функции преобразования <1%.

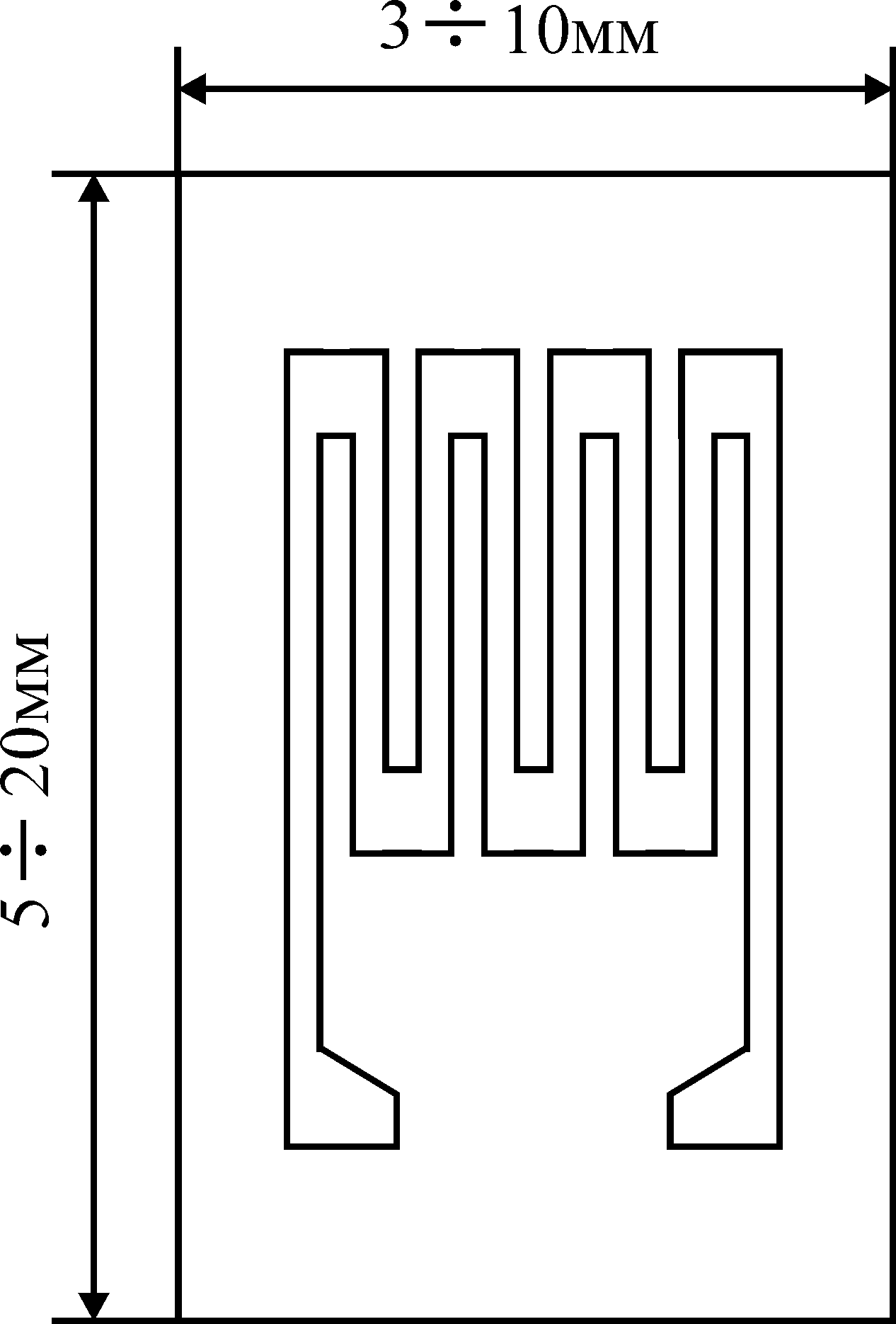

Толщина константановой решетки – 4÷12мм

для проволочных – 20÷50мм

Ux R0=50; 100; 200; 400; 800 Ом

п/п тензорезисторы — пластинка монокристалла Si или Ge длиной - 5÷10мм; шириной 0,2÷0,8мм .R0=50÷800Ом

Свойства п/п и металлических ТП сильно различаются.

Для п/п ТП

![]() .

Как R, так и

сильно зависят от Т0. Недостатком

также является большой разброс параметров

и характеристик.

.

Как R, так и

сильно зависят от Т0. Недостатком

также является большой разброс параметров

и характеристик.

Тензорезисторы применяются для преобразования деформации деталей в изменение R. Для этого они приклеиваются к этим деталям и испытывают одинаковые с ними деформации.

Схемы включения

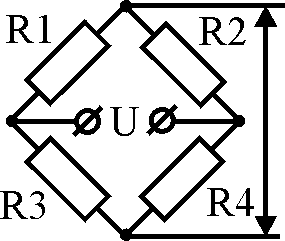

Наиболее часто ТП включаются в схему неравновесного моста.

Если RH

велико (режим Х.Х. ), то выходное напряжение

моста

![]() ,

где U — напряжение питания.

,

где U — напряжение питания.

При отсутствии

деформации

![]() ,

обычно

,

обычно

![]() ,

тогда

,

тогда

если Є=0, то Ux=0;

если![]() ,

то

,

то

![]() и

и

![]() Ux

пропорционально разности сопротивлений

тензорезисторов

Ux

пропорционально разности сопротивлений

тензорезисторов

![]() .

.

Мостовая цепь является дифференциальной, следовательно, в ней компенсируются аддитивные погрешности.

![]() .

Обычно для дальнейшего преобразования

такое напряжение использовать трудно.

Поэтому в тензорезисторных приборах

обычно используют усилители.

.

Обычно для дальнейшего преобразования

такое напряжение использовать трудно.

Поэтому в тензорезисторных приборах

обычно используют усилители.

Если напряжение

питания

![]() не стабилизировано, то при его вариациях

возможна мультипликативная погрешность.

Для ее исключения используется

компенсационный метод измерения

не стабилизировано, то при его вариациях

возможна мультипликативная погрешность.

Для ее исключения используется

компенсационный метод измерения

![]() .

.

Емкостные преобразователи (еп)

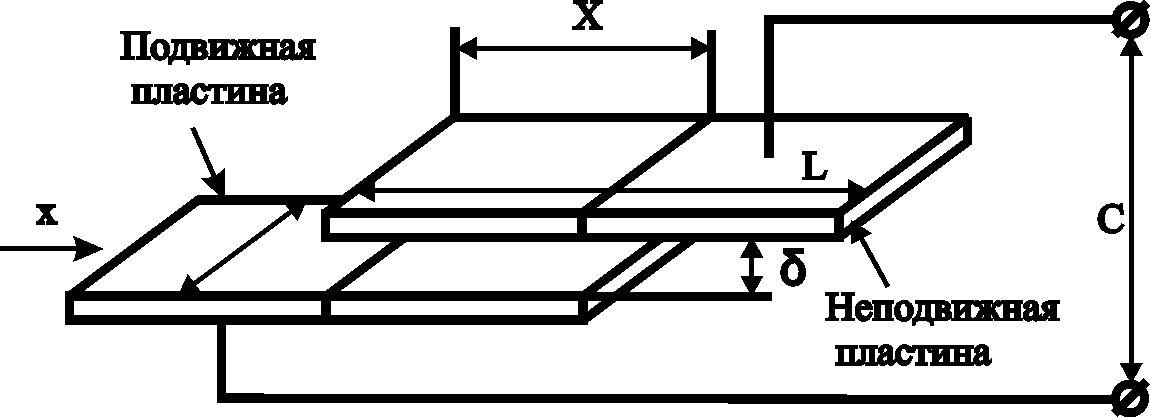

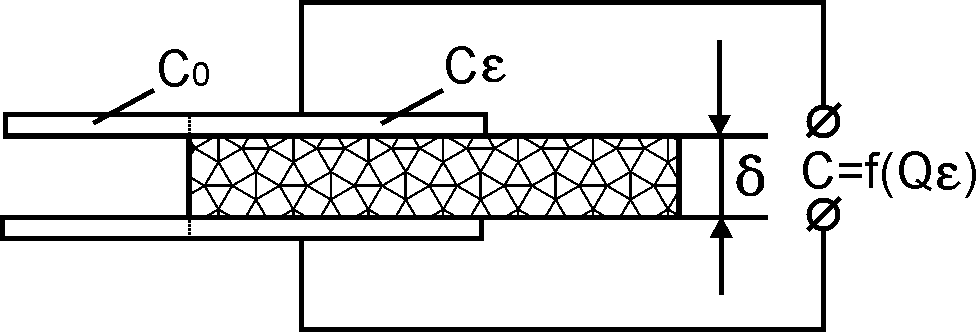

Принцип действия и конструкция ЕП представляет собой конденсатор, электрические параметры которого изменяются под действием входной величины.

Конденсатор состоит

из двух электродов, к которым подсоединены

выводные концы. Пространство между

электродами заполнено диэлектриком.

При изменении взаимного положения

электродов или изменения диэлектрической

проницаемости среды в межэлектродном

пространстве, изменяется

![]() конденсатора.

конденсатора.

В качестве ЕП

широко используется плоский конденсатор

с емкостью:

![]()

где

![]() — расстояние между электродами;

— расстояние между электродами;

![]() – их площадь,

– их площадь,

![]() –

абсолютная

диэлектрическая проницаемость,

–

абсолютная

диэлектрическая проницаемость,

![]()

– относительная

проницаемость диэлектрика.

– относительная

проницаемость диэлектрика.

Изменение любого из этих параметров изменяет емкость конденсатора.

У ЕП

с прямоугольными электродами

ЕП

с прямоугольными электродами

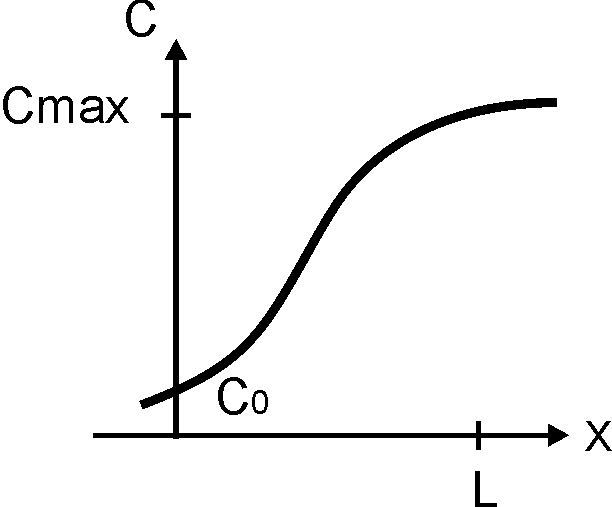

![]() и есть некоторый диапазон перемещения

пластин

и есть некоторый диапазон перемещения

пластин

![]() ,

в котором

линейно зависит от

.

Линейная зависимость искажается

вследствие краевого эффекта. В области

линейной зависимости чувствительность

ЕП

,

в котором

линейно зависит от

.

Линейная зависимость искажается

вследствие краевого эффекта. В области

линейной зависимости чувствительность

ЕП

![]() постоянна и увеличивается с уменьшением

.

постоянна и увеличивается с уменьшением

.

Если изменяется

,

функция преобразования

![]() является гиперболической. В этом случае

является гиперболической. В этом случае

![]() ,

т.е.

сильнее зависит от

чем в первом случае. Для увеличения

целесообразно уменьшить

.

Предельное его значение определяется

технологическими особенностями и

приложенным напряжением. При малых

возможен электрический пробой между

электродами. (Пробой в сухом воздухе

при атмосферном давлении происходит

напряженность

,

т.е.

сильнее зависит от

чем в первом случае. Для увеличения

целесообразно уменьшить

.

Предельное его значение определяется

технологическими особенностями и

приложенным напряжением. При малых

возможен электрический пробой между

электродами. (Пробой в сухом воздухе

при атмосферном давлении происходит

напряженность

![]() .

Расчетное значение обычно не превосходит

.

Расчетное значение обычно не превосходит

![]()

).

).

Если перемещать

диэлектрическую пластину в зазоре

плоского конденсатора, то можно получить

ЕП с переменной диэлектрической

проницаемостью. Емкость такого ЕП

определяется как С двух параллельно

включенных конденсаторов

![]() и

и

![]() .

Если пластина с

имеет толщину

,

равную расстоянию между электродами,

то функция преобразования ЕП описывается

выражением

.

Если пластина с

имеет толщину

,

равную расстоянию между электродами,

то функция преобразования ЕП описывается

выражением

![]() ,

где

– площадь электродов,

,

где

– площадь электродов,

![]() – часть площади диэлектрической

пластины, находящейся между электродами.

– часть площади диэлектрической

пластины, находящейся между электродами.

Схемы включения ЕП. ЕП включают в измерительную цепь; при этом изменение его С преобразуется в изменение U, или I или в f синусоидального или импульсного тока.

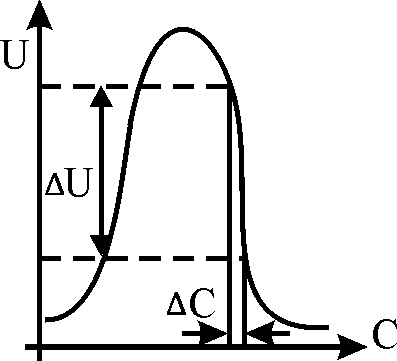

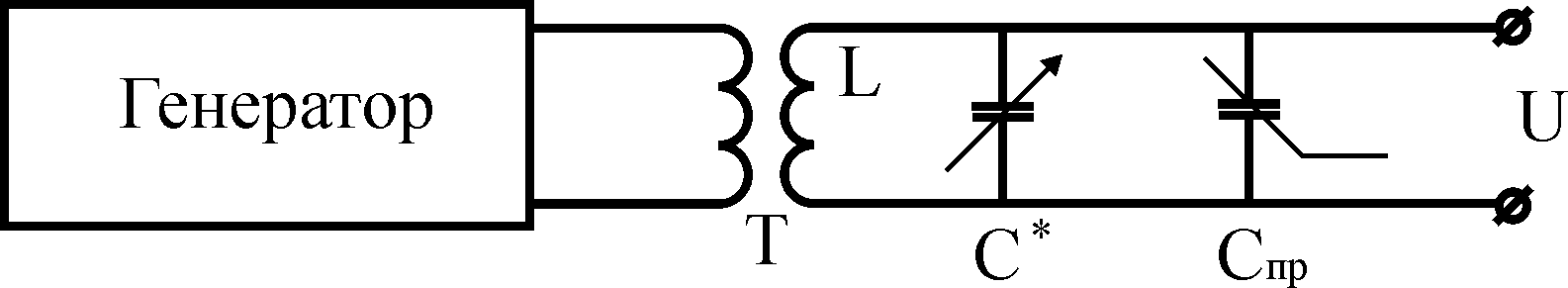

Для включения недифференциального ЕП может использоваться резонансная цепь.

Г енератор

через разделительный трансформатор T

питает резонансный LC -

контур.

енератор

через разделительный трансформатор T

питает резонансный LC -

контур.

Е мкость

контура состоит из емкости преобразователя

Cпр. и подстроечного

конденсатора С*, частота и значение

напряжения генератора

мкость

контура состоит из емкости преобразователя

Cпр. и подстроечного

конденсатора С*, частота и значение

напряжения генератора

![]() постоянны. При изменении Спр.

напряжение на контуре изменяется по

резонансной кривой. Подстроечный

конденсатор служит для настройки контура

так, чтобы чувствительность измерительной

цепи

постоянны. При изменении Спр.

напряжение на контуре изменяется по

резонансной кривой. Подстроечный

конденсатор служит для настройки контура

так, чтобы чувствительность измерительной

цепи

![]() была максимальной.

была максимальной.

Если ЕП выполнен по дифференциальной схеме, то для его включения может быть использована мостовая цепь или емкостно-диодная цепь.

Погрешность ЕП.

Электроды ЕП монтируются на изоляционных деталях или разделяются ими. Разнородные конструктивные детали датчика имеют различные коэффициенты минимального расширения. При изменении температуры это приводит к изменению . Хотя это изменение мало, оно может быть соизмеримо с расстоянием между электродами и приводит к температурной погрешности, имеющей аддитивную и мультипликативную составляющие. Аддитивная составляющая может быть уменьшена применением дифференцирования ЕП.

Номинальная емкость

ЕП обычно единицы

![]() сотни пФ. На f=50Гц внутреннее

сопротивление ЕП

сотни пФ. На f=50Гц внутреннее

сопротивление ЕП

![]() .

При таком высоком сопротивлении возможны

погрешности, обусловленные паразитными

токами утечки. Для уменьшения сопротивления

ЕП частота напряжения питания увеличивается

до нескольких кГц и даже нескольких

МГц.

.

При таком высоком сопротивлении возможны

погрешности, обусловленные паразитными

токами утечки. Для уменьшения сопротивления

ЕП частота напряжения питания увеличивается

до нескольких кГц и даже нескольких

МГц.

Так как полная СЕП изменяется в присутствии посторонних металлических предметов, ЕП, а также идущие к нему провода н экранировать. Однако емкость экрана также может изменяться под внешним воздействием, что приводит к погрешности.

Особенности применения ЕП.

Конструкция емкостного датчика проста, он имеет малую массу и размеры. Его подвижные электроды могут быть достаточно жесткими, с высокой собственной частотой, что позволяет измерять быстропеременные величины. ЕП можно выполнять с заданной (линейной или нелинейной) функцией преобразования, для этого достаточно изменить форму электродов.

Основным недостатком ЕП является малая С и высокое R. Для уменьшения R ЕП питаются напряжением высокой частоты. Однако это обуславливает другой недостаток – сложность вторичных преобразователей. Также результат измерения зависимости от изменения параметров кабеля.

Для уменьшения погрешности измерительная цепь и вторичный прибор располагают вблизи ЕП. ЕП широко используют в научно-исследовательской работе, где имеется высоко квалифицированный персонал для разработки эксплуатации и ремонта сенсоров и вторичных преобразователей.