- •Раздел I. Метрология

- •Глава 1. Основные понятия и термины метрологии. Воспроизведение единиц физических величин и единство измерений

- •Физические свойства, величины и шкалы.

- •1.2. Системы физических величин и их единиц.

- •1.3.Основные и дополнительные единицы физических величин.

- •1.4. Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров.

- •Глава 2. Основы техники измерений параметров технических систем

- •2.1. Модель измерения и основные постулаты метрологии

- •2.2. Виды и методы измерений.

- •2.3. Погрешности измерений.

- •2.4. Нормирование погрешностей и формы представления результатов измерений.

- •2.5. Внесение поправок в результаты измерений

- •2.6. Качество измерений

- •2.7. Методы обработки результатов измерений

- •2.8. Динамические измерения и динамические погрешности.

- •2.11. Суммирование погрешностей.

- •Глава 3. Нормирование метрологических характеристик средств измерений

- •3.1. Виды средств измерений.

- •3.2. Метрологические характеристики средств измерений.

- •3.3. Классы точности средств измерений

- •3.4. Расчет погрешности измерительной системы

- •3.5. Метрологические характеристики цифровых средств измерений

- •3.6. Модели нормирования метрологических характеристик

- •3.7. Нормирование динамических погрешностей средств измерений

- •Глава 4. Метрологическая надежность средств измерений

- •4.1. Основные понятия теории метрологической надежности

- •4.2. Изменение метрологических характеристик си в процессе эксплуатации

- •4.3. Математические модели изменения во времени погрешности средств измерений

- •4.4. Метрологическая надежность и межповерочные интервалы

- •Глава 5. Выбор средств измерений

- •5.1. Общие положения. Понятие об испытании и контроле

- •5.2. Принципы выбора средств измерений

- •5.3. Выбор си при динамических измерениях

- •5.4. Выбор цси по метрологическим характеристикам

- •Глава 6. Принципы метрологического обеспечения

- •6.1. Основы метрологического обеспечения

- •6.2. Нормативно-правовые основы метрологии

- •6.3. Метрологические службы и организации

- •6.4. Государственный . Метрологический надзор и контроль

- •6.5. Методики выполнения измерений

- •6.6. Метрологическая экспертиза

- •6.7. Анализ состояния измерений

3.7. Нормирование динамических погрешностей средств измерений

Нормированные динамические характеристики (ДХ) СИ должны позволять проводить оценивание погрешностей измерений при любых изменениях сигналов. При этом необходимо, чтобы эти характеристики экспериментально определялись, поверялись и контролировались достаточно простыми способами. Однако основное требование, которому должны отвечать ДХ, состоит в том, чтобы по ним можно было оценить динамические погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации СИ.

Динамические свойства СИ не только влияют на динамическую составляющую погрешности измерений, но могут изменять и статические погрешности, например, измерительных систем, если СИ входят в их комплект.

Д ля

СИ, которые могут рассматриваться как

линейные, в качестве полных ДХ выбирается

одна из числа следующих: переходная,

импульсная,

амплитудно-фазовая

или амплитудно-частотная характеристики;

передаточная функция.

ля

СИ, которые могут рассматриваться как

линейные, в качестве полных ДХ выбирается

одна из числа следующих: переходная,

импульсная,

амплитудно-фазовая

или амплитудно-частотная характеристики;

передаточная функция.

Поскольку эти характеристики взаимосвязаны между собой, то в каждом конкретном случае нормируют ту из них, которую проще получить и контролировать. Наиболее просто ДХ определять прямыми методами. В этом случае при использовании стандартных испытательных сигналов (ступенчатого, импульсного, гармонического) отклик исследуемого СИ совпадает соответственно с переходными, импульсными или частотными характеристиками. Основной недостаток прямых методов состоит в том, что полученные оценки характеристик могут быть представлены только в виде графиков или таблиц без аналитического описания.

Косвенные методы позволяют получить аналитические выражения для нормируемой ДХ.

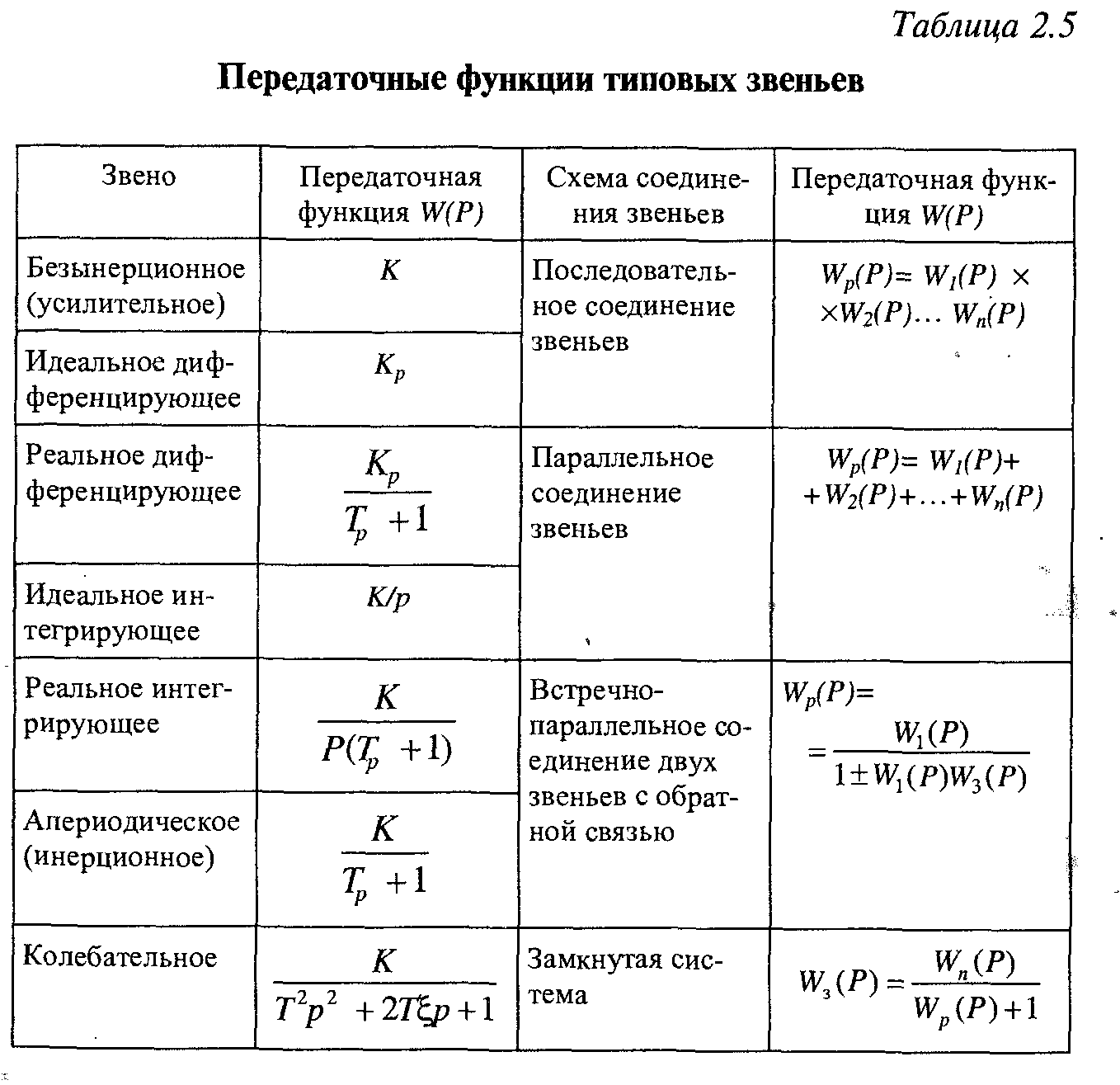

Для моделирования динамической составляющей как цифровых, так и аналоговых СИ наиболее удобны АФХ и передаточные функции. В частности, для расчета MX измерительных каналов ИС при последовательном соединении СИ (усилителей, коммутаторов, АЦП и др.) передаточная функция ИС находится как произведение составляющих передаточных функций СИ, при параллельном — как их сумма, а при наличии обратных связей — по формулам табл. 2.5. Это относится и к АФХ.

Определение импульсной переходной характеристики ИС при последовательном соединении СИ осуществляется по уравнению свертки, а при параллельном — уравнению суммы импульсных функций.

Полные ДХ нормируют все виды СИ, предназначенные для работы с изменяющимися входными сигналами. Исключение составляют электронные осциллографы, для которых разрешается нормировать частные ДХ.

АЦП являются нелинейными СИ, и невозможно описать их ДХ какой-либо одной полной ДХ, как для линейных СИ. Весь комплекс частных ДХ можно разделить на две группы. К первой группе относят временные ДХ, которые определяют максимальную продолжительность процесса преобразования (периодичность отсчета) и необходимы для правильного использования АЦП в составе измерительных систем: время преобразования

Т , время задержки запуска (время переходного процесса во входных устройствах) t время цикла кодирования tk. Ко второй группе относят ДХ, позволяющие оценить границы погрешности в динамическом режиме: время задержки (опережения) отсчета, неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Приведенные характеристики в совокупности обладают достаточной полнотой для оценки динамических погрешностей нелинейных СИ при произвольном виде входного сигнала.

Время преобразования (или время реакции, время установления показания) Т — есть период от начала преобразования скачкообразного входного сигнала до момента, при котором сигнал на выходе отличается от номинального не более чем на значение статической погрешности. Это время складывается из времени задержки запуска и времени цикла кодирования (для АЦП). Время цикла кодирования характеризует продолжительность процесса преобразования аналогового сигнала в код. Оно не зависит от характера сигнала и определяется при постоянном испытательном сигнале.

При фиксировании мгновенного значения сигнала результат преобразования (отсчет) относят к конкретному моменту времени (заданный момент отсчета). Однако реально полученный код всегда будет соответствовать другому моменту времени (действительный момент отсчета).

Интервал времени между заданным и действительным моментами отсчета назван задержкой (опережением) отсчета t30, которая, наряду со скоростью изменения сигнала, в ряде случаев определяет значение погрешности, вызванной изменением сигнала. Время гзо в большинстве случаев зависит от диапазона и

скорости изменения входного сигнала; его целесообразно нормировать комплексом двух характеристик: систематической составляющей (аналог поправки) t, которая не зависит от названных выше факторов, а имеет физический смысл чистого сдвига по времени, времени датирования td, которое представляет собой временную неопределенность.

Динамические свойства цифровых СИ (ЦСИ) могут влиять на результат измерения в двух случаях: при исследовании с помощью ЦСИ зависимости некоторой величины от времени и при работе ЦСИ с коммутированием измеряемых величин.

Наличие конечного времени преобразования входного сигнала в ЦСИ приводит к неточности фиксации момента времени, к которому надо отнести результат измерения. Как правило, эта неточность не превышает времени цикла, но вызывает динамическую погрешность — погрешность датирования отсчета (или апертурное время).

Практические рекомендации по расчету инструментальной погрешности СИ в эксплуатации сводятся к следующему:

при технических измерениях оценка погрешностей измерений должна быть произведена до проведения самих измерений по нормированным MX. По НМХ может быть рассчитана только инструментальная составляющая. Для этого предусмотрены модели погрешности I (п. 3.6);

практически для серийно выпускаемых СИ редко нормируется комплекс характеристик, достаточный для расчетов по методике РД 50—453—84. Как правило, в эксплуатации документы на СИ содержат данные по одному из вариантов:

предел допускаемой основной погрешности;

предел допускаемой систематической составляющей основной погрешности и предел допускаемой СКО случайной составляющей основной погрешности;

предел допускаемой основной погрешности и предел допускаемой СКО случайной составляющей основной погрешности.

Кроме приведенных характеристик, в ЦСИ указывают шаг квантования, а иногда предел вариации (гистерезиса), а также содержится указание предела допускаемой дополнительной погрешности от изменения влияющих факторов.