- •Философия психологии

- •Содержание

- •Предисловие

- •Вместо введения вопросы и ответы

- •1. Зачем нужна новая методология?

- •2. Что такое психософия?

- •3. Каковы опорные точки «новой методологии»?

- •4. Почему это новая методология?

- •5. Каковы задачи новой методологии?

- •6. Как новая методология связана с онтологией и гносеологией?

- •7. Какой видит новая методология свою роль в развитии знаний о человеке?

- •Часть первая эволюция мысли

- •Глава первая мировоззрение Общие положения

- •Необходимое методологическое отступление (введение понятия «точка обзора»)

- •Религия

- •Философия

- •Таинство развития

- •Глава вторая анализ существующей методологии о формах познания

- •Теоремы закрытого системного познания

- •Поиски новой методологии

- •Часть вторая вехи психологии

- •Глава первая донаучная психология (первый этап)

- •Глава вторая опыт психоанализа (второй этап)

- •Методологический разбор системы психоанализа

- •Анализ методологической ситуации — психоанализ и будущее психотерапии

- •Глава третья постпсихоаналитическая ситуация (третий этап) Технологизация психоаналитической теории

- •Частный подход и новый взгляд на системность

- •Откровения венских раскольников

- •Глава четвертая «моя философия» (пролог четвертого этапа) Философия «Ты»

- •Философия «я»

- •Философия гештальта

- •Часть третья новая методология

- •Глава первая основания новой методологии Открытые и закрытые системы

- •Противоречие

- •Новый язык

- •Возможность

- •Промежуточное резюме

- •Глава вторая теория принципа Определение принципа

- •Овеществление и опредмечивание принципа

- •Методические указания

- •Метод принципа

- •Глава третья принципы Принципы центра и отношения

- •Принципы третьего и целостности

- •Принципы процесса и развития

- •Первый уровень развития, или первично открытая модель (пом).

- •Переход на второй уровень, или первый переход.

- •Второй уровень развития, или первично закрытая модель (пзм).

- •Третий уровень развития процесса, или вторично закрытая модель (взм).

- •Переход на четвертый уровень, или третий переход.

- •Четвертый уровень развития процесса, или вторичная открытая модель (вом).

- •Принцип способа существования

- •Часть четвертая гносеология и онтология

- •Глава первая новая методология в гносеологии Человек и предмет познания

- •Семантическое попе

- •Информация

- •Субъект

- •Трисубъект

- •Глава вторая новая методология в онтологии Онтологическая структура

- •Глава третья «вещи» Предмет гносеологии

- •Предмет идеализма

- •Заключение

- •Литература

Принципы процесса и развития

В философии уделяли и уделяют огромное внимание понятиям: движения (Демокрит, Декарт, Гюйгенс, Эйлер и др.), силы (Лейбниц, Кант, Гегель, Эд. Гартман, Вл. Соловьев и др.), энергии (Мах, Оствальд и др.). В чем

294

притягательность такого рода понятий для философа? Им можно дать такую трактовку, при которой используемое слово как бы теряет свой смысл (его при желании можно заменить на какое-то другое, например движение на энергию), а это дает возможность пуститься в потоки мысли, не обремененной тяготами нашего языка. С другой стороны, эти понятия дают ощущения жизни («движение — это жизнь», «человек — это поток энергий» и т. д.). И, кроме всего прочего, они фактически обосновывают пространство и время, без которого философы и представители точных наук (по крайней мере, до А. Эйнштейна) себя не мыслили.

Что ж, нам нет смысла обосновывать пространство и время, поскольку ни одна из наших категорий (принципов) в них не нуждается. Мы уже дали «ощущение жизни» в принципах центра и отношения, третьего и целостности, мы преодолели препоны языка. Что же получается, нам эти категории — движения, сил, энергий — не нужны?..

Более того, только когда мы откажемся от понятий движения, силы и энергии, мы сможем понять, что такое принцип процесса, а уже после этого при желании вы можете дополнить знание принципа процесса любой терминологией (но и тогда старайтесь не опредмечивать сам принцип). Кто же все еще уверен в незыблемости приведенных классических понятий и мыслит в категориях движения, силы, энергий и проч., попытайтесь ответить на несколько элементарных вопросов. То, что день сменяется ночью (причины этого), — это движение, сила или энергия? А если собьется эта смена, поломка будет в движении, силе или энергии? А то, что вещество под действием температур меняет свою консистенцию, — это движение, сила или энергия? С чего все начинается и чем заканчивается — движением, силой или энергией? Что такое жизнь — движение, сила или энергия? Что такое человек — движение, сила или энергия? Если вам удалось ответить — поищите ошибку.

295

В мире нет состояний. Состояние — это время до и после настоящего, это память на прошлое и на будущее, это то, что делает с процессом познающий, чтобы сделать его удобоваримым для своих систем. Не приписывайте миру своих свойств, он есть только сейчас. Каждый отдельный момент он шагает из совокупной возможности в единственно возможную вероятность, которая тут же станет той же самой совокупной возможностью. Однако это вовсе не шаги из прошлого в будущее. Мир в отличие от нас избавлен от бесконечного труда выбора.

Мир естественен? Что такое спонтанность — это случайность? Отнюдь. Мир не выбирает, и поэтому он естественен, «все идет своим чередом». Задумайтесь: если бы мир постоянно «выбирал» себя в следующее мгновение, как мы выбираем себе пальто, что бы получилось? Интересно, если мы выбираем в магазине пальто, мы ориентируемся на моду, удобство, вкус, совет и т. п., а если мир «выбирает», то на что он может ориентироваться? А если он ориентируется исключительно на самого себя, какое отношение к принятому решению имеет понятие «выбора»?

Что такое «фатализм»? Что такое «рок»? Что такое «изначальная предопределенность»? Это мы с вами придумали. Оценили, описали состоявшееся событие и убоялись будущего. Одному Богу известно, какое отношение это имеет к миру. У этих терминов нет состоятельных определений.

Впрочем, сомнения многих в этом вопросе понятны. Учитывая наши с вами способности (имеется в виду человек), имеющиеся у нас средства познания, пространственно-временную метрику нашего познания, было бы нелепо думать, что мы видим и можем познать, не сходя с этого места, Землю, околоземные орбиты, все, что есть. Однозначно мы видим и познаем лишь крошечную часть мира. То, что нам представляется бесперспективным роком при рассмотрении мира, — лишь наша интерпретация. Во Вселенной колоссальное, неограниченное количе-

296

ство взаимодействий, а мы — лишь один маленький процесс. Конечно, если мы вдруг решим, что все, что нам известно, — это все, что есть, далее четко уясним, что из совокупной возможности реализуется лишь одна «необходимая» вероятность, то жизнь покажется бездарным и беспомощным прозябанием во Вселенной...

Но представьте себе огромный телефонный кабель, в нем пролегает, соответственно, огромное множество проводков, один из них — это наш с вами телефонный провод (доступный нам мир). Мы увидим, если окажемся внутри этого провода, только себя, и поймем (еще в лучшем случае), что на нас что-то (имеются в виду соседние провода, которых мы не «увидим») давит, чего, конечно, мы не сможем вразумительно объяснить и основания чему, вероятно, будем искать в реальности собственного проводка.

Итак, в кабеле пролегает огромное множество проводков, они переплетаются друг с другом затейливым и случайным по своей сути образом (хотя все так же — из возможности в вероятность и далее в возможность). Из неограниченной возможности, которая им предоставлена, — лечь «как душе угодно» — реализована лишь какая-то одна, что продиктовано условиями, которые создают другие провода (это вероятностные моменты). Как пролегает наш проводок — одному Богу известно, и то, что нам «изнутри», внутри этого проводка, кажется обреченной фатальностью нашей протяженности, на самом деле, если посмотреть на него с позиций целостного кабеля, весьма сложная и даже непредсказуемая траектория — как там нас закрутит? А как будет пролегать кабель?! По какой трассе и к какому дому? А какова поверхность планеты, которая определит кривизну канавы, где пролегает наш кабель?!!

Мир — не состояние, это один единый процесс, состоящий из неограниченного числа процессов, они входят друг в друга, переплетаясь, создавая новый и необычный

297

узор. В процессе нет ничего случайного, если что-то случайно для нас, оно случайно «для нас», и это надо четко себе представлять. То, что нам кажется случайным, есть вероятность, но вероятность зависит от условий. Условия есть всегда, если нечто есть. Они нарождаются снова и снова в результате функционирования самого процесса («новые» центры благодаря отношениям «старых»; принцип третьего). Мы не знаем и не можем знать сейчас, какие условия народятся через мгновение, какие процессы войдут во взаимодействие. Притяни мы в рассуждения о процессе состояния, и решение не будет найдено.

Что такое электрон в эйнштейновском ансамбле вероятности? Это предоставленный нами ему выбор. Но кто, будучи в здравом рассудке, предположит, что физик-атомщик выполняет роль метрдотеля, а электрон — клиента, заказывающего себе обед? Имей мы возможность ситуативно определять все условия, порожденные процессом сейчас, мы бы точно назвали траекторию, а не гадали бы в соответствии с меню, простите, ансамблем.

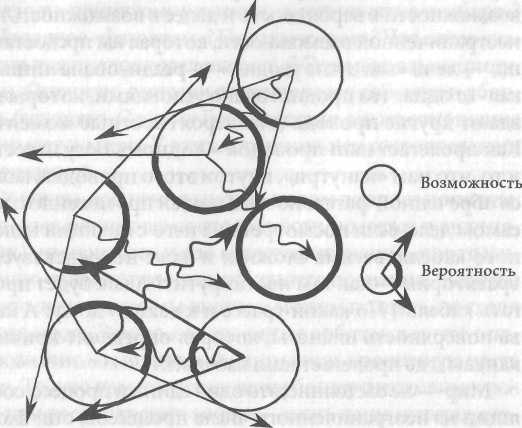

Рис. 19. Схема процесса

298

Принцип процесса вытекает из правильного понимания возможности и вероятности. Более-менее конкретно это будет звучать следующим образом: абсолютная возможность реализуется какой-то определенной вероятностью, и та, в свою очередь, моментально становится абсолютной возможностью. Процесс — это бесконечный переход из возможности в возможность каким-то конкретным («видимым») образом (учитывая множество систем координат и многое другое — он может казаться и «единственным», и многоликим). Глазу доступен именно один этот способ, сознание же допускает несколько «вероятностных» способов, в результате кооперации видимого и воображаемого рождаются объяснительные по своей сути (а следовательно, для науки никак не подходящие) понятия «случайности», «необходимости», «фатальности», «выбора» и т. п.

Принцип процесса важен для научного знания как никакой другой, понимание мира как процесса открывает мир процессов, то есть открывает сам мир, открывает возможность настоящего, истинно научного познания. Однако необходимо помнить, что ограничение процесса как принципа — абсолютно неправомерно, подобно изоляции сердечно-сосудистой системы от целостного организма. Все есть единый процесс, он состоит из множества процессов по правилу взаимовозможности. Это открытая система; введите ограничение, даже воображаемое, и вы порвете многие отношения, закроете систему, а то и вовсе превратите ее в простую сумму отдельных элементов.

Представьте себе жизнь как бесконечное движение, потоки, дыхание, взаимодействие, взаимопроникновение... А теперь — как нечто между рождением и смертью. То, что только что было живым процессом, стало вдруг состоянием, то, что было свободным потоком, свободным даже от назойливых координат (!), распространенным везде, сейчас стало линией на плоскости со множеством точек (состояний), сам процесс стал состоянием.

299

Итак, не ограничивайте процесс или забудьте о том, что когда-то слышали такое слово.

Приоритет «живого понятия» процесса и развития в психологии, вне всякого сомнения, принадлежит К.Р. Роджерсу, который, впрочем, использовал лишь описательный подход к этому феномену; а в философии одно из наиболее интересных воззрений на процесс принадлежит А.Н. Уайтхеду106, однако и у него мы видим скорее постановку вопроса, нежели его разрешение.

Впрочем, в настоящем издании нет возможности более или менее полно изложить теорию процессов, по значимости же она сопоставима с самой теорией принципа, и именно поэтому не хотелось бы комкать изложение. Может быть, она — одно из многоликих проявлений теории принципа, по крайней мере все, что мы говорили о собственно принципе, без преувеличения относится и к теории процессов. Более того, мы склонны считать, что сам процесс по сути своей — способ существования принципов. Сложное переплетение этих сфер должно быть принято нами как нераздельное единство, каким оно, исходя из принципа целостности, и является.

Принцип процесса непосредственным образом смыкается с принципом развития. Развитие, если рассматривать его несодержательно, также есть определенный процесс, который и может быть описан в несодержательных формулах, а потом использоваться в методологических целях для изучения любой развивающейся системы. В настоящем издании «эмпирические доказательства», а точнее, демонстрации работы этого методологического принципа — принципа развития — уже были представлены в разделах, посвященных развитию религии, философии, науки и психологии, а особенно подробно мы коснемся этого вопроса, когда будем рассматривать процессы формирования и развития личности*107.

* Этому вопросу посвящена книга «Развитие личности (психология и психотерапия)».

300

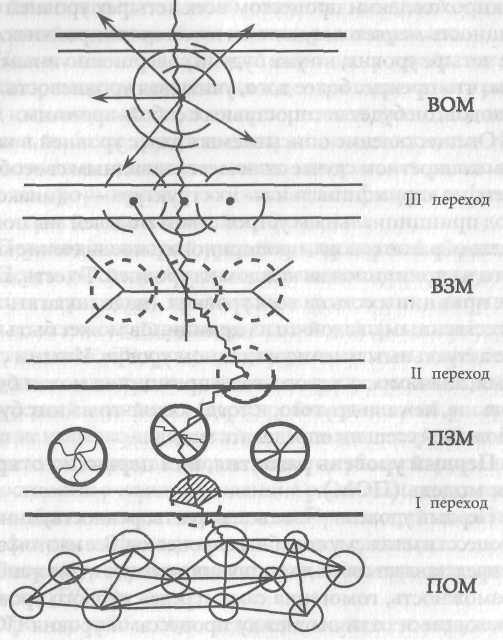

Сейчас же речь пойдет о четырех уровнях развития, четырех этапах любого процесса, которые определяются (выделяются) новой методологией. Любой процесс имеет четыре уровня, причем они настолько разительно отличаются друг от друга, что при переходе с одного уровня на другой подчас складывается впечатление, что это уже какой-то иной процесс, критерием же служит точка обзора, а она показывает, что в течение всех четырех этапов сущность процесса остается неизменной.

Рис. 20. Процесс развития

301

Кроме инвариантности принципиального устройства каждого из уровней, тождественны также механизмы и структуры переходов с одного уровня на другой. Здесь мы покажем самые важные моменты каждого из этапов и переходов. Положение на каждом из уровней вполне стабильно и имеет устойчивые характеристики, что позволяет нам говорить о «моделях».

Наконец, следует уточнить, что развитие — это процесс, каждый из этапов которого может стать продолжением следующего, а может выйти на тупиковый путь. По прохождении процессом всех четырех уровней его сущность меняется, а далее он готов снова пройти все те же четыре уровня, но уже будучи совершенно иным, не тем, что прежде, более того, учитывая уровневость переходов, он будет несопоставим с собой-прежним.

Овеществление описываемых далее уровней в каждом конкретном случае отличается завидным своеобразием, но «принципиальная» их структура — одинакова. Под принципиальным устройством моделей мы понимаем, образно говоря, пропорциональное значение каждого из принципов на каждом из уровней. То есть, хотя все принципы есть на всех уровнях (надо полагать это естественным), какой-то из принципов может быть более актуальным именно на данном уровне. Иными словами, значимость какого-то из принципов может быть больше, нежели другого, и тогда какой-то из них будет в большей степени определять модель.