- •1.Компоновка конструктивной схемы каркаса.

- •1.3. Связи между кoлоннами.

- •1.4. Связи по покрытию.

- •2.Подкрановые конструкции.

- •2.1. Конструктивные решения и нагрузки.

- •2.2.Подбор сечения балки.

- •2.3. Прoверка местной устойчивости.

- •2.4 Расчет поясных соединений.

- •2.5.Расчет опорного узла.

- •3.Расчет фермы.

- •3.1.Сбор нагрузок на ферму.

- •Предельные расчетные значения нагрузок для других

- •3.2.Статический расчет фермы.

- •3.3. Подбор сечения стержней фермы.

- •Подбор сечений стержней фермы.

- •3.4. Расчет и конструирование узлов ферм.

- •3.4.1. Фермы из уголков.

- •Фермы из тавров

- •3.4.3. Фермы из труб.

- •4.Расчет поперечной рамы.

- •4.1.Cбор нагрузок на раму.

- •4.1.1.Постояные нагрузки.

- •4.1.2. Временные нагрузки.

- •4.2.Расчетная схема рамы.

- •4.3. Статический расчет рамы.

- •Расчетные усилия в колонне рамы по ряду а

- •5.Расчет ступенчатой колонны.

- •5.1.Определение расчетных длин колонны.

- •5.2. Подбор сечения верхней части колонны.

- •5.3.Подбор сечения подкрановой части сквозной колонны.

- •5.4. Сопряжение верхней части колонны с нижней подкрановой частью.

5.3.Подбор сечения подкрановой части сквозной колонны.

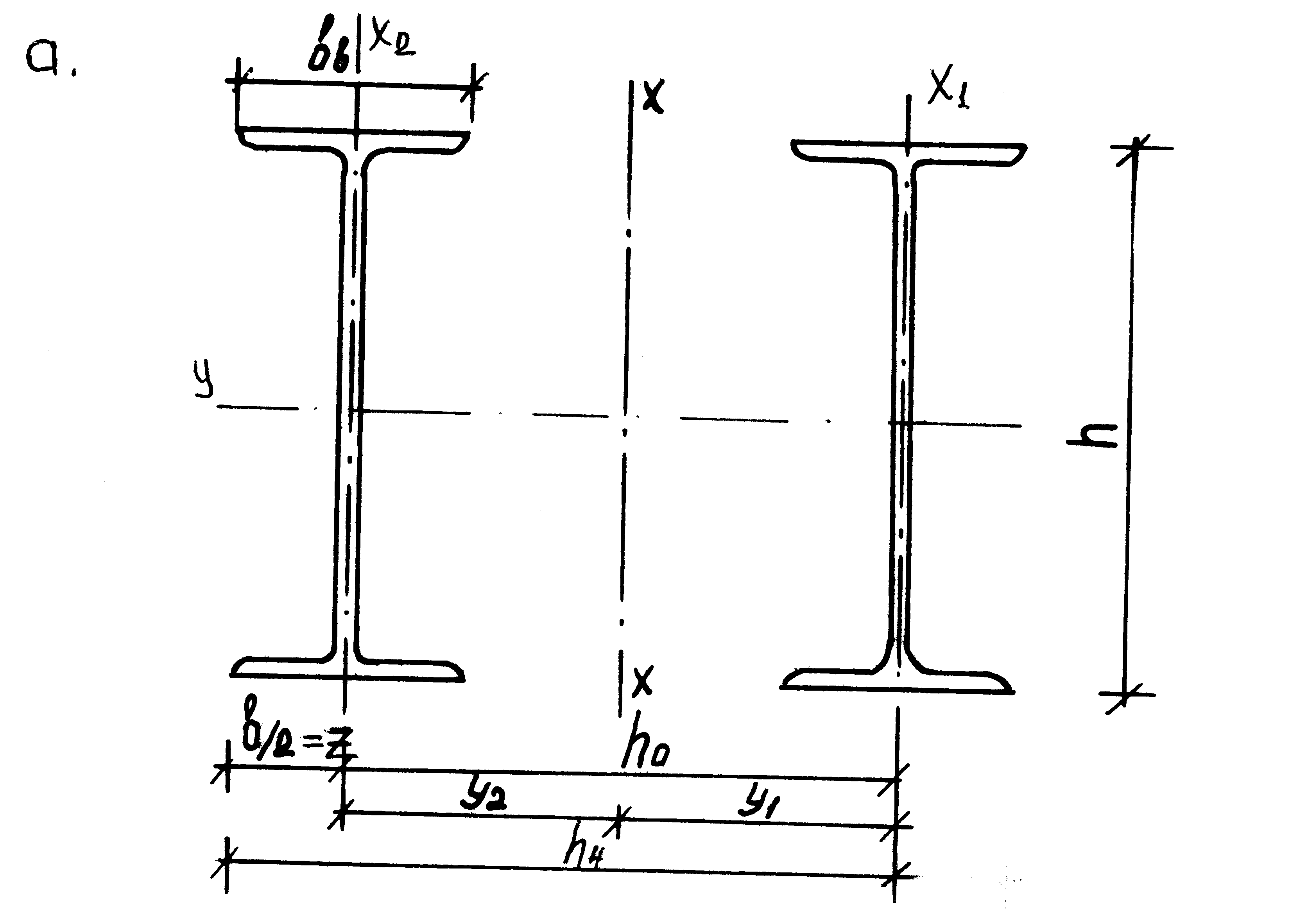

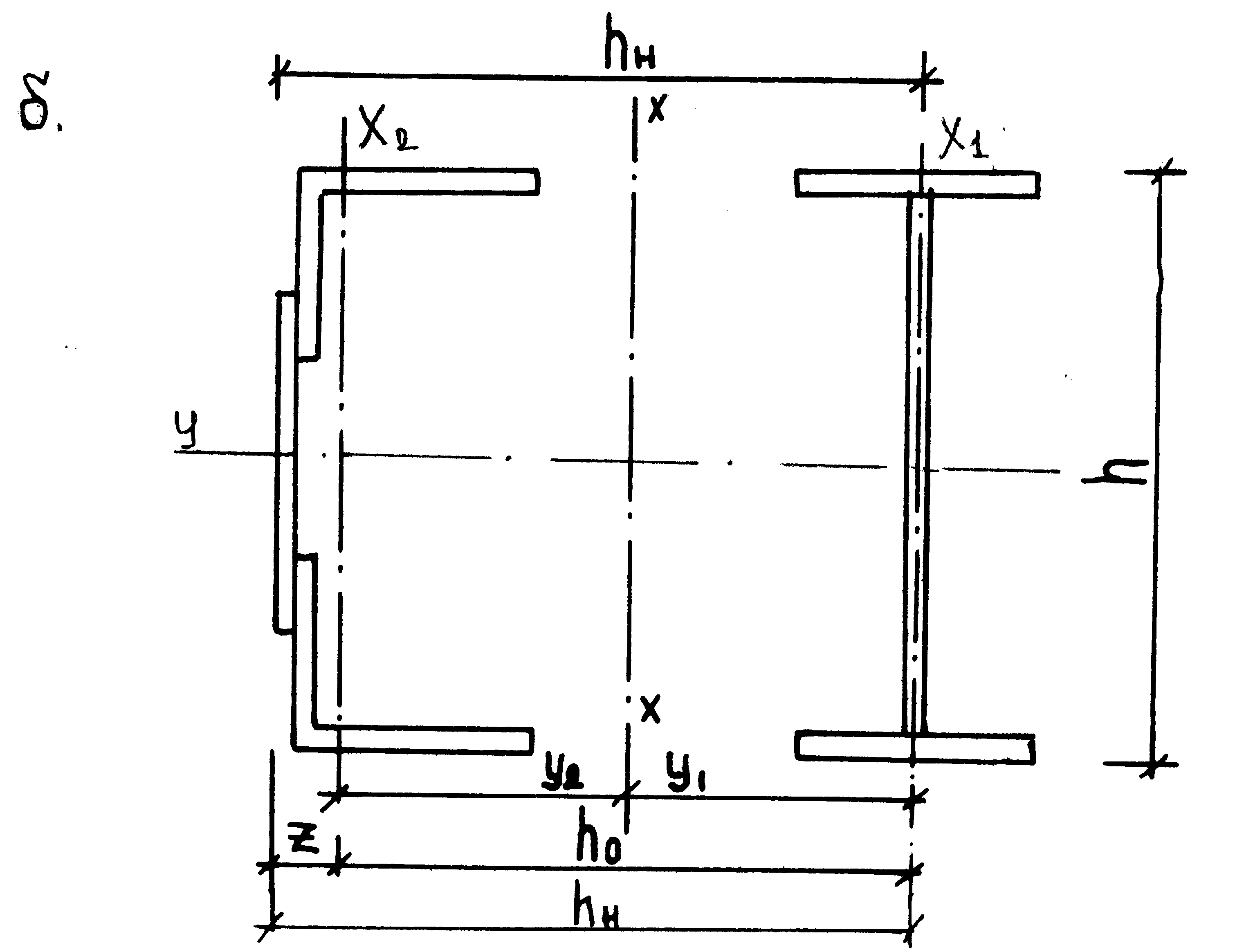

Сечение нижней части колонны и расчетного сопротивления стали, принимают на основе задания. Возможные сечения показаны на рис.5.3. Для определения усилий в поясах сквозной колонны из табл.4.5 для сечений II-II и III-III нижней части выбирают наибольший положительный момент М1 с соответствующей силой N1 и наибольший отрицательный момент М2 с соответствующей силой N2. Ориентировочное положение центра тяжести колонны:

![]() ,

(5.11)

,

(5.11)

где h0=hн-Z, предварительно можно принять h0=hн;

z - расстояние от наружной грани до центра тяжести наружной ветви.

Ориентировочно определяем усилия в ветвях:

,

(5.12)

,

(5.12)

Ориентировочно определяем требуемую площадь сечений ветвей:

,

(5.13)

,

(5.13)

где Ry – расчетное сопротивление по пределу текучести стали, из которой выполнена нижняя часть колонны [прил.И;табл.7.1];

На основании полученных площадей компонуем сечение с соблюдением требований местной устойчивости элементов. Ширина ветвей h принимается (1/20…1/30) длины рассматриваемого участка колонны.

Определяем расстояние Z для сечения из составного швеллера и двутавра (рис. 5.3б):

![]() ,

(5.14)

,

(5.14)

где SH – статический момент наружной ветви относительно ее внешней грани;

Для сечения из двух прокатных двутавров (рис. 5.3а):

![]()

Уточняем h0 и значения y1;y2:

![]() (5.15)

(5.15)

Рис 5.3. Сечение нижней части колонны:

а – из двух двутавров;

б – из швеллера и двутавра.

После этого по формуле (5.12) более точно находим Nn; Nн. Определяем геометрические характеристики ветвей:

моменты инерции в плоскости рамы Ix2н, Ix1n;

моменты инерции из плоскости рамы Iyн, Iyn;

радиусы инерции в плоскости рамы ix2н, ix1n;

радиусы инерции из плоскости рамы iyн, iyn.

Далее выполняем проверку устойчивости ветвей и колонны в целом.

Проверка устойчивости ветвей из плоскости рамы:

,

(5.16)

,

(5.16)

где

yn

-

[Прил.Ж;табл.2]

в функции

,

,

yн

-

[Прил.Ж;табл.2] в функции

.

.

Требуемое расстояние между узлами решетки определяется из условия равноустойчивости ветви большей гибкости (например, наружной):

![]() ,

(5.17)

,

(5.17)

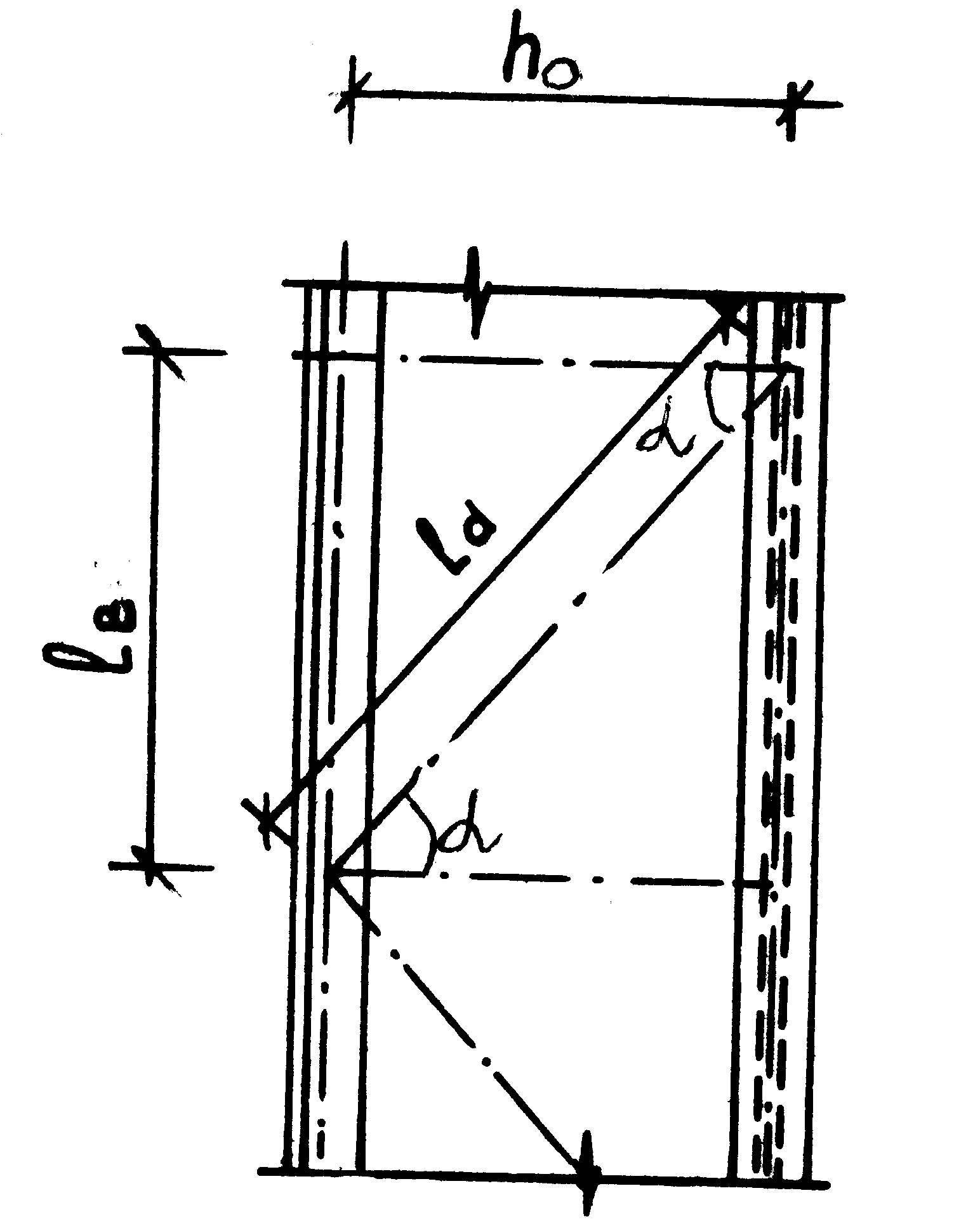

Несколько уменьшаем полученное значение до получения целого числа панелей в нижней части колонны. Эту величину lb и принимаем за расстояние между узлами (рис.5.4)

Проверка устойчивости ветвей в плоскости рамы:

,

(5.18)

,

(5.18)

где

xn

- [Прил.Ж;табл.2] в функции

,

,

xн

-

[Прил.Ж;табл.2] в функции

.

.

Подбираем сечение решетки нижней части колонны. Раскосы решетки рассчитываются на большую из максимальной поперечной силы, определяемой по расчету (табл.4.5) или на условную поперечную силу Qfic, определяемую приближенно по табл. 5.1.

Приближенные значения Qfic. Таблица 5.1.

Ry, МПа |

215 |

275 |

335 |

395 |

455 |

515 |

Qfic, кН |

0.2A |

0.3A |

0.4A |

0.5A |

0.6A |

0.8A |

где А = Ап + Ан

Рис.5.4. К определению расстояния между узлами.

Усилие

сжатия в раскосе длиной

(рис.5.4)

(рис.5.4)

![]() ,

(5.19)

,

(5.19)

где

,

(5.20)

,

(5.20)

Требуемая площадь раскоса:

![]() ,

(5.21)

,

(5.21)

где - коэффициент продольного изгиба принимаем

[Прил.Ж;табл.2] предварительно d =80.

По сортаменту равнополочных уголков принимаем сечение раскоса по требуемой площади и выписываем его геометрические характеристики.

Устойчивость раскоса проверяем по формуле:

![]() ,

(5.22)

,

(5.22)

где Аd - площадь сечения раскоса принятая из сортамента

-

[Прил.Ж;табл.2]

в функции

![]() ,

,

где id - радиус инерции сечения раскоса, принятый по сортаменту.

Стойки решетки рассчитываются на условную поперечную силу. Усилие сжатия в стойке длиной lc=h0:

![]() ,

(5.23)

,

(5.23)

Требуемая площадь стойки:

![]() ,

(5.24)

,

(5.24)

где -[ Прил.Ж;табл.2] принимаем предварительно в функции с =100.

По сортаменту равнополочных уголков принимаем сечение стойки по требуемой площади и выписываем его геометрические характеристики.

Устойчивость стойки проверяем по формуле:

![]() ,

(5.25)

,

(5.25)

где Ас - площадь сечения стойки,

-

[Прил.Ж;табл.2]

в функции

,

,

где ic - радиус инерции сечений стойки.

Для проверки устойчивости колонны в целом в плоскости действия момента определяем ее геометрические характеристики:

,

(5.26)

,

(5.26)

Приведенная гибкость:

![]() ,

(5.27)

,

(5.27)

где А и Аd - площадь сечения соответственно нижней части колонны и раскоса.

,

(5.28)

,

(5.28)

Устойчивость колонны в плоскости действия момента проверяется для двух случаев: на максимальное сжатие наружной и подкрановой ветвей.

,

(5.29)

,

(5.29)

где

![]() - коэффициенты для проверки устойчивости

внецентренно-сжатых сквозных стержней

в плоскости действия момента, определяются

по [Прил.Н, табл.5] в зависимости от

- коэффициенты для проверки устойчивости

внецентренно-сжатых сквозных стержней

в плоскости действия момента, определяются

по [Прил.Н, табл.5] в зависимости от

![]() (5.28) и mx

соответственно:

(5.28) и mx

соответственно:

![]() ;

;

![]() ;

(5.30)

;

(5.30)

Устойчивость сквозной колонны как единого стержня из плоскости действия момента проверять не нужно, так как она обеспечена проверкой устойчивости отдельных ветвей.