- •Введение

- •1. Математическое мышление и элементы математической логики

- •1.1. Высказывания

- •1.2. Операции над высказываниями

- •1.3. Сложные высказывания

- •1.4. Тождественные высказывания. Логические законы

- •1.5. Необходимые и достаточные условия. Взаимно обратные и взаимно противоположные теоремы

- •1.6. Понятие предиката. Кванторы всеобщности и существования

- •2. Множества и отношения

- •2.1. Множества и их спецификации. Пустое и универсальное множества

- •2.2. Диаграммы Венна

- •Равенство множеств. Подмножества

- •2.4. Простейшие операции над множествами

- •2.5. Мощность множества

- •2.6. Прямое Произведение множеств

- •2.7. Бинарные отношения

- •2.8. Графическое представление отношений

- •2.9. Свойства отношений

- •2.10. Разбиения и отношения эквивалентности

- •2.11. Отношения порядка

- •2.12. Отображения и их свойства. Виды отображений

- •3. Элементы теории графов

- •3.1. Вводные понятия

- •3.2. Ориентированные графы

- •3.3. Обход графа

- •Обход графа по глубине

- •Обход графа по ширине

- •3.4. Таблица основных понятий теории графов

- •4. Матрицы и определители

- •4.1. Основные понятия

- •4.2. Виды матриц

- •4.3. Операции над матрицами

- •Транспонирование матрицы

- •Умножение матрицы на число

- •Сложение матриц

- •Вычитание матриц

- •Умножение матриц

- •4.4. Определители квадратных матриц

- •4.5. СВойства определитеЛей и элементарные преобразования матриц

- •4.6. Обратная матрица

- •4.7. Ранг матрицы

- •4.8. Системы линейных уравнений

- •5. Линейные векторные пространства

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Линейная независимость векторов

- •5.3. Размерность и базис линейного пространства

- •5.4. ЛинейНые преобразования

- •5.5. Скалярное произведение

- •7. ЛИнейное программирование

- •Литература

- •1. Математическое мышление и элементы математической логики 4

- •2. Множества и отношения 16

3. Элементы теории графов

3.1. Вводные понятия

Графом G называется пара G=V, E, где V – непустое конечное множество вершин, а E – множество неупорядоченных пар различных вершин, называемых ребрами графа.

В дальнейшем ребро, соединяющее вершины vi V и vj V, мы будем обозначать е = {vi, vj}.

Вершины vi и vj называют смежными, если есть ребро, соединяющее эти вершины.

Графы могут быть представлены матрицами с булевыми элементами (т.е. элементами 0 и 1), поэтому многие свойства графов могут быть определены из матричных представлений путем алгебраических преобразований.

Определим матрицу смежности А графа G=V, E, где |V|=n, следующим образом:

-

1, если {vi, vj}E

Aij=

(i, j =1, 2, ..., n)

0 в противном случае

Другими словами, если вершины vi и vj являются смежными, то Aij= 1.

Следствия:

1. Aii= 0, так как множества {vi, vi} по определению не принадлежат E.

2. Аij = Aji для всех i j. Это следует из неупорядоченности вершин, которые соединены ребром графа. Таким образом, если {vi, vj} Е, то {vj, vi} Е. В результате можно определять лишь те элементы матрицы А, которые находятся выше главной диагонали, а остальную часть А симметрично отражать относительно главной диагонали.

Если e E – ребро, а v, w V – вершины, и если e соединяет v и w (то есть при отображении пар вершин на ребра имеем e = (v, w)), говорят, что e инцидентно v и w.

Матрица инцидентности (инциденций) – булева матрица n m (где n – число вершин, m – число ребер) такая, что

|

|

1, если j-ое ребро инцидентно i-ой вершине, |

aij = |

|

|

|

|

0, если j-ое ребро не инцидентно i-ой вершине |

Замечания.

1. В любом столбце матрицы инциденций ровно два единичных элемента.

2. Связь между смежностью и инцидентностью графа может быть выражена следующим утверждением:

Любой элемент aij матрицы смежности равен числу ребер, инцидентных одновременно i-ой и j-ой вершинам.

Изображение графа G=V, E получается путем расположения различных точек на R2 для каждой vV, причем если {v, w} Е, мы проводим линию, соединяющую вершины v и w.

Пример 3.1.

Матрица смежности

дает граф из трех вершин, полностью

соединенных ребрами:

дает граф из трех вершин, полностью

соединенных ребрами:

v1

v2

v3

V={v1, v2, v3},

E={{ v1,v2}, {v2, v3}, {v1, v3}},

|V|=3, |E|=3.

Пример 3.2.

Пусть V={v1, v2, v3, v4, v5}, E={{ v1,v2}, {v1, v5}, {v2, v3}, {v2, v4}, {v3, v5}, {v3, v4}, {v4, v5}}, |V|=5, |E|=7.

Матрица смежности будет: а матрица инцидентности:

|

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

|

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

A= |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

|

В= |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

|

|

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

|

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

Замечание. Графы являются скорее не «геометрическими», а «топологическими» объектами, то есть они больше выражают отношения между вершинами, нежели расположение вершин и ребер в пространстве. Таким образом, граф может быть изображен бесконечным количеством разных, но «эквивалентных» способов. Во избежание неточностей понимания следует стараться не пересекать ребра графа иначе, как в вершинах (следовательно, способ изображения (а) в примере 3.2 менее предпочтителен, чем способ изображения (б)).

Маршрутом длины k из v в w в графе G= V, E называется последовательность ребер вида {v, w1}, {w1, w2}, …, {wk-2, wk-1}, {wk-1, w}, где вторая вершина каждого ребра совпадает с первой вершиной следующего.

Цепь – маршрут, не содержащий повторяющихся ребер.

Простая цепь – цепь, не содержащая повторяющихся вершин.

Если v=w, то маршрут называется замкнутым маршрутом или циклом.

Граф G=V, E называется связным, если каждая пара различных вершин может быть соединена маршрутом.

Обозначим через Lv список вершин, смежных с v (список смежности); Lv определяет «порядок» вершин, выходящих из v.

Множество V={v1, …, vn} вершин вместе с множеством {Lv1, …, Lvn} упорядоченных списков упорядоченных пар вершин называется упорядоченным графом.

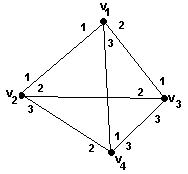

Пример 3.3.

Граф, изображенный на следующем рисунке (в скобках указан порядок следования вершин в списках):

может быть записан как упорядоченный граф следующим образом:

<{v1, v2, v3, v4}, {<<v1, v2>, <v1, v3>, <v1, v4>>,

<<v2, v1>, <v2, v3>, <v3, v4>>, <<v3, v1>, <v3, v2>, <v3, v4>>,

<<v4, v1>, <v4, v2>, <v4, v3>>}>

Любой связный ациклический граф называется деревом.

Корневое дерево – это дерево с выделенной вершиной, называемой корнем.