- •1. Эксплуатационные основы станционных систем

- •1.1. Понятие об автоматических и телемеханических

- •1.2. Станционные объекты управления и контроля

- •1.2.1. Состав объектов управления и контроля

- •1.2.2. Назначение, устройство и классификация

- •1.2.3. Назначение, устройство и классификация

- •1.2.4. Путевые участки и способы их контроля

- •1.3. Зависимости и замыкания, выполняемые в станционных

- •1.4. Виды станционных систем автоматики и телемеханики

- •1.4.1. Структура систем

- •1.4.2. Нецентрализованные системы управления

- •1.4.3. Централизация стрелок и сигналов

- •1.4.4. Устройства механизации и автоматизации

- •2. Основы электрических централизаций

- •2.1. Принципы реализации функциональной структуры

- •2.2. Способы повышения защищенности функциональных

- •2.3. Стрелочные приводы

- •2.4. Схемы управления стрелочными приводами

- •2.4.1. Управляющая цепь

- •2.4.2. Рабочая цепь

- •2.4.3. Контрольная цепь

- •2.4.4. Синтез и анализ схем управления стрелочными

- •2.4.5. Синтез и анализ схем управления стрелочными

- •2.5. Управление светофорами и контроль их состояния

- •2.5.1. Схемное обеспечение режимов работы

- •2.5.2. Реализация зависимостей в сигнальной цепи

- •2.5.3. Особенности построения схемы маневрового

- •2.5.4. Схемы включения и контроля огней светофоров

- •2.6. Построение схем замыкания и размыкания маршрутов

- •2.6.1. Виды маршрутных замыканий

- •2.6.2. Фиксация проследования поезда

- •2.6.3. Способы автоматического размыкания маршрутов

- •2.6.4. Искусственное размыкание маршрутов

- •2.7. Виды релейных централизаций и область их применения

- •3. Релейные централизации с несекционированным

- •3.1. Особенности схемных решений

- •3.2. Схемы управления светофорами

- •3.3. Схема замыкания и размыкания маршрутов

- •4. Релейные централизации с секционированным

- •4.1. Особенности схемных и конструктивных решений

- •4.2. Принцип унификации схем исполнительной группы

- •4.3. Блочное оформление схемных узлов

- •4.4. Схемы начального и конечного реле

- •4.5. Схема контрольно-секционных реле

- •4.6. Схема сигнального реле

- •4.7. Схема группового противоповторного реле

- •4.8. Схема замыкающих реле

- •4.9. Схема маршрутных реле

- •4.10. Схема реле разделки

- •4.11. Схема известителя приближения

- •4.12. Схемы реле искусственных операций

- •5. Маршрутный набор

- •5.1. Классификация и расстановка маршрутных кнопок

- •5.2. Принцип унификации схем маршрутного набора

- •5.3. Назначение и структура взаимодействия

- •5.4. Блочное оформление схемных узлов

- •5.5. Схема кнопочных реле

- •5.6. Схема реле направлений

- •5.7. Схемы противоповторных, вспомогательных конечных

- •5.8. Схема автоматических кнопочных реле

- •5.9. Схема стрелочных управляющих реле

- •5.10. Схема включения реле н и км

- •6. Бесконтактные системы электрических

- •6.1. Предпосылки создания бесконтактных систем

- •6.2. Электронные централизации

- •6.3. Микропроцессорные централизации

- •7. Системы механизации и автоматизации

- •7.1. Эксплуатационные основы сортировочных горок

- •7.2. Горочная автоматическая централизация

- •7.3. Регулирование скорости скатывания

- •7.3.1. Классификация вагонных замедлителей

- •7.3.2. Теоретические основы конструкций зажимающих

- •7.3.3. Устройство и работа зажимающих

- •7.3.4. Системы автоматического регулирования

- •7.4. Система автоматического задания скорости

- •7.5. Микропроцессорный горочный комплекс кгм

7.2. Горочная автоматическая централизация

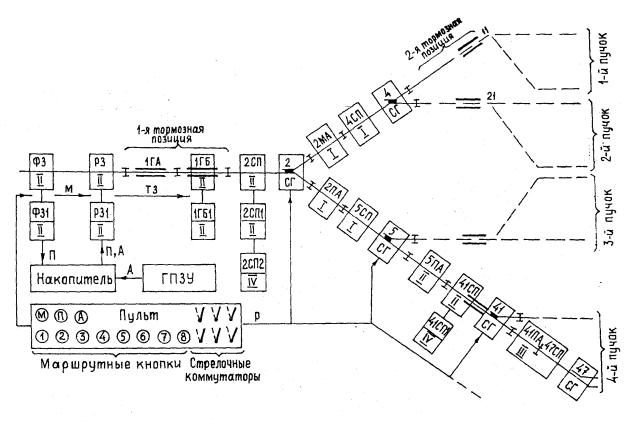

В настоящее время на сортировочных горках широкое распространение получила блочная автоматическая централизация стрелок распределительной зоны, получившая название БГАЦ-ЦНИИ. Ее схемное обеспечение позволяет реализовывать 64 маршрута в расчете на полную горку. Различают следующие режимы работы устройств БГАЦ: ручной (Р), маршрутный (М), программный (П) и автоматический (А) (рис. 7.5).

р ис

7.5

ис

7.5

Перевод стрелок вручную является резервным и производится с помощью стрелочных коммутаторов, имеющихся на аппарате управления. В остальных случаях необходимый режим устанавливается нажатием специальных кнопок М, П и А, которые обеспечивают подключение соответствующих схемных узлов, блоков и шин питания. В режиме М набор маршрута осуществляется с помощью восьми маршрутных кнопок в момент подхода очередного отцепа к головной стрелке. При этом первое нажатие определенной из них воспринимается блоком формирования задания ФЗ1 как символ номера пучка, а второе (по счету) блоком ФЗ как символ номера пути в пучке. После зашифровки маршрутного задания в блоках ФЗ и ФЗ1 оно запоминается в блоках регистрации РЗ и РЗ1.

В режиме П с помощью тех же маршрутных кнопок осуществляется заблаговременное накопление маршрутов в соответствии с расположением номеров отцепов в сортировочном листе. С этой целью зашифрованные маршрутные задания передаются в блоки накопителя (БН) и располагаются там в строгой последовательности друг за другом, начиная с первой (выходной) ступени и кончая последней (входной). В случае свободности блоков РЗ первое задание считывается, вызывая продвижение очередных заданий по блокам БН на одну ступень. В режиме А оператор горки в наборе маршрутов не участвует. Маршрутные задания поступают из горочного программно-задающего устройства (ГПЗУ), в котором содержится вся необходимая информация о составе, подлежащем роспуску.

В системе БГАЦ нельзя осуществить одновременный перевод всех стрелок, входящих в маршрут, и их замыкание, как это имеет место в релейных централизациях. Реализация этих принципов резко сократила бы перерабатывающую способность горки. Поэтому здесь каждый отцеп, скатываясь, сам "продвигает" свое маршрутное задание, воздействуя на блоки трансляции ТЗ. Связующим звеном между отцепами и блоками ТЗ являются укороченные нормально разомкнутые рельсовые цепи. Всего для этих цепей разработано четыре вида блоков: I, II и III типы для хранения и продвижения маршрутных заданий, IV тип для их дешифрации, воздействия на пусковой стрелочный блок и выдачи индикации на табло. Первые три типа различаются между собой только объемом передаваемой информации, имея общими принципы ее запоминания и гашения.

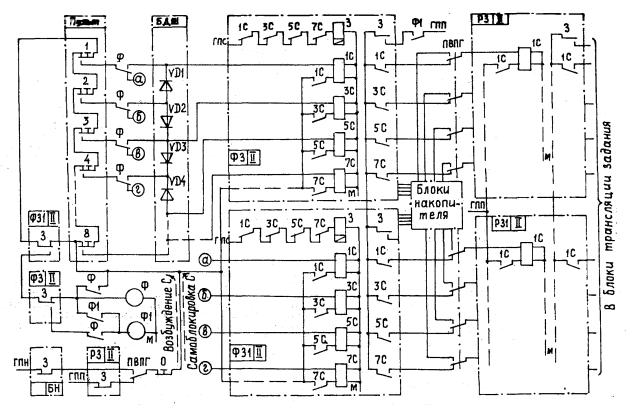

Рассмотрим работу БГАЦ в целом. В

формировании задания участвуют блоки

ФЗ и ФЗ1 типа II, каждый из которых

содержит сортировочные реле 1С, 3С, 5С,

7С и защитное З (рис. 7.6). Сортировочные

реле позволяют получить восемь

комбинаций их активного состояния,

необходимых для шифрации номеров пучков

и путей. При этом шифром нечетного

номера служит возбужденное состояние

одного реле, а четного

двух (например, N 1-1С, N 2-1С, 3С, N 3-3С, N 4-3С,

5С и т.д.). Чтобы обеспечить необходимую

коммутацию сортировочных реле,

подключение кнопок по входам блоков ФЗ

и ФЗ1 осуществляется через диодную

матрицу и регулируется дополнительной

схемой на реле Ф и Ф1, фиксирующих

очередность их использования. Нажатие

кнопки как пучковой, передается в блок

ФЗ1, а как путевой

в блок ФЗ (при условии свободности блоков

от маршрутных заданий, что контролируется

защитным реле). Отпускание кнопки в

первом случае ведет к возбуждению реле

Ф, во втором Ф1.

Для горок, содержащих четыре пучка и

менее, шифрация номера пучка

осуществляется без использования

диодной матрицы (рис. 7.6, а, б, в, г).

Сработав, сортировочные реле самоблокируются

по цепи, содержащей фронтовой контакт

реле З блока РЗ в маршрутном режиме

(![]() )

и блока последней ступени накопления

в программном режиме (ПВПГ). После

возбуждения реле Ф1 маршрутное задание

считывается в блоки РЗ1 и РЗ. Обесточивание

реле З в последнем сбрасывает с цепей

самоблокировки сортировочные реле в

блоках ФЗ1 и ФЗ, а также отключает питание

от схемы формирования. До отпускания

вторично нажатой кнопки задание можно

отменить нажатием кнопки отмены О.

После вступления отцепа на головную

стрелку кратковременно исчезает полюс

ГПП. Сортировочные реле блоков РЗ и РЗ1

приходят в исходное состояние.

)

и блока последней ступени накопления

в программном режиме (ПВПГ). После

возбуждения реле Ф1 маршрутное задание

считывается в блоки РЗ1 и РЗ. Обесточивание

реле З в последнем сбрасывает с цепей

самоблокировки сортировочные реле в

блоках ФЗ1 и ФЗ, а также отключает питание

от схемы формирования. До отпускания

вторично нажатой кнопки задание можно

отменить нажатием кнопки отмены О.

После вступления отцепа на головную

стрелку кратковременно исчезает полюс

ГПП. Сортировочные реле блоков РЗ и РЗ1

приходят в исходное состояние.

р ис

7.6

ис

7.6

р ис

7.7

ис

7.7

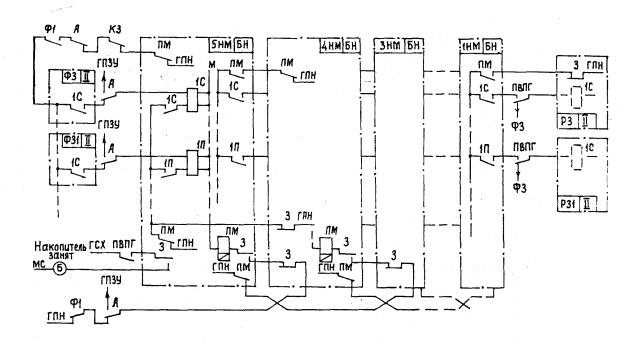

Для восприятия маршрутных заданий в

программном режиме собирается схема

из необходимого количества блоков БН,

каждый из которых представляет одну

ступень накопления (рис. 7.7). В одном

блоке БН содержится по четыре сортировочных

(1С, 3С, 5С, 7С) и пучковых (1П, 2П, 3П, 4П) реле,

а также защитное и передачи маршрутного

задания (ПМ). Возбуждение сортировочных

и пучковых реле входной ступени БН

происходит через контакты соответствующих

реле блоков ФЗ и ФЗ1 при условии

свободности ее от задания (Ф1,

![]() ).

Возбудившись, они самоблокируются по

цепи, разветвляющейся на тыловой контакт

реле ПМ собственного блока и фронтовой

реле З следующего. После обесточивания

защитного реле входной ступени

кратковременно возбуждается ее реле

ПМ, и информация передается в следующий

блок, а в исходном гасится. Аналогично

протекает работа сортировочных и

пучковых реле по всем свободным ступеням

накопителя вплоть до выходной. Когда

будут заняты маршрутными заданиями все

блоки БН, тыловым контактом реле З

входной ступени включается индикатор

"Накопитель занят".

).

Возбудившись, они самоблокируются по

цепи, разветвляющейся на тыловой контакт

реле ПМ собственного блока и фронтовой

реле З следующего. После обесточивания

защитного реле входной ступени

кратковременно возбуждается ее реле

ПМ, и информация передается в следующий

блок, а в исходном гасится. Аналогично

протекает работа сортировочных и

пучковых реле по всем свободным ступеням

накопителя вплоть до выходной. Когда

будут заняты маршрутными заданиями все

блоки БН, тыловым контактом реле З

входной ступени включается индикатор

"Накопитель занят".

р ис

7.8

ис

7.8

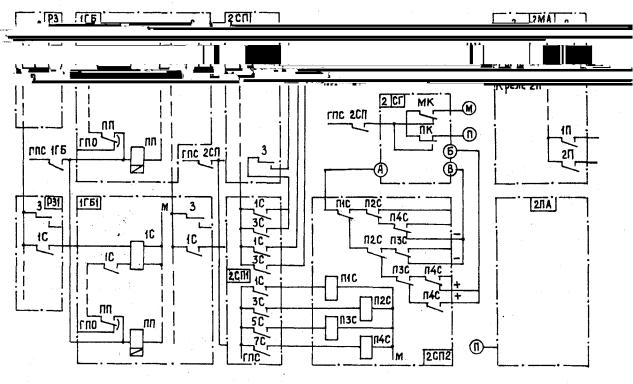

Работа схем трансляции происходит следующим образом (рис. 7.8). Из блоков РЗ задание поступает в блоки ТЗ, предусмотренные для каждого стрелочного и бесстрелочного участка спускной части горки. Прохождение задания по секциям маршрута происходит с задержкой на каждой стрелке вплоть до ее использования отцепом. Рассмотрим это на примере стрелки 2. Информация о номере пучка, поступившая в блок 2СП1, расшифровывается в блоке 2СП2, после чего формируется команда на перевод стрелки в нужное положение. С выходов "+" или "" она поступает на вход Б или В пускового блока СГ. После состоявшегося перевода стрелки подключение блоков ТЗ в плюсовом или минусовом направлении до следующей стрелки (см. рис. 7.8, "П" и "М") происходит с момента возбуждения путевого реле 2СП, т.е. после вступления отцепа на стрелочный участок. Поскольку задание в дальнейшем транслируется только для двух пучков, на последующие секции устанавливаются блоки типа I, содержащие четыре сортировочных и два пучковых реле. На предстрелочный и стрелочный участки последней стрелки в пучке, по которым транслируется минимум информации, устанавливается блок типа III (см. рис. 7.5).

Гашение задания в блоках трансляции происходит по мере использования секций отцепом. При вступлении его на путевой участок срабатывает повторитель путевого реле ПП, контактом которого питание самоблокировочных цепей сортировочных реле переключается от полюса ГПО к полюсу ГПС, и они приходят в исходное состояние.

Дальнейшее свое развитие горочная автоматическая централизация получила в системе ГАЦ-КР, разработанной УО ВНИИЖТа и ГТСС. Главное ее отличие заключается в том, что она осуществляет комплексный контроль за роспуском составов, включающий в себя фиксацию прохода длиннобазных вагонов, выявление нагонов и дробления отцепов, запоминание номера отцепа, фактического количества вагонов в нем, маршрута следования и выдачу результатов контроля оператору.

Основным режимом работы системы является автоматический с получением информации от ГПЗУ-В. При формировании задания шифруются номер пучка, номер пути, количество десятков и количество единиц вагонов в отцепе. После проследования отцепом головной части горки эти сведения вместе с его номером поступают в одну из семи свободных ячеек памяти. В дальнейшем, в отличие от БГАЦ, по блокам ТЗ транслируется не маршрутное задание, объем которого потребовал бы значительного расхода элементов для его шифрации, а номер ячейки памяти, записанный в двоичном коде. По мере проследования отцепа по спускной части горки осуществляется обращение к соответствующей ячейке памяти за сведениями о положении очередной разделительной стрелки в маршруте.

С момента вступления отцепа на последнюю стрелку подключается блок-формирователь фактического маршрута. При его совпадении с заданным подается команда на гашение информации, записанной в ячейке памяти. В случае несоответствия заданного и реализованного маршрутов информация поступает в накопитель печати, режим которой устанавливается оператором горки.