- •1. Эксплуатационные основы станционных систем

- •1.1. Понятие об автоматических и телемеханических

- •1.2. Станционные объекты управления и контроля

- •1.2.1. Состав объектов управления и контроля

- •1.2.2. Назначение, устройство и классификация

- •1.2.3. Назначение, устройство и классификация

- •1.2.4. Путевые участки и способы их контроля

- •1.3. Зависимости и замыкания, выполняемые в станционных

- •1.4. Виды станционных систем автоматики и телемеханики

- •1.4.1. Структура систем

- •1.4.2. Нецентрализованные системы управления

- •1.4.3. Централизация стрелок и сигналов

- •1.4.4. Устройства механизации и автоматизации

- •2. Основы электрических централизаций

- •2.1. Принципы реализации функциональной структуры

- •2.2. Способы повышения защищенности функциональных

- •2.3. Стрелочные приводы

- •2.4. Схемы управления стрелочными приводами

- •2.4.1. Управляющая цепь

- •2.4.2. Рабочая цепь

- •2.4.3. Контрольная цепь

- •2.4.4. Синтез и анализ схем управления стрелочными

- •2.4.5. Синтез и анализ схем управления стрелочными

- •2.5. Управление светофорами и контроль их состояния

- •2.5.1. Схемное обеспечение режимов работы

- •2.5.2. Реализация зависимостей в сигнальной цепи

- •2.5.3. Особенности построения схемы маневрового

- •2.5.4. Схемы включения и контроля огней светофоров

- •2.6. Построение схем замыкания и размыкания маршрутов

- •2.6.1. Виды маршрутных замыканий

- •2.6.2. Фиксация проследования поезда

- •2.6.3. Способы автоматического размыкания маршрутов

- •2.6.4. Искусственное размыкание маршрутов

- •2.7. Виды релейных централизаций и область их применения

- •3. Релейные централизации с несекционированным

- •3.1. Особенности схемных решений

- •3.2. Схемы управления светофорами

- •3.3. Схема замыкания и размыкания маршрутов

- •4. Релейные централизации с секционированным

- •4.1. Особенности схемных и конструктивных решений

- •4.2. Принцип унификации схем исполнительной группы

- •4.3. Блочное оформление схемных узлов

- •4.4. Схемы начального и конечного реле

- •4.5. Схема контрольно-секционных реле

- •4.6. Схема сигнального реле

- •4.7. Схема группового противоповторного реле

- •4.8. Схема замыкающих реле

- •4.9. Схема маршрутных реле

- •4.10. Схема реле разделки

- •4.11. Схема известителя приближения

- •4.12. Схемы реле искусственных операций

- •5. Маршрутный набор

- •5.1. Классификация и расстановка маршрутных кнопок

- •5.2. Принцип унификации схем маршрутного набора

- •5.3. Назначение и структура взаимодействия

- •5.4. Блочное оформление схемных узлов

- •5.5. Схема кнопочных реле

- •5.6. Схема реле направлений

- •5.7. Схемы противоповторных, вспомогательных конечных

- •5.8. Схема автоматических кнопочных реле

- •5.9. Схема стрелочных управляющих реле

- •5.10. Схема включения реле н и км

- •6. Бесконтактные системы электрических

- •6.1. Предпосылки создания бесконтактных систем

- •6.2. Электронные централизации

- •6.3. Микропроцессорные централизации

- •7. Системы механизации и автоматизации

- •7.1. Эксплуатационные основы сортировочных горок

- •7.2. Горочная автоматическая централизация

- •7.3. Регулирование скорости скатывания

- •7.3.1. Классификация вагонных замедлителей

- •7.3.2. Теоретические основы конструкций зажимающих

- •7.3.3. Устройство и работа зажимающих

- •7.3.4. Системы автоматического регулирования

- •7.4. Система автоматического задания скорости

- •7.5. Микропроцессорный горочный комплекс кгм

5.10. Схема включения реле н и км

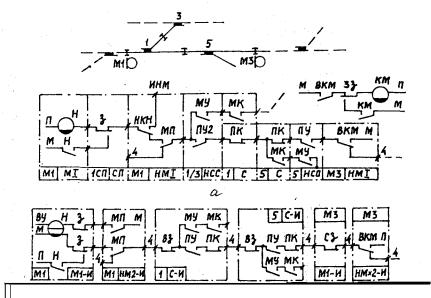

Схема реле Н во всех унифицированных системах занимает в маршрутном наборе четвертую цепь межблочных соединений (рис. 5.16). Выделение нужной части ее при задании маршрута осуществляется со стороны начала контактом противоповторного реле с проверкой отсутствия замыкания первой секции за сигналом, со стороны конца контактом вспомогательного конечного реле. Между этими контактами заключается так называемая схема соответствия, в которой проверяется исполнение команд на перевод стрелок (ПУ ПК, МУ МК).

В системах УЭЦ-М и ЭЦ-И в схему дополнительно вводится контакт реле ВЗ, тем самым исключается преждевременная работа исполнительной группы до установки охранных стрелок в требуемое положение или освобождения негабаритных участков.

Кроме того, в ЭЦ-И в конце схемы содержится фронтовой контакт замыкающего реле СЗ блоков М1-И, М2-И, УП-И или исключающего реле И блока ВДП-И. Это не позволяет преждевременно возбудиться реле Н в накопленном маршруте. Сработав, реле Н самоблокируется и возвращается в исходное состояние после размыкания первой секции в маршруте.

В случаях, когда схема соответствия не собирается, предусматривается режим вспомогательного управления. Предварительно, если это требуется, стрелки ставятся в надлежащее положение с помощью стрелочных коммутаторов. После этого нажимаются групповая кнопка ВУК и с удержанием ее начальная и конечная (в ЭЦ-И прежде обычным порядком задается маршрут, а затем нажимаются кнопки ВУК и начальная). В результате работают все необходимые реле маршрутного набора и специальная схема, формирующая вспомогательную шину управления: одну из серии ИН, ИЧ, ИНМ, ИЧМ в БМРЦ и общую для всех сигнальных блоков ВУ в УЭЦ-М и ЭЦ-И. Появление ее в блоке с активным состоянием начального узла ведет к срабатыванию реле Н в обход схемы соответствия. Кнопка ВУК отпускается.

Р ис.

5.16. Схема начальных реле: а

БМРЦ; б ЭЦ-И

ис.

5.16. Схема начальных реле: а

БМРЦ; б ЭЦ-И

Конечное маневровое реле исполнительной группы КМ включается вспомогательным реле набора ВКМ с проверкой свободности от замыкания последней секции в маршруте. Сработав, оно самоблокируется и после размыкания секции возвращается в исходное состояние.

6. Бесконтактные системы электрических

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЙ

6.1. Предпосылки создания бесконтактных систем

Развитие железнодорожного транспорта в целом, направленное на повышение качества обслуживания клиентуры и конкурентоспособности, порождает два движущих момента, влияющих на технику ЭЦ:

расширение объектов управления и контроля (к традиционным стрелка, сигнал, путевой участок добавляются переключатели тока в контактной сети, разъединители ВВЛ, автошлагбаумы станционных переездов, устройства обнаружения волочащихся грузов, тормозные упоры);

расширение функциональных задач (помимо прокладки маршрутов и достижения взаимозамыканий между стрелками и сигналами обеспечивается местное управление стрелками, ограждение составов на путях, включение АЛСН, переездной сигнализации, оповещение монтеров пути, накопление маршрутов и их автоматическая установка).

Длительное время решение возникающих задач осуществлялось на базе БМРЦ. Обладая определенными преимуществами, она завоевала огромную популярность, получила широкое распространение и служила ориентиром в вопросах применения практически на всех видах станций. Однако постоянное внесение поправок привело к высокому содержанию индивидуальных схем, снижению доли блочности, многообразию приборов по типам и срокам службы. Создание нового поколения релейных централизаций УЭЦ-М и ЭЦ-И явилось логическим завершением многолетних усилий по модернизации устройств и поиску конструктивного оформления вновь разработанных схемных узлов.

Помимо объективных причин существует еще и субъективный фактор, требующий совершенствования систем ЭЦ. Он связан с логичностью действия оператора на пульте управления. Анализ труда ДСП показывает, что в условиях переработки широкого потока информации и принятия многочисленных решений во второй половине дежурства наблюдается наибольшее количество сорванных пломб, что свидетельствует о неправильности действий на аппарате, вызванных умственной усталостью. Кроме того, прокладывание маршрута (15% рабочего времени) выключает ДСП из сферы оперативной работы и из командира производства делает его простым исполнителем. Отсюда следует, что для облегчения труда ДСП система ЭЦ должна допускать программное задание маршрутов. Попытка в нашей стране создать такую систему на релейной основе (АМРЦ-ЦНИИ) не нашла реального воплощения.

Можно констатировать, что дальнейшее совершенствование ЭЦ только релейными средствами неизбежно порождает громоздкость устройств (уже сейчас расход реле доходит до 90 штук на стрелку), увеличивает время обработки информации, количество межблочных обвязок (до 180 соединительных линий в ЭЦ-И), снижает надежность системы, ведет в отрыву от современной элементной базы, в качестве которой повсеместно применяется микроэлектроника. В условиях создания единой автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом это еще и создает трудности в сопряжении ЭЦ с АСУЖТ.

Таким образом, дальнейший прогресс ЭЦ немыслим без разработки бесконтактных систем, в первую очередь с использованием вычислительной техники. Они лишены недостатков, присущих релейным ЭЦ, и позволяют получить характеристики, практически недостижимые в релейных системах. К таковым относятся:

расширение диапазона функций;

наличие универсального комплекса средств, отличающихся реализацией более сложного алгоритма управления движением поездов;

снижение нагрузки на оператора с одновременным повышением надежности и безопасности его работы;

сокращение затрат на разработку и строительство постов, эксплуатационных расходов и амортизационных отчислений;

экономия материалов и энергии.

В настоящее время в России и за рубежом проводятся широкие исследования по разработке и внедрению в эксплуатацию ЭЦ с использованием микроэлектроники и вычислительной техники.