- •1. Эксплуатационные основы станционных систем

- •1.1. Понятие об автоматических и телемеханических

- •1.2. Станционные объекты управления и контроля

- •1.2.1. Состав объектов управления и контроля

- •1.2.2. Назначение, устройство и классификация

- •1.2.3. Назначение, устройство и классификация

- •1.2.4. Путевые участки и способы их контроля

- •1.3. Зависимости и замыкания, выполняемые в станционных

- •1.4. Виды станционных систем автоматики и телемеханики

- •1.4.1. Структура систем

- •1.4.2. Нецентрализованные системы управления

- •1.4.3. Централизация стрелок и сигналов

- •1.4.4. Устройства механизации и автоматизации

- •2. Основы электрических централизаций

- •2.1. Принципы реализации функциональной структуры

- •2.2. Способы повышения защищенности функциональных

- •2.3. Стрелочные приводы

- •2.4. Схемы управления стрелочными приводами

- •2.4.1. Управляющая цепь

- •2.4.2. Рабочая цепь

- •2.4.3. Контрольная цепь

- •2.4.4. Синтез и анализ схем управления стрелочными

- •2.4.5. Синтез и анализ схем управления стрелочными

- •2.5. Управление светофорами и контроль их состояния

- •2.5.1. Схемное обеспечение режимов работы

- •2.5.2. Реализация зависимостей в сигнальной цепи

- •2.5.3. Особенности построения схемы маневрового

- •2.5.4. Схемы включения и контроля огней светофоров

- •2.6. Построение схем замыкания и размыкания маршрутов

- •2.6.1. Виды маршрутных замыканий

- •2.6.2. Фиксация проследования поезда

- •2.6.3. Способы автоматического размыкания маршрутов

- •2.6.4. Искусственное размыкание маршрутов

- •2.7. Виды релейных централизаций и область их применения

- •3. Релейные централизации с несекционированным

- •3.1. Особенности схемных решений

- •3.2. Схемы управления светофорами

- •3.3. Схема замыкания и размыкания маршрутов

- •4. Релейные централизации с секционированным

- •4.1. Особенности схемных и конструктивных решений

- •4.2. Принцип унификации схем исполнительной группы

- •4.3. Блочное оформление схемных узлов

- •4.4. Схемы начального и конечного реле

- •4.5. Схема контрольно-секционных реле

- •4.6. Схема сигнального реле

- •4.7. Схема группового противоповторного реле

- •4.8. Схема замыкающих реле

- •4.9. Схема маршрутных реле

- •4.10. Схема реле разделки

- •4.11. Схема известителя приближения

- •4.12. Схемы реле искусственных операций

- •5. Маршрутный набор

- •5.1. Классификация и расстановка маршрутных кнопок

- •5.2. Принцип унификации схем маршрутного набора

- •5.3. Назначение и структура взаимодействия

- •5.4. Блочное оформление схемных узлов

- •5.5. Схема кнопочных реле

- •5.6. Схема реле направлений

- •5.7. Схемы противоповторных, вспомогательных конечных

- •5.8. Схема автоматических кнопочных реле

- •5.9. Схема стрелочных управляющих реле

- •5.10. Схема включения реле н и км

- •6. Бесконтактные системы электрических

- •6.1. Предпосылки создания бесконтактных систем

- •6.2. Электронные централизации

- •6.3. Микропроцессорные централизации

- •7. Системы механизации и автоматизации

- •7.1. Эксплуатационные основы сортировочных горок

- •7.2. Горочная автоматическая централизация

- •7.3. Регулирование скорости скатывания

- •7.3.1. Классификация вагонных замедлителей

- •7.3.2. Теоретические основы конструкций зажимающих

- •7.3.3. Устройство и работа зажимающих

- •7.3.4. Системы автоматического регулирования

- •7.4. Система автоматического задания скорости

- •7.5. Микропроцессорный горочный комплекс кгм

1.3. Зависимости и замыкания, выполняемые в станционных

системах автоматики и телемеханики

Передвижения в пределах станции, производимые по разрешающему показанию сигнала с автоматической проверкой условий по безопасности движения, называются маршрутизированными. Маршрутизация необходимых поездных и маневровых передвижений определяется на основании специализации путей и технологического процесса работы станции. В общем случае требования к безопасности движения поездов сводятся к следующему:

1) при неустановленном маршруте стрелки должны быть свободны для перевода, а сигнальные приборы находиться в заграждающем положении;

2) открытие сигнала возможно только после перевода стрелок по маршруту, при свободном пути следования и запрещающих показаниях сигналов враждебных маршрутов;

3) при открытом сигнале должна быть исключена возможность перевода стрелки, входящей в маршрут, освобождение ее для перевода должно происходить только после фактического проследования по ней поезда или в результате отмены маршрута.

Таким образом, объекты управления и контроля при задании маршрутов ставятся в определенные зависимости друг от друга. Они выявляются в каждом конкретном случае при проектировании станционных устройств автоматики и телемеханики и приводятся в таблице зависимостей.

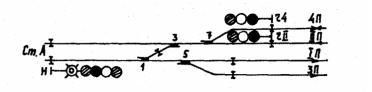

Пример заполнения такой таблицы показан на рис.1.11, где представлена нечетная горловина станции, расположенной на двухпутном участке. Главные пути ее IП, IIП и боковой 3П специализированы для поездных передвижений в одном направлении, боковой 4П обезличен, т.е. допускает поездные передвижения как в четном, так и в нечетном направлениях. Для маневровых передвижений специализация путей не указывается, так как заезд на них допускается с любой стороны станции.

Направ-ление |

Номер марш- |

Наимено-вание |

По све- тофору |

Показание светофора |

Стрелки |

Маршруты |

|||||||

движения |

рута |

маршрута |

|

|

1/3 |

5 |

7 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

1 |

На путь IП |

Н |

|

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

Прием |

2 |

На путь 3П |

Н |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

На путь 4П |

Н |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отправ- |

4 |

С пути IIП |

ч II |

|

+ |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

ление |

5 |

С пути 4П |

ч 4 |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1.11. Однониточный план станции и пример заполнения

таблицы зависимостей

В графе "Направление" отмечается категория рассматриваемых маршрутов (прием, отправление, вариант, сквозной пропуск, маневры), а в графе "Наименование маршрутов" приводится их перечень (маршруты вариантные, сквозного пропуска и маневровые в примере не рассматриваются). При этом под маршрутом подразумевается путь следования от светофора, по которому предполагается движение, до первого попутного независимо от его сигнального показания. Если попутный светофор открыт, то дальнейшее продвижение осуществляется с использованием уже второго маршрута. Таким образом, одно передвижение может содержать несколько маршрутов. Особенно это относится к протяженным маневровым передвижениям. В тех случаях, когда первый попутный светофор не определяется, маршрут заканчивается на участке за последним встречным светофором (с пути, из тупика, на границе станции и т.п.). При этом необязательно все путевые участки маршрута используются составом в маневрах, предполагающих возвратное движение.

В графах "По светофору", "Показание светофора" и "Стрелки" указываются соответственно литеры светофоров, сигнальные знаки, по которым осуществляется движение, и положение стрелок, участвующих в маршруте. В разделе "Маршруты" точками отмечаются устанавливаемые, а крестиками враждебные маршруты. К категории последних относятся имеющие хотя бы одну общую стрелку или общий бесстрелочный путевой участок, встречные поездные, а также приема и маневров на один и тот же путь с разных концов станции, встречные маневровые на бесстрелочный участок в горловине, попутные разных родов и другие, враждебность которых определяется конкретными условиями (наличие негабаритных участков, местное управление стрелками и т.п.).

На основании таблицы зависимостей при составлении функциональных цепей (схем) проектируемой системы автоматики и телемеханики в них вводятся замыкания, т.е. исключение положений, несовместимых по условиям безопасности движения поездов. Так, сигнальная цепь должна быть построена таким образом, чтобы исключалось открытие сигнала, если стрелки установлены не по маршруту или отсутствует контроль их положения; заняты путевые участки, входящие в маршрут; сигналы враждебных маршрутов не находятся в заграждающем положении. Цепь управления стрелкой не должна допускать ее перевода, если открыт сигнал по маршруту, в который она входит, или если на ней находится подвижная единица.

Различают механический, электромеханический и электрический (релейный) способы осуществления замыканий.

В ряде случаев названия станционных систем автоматики и телемеханики вытекают из способа замыкания, примененного в них (например, механическая централизация, механоэлектрическая, релейная и т.д.).