- •Методы исследования природных объектов

- •1.4. Космические методы……………………………………….. 32

- •1.4.1. Космическая фотографическая съемка…………….. 34

- •1.4.8. Методы дешифрирования……………………………… 44

- •Введение

- •Окружающая среда (условия)

- •1. Дистанционные методы исследования природных объектов

- •1.1. Аэростатная съемка

- •1.2. Аэросъемка

- •1.2.1. Природные условия аэросъемки

- •Природные факторы, определяющие условия аэросъемки

- •1.2.2. Виды аэросъемок и аэросъемочные материалы

- •1.2.3. Первичные летно-съемочные материалы

- •1.2.4. Средства и материалы аэросъемок

- •1.2.5. Технические средства визуально-инструментального дешифрирования

- •1.2.6. Дешифровочные признаки

- •1.2.7. Основные этапы детального дешифрирования

- •1.3. Аэрогеофизические методы

- •1.3.1. Радиолокационная (радарная) аэросъёмка

- •Методы исследования природных объектов

- •1.3.2. Тепловизионный дистанционный диагностический метод

- •1.3.3. Тепловая инфракрасная съемка

- •1.4. Космические методы

- •1.4.1. Космическая фотографическая съемка

- •1.4.2. Телевизионная космическая съемка

- •1.4.3. Сканерная съемка

- •1.4.4. Инфракрасная съемка

- •1.4.5. Радиолокационная съемка

- •1.4.6. Лазерная (лидарная) съемка

- •1.4.7. Виды материалов космических съемок по уровням генерализации

- •1.4.8. Методы дешифрирования

- •1.5. Области применения аэрокосмических методов.

- •2. Наземные геофизические методы

- •2.1. Общие принципы геофизических методов

- •2.2. Классификация геофизических методов

- •2.3. Геофизические исследования скважин

- •2.4. Приповерхностная электрометрия болот

- •2.5. Метод звуковой геолокации

- •2.5.1. Звуколокационная аппаратура

- •2.5.2. Дешифровочные признаки

- •Песок суглинок, глина а б в

- •Ил на песке сапропель

- •2.5.3. Палеоструктурный анализ озерных впадин по материалам звуковой геолокации

- •3. Геохимические методы

- •3.1. Ореолы рассеяния

- •Ореол рассеяния

- •3.2. Краткая характеристика геохимических методов

- •Рудные тела

- •Молекулы

- •4. Биолокационный метод

- •4.1. Средства биолокационного эффекта

- •4.2. Методика работ с биолокационными рамками

- •4.3. Поиск и выявление геопатогенных зон

- •5. Методы геохронологии

- •5.1. Относительный возраст горных пород и методы его определения

- •5.2. Статистические палеонтологические методы

- •5.3. Эволюционные палеонтологические методы

- •5.4. Относительный возраст магматических и метаморфических горных пород

- •5.5. Абсолютный возраст горных пород и методы его определения

- •6. Геотехнические методы

- •6.1. Бурение скважин

- •6.2. Понятие о буровой скважине и ее элементах.

- •6.3. Сущность и схема процесса бурения скважин

- •6.4. Бурение скважин на море

- •6.5. Область применения буровых работ

- •6.6. Механическое зондирование и опробование залежного слоя болот

- •7. Геоботанический метод

- •8. Метод геокартирования

- •Методы изучения земных недр

- •8.1. Типы и виды геологических карт

- •9. Палеоботанический метод изучения болот

- •9.1. Ботанический анализ торфяных отложений

- •Принцип образования торфяной залежи

- •9.2. Методика проведения ботанического анализа

- •Библиографический список

- •4. Гост 28245-89 Торф. Методы определения ботанического состава и степени разложения

- •Библиографический список

- •170026, Г.Тверь, наб. Афанасия Никитина, 22

1.2.7. Основные этапы детального дешифрирования

Детальное дешифрирование проводится в три этапа – предварительный (предполевой), полевой и окончательная камеральная обработка материалов.

Предполевой этап. Укомплектование исполнителей техническими средствами, топокартами и аэрокосмоматериалами. К ним относится сбор опубликованных и фондовых материалов по району работ – как текстовых, так и графических. Выполняется дешифрирование снимков с использованием фотосхемы, на которой проводится структурное и геологическое дешифрирование. Второй комплект снимков является контрольным. Результаты дешифрирования со снимков переносятся на прозрачную основу в масштабе фотосхемы (т.е. не изменяя масштаба снимка). Параллельно с проведением дешифрирования используется графический фондовый материал, который трансформируется в масштаб фотосхемы на прозрачную основу.

Полевой этап. В процессе предполевого дешифрирования возникают вопросы, решить которые в камеральный период не представляется возможным. Все они могут быть решены только при непосредственном наблюдении объекта, т.е. в полевых условиях. В комплекс полевых исследований входят и аэровизуальные наблюдения (с самолета или вертолета), которые условно можно подразделить на региональные и детальные. Региональные наблюдения проводятся с высоты 0,5 км-1-2 км. Они позволяют в короткий срок ознакомится с исследуемой территорией и получить представления о особенностях района. В этом случае они выполняют роль рекогносцировочных работ. Детальные аэровизуальные наблюдения выполняют, в основном, те же функции, что и региональные, но в более детальном масштабе. Высота облета обычно 200-300 м. Время проведения аэровизуальных наблюдений в начале или конце полевого сезона. Составляются пешие полевые маршруты. Во время маршрутов легко уточняются на местности индикаторы, выявленные при предполевом этапе. Результаты маршрутных исследований записываются в полевой журнал и по окончании маршрута наносятся на отдешифрированные ранее снимки.

Окончательная камеральная обработка результатов дешифрирования – в этот этап вносятся окончательные коррективы в результаты дешифрирования, схемы и карты приводятся в отчетный масштаб, проводится окончательная увязка геологических и аэрофотогеологических результатов.

1.3. Аэрогеофизические методы

1.3.1. Радиолокационная (радарная) аэросъёмка

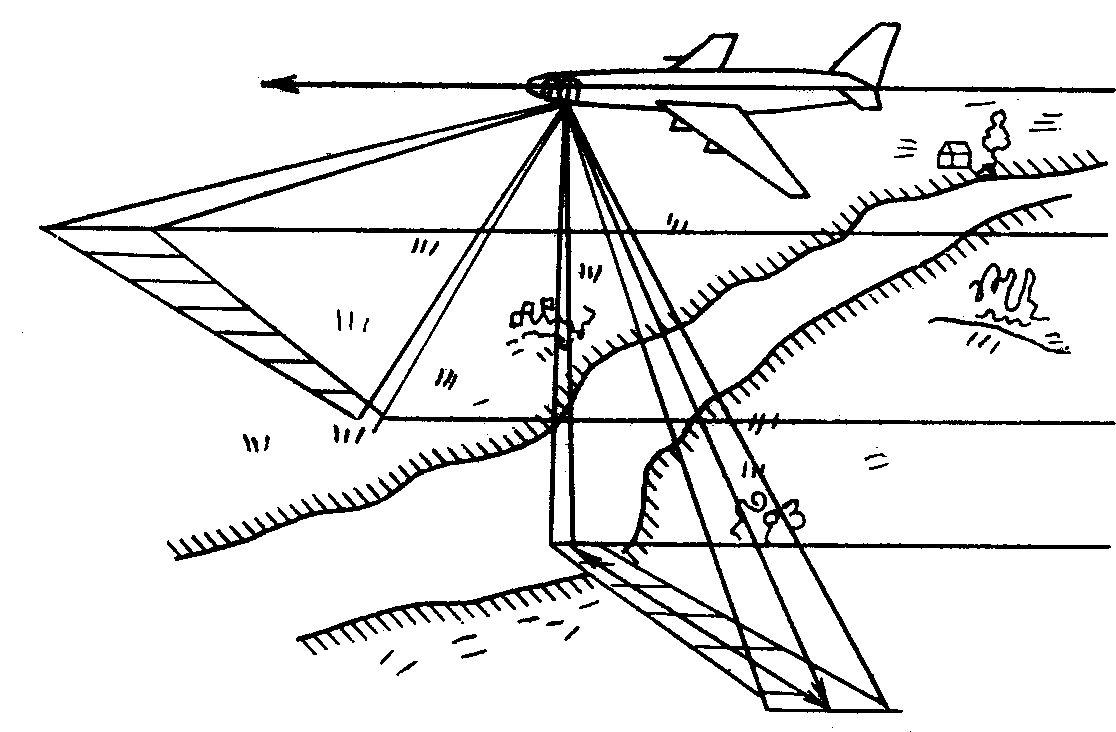

Относится к числу активных и предназначена для регистрации отражённых наземными объектами электромагнитных волн радиодиапазона (от нескольких мм до нескольких м), источником излучения и приёмником которых служит установленная на носителе радиолокационная система (рис. 1.11). Наибольшее применение находит радиолокационная станция бокового обзора, работающая в интервале волн 1–3 см. Сканирование ведётся с помощью особого антенного устройства и обеспечивает получение изображения местности в виде двух широких полос, параллельных линии полёта.

Рис.

1.11. Схема выполнения радарной съемки

[25].

Преобладающие

масштабы радиолокационных аэроснимков:

1 : 60 000 – 1: 400 000. Наибольшее разрешение

деталей на местности 3 – 5 м. Характер

воспроизведения на этих аэроснимках

наземных объектов определяется и

различной интенсивностью отражения

ими радиоволн,

которая в свою очередь зависит от свойств

и

формы объектов, крутизны и направления

склонов рельефа. Изменяя, с учётом этих

особенностей, основные параметры станций

(длину волн, частоту и форму импульсов),

добиваются требующегося разделения на

аэроснимках изображений изучаемых

объектов. Радиолокационная Фотоэлектронная

аэросъёмка может выполняться вне

зависимости от времени суток и состояния

атмосферы, т. е. является всепогодной.

Благодаря способности

радиоволн проникать на десятки см в

земную поверхность

основная сфера её применения –

геологическая разведка

и изучение льдов (рис. 1.12). О