Распределение по энергии

Наконец,

используя соотношения

![]() и

и

![]() ,

мы получаем распределение по кинетической

энергии:

,

мы получаем распределение по кинетической

энергии:

Обычно, более интересно распределение по абсолютному значению, а не по проекциям скоростей молекул. Модуль скорости, v определяется как:

![]()

поэтому

модуль скорости всегда будет больше

или равен нулю. Так как все

![]() распределены

нормально,

то

распределены

нормально,

то

![]() будет

иметь хи-квадрат

распределение

с тремя степенями свободы. Если

будет

иметь хи-квадрат

распределение

с тремя степенями свободы. Если

![]() —

функция

плотности вероятности

для модуля скорости, то:

—

функция

плотности вероятности

для модуля скорости, то:

![]() ,

,

где

![]()

таким образом, функция плотности вероятности для модуля скорости равна

20.

Термодинамика – это наука о тепловых явлениях. В противоположность молекулярно-кинетической теории, которая делает выводы на основе представлений о молекулярном строении вещества, термодинамика исходит из наиболее общих закономерностей тепловых процессов и свойств макроскопических систем. Выводы термодинамики опираются на совокупность опытных фактов и не зависят от наших знаний о внутреннем устройстве вещества, хотя в целом ряде случаев термодинамика использует молекулярно-кинетические модели для иллюстрации своих выводов.

Термодинамика рассматривает изолированные системы тел, находящиеся в состоянии термодинамического равновесия. Это означает, что в таких системах прекратились все наблюдаемые макроскопические процессы. Важным свойством термодинамически равновесной системы является выравнивание температуры всех ее частей. Если термодинамическая система была подвержена внешнему воздействию, то в конечном итоге она перейдет в другое равновесное состояние. Такой переход называется термодинамическим процессом. Если процесс протекает достаточно медленно (в пределе бесконечно медленно), то система в каждый момент времени оказывается близкой к равновесному состоянию. Процессы, состоящие из последовательности равновесных состояний, называются квазистатическими. Одним из важнейших понятий термодинамики является внутренняя энергия тела.

Все макроскопические тела обладают энергией, заключенной внутри самих тел. С точки зрения молекулярно-кинетической теории внутренняя энергия вещества складывается из кинетической энергии всех атомов и молекул и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом. В частности, внутренняя энергия идеального газа равна сумме кинетических энергий всех частиц газа, находящихся в непрерывном и беспорядочном тепловом движении. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры и не зависит от объема (закон Джоуля). Молекулярно-кинетическая теория приводит к следующему выражению для внутренней энергии одного моля идеального одноатомного газа (гелий, неон и др.), молекулы которого совершают только поступательное движение:

|

Поскольку потенциальная энергия взаимодействия молекул зависит от расстояния между ними, в общем случае внутренняя энергия U тела зависит наряду с температурой T также и от объема V:

U = U(T, V). |

Таким образом, внутренняя энергия U тела однозначно определяется макроскопическими параметрами, характеризующими состояние тела. Она не зависит от того, каким путем было реализовано данное состояние. Принято говорить, что внутренняя энергия является функцией состояния. Внутренняя энергия тела может изменяться, если действующие на него внешние силы совершают работу (положительную или отрицательную).

Например, если газ подвергается сжатию в цилиндре под поршнем, то внешние силы совершают над газом некоторую положительную работу A'. В то же время силы давления, действующие со стороны газа на поршень, совершают работу A = –A'. Если объем газа изменился на малую величину ΔV, то газ совершает работу pSΔx = pΔV, где p – давление газа, S – площадь поршня, Δx – его перемещение (рис. 3.8.1). При расширении работа, совершаемая газом, положительна, при сжатии – отрицательна. В общем случае при переходе из некоторого начального состояния (1) в конечное состояние (2) работа газа выражается формулой:

|

или в пределе при ΔVi → 0:

|

|

|

Работа численно равна площади под графиком процесса на диаграмме (p, V). Величина работы зависит от того, каким путем совершался переход из начального состояния в конечное. На рис. 3.8.2 изображены три различных процесса, переводящих газ из состояния (1) в состояние (2). Во всех трех случаях газ совершает различную работу.

|

|

Процессы, изображенные на рис. 3.8.2, можно провести и в обратном направлении; тогда работа A просто изменит знак на противоположный. Процессы такого рода, которые можно проводить в обоих направлениях, называются обратимыми (см. §3.12). В отличие от газа, жидкости и твердые тела мало изменяют свой объем, так что во многих случаях работой, совершаемой при расширении или сжатии, можно пренебречь. Однако, внутренняя энергия жидких и твердых тел также может изменяться в результате совершения работы. При механической обработке деталей (например, при сверлении) они нагреваются.

Это означает, что изменяется их внутренняя энергия. Другим примером может служить опыт Джоуля (1843 г.) по определению механического эквивалента теплоты (рис. 3.8.3). При вращении вертушки, погруженной в жидкость, внешние силы совершают положительную работу (A' > 0); при этом жидкость из-за наличия сил внутреннего трения нагревается, то есть увеличивается ее внутренняя энергия. В этих двух примерах процессы не могут быть проведены в противоположном направлении. Такие процессы называются необратимыми.

Внутренняя энергия тела может изменяться не только в результате совершаемой работы, но и вследствие теплообмена. При тепловом контакте тел внутренняя энергия одного из них может увеличиваться, а внутренняя энергия другого – уменьшаться. В этом случае говорят о тепловом потоке от одного тела к другому.

Количеством теплоты Q, полученной телом, называют изменение внутренней энергии тела в результате теплообмена. Передача энергии от одного тела другому в форме тепла может происходить только при наличии разности температур между ними.

Тепловой поток всегда направлен от горячего тела к холодному. Количество теплоты Q является энергетической величиной. В СИ количество теплоты измеряется в единицах механической работы – джоулях (Дж).

21.

На рис. 3.9.1 условно изображены энергетические потоки между выделенной термодинамической системой и окружающими телами. Величина Q > 0, если тепловой поток направлен в сторону термодинамической системы. Величина A > 0, если система совершает положительную работу над окружающими телами.

|

|

Если система обменивается теплом с окружающими телами и совершает работу (положительную или отрицательную), то изменяется состояние системы, то есть изменяются ее макроскопические параметры (температура, давление, объем). Так как внутренняя энергия U однозначно определяется макроскопическими параметрами, характеризующими состояние системы, то отсюда следует, что процессы теплообмена и совершения работы сопровождаются изменением ΔU внутренней энергии системы.

Первый закон термодинамики является обобщением закона сохранения и превращения энергии для термодинамической системы. Он формулируется следующим образом: Изменение ΔU внутренней энергии неизолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты Q, переданной системе, и работой A, совершенной системой над внешними телами.

|

Соотношение, выражающее первый закон термодинамики, часто записывают в другой форме:

|

Количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами. Первый закон термодинамики является обобщением опытных фактов. Согласно этому закону, энергия не может быть создана или уничтожена; она передается от одной системы к другой и превращается из одной формы в другую. Важным следствием первого закона термодинамики является утверждение о невозможности создания машины, способной совершать полезную работу без потребления энергии извне и без каких-либо изменений внутри самой машины. Такая гипотетическая машина получила название вечного двигателя (perpetuum mobile) первого рода. Многочисленные попытки создать такую машину неизменно заканчивались провалом. Любая машина может совершать положительную работу A над внешними телами только за счет получения некоторого количества теплоты Q от окружающих тел или уменьшения ΔU своей внутренней энергии. Применим первый закон термодинамики к изопроцессам в газах.

В изохорном процессе (V = const) газ работы не совершает, A = 0. Следовательно,

Q = ΔU = U(T2) – U(T1).

Здесь U(T1) и U(T2) – внутренние энергии газа в начальном и конечном состояниях. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры (закон Джоуля). При изохорном нагревании тепло поглощается газом (Q > 0), и его внутренняя энергия увеличивается. При охлаждении тепло отдается внешним телам (Q < 0).

В изобарном процессе (p = const) работа, совершаемая газом, выражается соотношением

A = p(V2 – V1) = pΔV.

Первый закон термодинамики для изобарного процесса дает:

Q = U(T2) – U(T1) + p(V2 – V1) = ΔU + pΔV.

При изобарном расширении Q > 0 – тепло поглощается газом, и газ совершает положительную работу. При изобарном сжатии Q < 0 – тепло отдается внешним телам. В этом случае A < 0. Температура газа при изобарном сжатии уменьшается, T2 < T1; внутренняя энергия убывает, ΔU < 0.

В изотермическом процессе температура газа не изменяется, следовательно, не изменяется и внутренняя энергия газа, ΔU = 0. Первый закон термодинамики для изотермического процесса выражается соотношением

|

Количество теплоты Q, полученной газом в процессе изотермического расширения, превращается в работу над внешними телами. При изотермическом сжатии работа внешних сил, произведенная над газом, превращается в тепло, которое передается окружающим телам. Наряду с изохорным, изобарным и изотермическим процессами в термодинамике часто рассматриваются процессы, протекающие в отсутствие теплообмена с окружающими телами. Сосуды с теплонепроницаемыми стенками называются адиабатическими оболочками, а процессы расширения или сжатия газа в таких сосудах называются адиабатическими. В адиабатическом процессе Q = 0; поэтому первый закон термодинамики принимает вид

|

то есть газ совершает работу за счет убыли его внутренней энергии. На плоскости (p, V) процесс адиабатического расширения (или сжатия) газа изображается кривой, которая называется адиабатой. При адиабатическом расширении газ совершает положительную работу (A > 0); поэтому его внутренняя энергия уменьшается (ΔU < 0). Это приводит к понижению температуры газа. Вследствие этого давление газа при адиабатическом расширении убывает быстрее, чем при изотермическом расширении (рис. 3.9.2).

|

|

В термодинамике выводится уравнение адиабатического процесса для идеального газа. В координатах (p, V) это уравнение имеет вид

|

Это

соотношение называют уравнением

Пуассона.

Здесь γ = Cp / CV – показатель адиабаты,

Cp и CV – теплоемкости газа в процессах

с постоянным давлением и с постоянным

объемом (см. §3.10). Для одноатомного газа

для

двухатомного

для

двухатомного

для

многоатомного

для

многоатомного

![]() Работа

газа в адиабатическом процессе просто

выражается через температуры T1 и T2

начального и конечного состояний:

Работа

газа в адиабатическом процессе просто

выражается через температуры T1 и T2

начального и конечного состояний:

|

Адиабатический процесс также можно отнести к изопроцессам. В термодинамике важную роль играет физическая величина, которая называется энтропией (см. §3.12). Изменение энтропии в каком-либо квазистатическом процессе равно приведенному теплу ΔQ / T, полученному системой. Поскольку на любом участке адиабатического процесса ΔQ = 0, энтропия в этом процессе остается неизменной. Адиабатический процесс (так же, как и другие изопроцессы) является процессом квазистатическим. Все промежуточные состояния газа в этом процессе близки к состояниям термодинамического равновесия (см. §3.3). Любая точка на адиабате описывает равновесное состояние. Не всякий процесс, проведенный в адиабатической оболочке, то есть без теплообмена с окружающими телами, удовлетворяет этому условию.

Примером неквазистатического процесса, в котором промежуточные состояния неравновесны, может служить расширение газа в пустоту. На рис. 3.9.3 изображена жесткая адиабатическая оболочка, состоящая из двух сообщающихся сосудов, разделенных вентилем K. В первоначальном состоянии газ заполняет один из сосудов, а в другом сосуде – вакуум. После открытия вентиля газ расширяется, заполняет оба сосуда, и устанавливается новое равновесное состояние. В этом процессе Q = 0, т.к. нет теплообмена с окружающими телами, и A = 0, т.к. оболочка недеформируема. Из первого закона термодинамики следует: ΔU = 0, то есть внутренняя энергия газа осталась неизменной.

Так как внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры, температуры газа в начальном и конечном состояниях одинаковы – точки на плоскости (p, V), изображающие эти состояния, лежат на одной изотерме. Все промежуточные состояния газа неравновесны, и их нельзя изобразить на диаграмме. Расширение газа в пустоту – пример необратимого процесса. Его нельзя провести в противоположном направлении.

|

|

Если в результате теплообмена телу передается некоторое количество теплоты, то внутренняя энергия тела и его температура изменяются. Количество теплоты Q, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 1 К называют удельной теплоемкостью вещества c.

|

Во многих случаях удобно использовать молярную теплоемкость C:

|

где M – молярная масса вещества. Определенная таким образом теплоемкость не является однозначной характеристикой вещества. Согласно первому закону термодинамики изменение внутренней энергии тела зависит не только от полученного количества теплоты, но и от работы, совершенной телом.

В зависимости от условий, при которых осуществлялся процесс теплопередачи, тело могло совершать различную работу. Поэтому одинаковое количество теплоты, переданное телу, могло вызвать различные изменения его внутренней энергии и, следовательно, температуры. Такая неоднозначность определения теплоемкости характерна только для газообразного вещества.

При нагревании жидких и твердых тел их объем практически не изменяется, и работа расширения оказывается равной нулю. Поэтому все количество теплоты, полученное телом, идет на изменение его внутренней энергии. В отличие от жидкостей и твердых тел, газ в процессе теплопередачи может сильно изменять свой объем и совершать работу. Поэтому теплоемкость газообразного вещества зависит от характера термодинамического процесса. Обычно рассматриваются два значения теплоемкости газов: CV – молярная теплоемкость в изохорном процессе (V = const) и Cp – молярная теплоемкость в изобарном процессе (p = const). В процессе при постоянном объеме газ работы не совершает: A = 0. Из первого закона термодинамики для 1 моля газа следует

|

Изменение ΔU внутренней энергии газа прямо пропорционально изменению ΔT его температуры. Для процесса при постоянном давлении первый закон термодинамики дает:

|

где ΔV – изменение объема 1 моля идеального газа при изменении его температуры на ΔT. Отсюда следует:

|

Отношение ΔV / ΔT может быть найдено из уравнения состояния идеального газа, записанного для 1 моля:

pV = RT, |

где R – универсальная газовая постоянная. При p = const

|

Таким образом, соотношение, выражающее связь между молярными теплоемкостями Cp и CV, имеет вид (формула Майера):

Cp = CV + R. |

Молярная теплоемкость Cp газа в процессе с постоянным давлением всегда больше молярной теплоемкости CV в процессе с постоянным объемом (рис. 3.10.1).

Отношение теплоемкостей в процессах с постоянным давлением и постоянным объемом играет важную роль в термодинамике. Оно обозначается греческой буквой γ.

|

В частности, это отношение входит в формулу для адиабатического процесса (см. §3.9). Между двумя изотермами с температурами T1 и T2 на диаграмме (p, V) возможны различные пути перехода. Поскольку для всех таких переходов изменение температуры ΔT = T2 – T1 одинаково, следовательно, одинаково изменение ΔU внутренней энергии. Однако, совершенные при этом работы A и полученные в результате теплообмена количества теплоты Q окажутся различными для разных путей перехода.

Отсюда следует, что у газа имеется бесчисленное количество теплоемкостей. Теплоемкости Cp и CV – это лишь частные (и очень важные для теории газов) значения теплоемкостей. Термодинамические процессы, в которых теплоемкость газа остается неизменной, называются политропическими.

Все изопроцессы являются политропическими. В случае изотермического процесса ΔT = 0, поэтому CT = ∞. В адиабатическом процессе ΔQ = 0, следовательно, Cад = 0. Следует отметить, что «теплоемкость», как и «количество теплоты» – крайне неудачные термины.

Они достались современной науке в наследство от теории теплорода, господствовавшей в XVIII веке. Эта теория рассматривала теплоту как особое невесомое вещество, содержащееся в телах. Оно не может быть ни создано, ни уничтожено. Нагревание тел объяснялось увеличением, а охлаждение – уменьшением содержащегося внутри них теплорода. Теория теплорода несостоятельна.

Она

не может объяснить, почему одно и то же

изменение внутренней энергии тела

можно получить, передавая ему разное

количество теплоты в зависимости от

работы, которую совершает тело. Поэтому

лишено физического смысла утверждение,

что «в данном теле содержится такой-то

запас теплоты». В молекулярно-кинетической

теории устанавливается следующее

соотношение между средней кинетической

энергией

![]() поступательного

движения

молекул и абсолютной температурой T:

поступательного

движения

молекул и абсолютной температурой T:

|

Внутренняя энергия 1 моля идеального газа равна произведению на число Авогадро NА:

|

При изменении температуры на ΔT внутренняя энергия изменяется на величину

|

Коэффициент пропорциональности между ΔU и ΔT равен теплоемкости CV при постоянном давлении:

|

Это соотношение хорошо подтверждается в экспериментах с газами, состоящими из одноатомных молекул (гелий, неон, аргон). Однако, для двухатомных (водород, азот) и многоатомных (углекислый газ) газов это соотношение не согласуется с экспериментальными данными. Причина такого расхождения состоит в том, что для двух- и многоатомных молекул средняя кинетическая энергия должна включать не только энергию поступательного движения, но и энергию вращательного движения молекул.

|

|

На рис. 3.10.2 изображена модель двухатомной молекулы. Молекула может совершать пять независимых движений: три поступательных движения вдоль осей X, Y, Z и два вращения относительно осей X и Y. Опыт показывает, что вращение относительно оси Z, на которой лежат центры обоих атомов, может быть возбуждено только при очень высоких температурах. При обычных температурах вращение около оси Z не происходит, так же как не вращается одноатомная молекула.

Каждое

независимое движение называется

степенью свободы. Таким образом,

одноатомная молекула имеет 3 поступательные

степени свободы, «жесткая» двухатомная

молекула имеет 5 степеней (3 поступательные

и 2 вращательные), а многоатомная молекула

– 6 степеней свободы (3 поступательные

и 3 вращательные). В классической

статистической физике доказывается

так называемая теорема

о равномерном распределении энергии

по степеням свободы:

Если

система молекул находится в тепловом

равновесии при температуре T, то средняя

кинетическая энергия равномерно

распределена между всеми степенями

свободы и для каждой степени свободы

молекулы она равна

![]() Из

этой теоремы следует, что молярные

теплоемкости газа Cp и CV и их отношение

γ могут быть записаны в виде

Из

этой теоремы следует, что молярные

теплоемкости газа Cp и CV и их отношение

γ могут быть записаны в виде

|

где i – число степеней свободы газа. Для газа, состоящего из одноатомных молекул (i = 3)

|

Для газа, состоящего из двухатомных молекул (i = 5)

|

Для газа, состоящего из многоатомных молекул (i = 6)

|

Экспериментально измеренные теплоемкости многих газов при обычных условиях достаточно хорошо согласуются с приведенными выражениями. Однако, в целом классическая теория теплоемкости газов не может считаться вполне удовлетворительной. Существует много примеров значительных расхождений между теорией и экспериментом. Это объясняется тем, что классическая теория не в состоянии полностью учесть энергию, связанную с внутренними движениями в молекуле. Теорему о равномерном распределении энергии по степеням свободы можно применить и к тепловому движению частиц в твердом теле.

Атомы, входящие в состав кристаллической решетки, совершают колебания около положений равновесия. Энергия этих колебаний и представляет собой внутреннюю энергию твердого тела. Каждый атом в кристаллической решетке может колебаться в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Следовательно, каждый атом имеет 3 колебательные степени.

При гармонических колебаниях средняя кинетическая энергия равна средней потенциальной энергии. Поэтому в соответствии с теоремой о равномерном распределении на каждую колебательную степень свободы приходится средняя энергия kT, а на один атом – 3kT. Внутренняя энергия 1 моля твердого вещества равна:

U = 3NAkT = 3RT. |

Поэтому молярная теплоемкость вещества в твердом состоянии равна:

|

Это соотношение называется законом Дюлонга–Пти. Для твердых тел практически не существует различия между Cp и CV из-за ничтожно малой работы при расширении или сжатии. Опыт показывает, что у многих твердых тел (химических элементов) молярная теплоемкость при обычных температурах действительно близка к 3R. Однако, при низких температурах наблюдаются значительные расхождения между теорией и экспериментом. Это показывает, что гипотеза о равномерном распределении энергии по степеням свободы является приближением. Наблюдаемая на опыте зависимость теплоемкости от температуры может быть объяснена только на основе квантовых представлений.

22.

В статистической физике и термодинамике говоря о степенях свободы иногда имеют в виду тесно связанное с описанным выше, но несколько модифицированное понятие.

Дело в том, что в этом случае прежде всего интересует полная энергия, приходящаяся на степень свободы. А у каждой колебательной степени свободы имеется как кинетическая, так и потенциальная энергия.

Классическая теорема о распределении энергии по степеням свободы[2] гласит: при термодинамическом равновесии кинетическая энергия в среднем равномерно распределяется по всем степеням свободы, по kT/2 на каждую степень свободы. При этом на каждую степень свободы, имеющую и потенциальную энергию (зависящую от данной координаты), потенциальная энергия также добавляется к полной энергии системы, а для колебательных степеней свободы средняя кинетическая и средняя потенциальная энергия равны (это утверждение является точным для гармонических осцилляторов, однако является хорошим приближением и при некотором ангармонизме).

Таким образом, оказывается, что при вычислении внутренней энергии системы каждая колебательная степень свободы учитывается дважды. Поэтому иногда, для простоты подсчетов используют формулу

![]()

где

под

![]() понимают

количество степеней свободы не в обычном

смысле, а в смысле распределения полной

энергии, то есть каждая колебательная

степень свободы учитывается дважды

(как «колебательная кинетическая» плюс

как «колебательная потенциальная», то

есть в этом смысле можно говорить, что

каждой колебательной степени свободы

соответствуют две степени свободы в

термодинамическом смысле. Остальные

степени свободы (поступательные и

вращательные) учитываются просто, без

удвоения (так как этим видам движения

соответствует нулевая — говоря точнее,

пренебрежимо малая — потенциальная

энергия).

понимают

количество степеней свободы не в обычном

смысле, а в смысле распределения полной

энергии, то есть каждая колебательная

степень свободы учитывается дважды

(как «колебательная кинетическая» плюс

как «колебательная потенциальная», то

есть в этом смысле можно говорить, что

каждой колебательной степени свободы

соответствуют две степени свободы в

термодинамическом смысле. Остальные

степени свободы (поступательные и

вращательные) учитываются просто, без

удвоения (так как этим видам движения

соответствует нулевая — говоря точнее,

пренебрежимо малая — потенциальная

энергия).

Таким

образом, в статистической физике нередко

под степенями свободы понимают координаты

не в конфигурационном

пространстве,

а в фазовом

пространстве,

т.е. считают за различные степени свободы

обобщенные координаты и обобщенные

импульсы. В этом случае вносят одинаковый

в классическом приближении (т.е. с

некоторыми оговорками - просто при

достаточно высоких температурах) вклад

в полную энергию - по

![]() каждая

- только те из них, которые входят в

выражение для энергии квадратически.

каждая

- только те из них, которые входят в

выражение для энергии квадратически.

Согласно

закону Джоуля, выведенному эмпирически,

внутренняя энергия идеального

газа

не зависит от давления или объёма.

Исходя из этого факта, можно получить

выражение для изменения внутренней

энергии идеального газа. По определению

молярной

теплоёмкости

при постоянном объёме,

.

Так как внутренняя энергия идеального

газа является функцией только от

температуры, то

.

Так как внутренняя энергия идеального

газа является функцией только от

температуры, то

.

.

Эта

же формула верна и для вычисления

изменения внутренней энергии любого

тела, но только в процессах при постоянном

объёме (изохорных

процессах);

в общем случае

![]() является

функцией и температуры, и объёма.

является

функцией и температуры, и объёма.

Если пренебречь изменением молярной теплоёмкости при изменении температуры, получим:

![]() ,

,

где

![]() —

количество вещества,

—

количество вещества,

![]() —

изменение температуры.

—

изменение температуры.

23. - 24.

Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии для тепловых процессов – устанавливает связь между количеством теплоты Q, полученной системой, изменением ΔU ее внутренней энергии и работой A, совершенной над внешними телами:

|

Согласно этому закону, энергия не может быть создана или уничтожена; она передается от одной системы к другой и превращается из одной формы в другую. Процессы, нарушающие первый закон термодинамики, никогда не наблюдались. На рис. 3.12.1 изображены устройства, запрещенные первым законом термодинамики.

|

|

Первый закон термодинамики не устанавливает направление тепловых процессов. Однако, как показывает опыт, многие тепловые процессы могут протекать только в одном направлении. Такие процессы называются необратимыми. Например, при тепловом контакте двух тел с разными температурами тепловой поток всегда направлен от более теплого тела к более холодному. Никогда не наблюдается самопроизвольный процесс передачи тепла от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой. Следовательно, процесс теплообмена при конечной разности температур является необратимым.

Обратимыми процессами называют процессы перехода системы из одного равновесного состояния в другое, которые можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных равновесных состояний. При этом сама система и окружающие тела возвращаются к исходному состоянию. Процессы, в ходе которых система все время остается в состоянии равновесия, называются квазистатическими.

Все квазистатические процессы обратимы. Все обратимые процессы являются квазистатическими. Если рабочее тело тепловой машины приводится в контакт с тепловым резервуаром, температура которого в процессе теплообмена остается неизменной, то единственным обратимым процессом будет изотермический квазистатический процесс, протекающий при бесконечно малой разнице температур рабочего тела и резервуара. При наличии двух тепловых резервуаров с разными температурами обратимым путем можно провести процессы на двух изотермических участках. Поскольку адиабатический процесс также можно проводить в обоих направлениях (адиабатическое сжатие и адиабатическое расширение), то круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат (цикл Карно) является единственным обратимым круговым процессом, при котором рабочее тело приводится в тепловой контакт только с двумя тепловыми резервуарами.

Все остальные круговые процессы, проводимые с двумя тепловыми резервуарами, необратимы. Необратимыми являются процессы превращения механической работы во внутреннюю энергию тела из-за наличия трения, процессы диффузии в газах и жидкостях, процессы перемешивания газа при наличии начальной разности давлений и т. д. Все реальные процессы необратимы, но они могут сколь угодно близко приближаться к обратимым процессам. Обратимые процессы являются идеализацией реальных процессов. Первый закон термодинамики не может отличить обратимые процессы от необратимых. Он просто требует от термодинамического процесса определенного энергетического баланса и ничего не говорит о том, возможен такой процесс или нет.

Направление самопроизвольно протекающих процессов устанавливает второй закон термодинамики. Он может быть сформулирован в виде запрета на определенные виды термодинамических процессов. Английский физик У. Кельвин дал в 1851 г. следующую формулировку второго закона: В циклически действующей тепловой машине невозможен процесс, единственным результатом которого было бы преобразование в механическую работу всего количества теплоты, полученного от единственного теплового резервуара. Гипотетическую тепловую машину, в которой мог бы происходить такой процесс, называют «вечным двигателем второго рода». В земных условиях такая машина могла бы отбирать тепловую энергию, например, у Мирового океана и полностью превращать ее в работу.

Масса воды в Мировом океане составляет примерно 1021 кг, и при ее охлаждении на один градус выделилось бы огромное количество энергии (≈1024 Дж), эквивалентное полному сжиганию 1017 кг угля. Ежегодно вырабатываемая на Земле энергия приблизительно в 104 раз меньше. Поэтому «вечный двигатель второго рода» был бы для человечества не менее привлекателен, чем «вечный двигатель первого рода», запрещенный первым законом термодинамики. Немецкий физик Р. Клаузиус дал другую формулировку второго закона термодинамики: Невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача энергии путем теплообмена от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой. На рис. 3.12.2 изображены процессы, запрещаемые вторым законом, но не запрещаемые первым законом термодинамики. Эти процессы соответствуют двум формулировкам второго закона термодинамики.

|

|

Следует отметить, что обе формулировки второго закона термодинамики эквивалентны. Если допустить, например, что тепло может самопроизвольно (то есть без затраты внешней работы) переходить при теплообмене от холодного тела к горячему, то можно прийти к выводу о возможности создания «вечного двигателя второго рода». Действительно, пусть реальная тепловая машина получает от нагревателя количество теплоты Q1 и отдает холодильнику количество теплоты Q2. При этом совершается работа A = Q1 – |Q2|. Если бы количество теплоты |Q2| самопроизвольно переходило от холодильника к нагревателю, то конечным результатом работы реальной тепловой машины и «идеальной холодильной машины» было бы превращение в работу количества теплоты Q1 – |Q2|, полученного от нагревателя без какого-либо изменения в холодильнике.

Таким образом, комбинация реальной тепловой машины и «идеальной холодильной машины» равноценна «вечному двигателю второго рода». Точно также можно показать, что комбинация «реальной холодильной машины» и «вечного двигателя второго рода» равноценна «идеальной холодильной машине».

Второй закон термодинамики связан непосредственно с необратимостью реальных тепловых процессов. Энергия теплового движения молекул качественно отличается от всех других видов энергии – механической, электрической, химической и т. д. Энергия любого вида, кроме энергии теплового движения молекул, может полностью превратиться в любой другой вид энергии, в том числе и в энергию теплового движения. Последняя может испытать превращение в любой другой вид энергии лишь частично. Поэтому любой физический процесс, в котором происходит превращение какого-либо вида энергии в энергию теплового движения молекул, является необратимым процессом, то есть он не может быть осуществлен полностью в обратном направлении. Общим свойством всех необратимых процессов является то, что они протекают в термодинамически неравновесной системе и в результате этих процессов замкнутая система приближается к состоянию термодинамического равновесия.

На основании любой из формулировок второго закона термодинамики могут быть доказаны следующие утверждения, которые называются теоремами Карно:

Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей при данных значениях температур нагревателя и холодильника, не может быть больше, чем коэффициент полезного действия машины, работающей по обратимому циклу Карно при тех же значениях температур нагревателя и холодильника.

Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей по циклу Карно, не зависит от рода рабочего тела, а только от температур нагревателя и холодильника.

Таким образом, коэффициент полезного действия машины, работающей по циклу Карно, максимален.

|

Знак равенства в этом соотношении соответствует обратимым циклам. Для машин, работающих по циклу Карно, это соотношение может быть переписано в виде

|

В каком бы направлении ни обходился цикл Карно (по или против часовой стрелки), величины Q1 и Q2 всегда имеют разные знаки. Поэтому можно записать

|

Это соотношение может быть обобщено на любой замкнутый обратимый процесс, который можно представить как последовательность малых изотермических и адиабатических участков (рис. 3.12.3).

|

|

При полном обходе замкнутого обратимого цикла

|

где ΔQi = ΔQ1i + ΔQ2i – количество теплоты, полученное рабочим телом на двух изотермических участках при температуре Ti. Для того, чтобы такой сложный цикл провести обратимым путем, необходимо рабочее тело приводить в тепловой контакт со многими тепловыми резервуарами с температурами Ti. Отношение ΔQi / Ti называется приведенным теплом. Полученная формула показывает, что полное приведенное тепло на любом обратимом цикле равно нулю. Эта формула позволяет ввести новую физическую величину, которая называется энтропией и обозначается буквой S (Р. Клаузиус, 1865 г.). Если термодинамическая система переходит из одного равновесного состояния в другое, то ее энтропия изменяется. Разность значений энтропии в двух состояниях равна приведенному теплу, полученному системой при обратимом переходе из одного состояния в другое.

|

В случае обратимого адиабатического процесса ΔQi = 0 и, следовательно, энтропия S остается неизменной. Выражение для изменения энтропии ΔS при переходе неизолированной системы из одного равновесного состояния (1) в другое равновесное состояние (2) может быть записано в виде

|

Энтропия определена с точностью до постоянного слагаемого, так же, как, например, потенциальная энергия тела в силовом поле. Физический смысл имеет разность ΔS энтропии в двух состояниях системы. Чтобы определить изменение энтропии в случае необратимого перехода системы из одного состояния в другое, нужно придумать какой-нибудь обратимый процесс, связывающий начальное и конечное состояния, и найти приведенное тепло, полученное системой при таком переходе. Рис. 3.12.4 иллюстрирует необратимый процесс расширения газа «в пустоту» в отсутствие теплообмена. Только начальное и конечное состояния газа в этом процессе являются равновесными, и их можно изобразить на диаграмме (p, V). Точки (a) и (b), соответствующие этим состояниям, лежат на одной изотерме. Для вычисления изменения ΔS энтропии можно рассмотреть обратимый изотермический переход из (a) в (b). Поскольку при изотермическом расширении газ получает некоторое количество теплоты от окружающих тел Q > 0, можно сделать вывод, что при необратимом расширении газа энтропия возросла: ΔS > 0.

|

|

Другой пример необратимого процесса – теплообмен при конечной разности температур. На рис. 3.12.5 изображены два тела, заключенные в адиабатическую оболочку. Начальные температуры тел T1 и T2 < T1. При теплообмене температуры тел постепенно выравниваются. Более теплое тело отдает некоторое количество теплоты, а более холодное – получает. Приведенное тепло, получаемое холодным телом, превосходит по модулю приведенное тепло, отдаваемое горячим телом. Отсюда следует, что изменение энтропии замкнутой системы в необратимом процессе теплообмена ΔS > 0.

Рост энтропии является общим свойством всех самопроизвольно протекающих необратимых процессов в изолированных термодинамических системах. При обратимых процессах в изолированных системах энтропия не изменяется:

|

Это соотношение принято называть законом возрастания энтропии. При любых процессах, протекающих в термодинамических изолированных системах, энтропия либо остается неизменной, либо увеличивается. Таким образом, энтропия указывает направление самопроизвольно протекающих процессов. Рост энтропии указывает на приближение системы к состоянию термодинамического равновесия. В состоянии равновесия энтропия принимает максимальное значение. Закон возрастания энтропии можно принять в качестве еще одной формулировки второго закона термодинамики. В 1878 году Л. Больцман дал вероятностную трактовку понятия энтропии. Он предложил рассматривать энтропию как меру статистического беспорядка в замкнутой термодинамической системе. Все самопроизвольно протекающие процессы в замкнутой системе, приближающие систему к состоянию равновесия и сопровождающиеся ростом энтропии, направлены в сторону увеличения вероятности состояния. Всякое состояние макроскопической системы, содержащей большое число частиц, может быть реализовано многими способами.

Термодинамическая

вероятность

W состояния системы – это число

способов,

которыми может быть реализовано данное

состояние макроскопической системы,

или число микросостояний,

осуществляющих данное макросостояние.

По определению термодинамическая

вероятность W >> 1. Например, если в

сосуде находится 1 моль газа, то возможно

огромное число N способов размещения

молекулы по двум половинкам сосуда:

![]() где

где

![]() –

число

Авогадро.

Каждый из них является микросостоянием.

Только одно из микросостояний

соответствует случаю, когда все молекулы

соберутся в одной половинке (например,

правой) сосуда. Вероятность такого

события практически равна нулю.

Наибольшее число микросостояний

соответствует равновесному состоянию,

при котором молекулы равномерно

распределены по всему объему. Поэтому

равновесное

состояние является наиболее вероятным.

Равновесное состояние с другой стороны

является состоянием наибольшего

беспорядка в термодинамической системе

и состоянием с максимальной энтропией.

Согласно Больцману, энтропия S системы

и термодинамическая вероятность W

связаны между собой следующим образом:

–

число

Авогадро.

Каждый из них является микросостоянием.

Только одно из микросостояний

соответствует случаю, когда все молекулы

соберутся в одной половинке (например,

правой) сосуда. Вероятность такого

события практически равна нулю.

Наибольшее число микросостояний

соответствует равновесному состоянию,

при котором молекулы равномерно

распределены по всему объему. Поэтому

равновесное

состояние является наиболее вероятным.

Равновесное состояние с другой стороны

является состоянием наибольшего

беспорядка в термодинамической системе

и состоянием с максимальной энтропией.

Согласно Больцману, энтропия S системы

и термодинамическая вероятность W

связаны между собой следующим образом:

|

где k = 1,38·10–23 Дж/К – постоянная Больцмана. Таким образом, энтропия определяется логарифмом числа микросостояний, с помощью которых может быть реализовано данное макросостояние. Следовательно, энтропия может рассматриваться как мера вероятности состояния термодинамической системы. Вероятностная трактовка второго закона термодинамики допускает самопроизвольное отклонение системы от состояния термодинамического равновесия. Такие отклонения называются флуктуациями. В системах, содержащих большое число частиц, значительные отклонения от состояния равновесия имеют чрезвычайно малую вероятность.

25.

Изохорный процесс (V = const) Изохорный процесс – это процесс квазистатического нагревания или охлаждения газа при постоянном объеме V и при условии, что количество вещества ν в сосуде остается неизменным. Как следует из уравнения (*) состояния идеального газа, при этих условиях давление газа p изменяется прямо пропорционально его абсолютной температуре: p ~ T или

|

На плоскости (p, T) изохорные процессы для заданного количества вещества ν при различных значениях объема V изображаются семейством прямых линий, которые называются изохорами. Большим значениям объема соответствуют изохоры с меньшим наклоном по отношению к оси температур (рис. 3.3.2).

|

Рисунок 3.3.2. Семейство изохор на плоскости (p, T). V3 > V2 > V1. |

Экспериментально зависимость давления газа от температуры исследовал французский физик Ж. Шарль (1787 г.). Поэтому уравнение изохорного процесса называется законом Шарля. Уравнение изохорного процесса может быть записано в виде:

|

где p0 – давление газа при T = T0 = 273,15 К (то есть при температуре 0 °С). Коэффициент α, равный 1/273,15 К–1, называют температурным коэффициентом давления. Изобарный процесс (p = const) Изобарным процессом называют квазистатический процесс, протекающий при неизменным давлении p. Уравнение изобарного процесса для некоторого неизменного количества вещества ν имеет вид:

|

где V0 – объем газа при температуре 0 °С. Коэффициент α равен 1/273,15 К–1. Его называют температурным коэффициентом объемного расширения газов. На плоскости (V, T) изобарные процессы при разных значениях давления p изображаются семейством прямых линий (рис. 3.3.3), которые называются изобарами.

|

Рисунок 3.3.3. Семейство изобар на плоскости (V, T). p3 > p2 > p1. |

Зависимость объема газа от температуры при неизменном давлении была экспериментально исследована французским физиком Ж. Гей-Люссаком (1862 г.). Поэтому уравнение изобарного процесса называют законом Гей-Люссака. Экспериментально установленные законы Бойля–Мариотта, Шарля и Гей-Люссака находят объяснение в молекулярно-кинетической теории газов. Они являются следствием уравнения состояния идеального газа

27. В 1824 году французский инженер С. Карно рассмотрел круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат. Этот круговой процесс сыграл важную роль в развитии учения о тепловых процессах. Он называется циклом Карно (рис. 3.11.4).

|

|

Цикл Карно совершает газ, находящийся в цилиндре под поршнем. На изотермическом участке (1–2) газ приводится в тепловой контакт с горячим тепловым резервуаром (нагревателем), имеющим температуру T1. Газ изотермически расширяется, совершая работу A12, при этом к газу подводится некоторое количество теплоты Q1 = A12. Далее на адиабатическом участке (2–3) газ помещается в адиабатическую оболочку и продолжает расширяться в отсутствие теплообмена. На этом участке газ совершает работу A23 > 0. Температура газа при адиабатическом расширении падает до значения T2. На следующем изотермическом участке (3–4) газ приводится в тепловой контакт с холодным тепловым резервуаром (холодильником) при температуре T2 < T1. Происходит процесс изотермического сжатия. Газ совершает работу A34 < 0 и отдает тепло Q2 < 0, равное произведенной работе A34. Внутренняя энергия газа не изменяется. Наконец, на последнем участке адиабатического сжатия газ вновь помещается в адиабатическую оболочку. При сжатии температура газа повышается до значения T1, газ совершает работу A41 < 0. Полная работа A, совершаемая газом за цикл, равна сумме работ на отдельных участках:

A = A12 + A23 + A34 + A41. |

На диаграмме (p, V) эта работа равна площади цикла. Как следует из первого закона термодинамики, работа газа при адиабатическом расширении (или сжатии) равна убыли ΔU его внутренней энергии. Для 1 моля газа

A = –ΔU = –CV(T2 – T1), |

где T1 и T2 – начальная и конечная температуры газа. Отсюда следует, что работы, совершенные газом на двух адиабатических участках цикла Карно, одинаковы по модулю и противоположны по знакам

A23 = –A41. |

По определению, коэффициент полезного действия η цикла Карно есть

|

С. Карно выразил коэффициент полезного действия цикла через температуры нагревателя T1 и холодильника T2:

|

Цикл Карно замечателен тем, что на всех его участках отсутствует соприкосновение тел с различными температурами. Любое состояние рабочего тела (газа) на цикле является квазиравновесным, то есть бесконечно близким к состоянию теплового равновесия с окружающими телами (тепловыми резервуарами или термостатами). Цикл Карно исключает теплообмен при конечной разности температур рабочего тела и окружающей среды (термостатов), когда тепло может передаваться без совершения работы. Поэтому цикл Карно – наиболее эффективный круговой процесс из всех возможных при заданных температурах нагревателя и холодильника:

|

Любой участок цикла Карно и весь цикл в целом может быть пройден в обоих направлениях. Обход цикла по часовой стрелке соответствует тепловому двигателю, когда полученное рабочим телом тепло частично превращается в полезную работу. Обход против часовой стрелки соответствует холодильной машине, когда некоторое количество теплоты отбирается от холодного резервуара и передается горячему резервуару за счет совершения внешней работы. Поэтому идеальное устройство, работающее по циклу Карно, называют обратимой тепловой машиной. В реальных холодильных машинах используются различные циклические процессы. Все холодильные циклы на диаграмме (p, V) обходятся против часовой стрелки. Энергетическая схема холодильной машины представлена на рис. 3.11.5.

|

|

Устройство, работающее по холодильному циклу, может иметь двоякое предназначение. Если полезным эффектом является отбор некоторого количества тепла |Q2| от охлаждаемых тел (например, от продуктов в камере холодильника), то такое устройство является обычным холодильником. Эффективность работы холодильника можно охарактеризовать отношением

|

то есть эффективность работы холодильника – это количество тепла, отбираемого от охлаждаемых тел на 1 джоуль затраченной работы. При таком определении βx может быть и больше, и меньше единицы. Для обращенного цикла Карно

|

Если полезным эффектом является передача некоторого количества тепла |Q1| нагреваемым телам (например, воздуху в помещении), то такое устройство называется тепловым насосом. Эффективность βТ теплового насоса может быть определена как отношение

|

то есть количеством теплоты, передаваемым более теплым телам на 1 джоуль затраченной работы. Из первого закона термодинамики следует:

|Q1| > |A|, |

следовательно, βТ всегда больше единицы. Для обращенного цикла Карно

|

КПД теплово́го дви́гателя — отношение совершённой полезной работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя. КПД теплового двигателя может быть вычислен по следующей формуле

![]() ,

,

где

![]() —

количество

теплоты,

полученное от нагревателя,

—

количество

теплоты,

полученное от нагревателя,

![]() —

количество теплоты, отданное холодильнику.

Наибольшим КПД среди циклических машин,

оперирующих при заданных температурах

горячего источника T1

и холодного T2,

обладают тепловые двигатели, работающие

по циклу

Карно;

этот предельный КПД равен

—

количество теплоты, отданное холодильнику.

Наибольшим КПД среди циклических машин,

оперирующих при заданных температурах

горячего источника T1

и холодного T2,

обладают тепловые двигатели, работающие

по циклу

Карно;

этот предельный КПД равен

![]()

Достоинством тепловых насосов как нагревательной техники является возможность иногда получать больше теплоты, чем расходуется энергии на их работу; аналогичным образом холодильная машина может отвести от охлаждаемого конца больше теплоты, чем затрачивается на организацию процесса.

Эффективность таких тепловых машин характеризуют холодильный коэффициент (для холодильных машин) или коэффициент трансформации (для тепловых насосов)

![]() ,

,

где

![]() —

тепло, отбираемое от холодного конца

(в холодильных машинах) или передаваемое

к горячему (в тепловых насосах);

—

тепло, отбираемое от холодного конца

(в холодильных машинах) или передаваемое

к горячему (в тепловых насосах);

![]() —

затрачиваемая на этот процесс работа

(или электроэнергия). Наилучшими

показателями производительности для

таких машин обладает обратный цикл

Карно: в нём холодильный коэффициент

—

затрачиваемая на этот процесс работа

(или электроэнергия). Наилучшими

показателями производительности для

таких машин обладает обратный цикл

Карно: в нём холодильный коэффициент

![]() ,

,

где

![]() ,

,

![]() —

температуры

горячего и холодного концов, K[1].

Данная величина, очевидно, может быть

сколь угодно велика; хотя практически

к ней трудно приблизиться, холодильный

коэффициент всё же может превосходить

единицу. Это не противоречит первому

началу термодинамики,

поскольку, кроме принимаемой в расчёт

энергии A

(напр. электрической), в тепло Q

идёт и энергия, отбираемая от холодного

источника.

—

температуры

горячего и холодного концов, K[1].

Данная величина, очевидно, может быть

сколь угодно велика; хотя практически

к ней трудно приблизиться, холодильный

коэффициент всё же может превосходить

единицу. Это не противоречит первому

началу термодинамики,

поскольку, кроме принимаемой в расчёт

энергии A

(напр. электрической), в тепло Q

идёт и энергия, отбираемая от холодного

источника.

26.

Изотермический процесс (T = const) Изотермическим процессом называют квазистатический процесс, протекающий при постоянной температуре T. Из уравнения (*) состояния идеального газа следует, что при постоянной температуре T и неизменном количестве вещества ν в сосуде произведение давления p газа на его объем V должно оставаться постоянным:

|

На плоскости (p, V) изотермические процессы изображаются при различных значениях температуры T семейством гипербол p ~ 1 / V, которые называются изотермами. Так как коэффициент пропорциональности в этом соотношении увеличивается с ростом температуры, изотермы, соответствующие более высоким значениям температуры, располагаются на графике выше изотерм, соответствующих меньшим значениям температуры (рис. 3.3.1). Уравнение изотермического процесса было получено из эксперимента английским физиком Р. Бойлем (1662 г.) и независимо французским физиком Э. Мариоттом (1676 г.). Поэтому это уравнение называют законом Бойля–Мариотта

Адиабати́ческий, или адиаба́тный проце́сс (от др.-греч. ἀδιάβατος — «непроходимый») — термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается тепловой энергией с окружающим пространством

Если

термодинамический процесс в общем

случае являет собой три процесса —

теплообмен, совершение системой (или

над системой) работы и изменение её

внутренней энергии[5],

то адиабатический процесс в силу

отсутствия теплообмена (![]() )

системы со средой сводится только к

последним двум процессам[6].

Поэтому, первое

начало термодинамики

в этом случае приобретает вид[7][Комм

1]

)

системы со средой сводится только к

последним двум процессам[6].

Поэтому, первое

начало термодинамики

в этом случае приобретает вид[7][Комм

1]

![]()

где

![]() —

изменение внутренней

энергии

тела,

—

работа,

совершаемая системой.

—

изменение внутренней

энергии

тела,

—

работа,

совершаемая системой.

Изменения энтропии S системы в обратимом адиабатическом процессе вследствие передачи тепла через границы системы не происходит[8]:

![]()

Здесь

—

температура системы,

![]() —

теплота, полученная системой. Благодаря

этому адиабатический процесс может

быть составной частью обратимого цикла

—

теплота, полученная системой. Благодаря

этому адиабатический процесс может

быть составной частью обратимого цикла

28.

Эффективный радиус молекулы — минимальное расстояние, на которое сближаются центры двух молекул при столкновении.

При

столкновении молекулы сближаются до

некоторого наименьшего расстояния,

которое условно считается суммой

радиусов взаимодействующих молекул.

Столкновение между одинаковыми

молекулами может произойти только в

том случае, если их центры сблизятся

на расстояние, меньшее или равное

диаметру

![]() —

эффективному диаметру молекулы.

—

эффективному диаметру молекулы.

Через эффективный диаметр молекулы можно выразить эффективное сечение молекулы — как круг радиусом d. Столкновение между молекулами возможно только в том случае, когда центр молекулы окажется внутри круга, представляющего собой эффективное сечение молекулы.

С точки зрения теории межмолекулярных взаимодействий эффективный радиус, представляющий из себя половину эффективного диаметра — расстояние от условного центра молекулы, отвечающее минимуму потенциальной энергии в поле этой молекулы.

Для молекул, имеющих точечную симметрию, условный центр может быть определен как центр масс молекулы, для сложных молекул он определяется феноменологически.

В общем случае эффективный радиус — усредненная величина, т.к. в случае, когда молекула не является концентрически симметричной (одноатомная молекула), радиус является функцией от угла в системе, связанной с молекулой.

![]()

Средние

скорости молекул, газа очень велики -

порядка сотен метров в секунду при

обычных условиях. Однако процесс

выравнивая неоднородности в газе

вследствие молекулярного движения

протекает весьма медленно. Это объясняется

тем, что молекулы при перемещении

испытывают соударения с другими

молекулами. При каждом соударении

скорость молекулы изменяется по величине

и направлению. Вследствие этого,

скорость, с которой молекула диффундирует

из одной части газа в другую, значительно

меньше средней скорости молекулярного

движения. Для оценки скорости движения

молекул вводится понятие средней длины

свободного пробега. Таким образом,

средняя дли свободного пробега

![]() -

это среднее расстояние, которое проходит

молекула от столкновения до столкновения.

-

это среднее расстояние, которое проходит

молекула от столкновения до столкновения.

Для

определения

вычислим

сначала среднее число соударений

![]() выбранной

молекулы с другими молекулами за единицу

времени. Будем считать, что молекула

после соударения продолжает двигаться

по прямой со средней скоростью движения

выбранной

молекулы с другими молекулами за единицу

времени. Будем считать, что молекула

после соударения продолжает двигаться

по прямой со средней скоростью движения

![]() .

.

Молекулы,

с которыми соударяется выбранная

молекула, в первом приближении считаем

неподвижными и принимаем их за сферические

тела радиуса r. Пусть выбранная молекула

движется вправо из положения

![]() в

положение

в

положение

![]() по

прямой

по

прямой

![]() (рис.11.3).

При своем движении она испытывает

соударения с теми неподвижными

молекулами, центры которых лежат не

дальше чем 2r от траектории

.

Иными словами, движущаяся со средней

скоростью молекула в течении одной

секунды столкнется со всеми молекулами,

центры которых находятся в объеме

ограниченном цилиндром с радиусом 2r и

длиной

,

т.е.

(рис.11.3).

При своем движении она испытывает

соударения с теми неподвижными

молекулами, центры которых лежат не

дальше чем 2r от траектории

.

Иными словами, движущаяся со средней

скоростью молекула в течении одной

секунды столкнется со всеми молекулами,

центры которых находятся в объеме

ограниченном цилиндром с радиусом 2r и

длиной

,

т.е.

![]() .

.

Если концентрация молекул n , то внутри рассмотренного цилиндра находится число молекул, равное

![]()

Это число и определяет среднее число соударений за единицу времени.

Предположение

о том, что все молекулы, кроме одной,

неподвижны, является, конечно не верным.

В действительности все молекулы

движутся, и возможность соударения

двух частиц зависит от их относительной

скорости. Поэтому вместо среднеарифметической

скорости

должны

входить средняя относительная скорость

молекул

![]() .

Если скорости молекул распределены по

закону Максвелла, то, как можно показать,

средняя относительная скорость двух

молекул однородного газа в

.

Если скорости молекул распределены по

закону Максвелла, то, как можно показать,

средняя относительная скорость двух

молекул однородного газа в

![]() раз

превышает

.

Таким образом, среднее число соударений

должно быть увеличено в

раз

раз

превышает

.

Таким образом, среднее число соударений

должно быть увеличено в

раз

|

(11.7) |

Средний

путь, проходимый молекулой за единицу

времени, численно равен

.

Поэтому средняя длина свободного

пробега равна

![]() или

или

|

(11.8) |

Таким

образом, средняя длина свободного

пробега

не

зависит от температуры газа, т.к. с

ростом температуры одновременно

возрастают и

,

и

.

При подсчете числа соударений и средней

длины свободного пробега молекул за

модель молекулы было принято шарообразное

упругое тело. В действительности каждая

молекула представляет собой сложную

систему элементарных частиц и при

рассмотрении упругого соударения

молекул имелось в виду, что центры

молекул могут сблизиться до некоторого

наименьшего расстояния. Затем возникает

силы отталкивания которые вызывают

взаимодействие, подобное взаимодействию

при упругом ударе. Среднее расстояние

между центрами молекул, взаимодействующих,

как при упругом ударе, называют

эффективным диаметром

![]() .

Тогда

.

Тогда

|

Ва́куум (от лат.

vacuum — пустота) —

пространство, свободное от вещества.

В технике и прикладной физике под

вакуумом понимают среду, содержащую

газ

при давлениях,

значительно ниже атмосферного.

Вакуум характеризуется соотношением

между длиной

свободного пробега молекул

газа λ

и характерным размером среды d.

Под d

может приниматься расстояние между

стенками вакуумной

камеры, диаметр вакуумного

трубопровода и т. д. В зависимости от

величины соотношения λ/d

различают низкий (![]() ),

средний (

),

средний (![]() )

и высокий (

)

и высокий (![]() )

вакуум.

)

вакуум.

29.

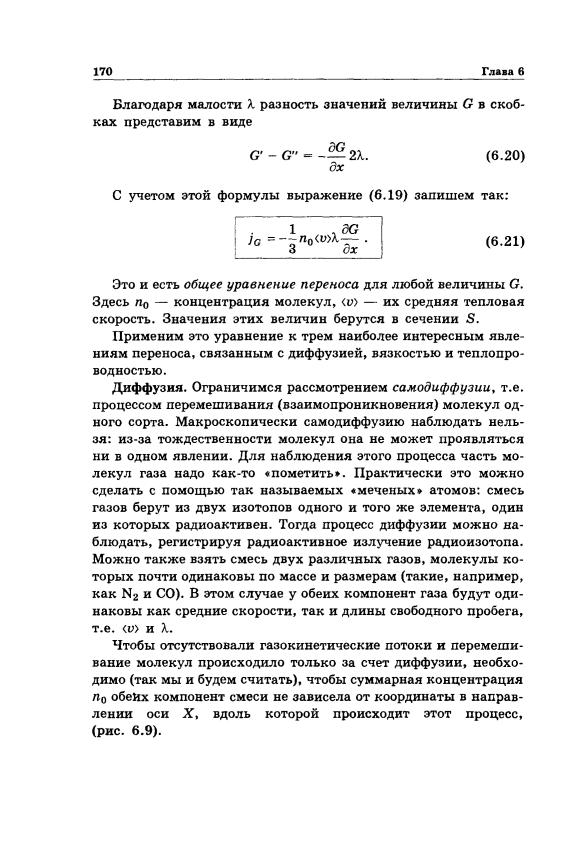

В

термодинамически неравновесных системах

происходят особые необратимые процессы,

называемые явлениями

переноса,

в результате которых осуществляется

пространственный перенос массы,

импульса, энергии. К явлениям переноса

относятся теплопроводность

(перенос энергии), диффузия

(перенос массы) и внутреннее

трение

(перенос импульса). Ограничимся

одномерными явлениями переноса. Систему

отсчета будем выберать так, чтобы ось

х была направлена в сторону в направления

переноса.

1. Теплопроводность.

Если в первой области газа средняя

кинетическая энергия молекул больше,

чем во второй, то вследствие постоянных

столкновений молекул с течением времени

происходит процесс выравнивания средних

кинетических энергий молекул, т. е.,

выравнивание температур. Перенос

энергии в форме теплоты подчиняется

закону

Фурье:

![]() (1)

где jE

— плотность

теплового потока

— величина, которая определяется

энергией, переносимой в форме теплоты

в единицу времени через единичную

площадку, перпендикулярную оси х, λ —

теплопроводность,

— градиент температуры, равный скорости

изменения температуры на единицу длины

х в направлении нормали к этой площадке.

Знак минус говорит о том, что во время

теплопроводности энергия перемещается

в направлении убывания температуры

(поэтому знаки jE

и – противоположны). Теплопроводность

λ равна плотности теплового потока при

градиенте температуры, равном единице.

Можно показать, что

(1)

где jE

— плотность

теплового потока

— величина, которая определяется

энергией, переносимой в форме теплоты

в единицу времени через единичную

площадку, перпендикулярную оси х, λ —

теплопроводность,

— градиент температуры, равный скорости

изменения температуры на единицу длины

х в направлении нормали к этой площадке.

Знак минус говорит о том, что во время

теплопроводности энергия перемещается

в направлении убывания температуры

(поэтому знаки jE

и – противоположны). Теплопроводность

λ равна плотности теплового потока при

градиенте температуры, равном единице.

Можно показать, что

![]() (2)

где сV

— удельная

теплоемкость

газа при постоянном объеме (количество

теплоты, которое необходимо для

нагревания 1 кг газа на 1 К при постоянном

объеме), ρ — плотность газа, <ν>

— средняя скорость теплового движения

молекул, <l>

— средняя длина свободного пробега.

2. Диффузия.

При происходит самопроизвольное

проникновение и перемешивание частиц

двух соприкасающихся газов, жидкостей

и даже твердых тел; диффузия есть обмен

масс частиц этих тел, при этом явление

возникает и продолжается, пока существует

градиент плотности. Во времена становления

молекулярно-кинетической теории по

вопросу явления диффузии возникли

противоречия. Поскольку молекулы

перемещаются в пространстве с огромными

скоростями, то диффузия должна происходить

очень быстро. Если же открыть в комнате

крышку сосуда с пахучим веществом, то

запах распространяется довольно

медленно. Но здесь нет противоречия.

При атмосферном давлении молекулы

обладают малой длиной свободного

пробега и, при столкновениях с другими

молекулами, приемущественно «стоят»

на месте.

Явление диффузии для

химически однородного газа подчиняется

закону

Фика:

(2)

где сV

— удельная

теплоемкость

газа при постоянном объеме (количество

теплоты, которое необходимо для

нагревания 1 кг газа на 1 К при постоянном

объеме), ρ — плотность газа, <ν>

— средняя скорость теплового движения

молекул, <l>

— средняя длина свободного пробега.

2. Диффузия.

При происходит самопроизвольное

проникновение и перемешивание частиц

двух соприкасающихся газов, жидкостей

и даже твердых тел; диффузия есть обмен

масс частиц этих тел, при этом явление

возникает и продолжается, пока существует

градиент плотности. Во времена становления

молекулярно-кинетической теории по

вопросу явления диффузии возникли

противоречия. Поскольку молекулы

перемещаются в пространстве с огромными

скоростями, то диффузия должна происходить

очень быстро. Если же открыть в комнате

крышку сосуда с пахучим веществом, то

запах распространяется довольно

медленно. Но здесь нет противоречия.

При атмосферном давлении молекулы

обладают малой длиной свободного

пробега и, при столкновениях с другими

молекулами, приемущественно «стоят»

на месте.

Явление диффузии для

химически однородного газа подчиняется

закону

Фика:

![]() (3)

где jm

— плотность

потока массы

— величина, определяемая массой

вещества, диффундирующего в единицу

времени через единичную площадку,

перпендикулярную оси х, D — диффузия

(коэффициент

диффузии),

dρ/dx — градиент плотности, который равен

скорости изменения плотности на единицу

длины х в направлении нормали к этой

площадке. Знак минус говорит о том, что

перенос массы происходит в направлении

убывания плотности (поэтому знаки jm

и dρ/dx противоположны). Диффузия D численно

равна плотности потока массы при

градиенте плотности, равном единице.

Согласно кинетической теории газов,

(3)

где jm

— плотность

потока массы

— величина, определяемая массой

вещества, диффундирующего в единицу

времени через единичную площадку,

перпендикулярную оси х, D — диффузия

(коэффициент

диффузии),

dρ/dx — градиент плотности, который равен

скорости изменения плотности на единицу

длины х в направлении нормали к этой

площадке. Знак минус говорит о том, что

перенос массы происходит в направлении

убывания плотности (поэтому знаки jm

и dρ/dx противоположны). Диффузия D численно

равна плотности потока массы при

градиенте плотности, равном единице.

Согласно кинетической теории газов,

![]() (4)

3. Внутреннее

трение

(вязкость).

Суть механизма возникновения внутреннего

трения между параллельными слоями газа

(жидкости), которые движущутся с

различными скоростями, есть в том, что

из-за хаотического теплового движения

осуществляется обмен молекулами между

слоями, в результате чего импульс слоя,

который движется быстрее, уменьшается,

который движется медленнее —

увеличивается, что приводит к торможению

слоя, который движется быстрее, и

ускорению слоя, который движется

медленнее.

Как известно, сила

внутреннего трения между двумя слоями

газа (жидкости) подчиняется закону

Ньютона:

(4)

3. Внутреннее

трение

(вязкость).

Суть механизма возникновения внутреннего

трения между параллельными слоями газа

(жидкости), которые движущутся с

различными скоростями, есть в том, что

из-за хаотического теплового движения

осуществляется обмен молекулами между

слоями, в результате чего импульс слоя,

который движется быстрее, уменьшается,

который движется медленнее —

увеличивается, что приводит к торможению

слоя, который движется быстрее, и

ускорению слоя, который движется

медленнее.

Как известно, сила

внутреннего трения между двумя слоями

газа (жидкости) подчиняется закону

Ньютона:

![]() (5)

где η — динамическая вязкость

(вязкость), dν/dx

— градиент скорости, который показывает

быстроту изменения скорости в направлении

х, перпендикулярном направлению движения

слоев, S — площадь, на которую действует

сила F.

Согласно второму закону

Ньютона взаимодействие двух слоев

можно рассматривать как процесс, при

котором в единицу времени от одного

слоя к другому передается импульс,

который по модулю равен действующей

силе. Тогда выражение (5) можно записать

в виде

(5)

где η — динамическая вязкость

(вязкость), dν/dx

— градиент скорости, который показывает

быстроту изменения скорости в направлении

х, перпендикулярном направлению движения

слоев, S — площадь, на которую действует

сила F.

Согласно второму закону

Ньютона взаимодействие двух слоев

можно рассматривать как процесс, при

котором в единицу времени от одного

слоя к другому передается импульс,

который по модулю равен действующей

силе. Тогда выражение (5) можно записать

в виде

![]() (6)

где jp

— плотность

потока импульса

— величина, которая определяется

определяемая полным импульсом,

переносимым в единицу времени в

положительном направлении оси х через

единичную площадку, перпендикулярную

оси х, dν/dx

— градиент скорости. Знак минус говорит

о том, что импульс переносится в

направлении убывания скорости (поэтому

знаки jp

и dν/dx

противоположны).

Динамическая

вязкость

η численно равна плотности потока

импульса при градиенте скорости, равном

единице; она вычисляется по формуле

(6)

где jp

— плотность

потока импульса

— величина, которая определяется

определяемая полным импульсом,

переносимым в единицу времени в

положительном направлении оси х через

единичную площадку, перпендикулярную

оси х, dν/dx

— градиент скорости. Знак минус говорит

о том, что импульс переносится в

направлении убывания скорости (поэтому

знаки jp

и dν/dx

противоположны).

Динамическая

вязкость

η численно равна плотности потока

импульса при градиенте скорости, равном

единице; она вычисляется по формуле

![]() (7)

Из сопосавления формул (1), (3) и

(6), которые описывают явления переноса,

следует, что закономерности всех явлений

переноса сходны между собой. Эти законы

были известны еще задолго до того, как

они были обоснованы и получены из

молекулярно-кинетической теории,

которая позволила установить, что

внешнее сходство их математических

выражений является следствием общностью

лежащего в основе явлений теплопроводности,

диффузии и внутреннего трения

молекулярного механизма перемешивания

молекул в процессе их хаотического

движения и столкновений друг с другом.

Рассмотренные законы Фурье, Фика

и Ньютона не вскрывают молекулярно-кинетической

сути коэффициентов λ, D и η. Выражения

для коэффициентов переноса получаются

из кинетической теории. Они записаны

без вывода, поскольку строгое и формальное

рассмотрение явлений переноса довольно

громоздко, а качественное — не имеет

смысла. Формулы (2), (4) и (7) дают связь

коэффициентов переноса и характеристики

теплового движения молекул. Из этих

формул следуют простые зависимости

между λ, D и η:

(7)

Из сопосавления формул (1), (3) и

(6), которые описывают явления переноса,

следует, что закономерности всех явлений

переноса сходны между собой. Эти законы

были известны еще задолго до того, как

они были обоснованы и получены из

молекулярно-кинетической теории,

которая позволила установить, что

внешнее сходство их математических

выражений является следствием общностью

лежащего в основе явлений теплопроводности,

диффузии и внутреннего трения

молекулярного механизма перемешивания

молекул в процессе их хаотического

движения и столкновений друг с другом.

Рассмотренные законы Фурье, Фика

и Ньютона не вскрывают молекулярно-кинетической

сути коэффициентов λ, D и η. Выражения

для коэффициентов переноса получаются

из кинетической теории. Они записаны

без вывода, поскольку строгое и формальное

рассмотрение явлений переноса довольно

громоздко, а качественное — не имеет

смысла. Формулы (2), (4) и (7) дают связь

коэффициентов переноса и характеристики

теплового движения молекул. Из этих

формул следуют простые зависимости

между λ, D и η:

![]() и

и

![]() Используя

эти формулы, можно по найденным из опыта

одним величинам найти другие.

Используя

эти формулы, можно по найденным из опыта

одним величинам найти другие.

30.

7.

7.

Энергетические характеристики движения вводятся на основе понятия механической работы или работы силы. Работой A, совершаемой постоянной силой называется физическая величина, равная произведению модулей силы и перемещения, умноженному на косинус угла α между векторами силы и перемещения (рис. 1.18.1):

|

Работа является скалярной величиной. Она может быть как положительна (0° ≤ α < 90°), так и отрицательна (90° < α ≤ 180°). При α = 90° работа, совершаемая силой, равна нулю. В системе СИ работа измеряется в джоулях (Дж). Джоуль равен работе, совершаемой силой в 1 Н на перемещении 1 м в направлении действия силы.

1 |

Рисунок

1.18.1. Работа силы

:

|

Если проекция силы на направление перемещения не остается постоянной, работу следует вычислять для малых перемещений и суммировать результаты:

|

Это сумма в пределе (Δsi → 0) переходит в интеграл. Графически работа определяется по площади криволинейной фигуры под графиком Fs(x) (рис. 1.18.2).

|

Рисунок 1.18.2. Графическое определение работы. ΔAi = FsiΔsi. |

Примером силы, модуль которой зависит от координаты, может служить упругая сила пружины, подчиняющаяся закону Гука. Для того, чтобы растянуть пружину, к ней нужно приложить внешнюю силу модуль которой пропорционален удлинению пружины (рис. 1.18.3).

|

Рисунок 1.18.3. Растянутая пружина. Направление внешней силы совпадает с направлением перемещения . k – жесткость пружины. |

Зависимость модуля внешней силы от координаты x изображается на графике прямой линией (рис. 1.18.4).

|

Рисунок 1.18.4. Зависимость модуля внешней силы от координаты при растяжении пружины. |

По площади треугольника на рис. 1.18.4 можно определить работу, совершенную внешней силой, приложенной к правому свободному концу пружины:

|

Этой же формулой выражается работа, совершенная внешней силой при сжатии пружины. В обоих случаях работа упругой силы равна по модулю работе внешней силы и противоположна ей по знаку. Если к телу приложено несколько сил, то общая работа всех сил равна алгебраической сумме работ, совершаемых отдельными силами, и равна работе равнодействующей приложенных сил. Работа силы, совершаемая в единицу времени, называется мощностью. Мощность N – физическая величина, равная отношению работы A к промежутку времени t, в течение которого совершена эта работа:

|

В Международной системе (СИ) единица мощности называется ватт (Вт). Ватт равен мощности силы, совершающей работу в 1 Дж за время 1 с.

|

При деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. Эта сила возникает вследствие электромагнитного взаимодействия между атомами и молекулами вещества. Ее называют силой упругости. Простейшим видом деформации является деформация растяжения или сжатия (рис. 1.12.1).

|

Рисунок

1.12.1. Деформация растяжения (x > 0) и

сжатия (x < 0). Внешняя сила

|

При малых деформациях (|x| << l) сила упругости пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации:

|

Это соотношение выражает экспериментально установленный закон Гука. Коэффициент k называется жесткостью тела. В системе СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м). Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала. В физике закон Гука для деформации растяжения или сжатия принято записывать в другой форме. Отношение ε = x / l называется относительной деформацией, а отношение σ = F / S = –Fупр / S, где S – площадь поперечного сечения деформированного тела, называется напряжением. Тогда закон Гука можно сформулировать так: относительная деформация ε пропорциональна напряжению σ:

|

Коэффициент E в этой формуле называется модулем Юнга. Модуль Юнга зависит только от свойств материала и не зависит от размеров и формы тела. Для различных материалов модуль Юнга меняется в широких пределах. Для стали, например, E ≈ 2·1011 Н/м2, а для резины E ≈ 2·106 Н/м2, то есть на пять порядков меньше. Закон Гука может быть обобщен и на случай более сложных деформаций. Например, при деформации изгиба упругая сила пропорциональна прогибу стержня, концы которого лежат на двух опорах (рис. 1.12.2).

|

Рисунок

1.12.2. Деформация изгиба.

|