- •1 Задачи анализа;

- •2 Задачи синтеза;

- •3 Задачи идентификации.

- •Основные задачи теории кс

- •1. Задачи анализа;

- •2. Задачи синтеза;

- •3. Задачи идентификации.

- •2. Высокой интенсивностью взаимодействия и вытекающим отсюда требованием уменьшения времени ответа.

- •Функционирование кс

- •Основные задачи теории вычислительных систем

- •Общая характеристика методов теории вычислительных систем

- •3. Классификация вычислительных систем

- •Характеристики производительности и надежности кс

- •Характеристики надежности кс

- •1 Холодное резервирование. Работает только основной канал.

- •2 Нагруженный резерв. Включены оба канала (резервный канал занимается посторонними задачами). Время перехода на основную задачу меньше чем в холодном резерве.

- •Общая характеристика методов теории вычислительных систем

- •Характеристики производительности кс

- •1. Номинальная производительность ;

- •2. Комплексная производительность ;

- •3. Пакеты тестовых программ spec XX

- •Характеристики надежности кс

- •1 Холодное резервирование. Работает только основной канал.

- •2 Нагруженный резерв. Включены оба канала (резервный канал занимается посторонними задачами). Время перехода на основную задачу меньше чем в холодном резерве.

- •4) Указывается начальное состояние системы;

- •8) Находятся показатели качества вс на основе найденных вероятностей состояния системы.

- •Анализ надежности кс со сложной структурой

- •2.Расчет надежности кс

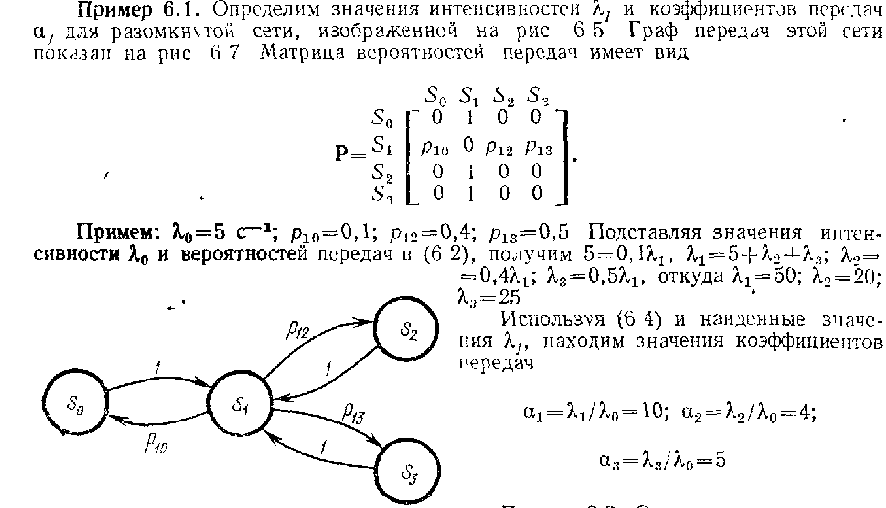

- •2. Для каждой вершины можно вычислить среднее количество попаданий вычислительного процесса в эту вершину по формуле

- •1. Разбить множество операторов на классы:

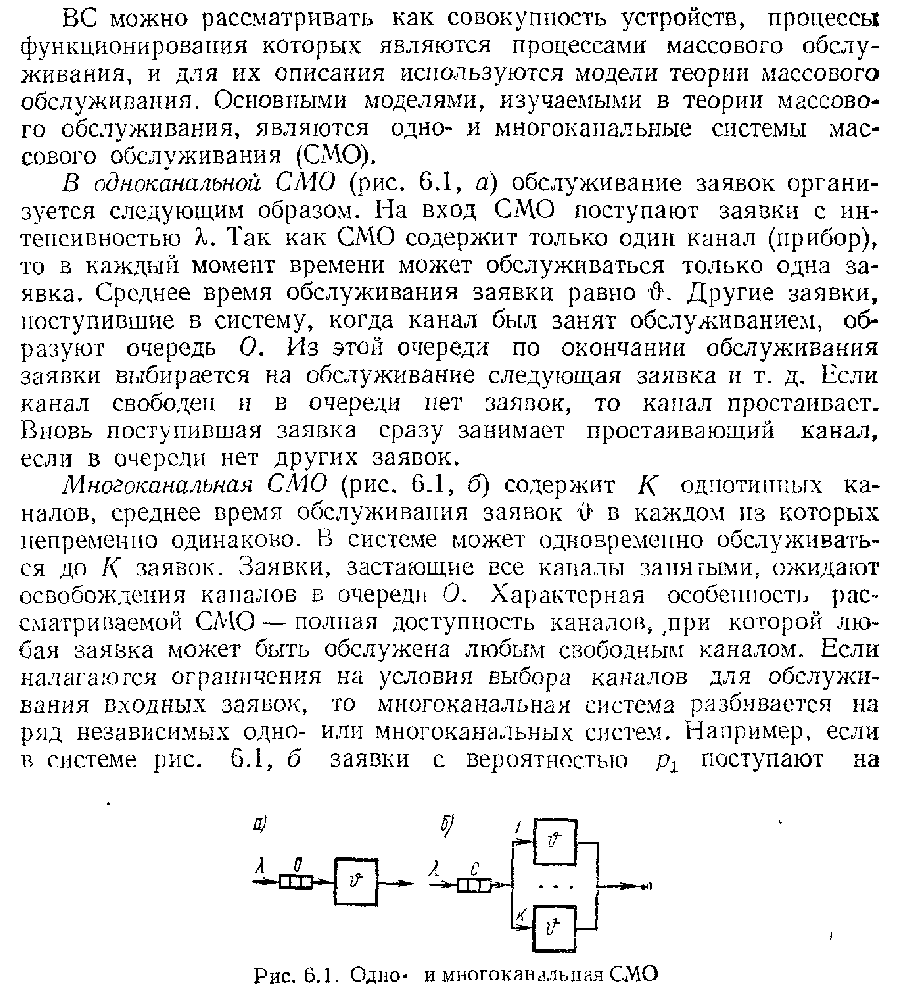

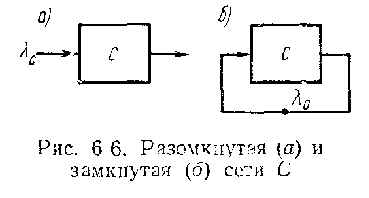

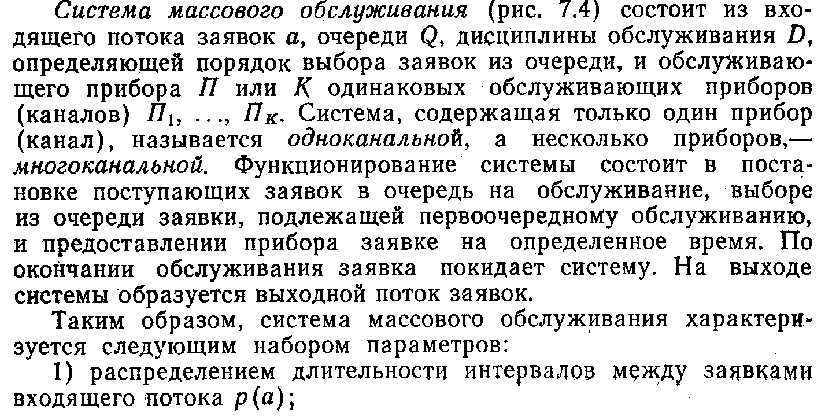

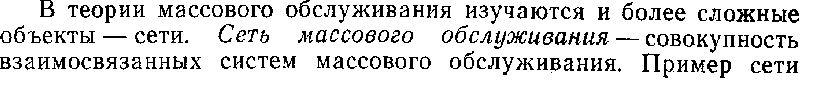

- •Модели вычислительных систем как систем массового обслуживания

- •1 Общие понятия и определения

- •Например m/m/1

- •2 Параметры систем массового обслуживания

- •Модели массового обслуживания вычислительных систем|

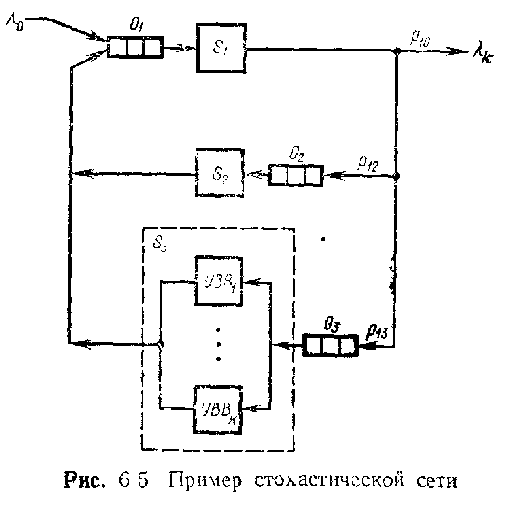

- •1. Представление вычислительной системы в виде стохастической сети

- •2. Потоки заявок

- •3. Длительность обслуживания заявок

- •Характеристики одноканальных смо

- •Многопроцессорные системы

- •5. Характеристики бесприоритетных дисциплин обслуживания

- •1) В порядке поступления (первой обслуживается заявка, поступившая раньше других);

- •2) В порядке, обратном порядку поступления заявок (первой обслуживается заявка, поступившая позже других);

- •3) Наугад, т. Е. Путем случайного выбора из очереди.

- •6. Характеристики дисциплины обслуживания с относительными приоритетами заявок

- •3.8. Характеристики дисциплин обслуживания со смешанными приоритетами

- •§ 3.9. Обслуживание заявок в групповом режиме

- •§ 3.10. Смешанный режим обслуживания заявок

- •§ 3.11. Диспетчирование на основе динамических приоритетов

- •§ 3.12. Оценка затрат на диспетчирование

- •1.Определяется интенсивность потока заявок I в смо Si из системы алгебраических уравнений

- •2.Вычисляются коэффициенты передач для каждой смо

- •3.Определяется среднее время обслуживания Ui заявки в смо Si :

- •6.Для моделирующей сети в целом характеристики п.5 определяются как

- •2.Расчет характеристик мультипроцессорной системы

- •1) Имеет доступ к общей памяти;

- •1.Средняя длина очереди заявок, ожидающих обслуживания в системе:

- •3. Среднее время пребывания заявок в системе :

- •Основные задачи теории кс

- •1. Задачи анализа;

- •2. Задачи синтеза;

- •3. Задачи идентификации.

- •1) С неограниченным временем пребывания заявок;

- •2) С относительными ограничениями на время пребывания заявок;

- •3) С абсолютными ограничениями на время пребывания заявок;

- •2.4. Контроллеры и сетевые комплексы ge Fanuc

- •Модели 311,313/323, 331

- •Коммуникационные возможности серии 90-30

- •2.4.3. Контроллеры VersaMax

- •2.4.4. Программное обеспечение

- •Общая характеристика протоколов и интерфейсов асу тп

- •2. Протоколы и интерфейсы нижнего уровня.

- •2. Основные технические характеристики контроллеров и программно-технических комплексов

- •Требования к корпоративной сети

- •2) Одновременное решение различных задач или частей одной задачи;

- •3) Конвейерная обработка информации.

- •1. Суть проблемы и основные понятия

- •1.1 Главные этапы распараллеливания задач

- •1.2 Сведения о вычислительных процессах

- •1.3 Распределенная обработка данных

- •1. Классификации архитектур параллельных вычислительных систем

- •1.1 Классификация Флинна

- •1. Процессоры

- •Память компьютерных систем

- •Простые коммутаторы

- •Простые коммутаторы с пространственным разделением

- •Составные коммутаторы

- •Коммутатор Клоза

- •Баньян-сети

- •Распределенные составные коммутаторы

- •Коммутация

- •Алгоритмы выбора маршрута

- •Граф межмодульных связей Convex Exemplar spp1000

- •Граф межмодульных связей мвс-100

- •3. Граф межмодульных связей мвс-1000

- •1. Построения коммуникационных сред на основе масштабируемого когерентного интерфейса sci

- •2. Коммуникационная среда myrinet

- •3. Коммуникационная среда Raceway

- •4. Коммуникационные среды на базе транспьютероподобных процессоров

- •1. Структура узла

- •2. Пакеты и свободные символы

- •3. Прием пакетов

- •4. Передача пакетов

- •5. Управление потоком

- •1. Структура адресного пространства

- •2. Регистры управления и состояния

- •3. Форматы пакетов

- •Когерентность кэш-памятей

- •1. Организация распределенной директории

- •2. Протокол когерентности

- •3. Алгоритм кэширования.

- •1 . Основные характеристики

- •1.2. Происхождение

- •1.3. Механизм когерентности

- •1. 4. Предназначение

- •1. 5. Структура коммуникационных сред на базе sci

- •1. 6. Физическая реализация

- •1. 7. Обозначение каналов

- •2. Реализация коммуникационной среды

- •2.1. На структурном уровне коммуникационная среда состоит из трех компонентов, как показано на рис. 2.1:

- •Масштабируемый когерентный интерфейс sci

- •Сетевая технология Myrinet

- •Коммуникационная среда Raceway

- •Коммуникационные среды на базе транспьютероподобных процессоров

- •1.Информационные модели

- •1.2. Мультипроцессоры

- •1.3. Мультикомпьютеры

- •Сравнительный анализ архитектур кс параллельного действия.

- •Архитектура вычислительных систем

- •Smp архитектура

- •Симметричные мультипроцессорные системы (smp)

- •Mpp архитектура

- •Массивно-параллельные системы (mpp)

- •Гибридная архитектура (numa)

- •Системы с неоднородным доступом к памяти (numa)

- •Pvp архитектура

- •Параллельные векторные системы (pvp)

- •1. Системы с конвейерной обработкой информации

- •1.2 Мультипроцессоры uma с много- ступенчатыми сетями

- •Мультипроцессоры numa

- •Мультипроцессор Sequent numa-q

- •Мультикомпьютеры с передачей сообщений

- •1. Общая характеристика кластерных систем.

- •2.Особенности построения кластерных систем.

- •Планирование работ в cow.

- •Без блокировки начала очереди (б); заполнение прямоугольника «процессоры-время» (в). Серым цветом показаны свободные процессоры

- •Общие сведения

- •Общие сведения

- •Логическая структура кластера

- •Логические функции физического узла.

- •Устройства памяти

- •Программное обеспечение

- •Элементы кластерных систем

- •1.1. Характеристики процессоров

- •Рассмотрим в начале процессор amd Opteron/Athlon 64.

- •Примеры промышленых разработок

- •Кластерные решения компании ibm

- •Диаграмма большого Linux-кластера.

- •Аппаратное обеспечение

- •Вычислительные узлы, выполняющие основные вычислительные задачи, для которых спроектирована система.

- •Программное обеспечение

- •Кластерные решения компании hp

- •Кластерные решения компании sgi

- •Производительность операций с плавающей точкой

- •Производительность памяти

- •Производительность системы ввода/вывода Linux

- •Масштабируемость технических приложений

- •Системное программное обеспечение

- •Архитектура san

- •Компоненты san

- •Примеры решений на основе san

- •San начального уровня

- •San между основным и резервным центром

- •Практические рекомендации

- •Построение san

- •Заключение

- •Принципы построения кластерных архитектур.

- •Оценки производительности параллельных систем

- •1) Имеет доступ к общей памяти;

- •2) Имеет общий доступ к устройствам ввода-вывода;

- •3) Управляется общей операционной системой, которая обеспечивает требуемое взаимодействие между процессорами и выполняемыми им программами как на аппаратном, так и на программном уровне.

- •4 Вероятность того, что в момент поступления очередной заявки все n процессоров заняты обслуживанием

- •Выбор коммутационного компонента.

- •Проблема сетевой перегрузки.

- •1. Обзор современных сетевых решении для построения кластеров.

- •1000-Мега битный вариант Ethernet

- •Организация внешней памяти

- •Эффективные кластерные решения

- •Концепция кластерных систем

- •Разделение на High Avalibility и High Performance системы

- •3. Проблематика High Performance кластеров

- •Проблематика High Availability кластерных систем

- •Смешанные архитектуры

- •6.Средства реализации High Performance кластеров

- •7.Средства распараллеливания

- •8.Средства реализации High Availability кластеров

- •9.Примеры проверенных решений

- •Архитектура san

- •Компоненты san

- •Примеры решений на основе san

- •San начального уровня

- •San между основным и резервным центром

- •Практические рекомендации

- •Построение san

- •Заключение

- •Symmetrix десять лет спустя

- •Матричная архитектура

- •Средства защиты данных

- •Ревизионизм и фон-неймановская архитектура

- •Литература

- •Связное программное обеспечение для мультикомпьютеров

- •1. Синхронная передача сообщений.

- •2. Буферная передача сообщений.

- •Планирование работ в cow

- •Средства распараллеливания

- •7.Средства распараллеливания

- •2. Кластерн ый вычислительн ый комплекс на основе интерфейса передачи сообщений

- •2.2 Программная реализация интерфейса передачи сообщений

- •2.3 Структура каталога mpich

- •2.4 «Устройства» mpich

- •2.5 Выполнение параллельной программы

- •2.6 Особенности выполнения программ на кластерах рабочих станций

- •2.7 Тестирование кластерного комплекса

- •Параллельная виртуальная машина

- •3 Кластерн ый вычислительн ый комплекс на основе пАраллельной виртуальной машины

- •3.1 Параллельная виртуальная машина

- •3.1.1 Общая характеристика

- •3.1.2 Гетерогенные вычислительные системы

- •3.1.3 Архитектура параллельной виртуальной машины

- •3.2 Настройка и запуск параллельной виртуальной машины

- •3.3 Структура каталога pvm

- •3.4 Тестирование параллельной виртуальной машины

- •На рисунке 3.2 представлена диаграмма, отображающая сравнение производительности коммуникационных библиотек mpi и pvm.

- •3.5 Сходства и различия pvm и mpi

- •4 . Кластерн ый вычислительн ый комплекса на основе программного пакета openMosix

- •4.1 Роль openMosix

- •4.2 Компоненты openMosix

- •4.2.1 Миграция процессов

- •4.2.2 Файловая система openMosix (oMfs)

- •4.3 Планирование кластера

- •4.4 Простая конфигурация

- •4.4.1 Синтаксис файла /etc/openmosix.Map

- •4.4.2 Автообнаружение

- •4. 5. Пользовательские утилиты администрирования openMosix

- •4. 6. Графические средства администрирования openMosix

- •4. 6.1 Использование openMosixView

- •4. 6.1.2 Окно конфигурации. Это окно появится после нажатия кнопки “cluster-node”.

- •4. 6.1.3 Окно advanced-execution. Если нужно запустить задания в кластере, то диалог "advanced execution" может сильно упростить эту задачу.

- •4.6.1.4 Командная строка. Можно указать дополнительные аргументы командной строки в поле ввода вверху окна. Аргументы приведены в таблице 9.2.

- •4. 6.2.2 Окно migrator. Этот диалог появляется, если кликнуть на каком-либо процессе из окна списка процессов.

- •4. 6.2.3 Управление удалёнными процессами. Этот диалог появляется при нажатии кнопки “manage procs from remote”

- •4.5.3 Использование openMosixcollector

- •4. 6.4 Использование openMosixanalyzer

- •4. 6.4. 1 Окно load-overview. Здесь отображается хронология нагрузки openMosix.

- •4. 6.4. 2 Статистическая информация об узле

- •4.5.4.3 Окно memory-overview. Здесь представляется обзор использования памяти (Memory-overview) в openMosixanalyzer.

- •4. 6.4.4 Окно openMosixhistory

- •4. 6.5 Использование openMosixmigmon

- •4.6 Список условных сокращений

- •Перечень ссылок

- •Общие сведения

- •2. Создание Windows-кластера

- •Суперкомпьютерная Программа "скиф"

- •Описание технических решений

- •Направления работ

- •Основные результаты

- •Кластер мгиу

- •Содержание

- •Понятие о кластере

- •Аппаратное обеспечение

- •Пропускная способность и латентность

- •1. Определение распределенной системы

- •2.1. Соединение пользователей с ресурсами

- •2.2. Прозрачность

- •Прозрачность в распределенных системах

- •2.3. Открытость

- •2.4. Масштабируемость

- •3.1. Мультипроцессоры

- •3.2. Гомогенные мультикомпьютерные системы

- •3.3. Гетерогенные мультикомпьютерные системы

- •4. Концепции программных решений рс

- •4.1. Распределенные операционные системы

- •4.2. Сетевые операционные системы

- •4.3. Программное обеспечение промежуточного уровня

- •5. Модель клиент-сервер рс

- •5.1. Клиенты и серверы

- •5.2. Разделение приложений по уровням

- •5.3. Варианты архитектуры клиент-сервер

- •Формы метакомпьютера

- •Настольный суперкомпьютер.

- •2. Интеллектуальный инструментальный комплекс.

- •Сетевой суперкомпьютер.

- •Проблемы создания метакомпьютера

- •Сегодняшняя архитектура метакомпьютерной среды

- •Взаимосвязь метакомпьютинга с общими проблемами развития системного по

- •5. Модель клиент-сервер рс

- •5.1. Клиенты и серверы

- •5.2. Разделение приложений по уровням

- •5.3. Варианты архитектуры клиент-сервер

- •Symmetrix десять лет спустя

- •Матричная архитектура

- •Средства защиты данных

- •Ревизионизм и фон-неймановская архитектура

- •Однородные вычислительные среды

- •Однокристальный ассоциативный процессор сам2000

- •Модели нейронных сетей

- •Модели инс

- •Оптимизационные системы.

- •Неуправляемые системы распознавания образов.

- •Системы feed forward.

- •Элементы нейрологики с позиции аппаратной реализации

- •Реализация нейронных сетей

- •Программные нейрокомпьютеры

- •Программно-аппаратные нейрокомпьютеры

- •Практическое использование инс

Характеристики одноканальных смо

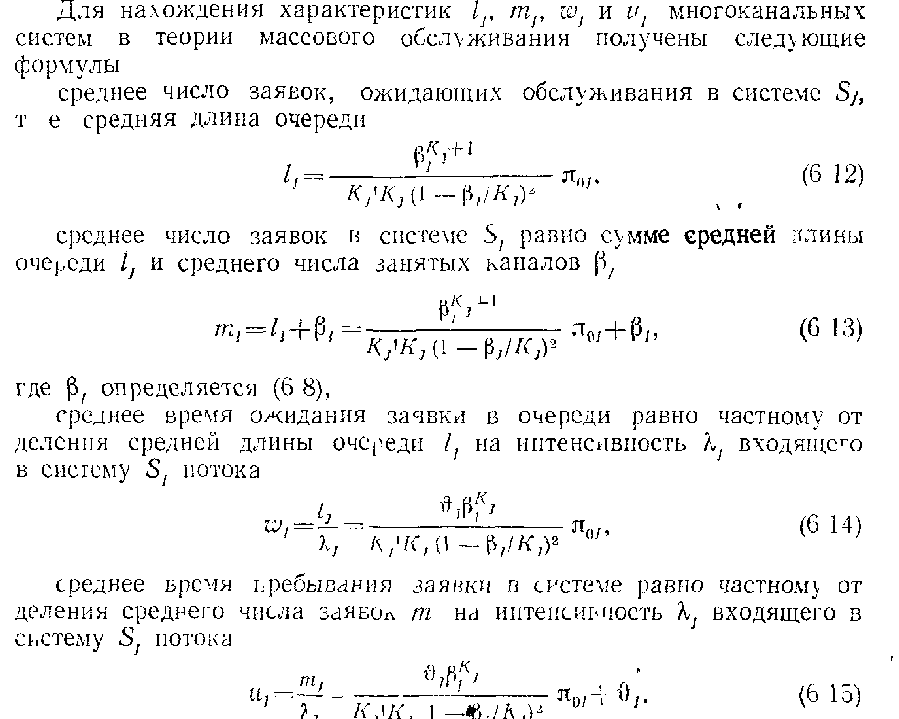

Характеристики многоканальных СМО

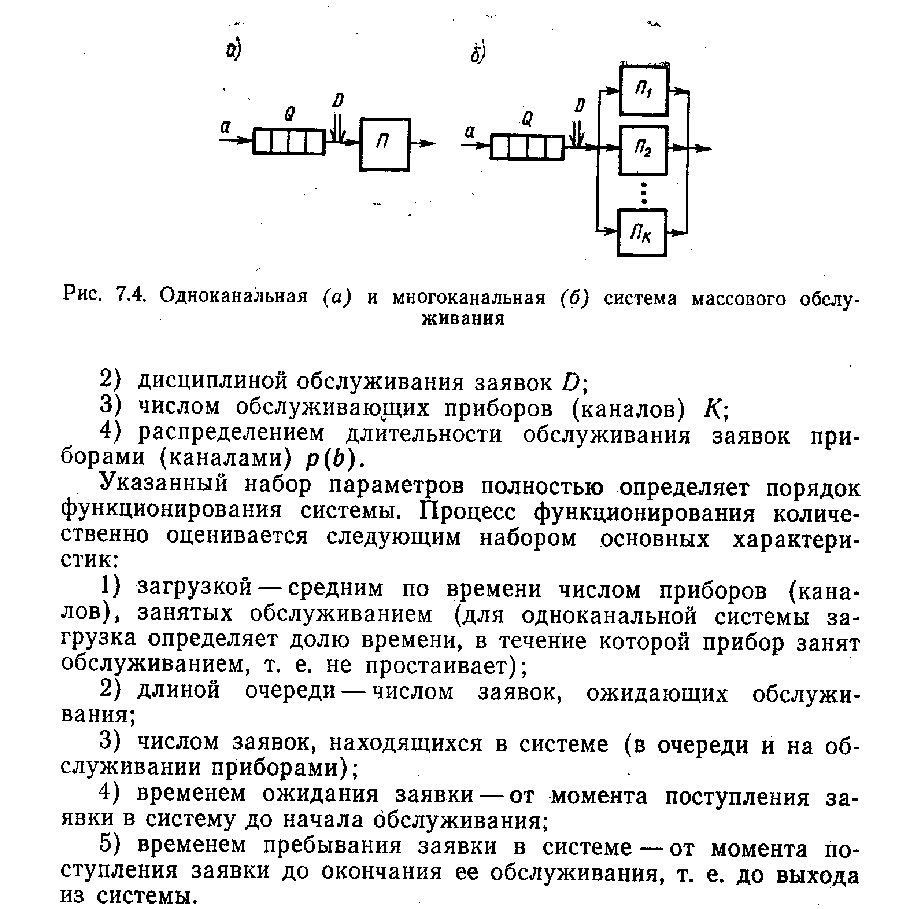

Многопроцессорные системы

Мультипроцессорной называется вычислительная система, состоящая из двух и более процессоров, каждый из которых обладает следующими свойствами:

1) имеет доступ к общей памяти;

2) имеет общий доступ к устройствам ввода-вывода;

3) управляется общей операционной системой, которая обеспечивает требуемое взаимодействие между процессорами и выполняемыми им программами как на аппаратном, так и на программном уровне.

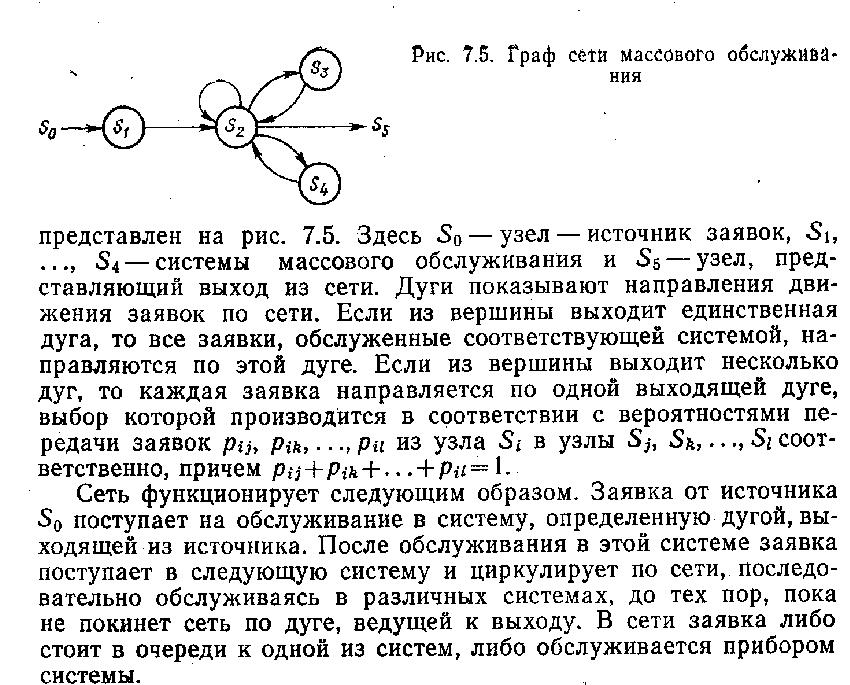

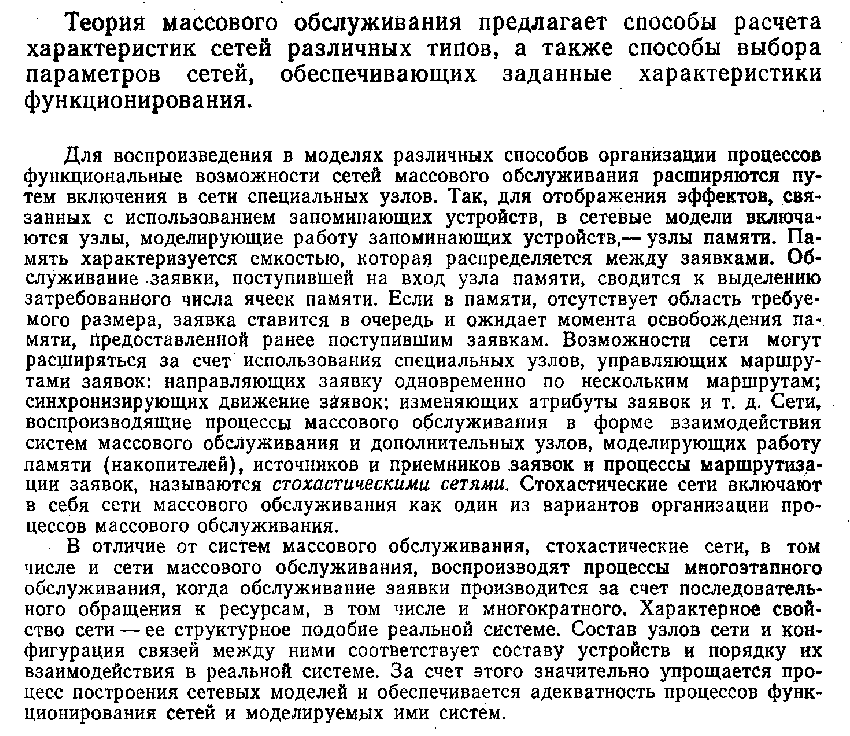

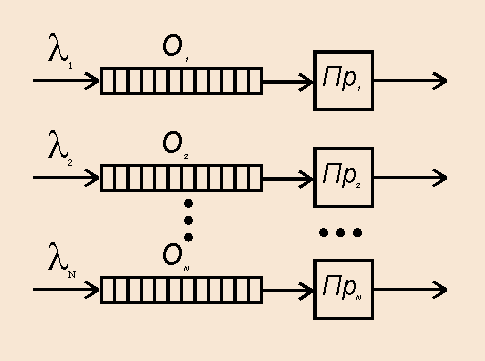

С точки зрения структурной организации МПС наиболее существенным является способ связи между процессорами и памятью системы. Различают системы с общей и индивидуальной памятью. Структура системы с общей памятью представлена на рис. 1, где Пр - процессор, МП - модуль памяти, К - коммутатор модуля памяти, КВВ - канал ввода-вывода, ВУ - внешнее устройство.

Основная особенность

МПС с общей памятью состоит в том, что

каждый из процессоров Пр1,

Пр2,

..., ПрN

имеет доступ к любому модулю МП1,

МП2,

…, МПL

которые могут функционировать независимо

друг от друга и в каждый момент времени

может выполняться до

одновременных обращений к модулям

памяти с целью записи или чтения слова

информации.

одновременных обращений к модулям

памяти с целью записи или чтения слова

информации.

Конфликтные ситуации (обращение к одному и тому же модулю памяти в пределах одного цикла обращения) разрешаются коммутатором , начинающим обслуживать первым устройство с наибольшим приоритетом. Каждый из процессоров может инициировать работу любого канала ввода-вывода КВВ1, КВВК. Каждый канал имеет доступ ко всем модулям памяти и обеспечивает ввод-вывод информации в любую область памяти системы.

Структура МПС с общей памятью наиболее универсальна: любая информация, хранимая в памяти системы, в равной степени доступна любому процессору и каналу ввода-вывода. Вследствие этого каждый процессор в любой момент времени может быть настроен на обработку любой информации, хранимой в основной памяти системы в модулях МП1,..., МПL. Недостатком МПС с общей памятью являются большие затраты оборудования в коммутаторах К. Эти затраты пропорциональны произведению числа устройств, подключенных к памяти, и числа модулей памяти.

Рис. 1. Структура системы с общей памятью

МПС с общей памятью функционирует в режиме разделения нагрузки, при котором любая программа может выполняться на любом процессоре. При этом режиме каждый из процессоров принимает на обслуживание -ю часть заявок ( -ю часть общей нагрузки).

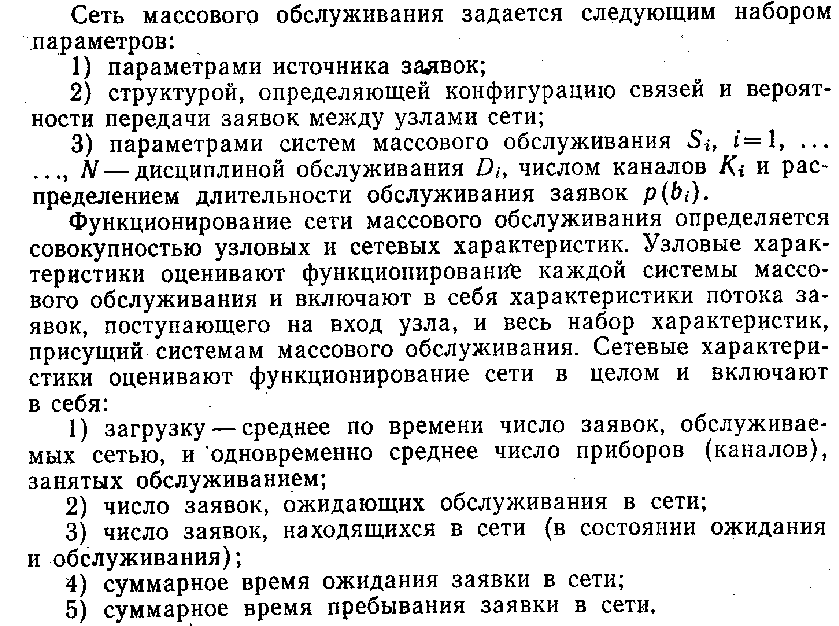

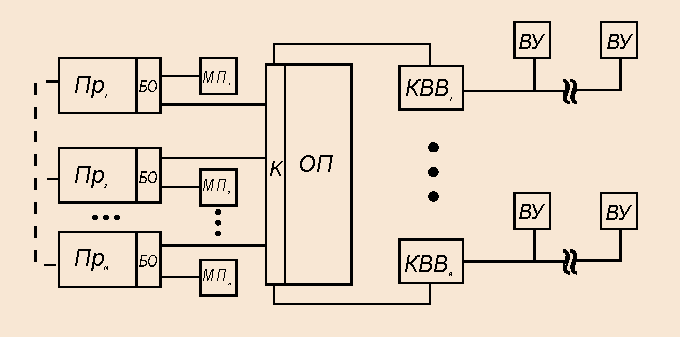

В МВС с индивидуальной памятью (рис. 2) каждый из процессоров Пр1, ..., ПрN обращается в основном к своему модулю памяти - модулям МП1, ..., МПN соответственно. Для обмена данными между подсистемами (Пр1 - МП1), ..., (ПрN - МПN) в процессорах предусмотрены блоки обмена БО, обеспечивающие передачу информации между общей памятью ОП и модулем памяти МПN. Доступ к ОП осуществляется через коммутатор К.

Принцип индивидуальной памяти позволяет существенно упростить обмен информацией в подсистеме "процессор - модуль памяти", вследствие чего увеличивается номинальное быстродействие процессора и уменьшаются затраты оборудования по сравнению с общей памятью.

Рис. 2. Структура МВС с индивидуальной памятью

В связи с этим в таких МВС каждый из процессоров ориентируется на обслуживание заявок определенных типов, а именно тех, программы обслуживания которых размещены в памяти процессора. Такой режим работы МВС называется режимом разделения функций.

Отрицательным последствием разделения памяти между процессорами является потеря ресурсов быстродействия в процессе обмена информацией между модулями памяти и общей памятью системы. Потери возникают из-за возможных приостановок работы процессоров для ожидания моментов окончания обмена данными с общей памятью и из-за дополнительной загрузки модулей памяти операциями обмена.

Если класс задач таков, что работа каждого процессора связана с использованием ограниченного подмножества данных и обращение к остальным данным происходит сравнительно редко, то индивидуализация памяти приводит к экономии оборудования и обеспечивает высокое быстродействие процессоров в системе. В противном случае, когда каждый из процессоров почти равновероятно обращается к любому сегменту данных, МПС должна строиться по схеме с общей памятью, исключающей необходимость в обмене информацией между модулями памяти.

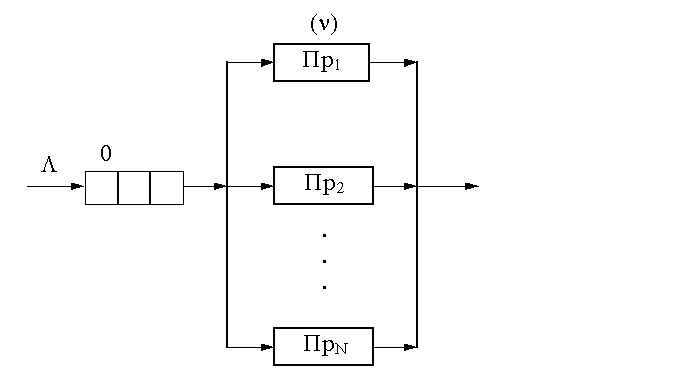

Модель МПС с

общей памятью.

Процесс обслуживания заявок в режиме

разделения нагрузки для системы с

одноуровневой памятью можно рассматривать

как процесс функционирования одной

-канальной

системы массового обслуживания (рис.

3) с интенсивностью

входящего потока, общей очередью заявок

O, заявки из которой выбирается в порядке

поступления их в систему, и средней

длительностью обслуживания заявки

каждым из процессоров Пр1,

…, ПрN,

равной

входящего потока, общей очередью заявок

O, заявки из которой выбирается в порядке

поступления их в систему, и средней

длительностью обслуживания заявки

каждым из процессоров Пр1,

…, ПрN,

равной

. Заявка, поступающая в систему, содержащую

процессоров, при наличии хотя бы одного

свободного процессора, немедленно

принимается процессором на обслуживание.

Если все

процессоров заняты обслуживанием ранее

поступивших заявок, поступающая заявка

размещается в очереди.

. Заявка, поступающая в систему, содержащую

процессоров, при наличии хотя бы одного

свободного процессора, немедленно

принимается процессором на обслуживание.

Если все

процессоров заняты обслуживанием ранее

поступивших заявок, поступающая заявка

размещается в очереди.

Рис. 3. Модель МВС с общей памятью

Рассмотрим, как

изменяются характеристики МПС при

изменении числа

процессоров и сохранении суммарного

быстродействия системы

,

так что быстродействие процессора

,

так что быстродействие процессора

.

Интенсивность суммарного потока

и

средняя трудоемкость обслуживания

.

Интенсивность суммарного потока

и

средняя трудоемкость обслуживания

.

Загрузка процессора

.

Загрузка процессора

,

где

,

где

- интенсивность обслуживания процессора,

- интенсивность обслуживания процессора,

- суммарная интенсивность обслуживания,

- суммарная интенсивность обслуживания,

зависит от быстродействия процессоров

и их числа.

зависит от быстродействия процессоров

и их числа.

При увеличении

числа процессоров уменьшается среднее

время ожидания заявок

(

( ,

при любом

,

при любом

).

).

Среднее время

пребывания заявок

увеличивается с увеличением числа

процессоров в системе. Среднее время

пребывания заявки в системе

увеличивается с увеличением числа

процессоров в системе. Среднее время

пребывания заявки в системе

,

где

- средняя длительность обслуживания

заявки:

,

где

- средняя длительность обслуживания

заявки:

.

.

При

и увеличении числа

процессоров средняя длительность

обслуживания возрастает пропорционально

,

а среднее время ожидания

уменьшается медленнее, чем увеличивается

средняя длительность обслуживания

,

в результате чего сумма

увеличивается. Поскольку с увеличением

числа процессоров среднее время ожидания

,

то

,

то

.

.

Таким образом, увеличение числа процессоров при условии постоянства их суммарного быстродействия приводит к улучшению таких характеристик, как среднее время ожидания и средняя длина очереди, и к ухудшению таких характеристик, как среднее время пребывания и среднее число заявок, находящихся в системе.

Модель МПС с индивидуальной памятью. В наиболее простом случае, когда процессоры не обмениваются информацией с общей памятью или количество информации, передаваемой при обменах, может быть столь незначительно, что допустимо пренебречь влиянием процессов обмена на процесс обслуживания заявок. В таком случае можно считать, что процессоры функционируют независимо и работу N-процессорной системы в режиме разделения функций можно рассматривать как процесс функционирования N-одноканальных систем массового обслуживания (рис. 4).

Каждая из систем

массового обслуживания состоит из

потока заявок с интенсивностью

,

очереди

и процессора Прi.

и процессора Прi.

Рис. 4. Модель МВС с индивидуальной памятью одного уровня

Сравнение характеристик МПС с общей и индивидуальной памятью.

В системах с общей

очередью (в режиме разделения нагрузки)

среднее время пребывания заявок меньше,

чем в эквивалентной системе с

индивидуальными очередями, работающей

в режиме разделения функций. Относительный

выигрыш во времени пребывания, достигаемый

при использовании общей очереди,

увеличивается с увеличением коэффициента

загрузки

процессора; при

среднее время пребывания в системе с

общей очередью в

раз меньше, чем в системе с индивидуальными

очередями. Относительный выигрыш во

времени пребывания заявок в системе с

общей очередью возрастает и с увеличением

числа процессоров.

среднее время пребывания в системе с

общей очередью в

раз меньше, чем в системе с индивидуальными

очередями. Относительный выигрыш во

времени пребывания заявок в системе с

общей очередью возрастает и с увеличением

числа процессоров.

Таким образом, при одинаковом быстродействии процессоров МПС с общей памятью, используемая в режиме разделения нагрузки, обеспечивает большую оперативность в обслуживании заявок и меньшую длину очередей, чем МПС с индивидуальными очередями, используемая в режиме разделения функций.