- •1 Задачи анализа;

- •2 Задачи синтеза;

- •3 Задачи идентификации.

- •Основные задачи теории кс

- •1. Задачи анализа;

- •2. Задачи синтеза;

- •3. Задачи идентификации.

- •2. Высокой интенсивностью взаимодействия и вытекающим отсюда требованием уменьшения времени ответа.

- •Функционирование кс

- •Основные задачи теории вычислительных систем

- •Общая характеристика методов теории вычислительных систем

- •3. Классификация вычислительных систем

- •Характеристики производительности и надежности кс

- •Характеристики надежности кс

- •1 Холодное резервирование. Работает только основной канал.

- •2 Нагруженный резерв. Включены оба канала (резервный канал занимается посторонними задачами). Время перехода на основную задачу меньше чем в холодном резерве.

- •Общая характеристика методов теории вычислительных систем

- •Характеристики производительности кс

- •1. Номинальная производительность ;

- •2. Комплексная производительность ;

- •3. Пакеты тестовых программ spec XX

- •Характеристики надежности кс

- •1 Холодное резервирование. Работает только основной канал.

- •2 Нагруженный резерв. Включены оба канала (резервный канал занимается посторонними задачами). Время перехода на основную задачу меньше чем в холодном резерве.

- •4) Указывается начальное состояние системы;

- •8) Находятся показатели качества вс на основе найденных вероятностей состояния системы.

- •Анализ надежности кс со сложной структурой

- •2.Расчет надежности кс

- •2. Для каждой вершины можно вычислить среднее количество попаданий вычислительного процесса в эту вершину по формуле

- •1. Разбить множество операторов на классы:

- •Модели вычислительных систем как систем массового обслуживания

- •1 Общие понятия и определения

- •Например m/m/1

- •2 Параметры систем массового обслуживания

- •Модели массового обслуживания вычислительных систем|

- •1. Представление вычислительной системы в виде стохастической сети

- •2. Потоки заявок

- •3. Длительность обслуживания заявок

- •Характеристики одноканальных смо

- •Многопроцессорные системы

- •5. Характеристики бесприоритетных дисциплин обслуживания

- •1) В порядке поступления (первой обслуживается заявка, поступившая раньше других);

- •2) В порядке, обратном порядку поступления заявок (первой обслуживается заявка, поступившая позже других);

- •3) Наугад, т. Е. Путем случайного выбора из очереди.

- •6. Характеристики дисциплины обслуживания с относительными приоритетами заявок

- •3.8. Характеристики дисциплин обслуживания со смешанными приоритетами

- •§ 3.9. Обслуживание заявок в групповом режиме

- •§ 3.10. Смешанный режим обслуживания заявок

- •§ 3.11. Диспетчирование на основе динамических приоритетов

- •§ 3.12. Оценка затрат на диспетчирование

- •1.Определяется интенсивность потока заявок I в смо Si из системы алгебраических уравнений

- •2.Вычисляются коэффициенты передач для каждой смо

- •3.Определяется среднее время обслуживания Ui заявки в смо Si :

- •6.Для моделирующей сети в целом характеристики п.5 определяются как

- •2.Расчет характеристик мультипроцессорной системы

- •1) Имеет доступ к общей памяти;

- •1.Средняя длина очереди заявок, ожидающих обслуживания в системе:

- •3. Среднее время пребывания заявок в системе :

- •Основные задачи теории кс

- •1. Задачи анализа;

- •2. Задачи синтеза;

- •3. Задачи идентификации.

- •1) С неограниченным временем пребывания заявок;

- •2) С относительными ограничениями на время пребывания заявок;

- •3) С абсолютными ограничениями на время пребывания заявок;

- •2.4. Контроллеры и сетевые комплексы ge Fanuc

- •Модели 311,313/323, 331

- •Коммуникационные возможности серии 90-30

- •2.4.3. Контроллеры VersaMax

- •2.4.4. Программное обеспечение

- •Общая характеристика протоколов и интерфейсов асу тп

- •2. Протоколы и интерфейсы нижнего уровня.

- •2. Основные технические характеристики контроллеров и программно-технических комплексов

- •Требования к корпоративной сети

- •2) Одновременное решение различных задач или частей одной задачи;

- •3) Конвейерная обработка информации.

- •1. Суть проблемы и основные понятия

- •1.1 Главные этапы распараллеливания задач

- •1.2 Сведения о вычислительных процессах

- •1.3 Распределенная обработка данных

- •1. Классификации архитектур параллельных вычислительных систем

- •1.1 Классификация Флинна

- •1. Процессоры

- •Память компьютерных систем

- •Простые коммутаторы

- •Простые коммутаторы с пространственным разделением

- •Составные коммутаторы

- •Коммутатор Клоза

- •Баньян-сети

- •Распределенные составные коммутаторы

- •Коммутация

- •Алгоритмы выбора маршрута

- •Граф межмодульных связей Convex Exemplar spp1000

- •Граф межмодульных связей мвс-100

- •3. Граф межмодульных связей мвс-1000

- •1. Построения коммуникационных сред на основе масштабируемого когерентного интерфейса sci

- •2. Коммуникационная среда myrinet

- •3. Коммуникационная среда Raceway

- •4. Коммуникационные среды на базе транспьютероподобных процессоров

- •1. Структура узла

- •2. Пакеты и свободные символы

- •3. Прием пакетов

- •4. Передача пакетов

- •5. Управление потоком

- •1. Структура адресного пространства

- •2. Регистры управления и состояния

- •3. Форматы пакетов

- •Когерентность кэш-памятей

- •1. Организация распределенной директории

- •2. Протокол когерентности

- •3. Алгоритм кэширования.

- •1 . Основные характеристики

- •1.2. Происхождение

- •1.3. Механизм когерентности

- •1. 4. Предназначение

- •1. 5. Структура коммуникационных сред на базе sci

- •1. 6. Физическая реализация

- •1. 7. Обозначение каналов

- •2. Реализация коммуникационной среды

- •2.1. На структурном уровне коммуникационная среда состоит из трех компонентов, как показано на рис. 2.1:

- •Масштабируемый когерентный интерфейс sci

- •Сетевая технология Myrinet

- •Коммуникационная среда Raceway

- •Коммуникационные среды на базе транспьютероподобных процессоров

- •1.Информационные модели

- •1.2. Мультипроцессоры

- •1.3. Мультикомпьютеры

- •Сравнительный анализ архитектур кс параллельного действия.

- •Архитектура вычислительных систем

- •Smp архитектура

- •Симметричные мультипроцессорные системы (smp)

- •Mpp архитектура

- •Массивно-параллельные системы (mpp)

- •Гибридная архитектура (numa)

- •Системы с неоднородным доступом к памяти (numa)

- •Pvp архитектура

- •Параллельные векторные системы (pvp)

- •1. Системы с конвейерной обработкой информации

- •1.2 Мультипроцессоры uma с много- ступенчатыми сетями

- •Мультипроцессоры numa

- •Мультипроцессор Sequent numa-q

- •Мультикомпьютеры с передачей сообщений

- •1. Общая характеристика кластерных систем.

- •2.Особенности построения кластерных систем.

- •Планирование работ в cow.

- •Без блокировки начала очереди (б); заполнение прямоугольника «процессоры-время» (в). Серым цветом показаны свободные процессоры

- •Общие сведения

- •Общие сведения

- •Логическая структура кластера

- •Логические функции физического узла.

- •Устройства памяти

- •Программное обеспечение

- •Элементы кластерных систем

- •1.1. Характеристики процессоров

- •Рассмотрим в начале процессор amd Opteron/Athlon 64.

- •Примеры промышленых разработок

- •Кластерные решения компании ibm

- •Диаграмма большого Linux-кластера.

- •Аппаратное обеспечение

- •Вычислительные узлы, выполняющие основные вычислительные задачи, для которых спроектирована система.

- •Программное обеспечение

- •Кластерные решения компании hp

- •Кластерные решения компании sgi

- •Производительность операций с плавающей точкой

- •Производительность памяти

- •Производительность системы ввода/вывода Linux

- •Масштабируемость технических приложений

- •Системное программное обеспечение

- •Архитектура san

- •Компоненты san

- •Примеры решений на основе san

- •San начального уровня

- •San между основным и резервным центром

- •Практические рекомендации

- •Построение san

- •Заключение

- •Принципы построения кластерных архитектур.

- •Оценки производительности параллельных систем

- •1) Имеет доступ к общей памяти;

- •2) Имеет общий доступ к устройствам ввода-вывода;

- •3) Управляется общей операционной системой, которая обеспечивает требуемое взаимодействие между процессорами и выполняемыми им программами как на аппаратном, так и на программном уровне.

- •4 Вероятность того, что в момент поступления очередной заявки все n процессоров заняты обслуживанием

- •Выбор коммутационного компонента.

- •Проблема сетевой перегрузки.

- •1. Обзор современных сетевых решении для построения кластеров.

- •1000-Мега битный вариант Ethernet

- •Организация внешней памяти

- •Эффективные кластерные решения

- •Концепция кластерных систем

- •Разделение на High Avalibility и High Performance системы

- •3. Проблематика High Performance кластеров

- •Проблематика High Availability кластерных систем

- •Смешанные архитектуры

- •6.Средства реализации High Performance кластеров

- •7.Средства распараллеливания

- •8.Средства реализации High Availability кластеров

- •9.Примеры проверенных решений

- •Архитектура san

- •Компоненты san

- •Примеры решений на основе san

- •San начального уровня

- •San между основным и резервным центром

- •Практические рекомендации

- •Построение san

- •Заключение

- •Symmetrix десять лет спустя

- •Матричная архитектура

- •Средства защиты данных

- •Ревизионизм и фон-неймановская архитектура

- •Литература

- •Связное программное обеспечение для мультикомпьютеров

- •1. Синхронная передача сообщений.

- •2. Буферная передача сообщений.

- •Планирование работ в cow

- •Средства распараллеливания

- •7.Средства распараллеливания

- •2. Кластерн ый вычислительн ый комплекс на основе интерфейса передачи сообщений

- •2.2 Программная реализация интерфейса передачи сообщений

- •2.3 Структура каталога mpich

- •2.4 «Устройства» mpich

- •2.5 Выполнение параллельной программы

- •2.6 Особенности выполнения программ на кластерах рабочих станций

- •2.7 Тестирование кластерного комплекса

- •Параллельная виртуальная машина

- •3 Кластерн ый вычислительн ый комплекс на основе пАраллельной виртуальной машины

- •3.1 Параллельная виртуальная машина

- •3.1.1 Общая характеристика

- •3.1.2 Гетерогенные вычислительные системы

- •3.1.3 Архитектура параллельной виртуальной машины

- •3.2 Настройка и запуск параллельной виртуальной машины

- •3.3 Структура каталога pvm

- •3.4 Тестирование параллельной виртуальной машины

- •На рисунке 3.2 представлена диаграмма, отображающая сравнение производительности коммуникационных библиотек mpi и pvm.

- •3.5 Сходства и различия pvm и mpi

- •4 . Кластерн ый вычислительн ый комплекса на основе программного пакета openMosix

- •4.1 Роль openMosix

- •4.2 Компоненты openMosix

- •4.2.1 Миграция процессов

- •4.2.2 Файловая система openMosix (oMfs)

- •4.3 Планирование кластера

- •4.4 Простая конфигурация

- •4.4.1 Синтаксис файла /etc/openmosix.Map

- •4.4.2 Автообнаружение

- •4. 5. Пользовательские утилиты администрирования openMosix

- •4. 6. Графические средства администрирования openMosix

- •4. 6.1 Использование openMosixView

- •4. 6.1.2 Окно конфигурации. Это окно появится после нажатия кнопки “cluster-node”.

- •4. 6.1.3 Окно advanced-execution. Если нужно запустить задания в кластере, то диалог "advanced execution" может сильно упростить эту задачу.

- •4.6.1.4 Командная строка. Можно указать дополнительные аргументы командной строки в поле ввода вверху окна. Аргументы приведены в таблице 9.2.

- •4. 6.2.2 Окно migrator. Этот диалог появляется, если кликнуть на каком-либо процессе из окна списка процессов.

- •4. 6.2.3 Управление удалёнными процессами. Этот диалог появляется при нажатии кнопки “manage procs from remote”

- •4.5.3 Использование openMosixcollector

- •4. 6.4 Использование openMosixanalyzer

- •4. 6.4. 1 Окно load-overview. Здесь отображается хронология нагрузки openMosix.

- •4. 6.4. 2 Статистическая информация об узле

- •4.5.4.3 Окно memory-overview. Здесь представляется обзор использования памяти (Memory-overview) в openMosixanalyzer.

- •4. 6.4.4 Окно openMosixhistory

- •4. 6.5 Использование openMosixmigmon

- •4.6 Список условных сокращений

- •Перечень ссылок

- •Общие сведения

- •2. Создание Windows-кластера

- •Суперкомпьютерная Программа "скиф"

- •Описание технических решений

- •Направления работ

- •Основные результаты

- •Кластер мгиу

- •Содержание

- •Понятие о кластере

- •Аппаратное обеспечение

- •Пропускная способность и латентность

- •1. Определение распределенной системы

- •2.1. Соединение пользователей с ресурсами

- •2.2. Прозрачность

- •Прозрачность в распределенных системах

- •2.3. Открытость

- •2.4. Масштабируемость

- •3.1. Мультипроцессоры

- •3.2. Гомогенные мультикомпьютерные системы

- •3.3. Гетерогенные мультикомпьютерные системы

- •4. Концепции программных решений рс

- •4.1. Распределенные операционные системы

- •4.2. Сетевые операционные системы

- •4.3. Программное обеспечение промежуточного уровня

- •5. Модель клиент-сервер рс

- •5.1. Клиенты и серверы

- •5.2. Разделение приложений по уровням

- •5.3. Варианты архитектуры клиент-сервер

- •Формы метакомпьютера

- •Настольный суперкомпьютер.

- •2. Интеллектуальный инструментальный комплекс.

- •Сетевой суперкомпьютер.

- •Проблемы создания метакомпьютера

- •Сегодняшняя архитектура метакомпьютерной среды

- •Взаимосвязь метакомпьютинга с общими проблемами развития системного по

- •5. Модель клиент-сервер рс

- •5.1. Клиенты и серверы

- •5.2. Разделение приложений по уровням

- •5.3. Варианты архитектуры клиент-сервер

- •Symmetrix десять лет спустя

- •Матричная архитектура

- •Средства защиты данных

- •Ревизионизм и фон-неймановская архитектура

- •Однородные вычислительные среды

- •Однокристальный ассоциативный процессор сам2000

- •Модели нейронных сетей

- •Модели инс

- •Оптимизационные системы.

- •Неуправляемые системы распознавания образов.

- •Системы feed forward.

- •Элементы нейрологики с позиции аппаратной реализации

- •Реализация нейронных сетей

- •Программные нейрокомпьютеры

- •Программно-аппаратные нейрокомпьютеры

- •Практическое использование инс

Компьютерная система – совокупность взаимосвязанных процессоров и других вычислительных устройств, а также отдельных компьютеров предназначенных для повышения производительности и надёжности.

Компьютерные системы (КС) применяются при решении задач научных исследований, задач обработки сигналов и изображений, задач анализа в генной инженерии, компьютерной графики (синтез изображений), задач военной области, задач метрологических служб – для этого требуются многие комплексные системы.

Параллельная обработка – разбиение программы на участки, которые могут обрабатываться параллельно на различных вычислительных устройствах.

Методологически компьютерные системы используют теорию сложных систем и теорию вычислительных систем, которые изучают характеристики систем из большого количества элементов и связей. Здесь используются понятия структуры и эффективности.

Структура системы – набор элементов и связей между ними.

Эффективность – степень соответствия системы своему назначению. Для сложных систем эффективность не удается определить одной величиной и поэтому ее представляют набором величин, называемых характеристиками системы. Набор характеристик формируется таким образом, чтобы в своей совокупности они давали наиболее полное представление об эффективности системы. Основные характеристики эффективности компьютерной системы (КС) описываются показателями производительности и надежности.

Характеристики зависят от организации системы – структуры, состава программного обеспечения, режима функционирования системы и др. Характеристики определяют свойства системы как целого, проявляющиеся в процессе эксплуатации системы и зависящие от ее организации, представляемой соответствующим набором параметров (число и быстродействие устройств, емкость памяти и др.). Исследования характеристик и свойств КС могут быть проведены с помощью методов теории вычислительных систем.

При этом возникают следующие задачи:

1 Задачи анализа;

2 Задачи синтеза;

3 Задачи идентификации.

Задача анализа

- определение свойств, присущих системе

или классу систем (получение характеристик

на основе структур параметров и режимов

обработки). В общем случае задача синтеза

формулируется следующим образом. Исходя

из цели исследования назначается набор

характеристик

исследуемого объекта (вычислительная

система, ее элемент, некоторый процесс

и др.) и точность

исследуемого объекта (вычислительная

система, ее элемент, некоторый процесс

и др.) и точность

,

с которой они должны быть определены.

Требуется найти способ оценки характеристик

,

с которой они должны быть определены.

Требуется найти способ оценки характеристик

объекта с заданной точностью

объекта с заданной точностью

и

на основе этого способа определить

характеристики.

и

на основе этого способа определить

характеристики.

Задача синтеза. Синтез – процесс создания вычислительной системы, наилучшим образом соответствующей своему назначению. Исходными в задаче синтеза являются: 1 функция системы (класс решаемых задач); 2 ограничения на характеристики системы (производительность, надежность и др.); 3 критерий эффективности, устанавливающий способ оценки качества системы в целом. Необходимо выбрать конфигурацию системы и режим обработки данных, удовлетворяющие заданным ограничениям и оптимальные по критерию эффективности.

Проектирование системы ведется сверху вниз – от наиболее общих решений, связанных с системой в целом, к частным решениям, относящимся к отдельным подсистемам и их частям.

Сложность задачи синтеза КС обусловлена числом варьируемых параметров, описывающих конфигурацию и режим функционирования системы и областью варьирования параметров. Для решения задач синтеза используются математические методы линейного и нелинейного программирования и имеют большую вычислительную сложность из-за нелинейности функций.

Задачи идентификации. При эксплуатации КС возникает необходимость в повышении их эффективности путем подбора конфигурации и режима функционирования, соответствующих классу решаемых задач и требованиям к качеству обслуживания пользователей. В связи с ростом нагрузки на систему может потребоваться изменение конфигурации системы, использование более современных операционных систем и реализуемых ими режимов обработки. В этих случаях следует оценить возможный эффект, для чего необходимы модели производительности и надежности систем. Построение модели системы на основе априорных сведений об ее организации и данных измерений называется идентификацией системы

Основные задачи теории кс

В теории КС широко используются следующие задачи:

1. Задачи анализа;

2. Задачи синтеза;

3. Задачи идентификации.

Задача анализа - определение свойств, присущих системе или классу систем (получение характеристик на основе структур параметров и режимов обработки). В общем случае задача синтеза формулируется следующим образом. Исходя из цели исследования назначается набор характеристик исследуемого объекта (вычислительная система, ее элемент, некоторый процесс и др.) и точность , с которой они должны быть определены. Требуется найти способ оценки характеристик объекта с заданной точностью и на основе этого способа определить характеристики.

Задача синтеза. Синтез – процесс создания вычислительной системы, наилучшим образом соответствующей своему назначению. Исходными в задаче синтеза являются: 1. функция системы (класс решаемых задач);

2. ограничения на характеристики системы (производительность, надежность и др.); 3. критерий эффективности, устанавливающий способ оценки качества системы в целом. Необходимо выбрать конфигурацию системы и режим обработки данных, удовлетворяющие заданным ограничениям и оптимальные по критерию эффективности.

Проектирование системы ведется сверху вниз – от наиболее общих решений, связанных с системой в целом, к частным решениям, относящимся к отдельным подсистемам и их частям.

Сложность задачи синтеза КС обусловлена числом варьируемых параметров, описывающих конфигурацию и режим функционирования системы и областью варьирования параметров. Для решения задач синтеза используются математические методы линейного и нелинейного программирования и имеют большую вычислительную сложность из-за нелинейности функций.

Задачи идентификации. При эксплуатации КС возникает необходимость в повышении их эффективности путем подбора конфигурации и режима функционирования, соответствующих классу решаемых задач и требованиям к качеству обслуживания пользователей. В связи с ростом нагрузки на систему может потребоваться изменение конфигурации системы, использование более современных операционных систем и реализуемых ими режимов обработки. В этих случаях следует оценить возможный эффект, для чего необходимы модели производительности и надежности систем. Построение модели системы на основе априорных сведений об ее организации и данных измерений называется идентификацией системы

СОСТАВ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КС.

Компьютерные системы строятся из технических и программных средств, существенно различающихся по своей природе. Поэтому КС принято рассматривать как совокупность двух составляющих: технических средств и программного обеспечения. Функционирование КС определяется взаимодействием программных и технических средств, в результате чего свойства системы проявляются как совокупные свойства технических и программных средств.

Технические средства. Основу КС составляют технические средства—оборудование, предназначенное для ввода, хранения, преобразования и вывода данных. Состав технических средств определяется структурой (конфигурацией) КС, т.е. - тем, из каких частей (элементов) состоит система и каким образом эти части связаны между собой. Математическая форма представления структуры—граф, вершины которого соответствуют элементам системы, а ребра (дуги)—связям между элементами.

Инженерная форма представления структуры — схема. Таким образом, схема и граф тождественны по содержанию и различны по форме. В схеме для изображения элементов используются различные геометрические фигуры, а для изображения связей—линии многих типов. За счет этого схема приобретает большую по сравнению с графом наглядность. Основные элементы структуры КС — устройства: процессоры, устройства запоминающие, ввода — вывода, сопряжения с объектами и др. Устройства связываются с помощью интерфейсов, включающих в себя совокупность линий или каналов передачи данных (линий связи).

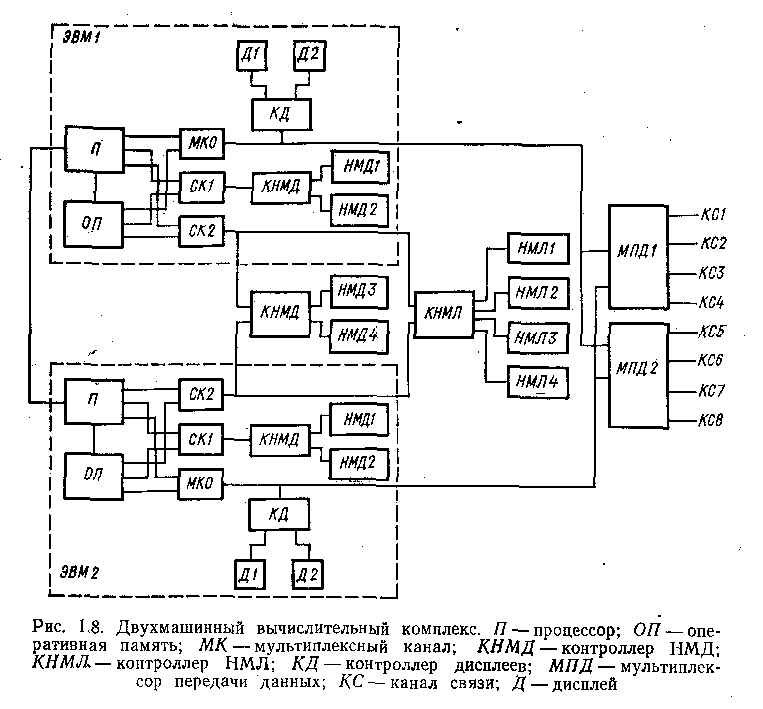

Пример структуры, представленной на уровне устройств, приведен на которых снабжена тремя каналами ввода — вывода МКО, СК.1 и СК.З, двумя

подключенными через контроллер КД к мультиплексному каналу МК.О. Машины связаны с общим для них набором внешних запоминающих устройств— накопителями на магнитных дисках НМДЗ и НМД4 и магнитных лентах НМЛ1—НМЛ4, которые подключены к селекторным каналам СК2 через соответствующие контроллеры КНМД я КНМЛ. К ЭВМ подключены мультиплексоры передачи данных МПД1 и МПД2, каждый из которых обслуживает четыре канала связи КС1-К.С4 и КС5-КС8. На рисунке линиями представ. лены следующие интерфейсы: интерфейс прямого управления, сопрягающий процессоры ЭВМ1 и ЭВМ2; интерфейсы оперативной памяти, связывающие оперативную память с процессором и каналами ввода—вывода МКО. СК.1 и СК.З; интерфейсы ввода — вывода, связывающие каналы ввода — вывода с контроллерами запоминающих устройств и устройств ввода—вывода; малые интерфейсы, посредством которых накопители и устройства ввода—вывода подключаются к соответствующим контроллерам.

Структура сложных систем при представлении ее на уровне устройств может оказаться настолько сложной, что теряет обозримость и выходит за рамки возможностей методов исследования, используемых при анализе и синтезе систем.

В таких случаях структура описывается на более высоком уровне, когда в качестве элементов выступают ЭВМ, многопроцессорные комплексы и сложные подсистемы, которые изображаются одной вершиной графа. Таким образом, элемент структуры КС — это прежде всего удобное понятие, но не физическое свойство объекта. Главное требование к изображению структуры—информативность.

Структура КС дает общее представление о составе технических средств и связей между ними. Дополнительные сведения о технических средствах даются в форме спецификации, где для каждого элемента структуры и каждого типа связей между элементами указывается: наименование элемента, приведенное на структурной схеме; тип устройства, соответствующего элементу структурной схемы; технические характеристики устройства или средства связи (производительность, емкость памяти, пропускная способность).

В связи с процессами обработки данных технические средства рассматриваются как совокупность ресурсов двух типов: устройств и памяти.

Устройство—ресурс, используемый для преобразования (и ввода—вывода) данных, разделяемый между процессами (задачами) во времени. Примеры устройств—процессоры, каналы ввода — вывода, периферийные устройства (ввода — вывода и внешние запоминающие) и каналы передачи данных. В каждый момент времени устройство используется одним процессом, реализуя соответствующие операции; преобразование или ввод—вывод данных .

Основная характеристика устройства — производи-тельность, определяемая числом операций, выполняемых в секунду, или пропускная способность, определяемая количеством единиц информации (байтов), передаваемых в секунду.

Память—ресурс, используемый для хранения данных и разделяемый между процессами по объему и времени. Примеры—оперативная память и накопители на магнитных дисках. Основная характеристика памяти — емкость, определяемая предельным количеством информации, размещаемой в памяти. В одной памяти одновременно могут размещаться данные, относящиеся к нескольким процессам. Накопитель на магнитных дисках содержит два ресурса, являясь одновременно памятью определенной емкости и устройством, обслуживающим операции'ввода—вывода данных-

Таким образом, состав технических средств определяет номенклатуру ресурсов, используемых для хранения, ввода—вывода и преобразования данных. Конфигурация связей между устройствами определяет пути передачи данных в системе и порядок доступа процессов к устройствам и данным, хранимым в памяти.

Программное обеспечение. Технические средства КС реализуют элементарные операции ввода—вывода и обработки данных. Требуемый набор функций, определяемых назначением КС, обеспечивается совокупностью программ — программным обеспеченим КС,

Программное обеспечение КС строится по многоуровневому, иерархическому, принципу. Основные процессы обработки дан-

ных описываются в терминах операций над математическими и

логическими элементами данных, вводимых проблемно- и про- цедурно-ориентированными языками программирования. Эти операции с помощью программных средств более низких уровней интерпретируются как более простые операции и в конце концов сводятся к операциям, реализуемым техническими средствами КС .

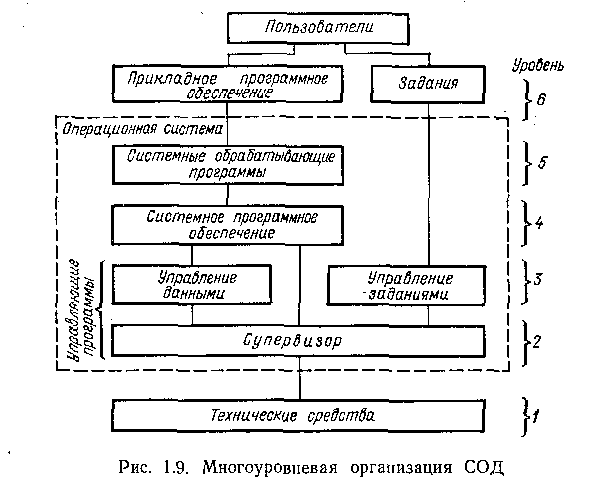

Пример многоуровневой реализации функций в КС приведен на рис.1.9. Технические средства КС обеспечивают реализацию элементарных функций—операций ввода, хранения, преоб-разования и вывода данных, которые выполняются с помощью схем и средств микропрограммного управления. Функции, реализуемые техническими средствами, относятся к первому, низшему, уровню иерархии, функции более высоких уровней сложности обеспечиваются программным обеспечением КС , включающим в себя операционную систему и прикладное программное обеспечение.

Операционная система (ОС)—совокупность программ, предназначенных для управления работой КС и реализации наиболее массовых процедур взаимодействия с пользователями, ввода—вывода, хранения и преобразования данных. Управление работой КС сводится к управлению процессами и ресурсами. обеспечивающему эффективное использование оборудования КС и требуемое качество обслуживания пользователей. Функции управления работой КС реализуются управляющими программами ОС, включающими в свой состав супервизор, программы управления заданиями и данными. Супервизор контролирует состояние всех технических средств и процессов (задач) и управляет ими, обеспечивая необходимый режим обработки данных путем распределения процессов в пространстве и времени. Супервизор выделяет задачам области (разделы) памяти и устройства ввода—вывода, инициирует выполнение процессором программ, начинает операции ввода—вывода и обрабатывает сигналы прерывания, отмечающие окончание операций ввода— вывода и особые ситуации, возникающие при выполнении программ и работе устройств.

Программы управления заданиями обеспечивают ввод и интерпретацию команд операторов, управляющих работой КС , и заданий, формируемых пользователями КС . Операторы с помощью специальных команд воздействуют на порядок функционирования и получают информацию о текущем состоянии КС - Эти программы интерпретируют задания в виде соответствующих действий и обеспечивают их необходимыми ресурсами — разделами оперативной и внешней памяти, устройствами ввода — вывода, наборами данных и др. Задания, обеспеченные ресурсами, необходимыми для их выполнения, образуют задачи. Управление задачами реализуется супервизором. Для обращения к программам управления заданиями "применяется язык управления заданиями, в терминах которого пользователи и операторы, управляющие работой системы, записывают задания на выполнение работ в системе.

Программы управления данными обеспечивают доступ к наборам данных и организацию работы устройств ввода—вывода. Средства управления данными настраивают программы на работу с конкретными наборами данных и устройствами, в которых хранятся наборы, и за счет этого создают возможность при программировании задач манипулировать с данными как с логическими объектами, не связанными с конкретными устройствами. Таким образом, управление данными сводится к сопряжению программ с наборами данных и устройствами, а использование этих устройств контролируется и координируется супервизором,

Функции, реализуемые управляющими программами ОС, относятся ко второму и третьему уровню функций системы (см. рис. 1.9).

Функции ОС расширяются за счет средств системного программного обеспечения — программных средств телеобработки, управления базами данных, сетевой обработки и др. Системное программное обеспечение является основой для построения прикладного программного обеспечения и предоставляет пользователю средства, необходимые для работы со специальными устройствами (например, с аппаратурой передачи данных и удаленными терминалами) или для специальной обработки данных. Функции, реализуемые средствами системного программного обеспечения, относятся к четвертому уровню иерархии.

К пятому уровню относятся функции, выполняемые системными обрабатывающими программами ОС. Эти программы включают в себя: трансляторы с языков программирования; редакторы связей, обеспечивающие сборку программных модулей в программы с заданной структурой; средства отладки программ и перемещения наборов данных с одних носителей на другие и т. д. Функции, обеспечиваемые трансляторами, представляются в виде языков программирования: машинно-, процедурно- и проблемно-ориентированных языков, языков генерации программ ввода —вывода и др.

Прикладное программное обеспечение — совокупность прикладных программ, реализующих функции обработки данных, связанные с конкретной областью применения системы. В системах автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры прикладные программы обеспечивают анализ электронных схем, размещение электронных элементов по конструктивным единицам, разводку соединений на печатных платах и т. д.; в автоматизированных системах управления производством—календарное и оперативное планирование производства на предприятии и в низовых производственных подразделениях, учет и анализ производственной деятельности и т. д. Состав прикладных программ определяется назначением системы.

К программным средствам СОД примыкают наборы данных., рассматриваемых как особая составляющая — информационное обеспечение СОД. Наборы данных—совокупность логически связанных элементов данных, организованных по определенным правилам и снабженных описанием, доступным системе программирования (средствам управления данными). Наборы данных снабжаются именами, с помощью которых программы обращаются к соответствующим наборам и их элементам. Одни и те же наборы данных могут использоваться многими прикладными программами. Чтобы исключить необходимость представления одних и тех же данных в различной форме, вариантах н сочетаниях, ориентированных на разные программы, необходимо обеспечить независимость данных и программ. Это достигается за счет организации данных в виде специальных структур — баз и банков данных, а также использования совокупности программных средств, предназначенных для выборки, модификации и добавления данных,—системы управления базами данных. Организация данных в форме баз обеспечивает независимость прикладных программ от логической в физической организации базы данных, в результате чего изменения в программах не влекут за собой изменений базы и реорганизация базы данных не требует внесения изменений в программы, оперирующие с данными.

Режимы обработки в компьютерных системах

Рассмотрим классификацию по функциональному признаку.

Режим обработки данных – способ выполнения заданий (задач или программ), характеризующийся порядком распределения ресурсов системы между заданиями.

КС характеризуются различными режимами обработки:

1.Режим реального времени

2. Режим пакетной обработки

3.Режим оперативной обработки

3.1 Диалоговый режим

3.2 Режим разделения времени

Режим реального времени. В

системах управления реальными объектами,

построенных на основе ЭВМ, процесс

управления сводится к решению

фиксированного набора задач

.

Каждая задача инициируется либо

периодически, либо при возникновении

определенных ситуаций в системе. Темп

инициирования задач и время получения

результатов жестко регламентируются

динамическими свойствами управляемого

объекта. Это означает, что на время

решения задач управления налагаются

ограничения

.

Каждая задача инициируется либо

периодически, либо при возникновении

определенных ситуаций в системе. Темп

инициирования задач и время получения

результатов жестко регламентируются

динамическими свойствами управляемого

объекта. Это означает, что на время

решения задач управления налагаются

ограничения

,

определяющие предельное допустимое

время ответа

,

определяющие предельное допустимое

время ответа

для задач

для задач

соответственно. Режим, при котором

организация обработки данных подчиняется

темпу процессов вне КС, называется

обработкой в реальном масштабе времени.

соответственно. Режим, при котором

организация обработки данных подчиняется

темпу процессов вне КС, называется

обработкой в реальном масштабе времени.

Пакетная обработка данных характеризуется:

1. большим объемом вводимых-выводимых данных и вычислений, приходящихся на одно взаимодействие пользователя с системой (на одну задачу);

2. низкой интенсивностью взаимодействия и допустимостью большого времени ответа.

В пакетном режиме организация процесса в системе имеет целью не минимизацию времени ответа, а снижение стоимости обработки данных за счет эффективного использования ресурсов системы. В пакетном режиме управление процессами – выбор заданий из очереди на обработку и порядок выполнения задач – направлено на повышение производительности системы за счет формирования смеси задач, обеспечивающей максимальную загрузку по возможности всех ресурсов системы.

Оперативная обработка данных характеризуется:

1. малым объемом вводимых-выводимых данных и вычислений, приходящимся на одно взаимодействие пользователя с системой (на одну задачу);