- •Способы передвижения и преодоления препятствий ( в различных условиях местности, грунта и обстановки)

- •I. Основные способы передвижения и преодоления препятствий Ходьба пригнувшись

- •Ходьба бесшумно (крадучись)

- •Прыжки и вылезания

- •Прыжки в длину

- •Прыжки наступая и с опорой о препятствие

- •Прыжки в глубину

- •Вылезание из окопа, траншеи, щели или хода сообщения

- •Переход в положение приседа и в положение лежа, вставание и вскакивание

- •Перебежки, переползания и отползания

- •Взлезание на препятствия и перелезание через них

- •Перелезание через низкие препятствия

- •Взлезание на высокие препятствия и перелезание через них.

- •Взлезанне на препятствия с помощью подручных средств

- •Лазание по деревьям, канату и крышам

- •Лазание по деревьям

- •Лазание по горизонтальному канату.

- •Лазание по крышам

- •Указание по обучению основным способам передвижения и преодоления препятствий

- •2. Передвижение разведчика в траншеях

- •Указания по обучению передвижению в траншеях

- •3. Передвижение разведчика по местности с вязким и сыпучим грунтом

- •4. Передвижение разведчика в населенных пунктах и внутри строения

- •Передвижение по местности с развалинами

- •Передвижение внутри зданий

- •Указания по обучению передвижениям в населенных пунктах и внутри строения

- •5. Передвижение разведчика по местности с различным растительным покровом (луга, посевы, насаждения, камыши и кусты)

- •Указания по обучению передвижениям по местности с различным растительным покровом.

- •6. Передвижение разведчика по лесисто-болотистой местности

- •Передвижение в лесу

- •Передвижение по болоту

- •Указания по передвижениям в лесисто-болотистой местности

- •7. Передвижение разведчика в горах. Особенности горных условий

- •Трудность ориентировки

- •Естественные опасности

- •Метеорологические изменения

- •Возможности действий

- •Основные элементы страховки и самостраховки

- •Способы передвижения в горах Передвижение в горно-лесистой местности

- •Передвижение по травянистым склонам, оврагам и осыпям

- •Передвижение в местах, опасных камнепадами

- •Передвижение в лавиноопасных местах

- •Передвижение по скалам

- •Передвижение по льду и снегу в горах

- •Указания по обучению передвижениям в горах

- •8. Передвижение разведчика в пустынно-степной местности

- •9. Передвижение разведчика ночью. Условия действий ночью

- •Особенности способов передвижения ночью

- •Особенности ходьбы

- •Особенности бега

- •Особенности преодоления препятствий

- •Особенности переползания

- •Особенности передвижений в различных условиях в ночное время

- •Указания по обучению способам передвижения и действиям ночью

- •Глава IV передвижение в воде и преодоление водных преград

- •I. Разведка водной преграды

- •2. Переправа вброд

- •3. Переход через горные реки и ручьи

- •4. Передвижение в воде

- •5. Переправа вплавь без подручных средств

- •6. Переправа вплавь с подручными средствами

- •7. Прыжки в воду

- •8. Ныряние

- •9. Спасание утопающего

- •Указания по обучению передвижениям в воде и преодолению водных преград

- •Замечания по организации занятий

- •Обязанности командира, руководящего занятиями

- •Обязанности дежурного медицинского работника

- •Глава V способы метания ручных гранат

- •1.Метание гранаты способом "из-за спины через плечо"

- •2. Метание способом "прямой рукой сбоку (снизу) и от себя" Метание гранаты прямой рукой сбоку

- •Метание гранаты прямой рукой снизу

- •Указание по обучению гранатометанию

- •Глава IX организация и методика проведения занятий

- •1. Организация и методика проведения специальных занятий по физической подготовке

- •Формы занятий

- •Пример краткого плана занятия № 6 Физическая подготовка

- •I часть - 25 мин.

- •II часть - 70 мин. (по 20 мин. Смена и 10 мин. Соревнование)

- •III часть - 5 мин.

- •2. Особенности организации и методики физической тренировки при подготовке к разведывательным заданиям

- •3. Особенности организации и методики физической тренировки в процессе полевых и других занятий

- •4. Особенности организации и методики проведения массовых спортивных мероприятий

- •Глава X места занятий, оборудование и инвентарь

- •Учебный полигон

- •Оборудование и инвентарь для занятий по рукопашному бою

- •Хранение инвентаря

- •Упрощенный бассейн для плавания и прыжков в воду инж. В. П. Поликарпова

- •Гимнастическая площадка с городком

- •Стойки для рубки лозы, глины шашкой

- •Перекладина с подвесными мешками и шарами

- •Заслоны

- •Землянки

- •Отопление и вентиляция землянок

- •Укрытия для приготовления пищи

- •Плотик из плащ-палаток

- •1.Обмундирование, экипировка, снаряжение разведчика Обмундирование и снаряжение разведчиков. Обмундирование разведчиков

- •Боевая экипировка, снаряжение разведчика

- •Индивидуальная экипировка и вооружение.

- •Разгрузочный жилет.

- •1. Подготовка содержимого жилета.

- •2. Содержимое жилета (вариант)

- •Рюкзак.

- •Ножи выживания и наз

- •2. Порядок и правила использования, обслуживания, хранения и сбережения предметов одежды, экипировки и снаряжения

- •3. Порядок укладки рациона питания, б/п, вв, св, других материальных средств в рд-54 (рюкзак) и уход за ними

- •Тактико-технические данные рюкзака рд-54

- •Описание и назначение отдельных частей рюкзака

- •Сумка для ручных гранат

- •Укладка предметов боевой выкладки в рюкзак

- •Укладка боеприпасов в боковые карманы рюкзака Укладка ручной противотанковой гранаты

Отопление и вентиляция землянок

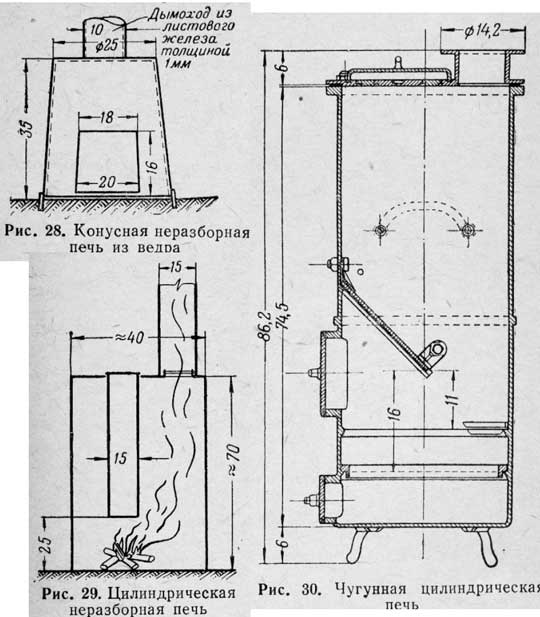

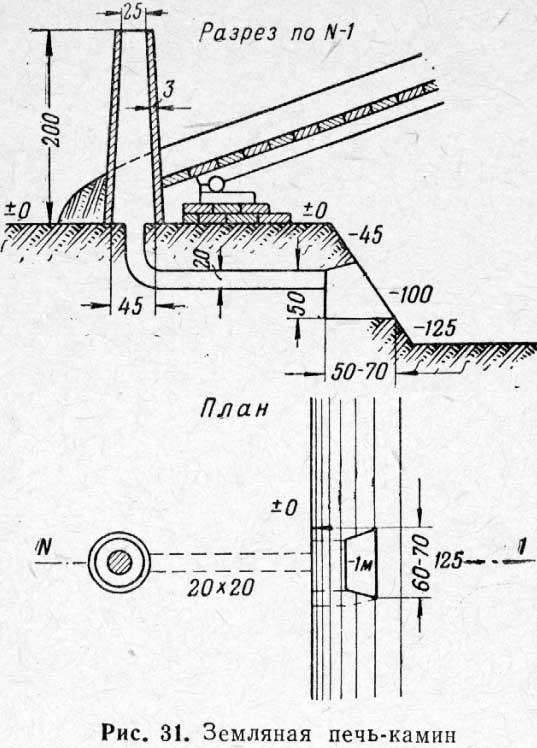

Правильно устроенные землянки по теплозащитным свойствам перекрытия и стен не уступают капитальным сооружениям. Потери тепла в землянках незначительны, отапливаются они простейшими печами. Больше всего землянки охлаждаются от дверей и окон. Чтобы уменьшить отдачу тепла через двери, около входа устраивают печь, создавая таким образом тепловую завесу. Нары устраивают на некотором удалении от окон. В отношении вентиляции землянки представляют собой очень неблагоприятный тип сооружений. Ограждающие поверхности их почти воздухонепроницаемы, а влажность от грунта, сырого леса и сравнительно большого количества людей чрезвычайно велика. Эти особенности надо учитывать при решении вопроса вентиляции землянок. Для отопления землянок обычно применяют железные или чугунные переносные печи, грунтовые печи и печи, выкладываемые из кирпича-сырца и местного камня. Железные и чугунные переносные печи (рис. 27, 28, 29 и 30) очень хороши тем, что их можно быстро установить и использовать не только для отопления, но и для приготовления пищи и кипятка. В войсках Советской Армии есть табельные переносные печи. Но печи можно изготовлять и на месте из подручных материалов (железных бочек, металлических коробок, кровельного железа и т. п.). Грунтовые печи устраивают главным образом в небольших упрощенных землянках; применяют их или в виде печей-каминов (рис. 31), обогревающих помещения лучистой теплотой, или в виде топливников с боровным отоплением. В плотных грунтах такие печи устраивают простой отрывкой. Их стенки и верхние сводики могут оставаться неодетыми. В слабых грунтах стенки необходимо отделывать слоем глины толщиной 10-15 см, кирпичом-сырцом или камнем, а верх печи перекрывать сводиком из хворостяного плетня или из хворостяных прутьев, оплетенных гладкой проволокой. Сводик обмазывают с обеих сторон глинистой землей.

Обмазку

делают в два-три тонких слоя и ведут ее

двумя руками одновременно с верхней и

нижней поверхности сводика. Глину

замешивают возможно малым количеством

воды, чтобы обмазка не отваливалась во

время работы.

Печь-камин состоит из

топливника, Дымохода и трубы. Топливник

устраивают указанным выше способом.

Дымоход отрывают в грунте в виде отрытой

сверху канавки. В горизонтальной части

канавку перекрывают хворостом, обмазанным

глиной, затем засыпают землей. Вертикальная

часть в плотных грунтах остается

неодетой, а в слабых ее отделывают дерном

или кирпичом. Дымовую трубу на выходе

выкладывают также из дерна или устраивают

в виде плетенного из хвороста тура.

Снаружи и изнутри тур обмазывают

глинистой землей. Стенкам и сводику

топливника дают некоторое уширение

наружу для лучшей теплоотдачи.

Печи-камины

и металлические печи выделяют сравнительно

мало тепла и для обогрева землянки в

зимних условиях требуют непрерывной

топки. Чтобы устранить этот недостаток,

их применяют в сочетании с дымоотводящими

боровами, которые прокладывают в земляных

нарах. При устройстве печи-камина

топливник складывают из кирпича или

кирпича-сырца. При топке борова накапливают

тепло отходящих газов и постепенно

отдают его помещению.

В целях пожарной

безопасности деревянные и другие

возгораемые части построек должны

отстоять от поверхности железных печей

и труб на расстоянии не менее 25 см;

расстояние от возгораемых частей до

кирпичных печей и труб необходимо делать

в полтора кирпича.

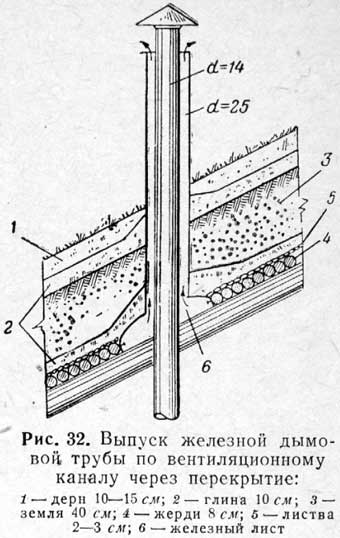

Дымоход желательно

выпускать не через покрытие, а вбок -

через стенки, где легче изолировать их

глинистой землей. Если по условиям

расположения печей дымоход выпускают

через покрытие, то необходимо отделять

его прокладками от всех деревянных

частей.

П ри

железных дымовых трубах желательно

дополнить дымоход вентиляционным

каналом, пропуская его через другую

железную трубу большего диаметра (рис.

32). Чтобы устроить разделку в месте

пропуска через перекрытие железной

дымовой трубы, деревянные части перекрытия

вырезают на участке 65х65 см и этот проем

перекрывают выгнутым в виде свода листом

кровельного железа. Железо, прикрывающее

крайние жерди наката, прибивают гвоздями.

Боковые части проема ограждают обрезками

железных листов, которые прибивают к

торцам перерезанных жердей наката, и

прикрывают щель между накатом и верхом

железного свода. Дымовую трубу диаметром

14 см пропускают через лист основания в

круглое отверстие диаметром около 25 см

и прикрепляют проволокой к смежным

деревянным конструкциям. На протяжении

пропуска дымовой трубы через перекрытие

располагают вторую железную трубу

диаметром 25 см и скрепляют ее внизу с

выгнутым листом сжимами, а наверху с

дымовой трубой - проволокой. После

установки этих труб укладывают все слои

перекрытии.

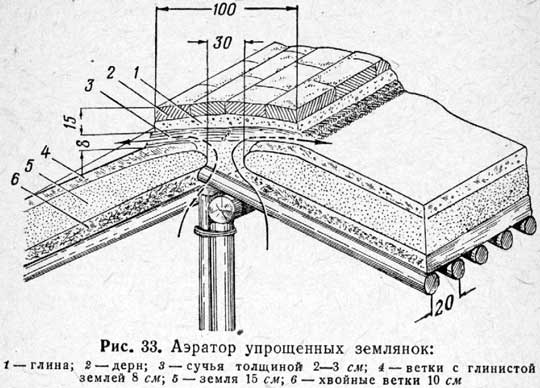

Вентиляцию в землянках

устраивают двух систем: в виде вытяжных

труб или разрезного конька-аэратора.

Первая система может быть эффективна

только в том случае, когда она сопровождается

подогреванием вытяжки отходящими

продуктами горения. Обычные деревянные

вытяжные трубы для вентиляции землянок

совершенно недостаточны и применять

их не следует.

Для войсковых землянок

можно рекомендовать аэратор простой

конструкции (рис. 33). В земляной обсыпке

по коньку отрывают небольшую щель и

заполняют ее как указано на рис. 33.

ри

железных дымовых трубах желательно

дополнить дымоход вентиляционным

каналом, пропуская его через другую

железную трубу большего диаметра (рис.

32). Чтобы устроить разделку в месте

пропуска через перекрытие железной

дымовой трубы, деревянные части перекрытия

вырезают на участке 65х65 см и этот проем

перекрывают выгнутым в виде свода листом

кровельного железа. Железо, прикрывающее

крайние жерди наката, прибивают гвоздями.

Боковые части проема ограждают обрезками

железных листов, которые прибивают к

торцам перерезанных жердей наката, и

прикрывают щель между накатом и верхом

железного свода. Дымовую трубу диаметром

14 см пропускают через лист основания в

круглое отверстие диаметром около 25 см

и прикрепляют проволокой к смежным

деревянным конструкциям. На протяжении

пропуска дымовой трубы через перекрытие

располагают вторую железную трубу

диаметром 25 см и скрепляют ее внизу с

выгнутым листом сжимами, а наверху с

дымовой трубой - проволокой. После

установки этих труб укладывают все слои

перекрытии.

Вентиляцию в землянках

устраивают двух систем: в виде вытяжных

труб или разрезного конька-аэратора.

Первая система может быть эффективна

только в том случае, когда она сопровождается

подогреванием вытяжки отходящими

продуктами горения. Обычные деревянные

вытяжные трубы для вентиляции землянок

совершенно недостаточны и применять

их не следует.

Для войсковых землянок

можно рекомендовать аэратор простой

конструкции (рис. 33). В земляной обсыпке

по коньку отрывают небольшую щель и

заполняют ее как указано на рис. 33.

Вследствие воздухопроницаемости хвойного заполнения щели и неплотности слоя сучьев в землянке устанавливается непрерывный воздухообмен, что значительно уменьшает духоту и влажность воздуха и способствует быстрой просушке помещения. В холодное время года из нормально действующего аэратора непрерывно выходит легкий пар. Зимой снег у аэратора подтаивает и отверстия для выхода воздуха остаются всегда свободными. В сильные морозы, чтобы не вызвать чрезмерного охлаждения помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега.