- •Электродинамика и мир околосветовых скоростей (сто).

- •Все ли в мире относительно? Попытайтесь обосновать ответ.. Да

- •2. Если некоторый процесс занимает время ∆t в системе отсчёта неподвижного наблюдателя, то этот процесс занимает ∆т' с точки зрения подвижного наблюдателя пройдёт время

- •Что будет, если остановить фотон?

- •Каким образом Максвелл развил идею силовых линий Фарадея?

- •Какой эксперимент доказал отсутствие эфира и постоянство скорости света? Его принципиальная схема.

- •Два постулата сто.

- •Специальный принцип относительности. Две формулировки.

- •Относительность промежутков времени (замедление времени)

- •Относительность одновременности

- •Парадокс близнецов.

- •Что сказал г.Минковский о связи пространства и времени?

- •Что такое релятивистский множитель?

Каким образом Максвелл развил идею силовых линий Фарадея?

Максвелл самым тщательным образом изучил работы Фарадея и почти всю свою творческую жизнь развивал идеи поля. Следуя Фарадею, он разработал гидродинамическую модель силовых линий и выразил известные тогда соотношения электродинамики на математическом языке, соответствующем механическим моделям Фарадея. Основные результаты этого исследования отражены в работе Фарадеевы силовые линии (Faraday's Lines of Force), направленной Фарадею в 1857. В 1860–1865 Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которую он сформулировал в виде системы уравнений (уравнения Максвелла), описывающих все основные закономерности электромагнитных явлений: 1-е уравнение выражало электромагнитную индукцию Фарадея; 2-е – магнитоэлектрическую индукцию, открытую Максвеллом и основанную на представлениях о токах смещения; 3-е – закон сохранения количества электричества; 4-е – вихревой характер магнитного поля.

Продолжая развивать эти идеи, Максвелл пришел к выводу, что любые изменения электрического и магнитного полей должны вызывать изменения в силовых линиях, пронизывающих окружающее пространство, т.е. должны существовать импульсы (или волны), распространяющиеся в среде. Скорость распространения этих волн (электромагнитного возмущения) зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости среды и равна отношению электромагнитной единицы электричества к электростатической. По данным Максвелла и других исследователей, это отношение составляет 3Ч1010 см/с, что очень близко к скорости света, измеренной семью годами ранее французским физиком А.Физо. В октябре 1861 Максвелл сообщил Фарадею о своем открытии: свет – это электромагнитное возмущение, распространяющееся в непроводящей среде, т.е. разновидность электромагнитных волн. Этот завершающий этап был отражен в работе МаксвеллаДинамическая теория электромагнитного поля (Treatise on Electricity and Magnetism,1864), а итог его работ по электродинамике подвел знаменитый Трактат об электричестве и магнетизме (1873). Экспериментальная и техническая задача получения и использования электромагнитных волн в широком спектральном диапазоне, в котором на долю видимого света приходится лишь малая часть, была успешно решена последующими поколениями ученых и инженеров. Применения теории Максвелла дали миру все виды радиосвязи, включая радиовещание и телевидение, радиолокацию и навигационные средства, а также средства для управления ракетами и спутниками.

Какое принципиально новое понятие предложил Максвелл в электродинамике?

В электродинамике Дж.Максвелл предложил принципиально новое понятие: электромагнитного поля.

Какую теорию создал Дж. Максвелл? Динамическую теорию электромагнитного поля

Чему равна скорость света?

Скорость света в вакууме 300 000 000 м/с

Расстояние от Земли до Луны примерно 384 000 км. Вы направили фонарик в сторону Луны и включили его. Через какое время свет от фонарика достигнет Луны?

Можно ли измерить скорость света? Как? (Как измерили скорость света в пустоте?)

Галилей пытался измерить скорость света по временипрохождения светом известного расстояния между вершинами двух холмов. На вершине одного из холмов Галилей поставил своего ассистента, на вершине другого встал сам. Ассистенту было наказано снять крышку со своего фонаря в тот момент, когда он увидит вспышку света фонаря Галилея. Галилей измерил промежуток времени между вспышкой своего фонаря и моментом, когда он увидел вспышку фонаря ассистента. Этот промежуток оказался столь коротким, что Галилей счёл его характеризующим только быстроту реакции человека и заключил, что скорость света должна быть беспредельно велика. Таким образом стали считать, что свет распространяется мгновенно.

Лишь

во второй половине XVII века скорость

света была впервые измерена. Она оказалась

громадной. Неоднократные последующие

измерения, произведёнными разными

способами, показали, что скорость света

в пустоте равна 300 000 000 м/с.

Измерение скорости

света вследствие огромной её величины

связано или с использованием очень

больших расстояний, или с измерением

весьма малых промежутков времени.

Лишь

во второй половине XVII века скорость

света была впервые измерена. Она оказалась

громадной. Неоднократные последующие

измерения, произведёнными разными

способами, показали, что скорость света

в пустоте равна 300 000 000 м/с.

Измерение скорости

света вследствие огромной её величины

связано или с использованием очень

больших расстояний, или с измерением

весьма малых промежутков времени.

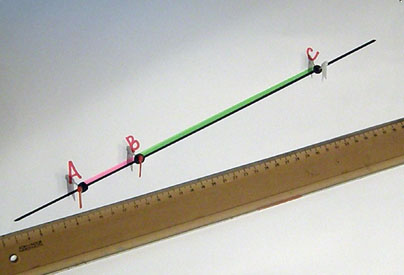

Представим

себе опыт с очень большими по сравнению

с земными расстояниями. Возьмём прямую

и на ней три точки А, В, С. Пусть расстояние

между А и Визвестно. Расстояние между

В и С в нашем опыте роли не играет.Пусть

из точки С посылаются световые сигналы,

следующие друг за другом ровно через

час. Допустим, что сначала мы приняли

сигнал в точке В и ровно через час после

этого очутились в точке А. Если бы свет

распространялся мгновенно, то в момент

нашего прибытия в точку А мы приняли бы

второй сигнал. Если же свет распространяется

с определённой скоростью, то в точку А

сигнал прибудет с некоторым запозданием,

зависящим как от скорости света, так и

от расстояния между точками А и Б. Пусть,

например, сигнал приходит веточку А с

запозданием на t сек, тогда скорость

света равна АВ деленое на t .

Представим

себе опыт с очень большими по сравнению

с земными расстояниями. Возьмём прямую

и на ней три точки А, В, С. Пусть расстояние

между А и Визвестно. Расстояние между

В и С в нашем опыте роли не играет.Пусть

из точки С посылаются световые сигналы,

следующие друг за другом ровно через

час. Допустим, что сначала мы приняли

сигнал в точке В и ровно через час после

этого очутились в точке А. Если бы свет

распространялся мгновенно, то в момент

нашего прибытия в точку А мы приняли бы

второй сигнал. Если же свет распространяется

с определённой скоростью, то в точку А

сигнал прибудет с некоторым запозданием,

зависящим как от скорости света, так и

от расстояния между точками А и Б. Пусть,

например, сигнал приходит веточку А с

запозданием на t сек, тогда скорость

света равна АВ деленое на t .

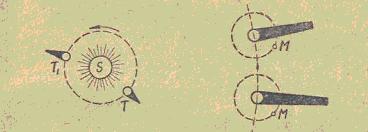

Подобным образом измерил скорость света датский астроном Оле Рёмер (1644 - 1710) в 1675 году. Когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, находилась на своей орбите в положении Т, ОлеРёмер наблюдал затмения одного из спутников(«лун») планеты Юпитера (на рисунке обозначен буквой М). Из этих наблюдений Оле Рёмер определил период обращения спутника вокруг Юпитера и рассчитал моменты затмений его на год вперёд. Проверив свои расчёты полгода спустя, Рёмер обнаружил, что затмения спутника Юпитера запаздывают относительно расчётных приблизительно на 1000 сек. Такое запаздывание Оле Рёмер объяснил тем, что за полгода Земля перешла на другую сторону от Солнца (на рисунке в положение Т 1) и удалилась от Юпитера и его спутника на расстояние, равное диаметру земной орбиты. Это расстояние и проходит свет за 1000 сек. Так как диаметр земной орбиты округлённо равен 300 000 000 км, то, разделив его на 1000 сек, получим значение скорости света: 300 000 000 м/с.

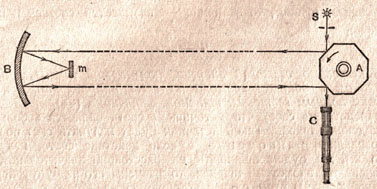

После

Рёмера скорость света неоднократно

измеряли различными способами. Наиболее

важные результаты были получены в США

Альбертом Майкельсоном (1852 - 1931). В серии

экспериментов, выполненных с 1880-х по

1920-е годы, Майкельсон использовал

установку с вращающимся восьмигранным

зеркалом, схема которого представлена

на рисунке.

После

Рёмера скорость света неоднократно

измеряли различными способами. Наиболее

важные результаты были получены в США

Альбертом Майкельсоном (1852 - 1931). В серии

экспериментов, выполненных с 1880-х по

1920-е годы, Майкельсон использовал

установку с вращающимся восьмигранным

зеркалом, схема которого представлена

на рисунке.

![]() Свет

от источника направлялся в одну из

граней зеркала. Отраженный свет проходил

путь до расположенного на большом

расстоянии неподвижного зеркала и

обратно. При правильно подобранной

скорости вращения восьмигранного

зеркала пучок света, возвращающийся от

неподвижного зеркала, после отражения

от грани попадает в зрительную трубу,

в которую смотрит наблюдатель. При любой

другой скорости вращения пучок откланяется

в сторону и наблюдатель его не видит.

Зная скорость вращения зеркала и

расстояние до неподвижного зеркала,

можно вычислить скорость света. В 20-е

годы прошлого века Майкельсон установил

вращающееся зеркало на вершине

Маунт-Вильсон в Южной Калифорнии, а

стационарное зеркало на Маунт-Болди

(Маунт-Сан-Антонио) на расстоянии 35 км.

Позднее Майкельсон измерял скорость

света в вакууме, используя длинные,

хорошо откачанные трубки.

Принятое

в настоящее время значение скорости

света с в вакууме составляет 299792458 м/с.

Обычно

мы округляем это значение до §

м/с, если не требуется особая точность.

Свет

от источника направлялся в одну из

граней зеркала. Отраженный свет проходил

путь до расположенного на большом

расстоянии неподвижного зеркала и

обратно. При правильно подобранной

скорости вращения восьмигранного

зеркала пучок света, возвращающийся от

неподвижного зеркала, после отражения

от грани попадает в зрительную трубу,

в которую смотрит наблюдатель. При любой

другой скорости вращения пучок откланяется

в сторону и наблюдатель его не видит.

Зная скорость вращения зеркала и

расстояние до неподвижного зеркала,

можно вычислить скорость света. В 20-е

годы прошлого века Майкельсон установил

вращающееся зеркало на вершине

Маунт-Вильсон в Южной Калифорнии, а

стационарное зеркало на Маунт-Болди

(Маунт-Сан-Антонио) на расстоянии 35 км.

Позднее Майкельсон измерял скорость

света в вакууме, используя длинные,

хорошо откачанные трубки.

Принятое

в настоящее время значение скорости

света с в вакууме составляет 299792458 м/с.

Обычно

мы округляем это значение до §

м/с, если не требуется особая точность.