- •Глава 1

- •Экономический рост в трансформирующейся экономике россии

- •11.1. Экономический рост и его факторы

- •11.2. Проблемы экономического роста трансформирующейся экономики России

- •11.3. Ловушки экономического роста в российской экономике

- •12.1. Основные направления экономической политики формирования благоприятного инвестиционного климата

- •12.2. Формирование благоприятной макроэкономической среды

- •12.3. Стимулирование инвестиционного процесса

- •12.4. Резервы формирования благоприятных условий для инвестиционного роста в России, вступившей в XXI век

- •1 Ясин е. «Бремя государства и экономическая политика «//Вопросы экономики. 2002. - №11. - с. 8.

- •Инновационная политика государства в трансформирующейся экономике

- •Средства, выделяемые из федерального бюджета России на финансирование фундаментальных исследований в 1997—2003гг.20

- •1 Концепция государственной инновационной политики Российской Федерации на 2001—2005гг.//Инновации. — 2000. - №3-4. - с. 9.

- •13.3. Направления стимулирования инновационной деятельности

- •1 Перевалов ю.В. И др. Инновационные программные территории: методология создания и перспективы развития. — с. 52.

- •Предпринимательство в трансформирующейся экономике

- •14.1. Сущность и место малого предпринимательства в развивающейся рыночной экономике

- •14.2. Функции и роль малого предпринимательства в трансформирующейся экономике

Инновационная политика государства в трансформирующейся экономике

На рубеже 90-х годов XX в. сформировалась новая экономика, основанная на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях. Прогресс науки и техники превратился из фактора внешнего (экзогенного) по отношению к воспроизводству в фактор эндогенный. Расширенное воспроизводство становится устойчиво интенсивным, в каждом своем цикле базируется на использовании передовых достижений науки и техники. Исследовательская работа теперь является важнейшей частью производственной деятельности.

Развитие «новой экономики» является главным залогом обеспечения высокого, устойчивого и качественного экономического роста. На долю новых знаний, воплощенных в новую технику и технологии, приходится 80—90% прироста ВВП во многих развитых странах. В настоящее время усиление влияния НТП проявляется в первую очередь в дальнейшем распространении практических результатов научной деятельности в виде технических и технологических нововведений (инноваций) в экономике. Нововведения дают возможность вовлекать в производство новые производительные силы, создавать товары и услуги с меньшими затратами.

13.1. Инновации и инновационный процесс

Под инновацией (нововведением) подразумевается конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности'.

Разнообразие областей и способов использования инноваций обусловливает необходимость их классификации.

В зависимости из того, в какой области осуществляются изменения, можно выделить продуктные, технологические и организационно-управленческие нововведения. Продуктные инновации позволяют создавать новые товары. Технологические инновации вносят изменения в технологию производства и потребление выпускаемой продукции.

' Концепция инновационной политики РФ на 1998—2000годы. Постановление Правительства РФ № 832 от 24 июля 1998г. // Российская газета. 1998. 19 августа.

Освоение новых видов продукции часто сопровождается организационно-управленческими инновациями, связанными с внедрением новых методов организации каких-либо систем и управлением ими.

По уровню новизны и значимости, по глубине преобразований инновации разделяются на:

базисные16, приводящие к коренным изменениям в той или иной сфере (формирование новых поколений и направлений техники, технологических укладов и способов производства, перевороты в науке, культуре, образовании);

улучшающие, направленные на дифференциацию и распространение базисных инноваций с более полным учетом специфических требований различных сфер приложения и групп потребителей;

микроинновации, вносящие частичное улучшение в используемые продукты, технологии, способы организации на базе технических усовершенствований, рационализаторских предложений.

По степени прогрессивности возможно деление инноваций на:

прогрессивные, принципиально новые разработки, способствующие развитию общества в целом и каждого отдельного человека, повышению материального и духовного уровня жизни;

ретровведения, использующие прошлые открытия и разработки (паруса, ветряные мельницы) на новом уровне, так как новое видение устаревших форм обладает самостоятельной ценностью. В поиске новых форм совершенно естественно обращение к уже накопленному «генофонду» инноваций;

псевдоинновации — разрушающие, а также нацеленные на частичное улучшение устаревших систем, создающие видимость инновационной активности и играющие реакционную роль.

В случаях, когда инновации ориентированы на средства производства, можно говорить об инвестиционных нововведениях. Изменения, вносимые в товары, удовлетворяющие потребности человека, следует относить к потребительским нововведениям.

Совокупность научно-технических, технологических и организационных изменений, происходящих в процессе реализации нововведений, можно определить как инновационный процесс, который характери зуется:

• стремлением получить монопольную сверхприбыль;

• возможностью удовлетворения новых общественных потребностей;

неопределенностью путей достижения цели;

высоким риском, дискретностью процесса.

Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения научно-технической идеи до ее реализации на коммерческой основе. Инновационные процессы в большей степени, чем другие элементы НТП, связаны с рыночными отношениями. Основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике предпринимательскими структурами как средство решения производственных и коммерческих задач.

Современный инновационный процесс носит циклический и сложно-структурированный характер, объединяет образовательные, социальные, экономические и организационные факторы воспроизводства инноваций. Инновационный процесс формируется в результате взаимодействия технологических возможностей производства и рыночных потребностей общества.

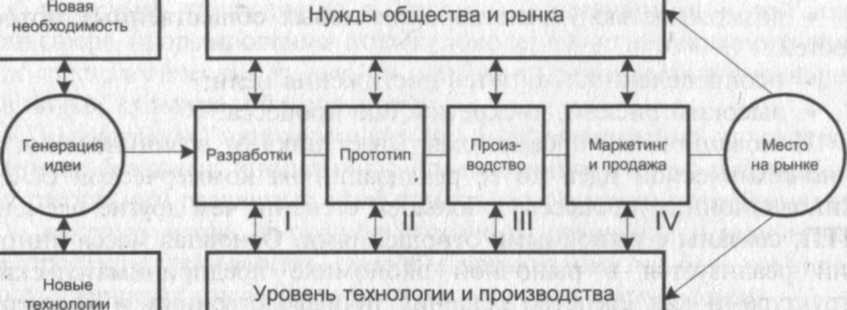

На рис. 13.1 показаны основные этапы инновационного процесса:

зарождение идеи, проектирование и конструирование новшества, разработка новой технологии (I). Результатом данного этапа являются техническая документация и опытный образец новшества. Первый этап инновационного процесса обычно предваряют маркетинговые исследования, связанные с изучением рыночной конъюнктуры, конкурентной среды, сегментированное™ рынка;

создание прототипа (опытное производство) (II) представляет собой изготовление первой партии новшеств с целью рыночного испытания. Новый продукт запускается на рынок, изучается и оценивается с точки зрения удовлетворения потребностей покупателей и производственных возможностей;

коммерческое (массовое) производство (III) фирма начинает только в том случае, если новшество пользуется спросом и обладает рыночной новизной, гарантирующей стабильные доходы в определенном промежутке времени. На этом этапе осуществляется выпуск новой продукции высокого качества в объемах, соответствующих общественным потребностям, при минимальных издержках;

потребление (IV) сопровождается быстрым ростом объемов продаж, поэтому на данном этапе важной функцией маркетинга является своевременное сокращение объемов производства. Эти действия должны предотвратить падение доходности производства и не допустить затоваривание рынка.

Рис. 13.1. Этапы инновационного процесса

Инновационный процесс не заканчивается с появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности технологии. По мере распространения (диффузии) новшество совершенствуется, приобретает ранее не известные потребительские свойства. Это открывает для инновации новые области применения и рынки, расширяет круг потребителей.

Стабильный долгосрочный экономический рост может быть достигнут только на инновационной основе, при активном использовании современных научно-технических достижений. Инновации вынуждают общество менять образ жизни, оказывают влияние на развитие производительных сил, совершенствование производственных отношений. В процессе реализации инноваций изменяется и сам человек, повышается уровень образованности и культуры общества, усиливается интеллектуализация труда и, в конечном счете, повышается благосостояние и улучшается качество жизни населения.

13.2. Современное состояние инновационного потенциала России

Современное экономическое состояние России достаточно сложное, поскольку еще не преодолены полностью последствия общесистемного кризиса. Масштабы спада производства в переходный период по сравнению с 1991 г. разными авторами оцениваются от 30% до 55% ВВП. Снижение объемов производства и сырьевая направленность экономики привели к сокращению спроса на научную продукцию, оттоку кадров из научной сферы.

Особенно значительный урон технологическому уровню России нанесла конверсия, в результате которой военное производство сократилось почти в 6 раз, из него было высвобождено 2 млн человек, утеряны сотни высоких технологий17. Такое резкое сокращение военных расходов России трудно оправдать, тем более что прямо или косвенно от уровня производства в оборонной промышленности зависела работа более половины промышленных предприятий страны.

За время реформ из России эмигрировало более 800 тыс. квалифицированных научных работников. По оценкам Комиссии по образованию Совета Европы, ежегодно Россия теряет 50—60 млрд долл. из-за отъезда российских ученых за рубеж. Внешняя «утечка мозгов» дополняется еще более масштабной внутренней, т.е. переходом квалифицированных и сравнительно молодых специалистов в сферу бизнеса, в административные структуры. Происходит катастрофическое старение научного персонала, приток молодежи в сферу науки сведен к минимуму.

Россия за 1990-е годы потеряла 1/3 своего интеллектуального потенциала. Вклад России в систему глобального накопления и реализации научных и научно-технических знаний упал до такой степени, что сегодня она уже не может рассматриваться как страна, входящая в лидирующую группу и оказывающая решающее влияние на глобальное научное и техническое развитие. Изобретательская активность, по оценкам, составляет около 10% от уровня 1986 г. Достаточно сказать, что в 1994 г. США продали на мировом патентном рынке 494 тыс. патентов, лицензий и авторских прав, Германия — 160 тыс., Япония — 126 тыс., Россия же оказалась между Испанией (6 тыс.) и Венгрией (2 тыс.), продав примерно 4 тыс. патентов18.

Мы сейчас уступаем США и ряду других стран по количеству научных публикаций, изобретений на душу населения, числу студентов и аспирантов, ученых высшей квалификации на 100 тыс. жителей. Российский индекс цитирования в мировой научной литературе в 14 раз ниже аналогичного показателя для США, а в начале 1960-х годов индексы были почти одинаковы19 и треть значимых научных работ публиковалась на русском языке.

Экономический рост в 2003 г. составил более 6%, однако информатика, телекоммуникации, биотехнология, микромеханика, другие отрасли «новой экономики» в России не находят должной поддержки и развиваются крайне медленно. То же относится к новым поколениям энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Доля наукоемкого производства в структуре ВВП снижается. Ассигнования на науку из средств федерального бюджета в объеме ВВП снизились с 3% времен СССР до 0,3% в настоящее время.

Несмотря на принятый в 1996 г. федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому на финансирование научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения должно выделяться не менее 4% расходной части федерального бюджета, все последующие годы объемы финансирования НИОКР были значительно ниже установленного уровня (табл. 13.1). По объему выделяемых на науку средств Россию трижды обогнала даже Мексика. Общий объем ассигнований на развитие науки в 2003 г., составивший 1,3 млрд долл., почти в два раза меньше годового бюджета одного Кембриджа. Уровень вложений в фундаментальную науку и опытно-конструкторские работы меньше чем в США в 25 раз, Японии — в 10 раз, Германии — в 5 раз.

Таблица 13.1