- •Глава 18 лавинно-пролетные диоды

- •18.1. Взаимодействие носителей заряда с кристаллической решеткой в сильном электрическом поле

- •18.3. Принцип действия генератора на лпд

- •18.4. Элементы нелинейной теории лпд

- •18.4.1. Процессы в слое умножения

- •18.4.2. Процессы в области дрейфа

- •18.4.3. Эквивалентная схема и высокочастотное сопротивление лпд

- •18.4.4. Высокочастотная мощность и кпд автогенератора на лпд

- •18.5. Конструкции, параметры и применение генераторов на лпд

- •18.6.1. Регенеративные усилители на лпд

- •18.6.2. Усиление мощности в режиме синхронизации

- •18.6.3. Умножители частоты на лпд

18.4.2. Процессы в области дрейфа

Рассмотрим

теперь процессы, происходящие в области

дрейфа, куда приходят электроны из

слоя умножения. При постоянстве

скорости дрейфа электронов ток

проводимости i(x,t)

на расстоянии х

от слоя умножения равен току, протекающему

в начале области дрейфа (т.е. току

лавины), но в более ранний момент времени

(t

-

![]() ),

где

),

где![]() –

время пролета электронов от начала слоя

дрейфа до сечения х.

Если поместить начало координат на

границе слоев умножения и дрейфа, то

–

время пролета электронов от начала слоя

дрейфа до сечения х.

Если поместить начало координат на

границе слоев умножения и дрейфа, то

![]() =х/

=х/![]() .

Следовательно,

.

Следовательно,

![]()

В

дальнейшем нас будет интересовать

наведенный ток i(t),

возникающий

во внешней цепи при движении электронов

в области дрейфа и называемый током

дрейфа.

Он численно равен току проводимости

i(x,t),

усредненному по длине слоя дрейфа

![]() =

=![]() –

–![]() :

:

(18.11)

(18.11)

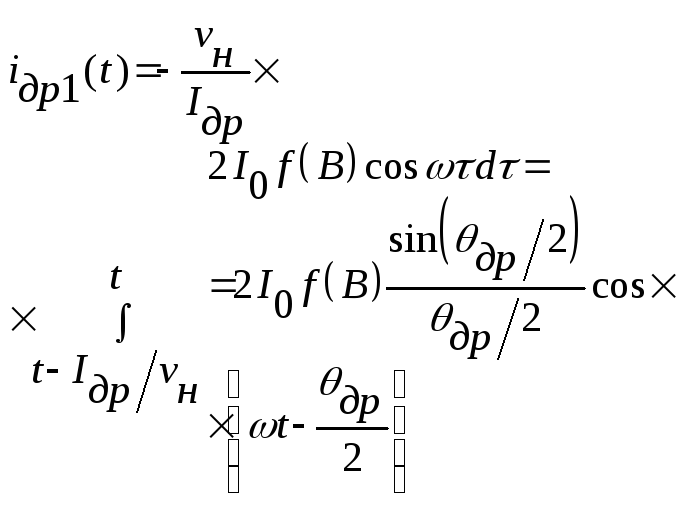

Заменив

в (18.11) переменную интегрирования х на

![]() =

t

–

x/

=

t

–

x/![]() и подставив под знак интеграла выражение

(18.10), найдем первую гармонику наведенного

тока

и подставив под знак интеграла выражение

(18.10), найдем первую гармонику наведенного

тока

![]() :

:

(18.12)

(18.12)

где

![]() =

=![]()

![]() /

/![]() – угол пролета электронов в области

дрейфа (см. рис. 18.7).

– угол пролета электронов в области

дрейфа (см. рис. 18.7).

Согласно

(18.12) ток дрейфа

![]() по сравнению с током лавины

по сравнению с током лавины![]() имеет меньшую в

имеет меньшую в![]() раз амплитуду и отстает по фазе на угол

раз амплитуду и отстает по фазе на угол![]() /2.

Это обусловлено конечным временем

пролета электронов в области дрейфа.

/2.

Это обусловлено конечным временем

пролета электронов в области дрейфа.

Ток

лавины

![]() отстает от напряжения на слое умножения

отстает от напряжения на слое умножения

![]() (t)

и соответственно от напряжения на диоде

u(t)

на четверть периода. Поэтому результирующий

сдвиг между наведенным током

(t)

и соответственно от напряжения на диоде

u(t)

на четверть периода. Поэтому результирующий

сдвиг между наведенным током

![]() и СВЧ-напряжением

и СВЧ-напряжением

![]() (t)

равен (

(t)

равен (![]() /2

+

/2

+![]() /2).

Тогда при

/2).

Тогда при![]() =

=![]() наведенный ток

наведенный ток![]() оказывается в противофазе с напряжением

оказывается в противофазе с напряжением

![]() (t),

т.е. сопротивление ЛПД на частоте

(t),

т.е. сопротивление ЛПД на частоте

![]() отрицательно.

отрицательно.

18.4.3. Эквивалентная схема и высокочастотное сопротивление лпд

Для

расчета высокочастотного сопротивления

ЛПД по основной гармонике колебания

воспользуемся эквивалентной схемой,

предложенной Ридом (рис. 18.10). Все токи

и напряжения, показанные на этой схеме,

являются гармоническими функциями

времени, поэтому их можно рассматривать

в комплексной форме. Слой умножения

здесь замещен генератором тока лавины

с комплексной амплитудой

![]() и емкостью

и емкостью![]() =

=![]() (S/

(S/![]() )

(

)

(![]() – диэлектрическая проницаемость

полупроводника). Соответственно область

дрейфа замещена генератором наведенного

тока

– диэлектрическая проницаемость

полупроводника). Соответственно область

дрейфа замещена генератором наведенного

тока

![]() и емкостью

и емкостью![]() =

=![]() (S/

(S/![]() ).

Напряжение на диоде

).

Напряжение на диоде

![]() складывается из напряжений, падающих

на слоях умножения и дрейфа:

складывается из напряжений, падающих

на слоях умножения и дрейфа:

![]() =

=![]() +

+![]() .

Полный ток

.

Полный ток

![]() ,

протекающий во внешней цепи, не зависит

от координаты и состоит из суммы тока

проводимости и емкостного тока:

,

протекающий во внешней цепи, не зависит

от координаты и состоит из суммы тока

проводимости и емкостного тока:

![]()

Пользуясь эквивалентной схемой (рис. 18.10) и уравнениями (18.8), (18.10) и (18.12), можно получить следующее выражение для высокочастотного сопротивления ЛПД:

![]() (18.13)

(18.13)

где

![]() (18.14)

(18.14)

![]() (18.15)

(18.15)

С – емкость обедненного слоя диода;

– емкость обедненного слоя диода;

![]() =

=![]() – параметр, получивший названиелавинной

частоты; Ф(В)=2f(B)/B.

– параметр, получивший названиелавинной

частоты; Ф(В)=2f(B)/B.

Согласно

(18.14) и (18.15) активное R

и реактивное Х

сопротивления ЛПД зависят от

нормированной амплитуды колебаний В

через функцию Ф(В).

График этой функции показан на рис.

18.9. На рис. 18.11 приведены зависимости

R

и

![]() СХ

от В,

рассчитанные по формулам (18.14) и (18.15) при

СХ

от В,

рассчитанные по формулам (18.14) и (18.15) при

![]() /

/![]() =0,6,

=0,6,

![]() =

0,64

=

0,64![]() ,

С/

,

С/![]() =

4/5.

=

4/5.

Согласно

рис. 18.11,а отрицательное сопротивление

R

максимально в режиме слабого сигнала

(при В![]() 0),

с ростом амплитуды колебаний оно

монотонно уменьшается. Реактивное

сопротивление Х определяется в основном

«холодной» емкостью диодаС.

Как видно из рис. 18.11,б, по мере

увеличения В

разница между Х

и емкостным сопротивлением –1/

0),

с ростом амплитуды колебаний оно

монотонно уменьшается. Реактивное

сопротивление Х определяется в основном

«холодной» емкостью диодаС.

Как видно из рис. 18.11,б, по мере

увеличения В

разница между Х

и емкостным сопротивлением –1/![]() С

уменьшается по абсолютной величине,

сохраняя отрицательный знак.

С

уменьшается по абсолютной величине,

сохраняя отрицательный знак.

И з

уравнения (1814) следует, что активное

сопротивление отрицательно при выполнении

условия

з

уравнения (1814) следует, что активное

сопротивление отрицательно при выполнении

условия![]() /

/![]() Ф(B)<1.

Физически оно означает, что емкостный

ток в слое умножения

Ф(B)<1.

Физически оно означает, что емкостный

ток в слое умножения

![]() должен превышать ток проводимости

2

должен превышать ток проводимости

2![]() f(B).

Поскольку в пороговом режиме (при

В

f(B).

Поскольку в пороговом режиме (при

В![]() 0)

функция Ф(В)

стремится к максимальному значению,

равному единице (см. рис. 18.9), то записанное

выше неравенство может выполняться

только при

0)

функция Ф(В)

стремится к максимальному значению,

равному единице (см. рис. 18.9), то записанное

выше неравенство может выполняться

только при

![]() >

>![]() .

Это означает, что генерация СВЧ-колебаний

возможна лишь на частотах

.

Это означает, что генерация СВЧ-колебаний

возможна лишь на частотах

![]() ,

превышающих лавинную частоту

,

превышающих лавинную частоту

![]() .

.

В

соответствии с (18.14) и (18.15) активное R

и реактивное Х

сопротивления ЛПД зависят от частоты

![]() .

На рис. 18.12 приведены зависимости

малосигнальных значенийR

и Х

от

.

На рис. 18.12 приведены зависимости

малосигнальных значенийR

и Х

от

![]() . Зависимость отрицательного

сопротивленияR

от

. Зависимость отрицательного

сопротивленияR

от

![]() определяется влиянием «пролетного»

множителя (1 – соs

определяется влиянием «пролетного»

множителя (1 – соs![]() )/

)/![]() в (18.14), который обращается в нуль при

в (18.14), который обращается в нуль при

![]() =

=![]() и достигает максимального значения при

и достигает максимального значения при

![]() =

0,7

=

0,7![]() .

Частоту, при которой

.

Частоту, при которой

![]() =

=![]() .

называют пролетной

(

.

называют пролетной

(![]() ):

):

![]() =

=![]() /

/![]() ,

где

,

где![]() =

=![]() /

/![]() – время пролета в области дрейфа

– время пролета в области дрейфа![]() при скорости насыщения

при скорости насыщения![]() .

Если

диод предназначен для работы в диапазоне

частот

.

Если

диод предназначен для работы в диапазоне

частот

![]() ...

...![]() ,

то длина области дрейфа выбирается

обычно так, чтобы оптимальный угол

пролета

,

то длина области дрейфа выбирается

обычно так, чтобы оптимальный угол

пролета

![]() соответствовал бы средней частоте

диапазона.

соответствовал бы средней частоте

диапазона.