Ideology-1

.pdf

та, — пишет он, — ведут к трансформации материальных основ социаль ной жизни, пространства и времени. Пространство потоков инфор мационной эпохи доминирует над пространством культурных регионов. Вневременное время как социальная тенденция к аннигиляции времени с помощью технологии заменяет логику часового времени индустриальной эры. Капитал оборачивается, власть правит, а электронные коммуникации соединяют отдаленные местности потоками взаимообмена, в то время как фрагментированный опыт остается привязанным к месту. Технология сжимает время до нескольких случайных мгновений, лишая общество вре менных последовательностей и деисторизируя историю. Заключая власть в пространство потоков, делая капитал вневременным и растворяя историю в культуре эфемерного, сетевое общество «развоплощает» (desembosies) со циальные отношения, вводя культуру реальной виртуальности...

Эта структура, которую я называю сетевым обществом, потому что оно создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют куль туру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и про странство, есть новая социальная структура информационной эпохи.

Не все социальные измерения и институты следуют логике сетево го общества, подобно тому как индустриальные общества в течение дол гого времени включали многочисленные предындустриальные формы человеческого существования. Но все общества информационной эпо хи действительно пронизаны — с различной интенсивностью — повсе местной логикой сетевого общества, чья динамичная экспансия по степенно абсорбирует и подчиняет предсуществовавшие социальные фор мы»1. (Выделено мною. — В.К.)

Я выделил из итоговых размышлений М. Кастельса доминанту взаи мосвязи изменений институтов во взаимодействии с логикой сетевого общества (даже если это и не для всех институтов). На мой взгляд, здесь есть приближение к механизму методологического синтеза, формирующе го институционально сетевую методологию.

Рассмотрим теперь более подробно механизм связи институционализа ции и сетевого подхода, а также требования к новой гуманитарной методо логии с учётом такой связи.

Опираясь на исследования российских и зарубежных авторов (Норт, Кирдина и др.), на наш взгляд, категория «институт» может быть представ лена следующим образом: совокупность устоявшихся правил, традиций, процедур, обеспечивающих выживание и развитие социума, т. е. это свое образные правила игры.

Их отличие от организации состоит в том, что они более универсальны, подвижны. Но главное: они органично соединяют формальные и нефор мальные правила игры. Они формулируют возможности в ситуации не

1 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура: Пер. с англ. М., 2000. С. 504, 505.

331

определённости, тем самым, обеспечивая саморазвитие. Организации дей ствуют только в рамках формальных процедур и направлены на реализа цию чётко обозначенных задач.

Институционализация обозначает совокупность институтов в их взаимосвязи со средой и главное её свойство: реализация адаптации институтов к изменяющейся среде, к ситуации неопределённости, т. е. выживания социума в нестандартных ситуациях.

Это, на мой взгляд, исходное положение, характеризующее новую ме тодологию для нового качества взаимодействий — культуры компромисса в сфере идеологического.

Сеть — новый геокультурный феномен, который отражает целос тность нового объекта, включающего в себя информацию, знания, отношения и взаимодействия людей в единстве с новыми высокими технологиями, объединяемыми Интернетом.

Определение «рабочее». Какое либо понятие в различных словарях от сутствует. Генезис понятия соотносим с серединой 80 х годов ХХ века, когда обозначился кризис индивидуализма и начало создаваться новое ка чество информации — «коммуникации», а неправительственные организа ции (их сети) стали играть важнейшую роль во многих странах.

Философия сетевого подхода оформилась как коммунитарное направ ление в философии (работы англо американского философа Ричарда Рор ти), как способ преодоления индивидуализма (по существу это современ ное выражение российского общинного и соборного подхода).

Институт коммунитарности выражает укоренившееся в обществе осоз нание того, что приоритетными являются права и интересы социального коллектива или общества в целом по сравнению с правами и интересами отдельной личности. Коммунитарность реализуется в социальных нормах, признающих ценности достижения общественного, коллективного блага выше ценности достижения блага личного, в соответствующих доктринах, концепциях, традициях1.

Таким образом, сетевой подход сопоставим с институциональным под ходом.

Характерной чертой сетевой методологии (на основании работ Кастельса) являются:

—сдвиг от вертикальной связи к горизонтальным;

—сетевой подход составляет материальное выражение культуры в инфор мационно глобальной экономике. Он способствует преобразованию сигналов и кодов в товары и услуги, обрабатывая знания.

Это закладывает основания для культурно институционального синтеза.

1 Этциони А. От империи к сообществу: Новый подход к международным отношениям. М., 2004.

332

Становление самого сетевого подхода имеет определённую логику. Сначала это деловые сети предприятий. Но также феномен культуры.

Этот подход сопровождается технологическими инструментами:

—новые телекоммуникационные сети;

—новые мощные компьютеры;

—и самое главное: новое адаптивное саморазвивающееся программное обеспечение: но это новые рабочие, новые менеджеры, новые связи между ними, которые способны работать в ситуации неопределённости, дезорганизации, хаоса, высокого риска. И, прежде всего, потому, что они способны говорить на одном и том же цифровом языке в любой

точке мира с громадной скоростью и главное — в режиме диалога. Это позволяет оформить тезис: выражением такого свойства становятся

именно высокие гуманитарные технологии.

Именно они соединяют институциональный и сетевой подход в новую

методологическую целостность — институционально сетевую мето дологию.

Социологичность такого подхода я вижу в новом качестве человеческих отношений, социальных связей. Кастельс отмечает: «имеется действитель но общий культурный код в разнообразных устройствах сетевого предпри ятия».

Внастоящее время сетевой подход существует как новый подход, мето дология (Яницкий, Дридзе). И есть другой подход, который рассматривает сетевой подход только на уровне «деловых сетей» (Радаев).

Вчём отличие сетевого подхода от системного?

—Сетевой подход ориентирован на анализ компромиссного во взаимо действии со средой.

—Сетевой подход ориентирован на целостность, т. е. он учитывает подхо ды и возможности синергетики, как свойство нелинейных взаимодей ствий и возможность учитывать неопределённость состояния объекта (от хаоса к порядку).

—Сетевой подход неиерархичен. Здесь необязательно лидерство. Поэтому здесь в центре внимания — человек: и он гарантировано избавляется от одиночества.

Сто лет назад замечательный русский философ Н.Ф. Федоров для своих

современников и для нас, как мы надеемся, создал произведение «Фило софия Общего Дела». Актуально и для XX и для XXI веков звучат его слова: «В настоящее время дело заключается в том, чтобы найти, наконец, поте рянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и ус троить жизнь сообразно с ней»1. Через компромисс, через народную идео логию развития России.

Представление о современном мире, о культуре как системах достаточ но укоренено в отечественных и зарубежных общественных науках.

1 Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела. Т. 2. М., 1913. С. 237.

333

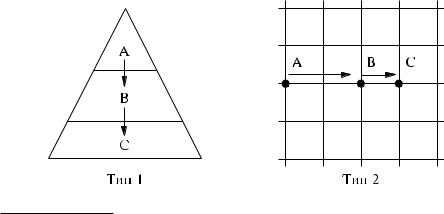

Поэтому, я ввёл ранее понятие сети, сетевого подхода, сетевой методо логии. На рисунке 8 представлено графическое представление системного, иерархического подхода, и сетевого, неиерархического.

На рисунке взаимосвязи между акторами (смыслами, событиями, свя зями и т. д.) представлены в чёткой иерархической последовательности: от лидера А к подчинённым В и С (тип 1). Фрагмент сети (тип 2) показывает горизонтальную, неиерархическую связь: здесь отсутствует лидер, отсут ствует чёткое подчинение.

Отмечу, что в Сети функционируют в настоящее время сотни тысяч не зависимых организаций, коммерческих и некоммерческих. Об особеннос тях (антивоенной, гуманитарной) каждой из них трудно сказать что то оп ределённое. Вместе с тем отчётливо обозначаются некоторые черты общей для них идеологии.

Первая особенность: люди стремятся с помощью этой Сети «группиро ваться вокруг первичных источников идентичности — религиозных, этни ческих, территориальных, национальных — особенно во время неконтро лируемых и беспорядочных изменений, как сейчас»1. Это формулировка Мануэля Кастельса, одного из выдающихся основателей сетевого подхода.

Сеть, по мнению М. Кастельса, помогает защитить субъективный мир в личности, заменяя идею классовой борьбы в культуре2. Смысл защиты и развития человека в Сети — содействие диалогу культур, миру и безопас ности.

На рубеже ХХ и XXI веков уже начал проявляться объективный харак тер формирующейся сетевой идеологии. «К концу XX века проблемы мира

Рисунок 8

Сопоставление системного (тип 1) и сетевого (тип 2) подходов

1 Цит. по: Хисамова З. Сеть и хаос // Эксперт. 2003. 19 мая. С. 76. 2 Там же.

334

становятся объективно глобальными, — говорит М. Кастельс, — поэтому правительства, частные корпорации, организации, различные институты начинают объединяться для решения общих задач. Так возникает „сете вое“ общество. Страны согласуют друг с другом и международными орга низациями денежную политику, вопросы глобальной безопасности, тер роризма. Корпорации создают стратегические союзы, чтобы быть более конкурентоспособными в глобальной экономике»1.

Однако, по его мнению, два события в мире актуализировали процесс создания объединяющей сетевой гуманитарной идеологии XXI века.

Во первых, 11 сентября 2001 года «привело к власти группу людей, иде ологами которых являются Ричард Перл и Пол Вулфовиц. Последние пят надцать лет они оспаривали тезис о том, что каждое государство вправе само определять границы своей свободы, как движущий мотив всей по литики США. Они стремились и стремятся к тому, чтобы, используя технологии и военное превосходство, реорганизовать мир, взять его под контроль, сделать „более демократичным“ и более безопасным для США. Их принцип таков: „Я завоюю тебя, и тебе станет лучше“»2.

Во вторых, состоявшаяся в 2003 году «война в Ираке разрушает сло жившийся мультилатеральный (многосторонний, многополярный) поря док»3.

Вторую особенность сетевой идеологии отметил Александр Неклесса: здесь доминирование деятельной личности, разделение рисков, чёткий учёт взаимодействия идеологии и её среды и упреждающей адаптации. При этом важно, что сетевая идеология органично учитывает организаци онный аспект.

«Наиболее эффектно и эффективно, — пишет А. Неклесса, — новые принципы управления реализуются в среде НПО — неправительственных организаций; к семейству сетевого сообщества примыкают также многие современные экономические организмы и констелляции. Среда эта весьма многомерна и эклектична: здесь и неформальные клубы различных уров ней компетенции, и религиозные и квазирелигиозные сообщества и раз нообразные группы влияния, и такие международные организации, как, скажем, „Гринпис“, „Эмнисти интернейшнл“, или столь модное движе ние антиглобализма... Но одновременно к этой же типологии тяготеют разнообразные асоциальные и криминальные организации, наконец, орга низации террористические, выстраивающие алгоритмы Деятельности по собственным правилам игры.

В результате в динамичном, меняющемся мире возникает новый класс угроз. Это борьба не только интеллектов, финансов, организационных принципов, технических возможностей и технологических решений, но

1 Цит. по: Хисамова З. Сеть и хаос // Эксперт. 2003. 19 мая. С. 75. 2 Там же.

3 Там же.

335

также борьба мировоззрений, кодекса поведения прежней цивилизации и социальной семантики новой культуры. Планету постепенно прочерчивает многоярусный Undernet, эксплуатирующий возможности для не ограни ченных юридическими и моральными препонами форм деятельности ле гальных и иллегальных организаций, где неформальный стиль и гибкость подобных организмов оказываются существенным преимуществом»1.

Третья особенность сетевой идеологии выделена Вадимом Радаевым

входе анализа сетевых связей, новых свойств сетевого подхода, что суще ственно дополняет выводы А. Неклессы. «Сетевые связи характеризуются тремя принципиальными чертами, — утверждает В. Радаев, — подчёркива ющими их социальный характер: укоренённостью (embeddedness), связан ностью (conectivity) и реципрокностью (взаимностью) (reciprocity)...

Сетевой подход исходит из простой предпосылки о том, что хозяй ственные агенты с большей вероятностью вступают в отношения с теми, с кем они имели дело ранее, убедившись в надёжности уже известных парт нёров. Иными словами, они склонны использовать не случайные (arm's length ties), а структурно укоренённые связи (embedded ties). В итоге рынок

взначительной мере складывается из действий не автономных по отноше нию друг к другу хозяйственных агентов. Они находятся в отношениях связанности и взаимозависимости, и именно эти качества делают рынок устойчивым. Это также означает, что, организуя свои трансакции, участ ники рынка исходят не из узкоэгоистического интереса, проявляющегося

вожидании возмещения затрат и получения выгоды по принципу „здесь и сейчас“, но из принципов взаимности, когда выгода может быть получена

вбудущем, причём в иной, неэквивалентной, форме и вдобавок от других агентов сетевого сообщества...

Не принимая постулата об автономности хозяйственных агентов, сете вой подход в то же время пытается избежать и изъянов жёсткого структу рализма. Предполагается, что позиция в сети ограничивает, но не детер минирует жёстким образом способы хозяйственного действия. Она наде ляет агентов властью и способностью действовать, в том числе порождать новое знание. Таким образом, предлагая фокусировать внимание на струк турах межиндивидуального взаимодействия, сетевой подход пытается предложить некий третий путь между пересоциализированным подходом, характерным для структурного функционализма в социологии, и недосо циализированным подходом, которым грешит традиционная экономиче ская теория...»2.

Четвёртую особенность сетевой идеологии выделили А. Бард и Я. Зoдерквист, известные шведские специалисты в сфере сетевых техноло

1 Неклесса А. Управляемый хаос: движение к нестандартной системе мировых отноше ний // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. С. 110, 111.

2 Радаев В.В. Рынок как идеальная модель и форма хозяйства: К новой социологии рын

ков // Социологические исследования. 2002. № 9. С. 23.

336

гий. Сегодня мы нуждаемся не столько в информации, утверждают они, сколько в мировоззрении и контексте, т. е. в сетевой идеологии1.

Пятую особенность сетевой идеологии в своей книге «Галактика Ин тернет» уточнил М. Кастельс. «Культура отлична от идеологии, — отметил он, — психологии и системы индивидуальных представлений. Будучи экс плицитной, она являет собой некую коллективную конструкцию, выходя щую за рамки индивидуальных предпочтений и оказывающую свое влия ние на деятельность носителей этой культуры, в данном случае — произво дителей пользователей Интернета.

Для культуры Интернета характерна четырехслойная структура: тех номеритократическая культура, культура хакеров, культура виртуальной общины и предпринимательская культура. Все вместе они определя

ют идеологию свободы, столь широко распространенную в интернет сообществе»2. (Выделено мною. — В.К.)

Именно сетевой подход делает возможной и новую методологию в осмыслении механизма и технологии нового гуманитарного синтеза. Я го ворю о конструктивном взаимодействии и взаимообусловленности в реа лизующемся гуманитарном синтезе трёх методологий: плюрализма, эклек тики и синкретизма. Это созидающее сотрудничество.

Важные позитивные, созидающие возможности нашли своё методоло гическое воплощение в обоснованной мною (2000—2003 годы) институ ционально сетевой методологии3.

Такой подход получил плодотворное и оригинальное развитие в ко ординатах геоэкономического подхода, который осуществила в своих работах Елена Владимировна Сапир, известный российский экономист4.

Я особенно отмечу её разработки сетевой культуры и кластерного под хода. «С точки зрения собственно инновационной безопасности, — размышляет Е.В. Сапир по поводу интереснейшей проблемы — „иннова ционная безопасность“ — в традиции институционально сетевой методо логии, — решающее значение имеет локально сетевая природа иннова

1 Бард А., Зодерквист Я. Netoкратия: Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. С. 94.

2 Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004. С. 53.

3 Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие. М., 2000; Он же. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001; Он же. Социология безопасности: формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002; Он же. Геокультура: Ос новы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура—Сеть. М., 2003.

4 Сапир Е.В. Масштабно сетевая модель и её локальные императивы (к методологии гео экономического анализа) // Безопасность Евразии. 2003. № 4; Она же. Ярославская интел лектуальная долина как пример моделирования локальной инновационной страты // Безо пасность Евразии. 2005. № 2; Она же. Российский Северо западный промышленно индуст риальный регион: инвестиционная привлекательность и потенциал инновационного роста (перспективы Балтийского геоэкономического кластера) // Безопасность Евразии. 2007. № 3; Она же. Интернационализация знаний и инновационная безопасность (в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии. 2007. № 4.

337

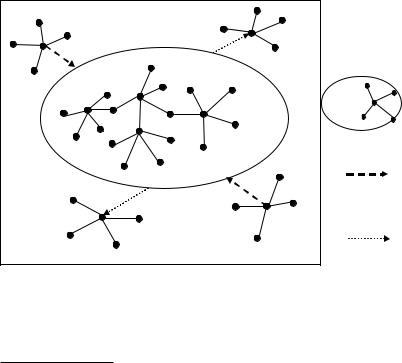

ционного процесса. Именно она даёт ответ на главный вопрос: почему ин формационная открытость сегодня не угрожает потерей научного приори тета? почему не несёт реальную угрозу утраты преимущества первооткры вателям и разработчикам? Инновационный процесс основан на ресурсах, сконцентрированных в компактных локальных кластерах знаний. Эти кла стеры охватывают прикладные и фундаментальные исследования, вклю чают университеты, агломерации промышленных фирм в родственных отраслях, среду бизнес сервиса, способствующую взаимному обмену и „перекрёстному оплодотворению“ научных идей и создающую живой кон такт исследователей и быстрый трансфер знаний. И, несмотря на суще ствующее множество способов распространения знаний, решающим для создания инноваций и устойчивой конкурентоспособности остаётся не формальное, т. н. „внутреннее“ (tacit knowledge) знание, неотрывное от его носителей»1. На рисунке 9 графически иллюстрируется локально сетевой характер инновационного процесса.

Рисунок 9 |

Сетевая структура инновационного процесса |

Внутренняя |

инноваци |

онная сеть |

Приток |

знаний |

извне |

Отток |

знаний |

вовне |

Источник: Сапир Е.В. Интернационализация знаний и инновационная безо |

пасность (в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии. |

2007. № 4. С. 82. |

1 См.: Dicken P. Global Shift: Transforming the World Economy. N. Y., 2001. P. 173.

338

Для возможного синтезирующего понимания механизмов проявления единой гуманитарной парадигмы (основа: геополитика, геоэкономика, геокультура) в становлении новой методологии и теории компромисса, культуры компромисса очень важны итоги исследований взаимодействий геоэкономического и геокультурного контекста в оформлении инноваци онной среды, сетевой культуры российской экономики, осуществлённые профессором Ярославского госуниверситета Е.В. Сапир.

«Сети создают и свою особую, сетевую, культуру, — поясняет она. — В развитие этого направления неоценимый вклад внёс В.Н. Кузнецов, ко торый в фундаментальной монографии „Геокультура: Основы геокультур ной динамики безопасности в мире ХХI века: Культура—Сеть“ одним из первых в отечественной социологической науке обосновал ключевую роль сетевых структур для понимания основного вектора современного обще ственного развития: „их деятельность внесла много нового в понимание механизма действия рисков, ответственности, доверия, сотрудничества, терпимости, безопасности, способствовала перераспределению внимания во всем мире на проблемы человека, на реальность, развитие диалога во всех измерениях жизнеобеспечения общества и государства современной цивилизации, содействовала новому структурированию, новой институ ционализации современного общества“»1.

Для понимания структуры феномена «сетевая культура» также важны выводы известного британского экономиста Энтони Гидденса и не менее известного немецкого предпринимателя, члена Римского клуба Клауса Штайльмана о взаимосвязи культуры и бизнеса. По мнению последнего, центральное смысловое ядро здесь — «взаимозависимость доверия, ответ ственности, корпоративизма, рисков и конкурентоспособности: исходны ми для современного культурного глобального процесса являются цент ральные ценности: порядочность, лояльность, доверие; прочность и на дежность отношений; единство и сотрудничество; правда и стремление к знанию; право, порядок, дисциплина, но в то же время также радость ра боты или службы; красота, эстетика и культурные традиции; любовь и вер ность, а также любовь к деталям, как качество каждого достижения; всеоб щее благо в бизнесе, превосходящее корысть.

Сам диалог, культурный процесс есть соревнование за поддержку конк ретного рода деятельности: решение инвестировать в технологии больше или меньше — это результат культурного диалога»2.

Инновационная сетевая культура опирается на следующие базовые ценности:

1 Кузнецов В.Н. «Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире ХХI века: Культура—Сеть». М., Книга и бизнес, 2003. С. 474; Он же. Геокультура как фено мен и научная категория // НАВИГУТ. 2002. № 3.

2 Штайльман К. Новая философия бизнеса: В 3 т. / Т. 3: Конкуренция и ее границы. М.; Берлин: Российское психологическое общество, 1998. С. 9; см. об этом же: Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press, 1990. P. 114.

339

авторитет личного вклада

приверженность общим целям

чувство сопричастности, соучастие

доверие

общность, превосходящая индивидуальную отстраненность и корыст ный интерес

кросскультурная интеграция

идентичность.

Краеугольный камень всего процесса — это открытая коммуникация и

общий прогресс как результат сетевого взаимодействия и обмена достиже ниями сетевых технологий. Без этой открытости участники сообщества бу дут осуществлять каждый свою, конкурентную стратегию, и процесс ком муникации будет препятствовать интеллектуальному успеху общего дела. Это соответствует фундаментальным принципам развития науки и техни ки: результаты должны быть открыты, доступны обозрению, критике и репродукции.

Важно понять, что по своей природе инновационный процесс есть ин теллектуальный генезис — рождение нового. И это рождение требует на личия особых условий, специфических факторов реализации интеллекту альности (см. табл. 30).

Инновационная экономика функционирует, базируясь на следующих сетевых культурных ценностях:

а) открытость, открытый доступ ко всей необходимой информации; б) горизонтальные связи, свободное общение, свобода выражения и пере

дачи информации от многих ко многим; в) саморазвивающаяся сеть. Любой человек или организация могут найти

своё место в действующей сети, а если не находят, то создают собствен ный источник (сайт), расширяя таким образом сеть;

г) высшая ценность — интеллектуальная свобода. Свобода творить, свобо да распоряжаться имеющимся знанием; свобода модифицировать зна ние; свобода делиться новым знанием»1.

Действительно может быть востребована сама методология и концепту ализация новых подходов к развитию России, к миру после кризиса, кото рые осуществила Е.В. Сапир.

«По уровню сетевой зрелости и инновационности, к сожалению, эко номика и общество России сильно отстают от ведущих стран, — констати рует она. — И дело здесь заключается не просто в экспортной ориентации страны, а в самóй сути национальной экономической модели развития, её приоритетах и ценностях, которые определяют в том числе и экспортную политику.

1 Сапир Е. Факторы инновационной среды российской экономики: геоэкономический и геокультурный контекст // Безопасность Евразии. 2009. № 2. С. 167—169.

340