Государственное регулирование денежного оборота.

Современная экономическая мысль, независимо от её конкретной направленности, признаёт ответственность государства за состояние развития экономики государства, а также его право влиять на экономическую жизнь общества. Отличия во взглядах отдельных теоретиков касаются только степени и методов реализации такого влияния.

Законодательное обеспечение каждому экономическому субъекту таких прав и свобод:

свободу предпринимательства, в т.ч. свободный перелив капитала;

защита частной собственности, в т.ч. защита от монополизации цен и рынков;

свободу при заключении договоров и защиту прав участников договорного процесса;

свободу потребления, защиту прав потребителя;

свободный выбор профессии и места работы.

Необходимость обеспечения государством определённых прав и свобод каждому экономическому субъекту определяется и монетаристами и кейнсианцами как общие предпосылки успешного функционирования рыночной экономики. Однако монетаристы считают, что рынок сам отрегулирует целесообразное поведение экономических субъектов, а кейнсианцы считают, что это может сделать только государство.

Сблизились позиции кейнсианцев и монетаристов относительно целей политики влияния государства на экономику страны. Этими целями признаются:

обеспечение определённого уровня экономического роста;

обеспечение максимальной занятости;

контроль над инфляцией с целью её минимизации и стабилизации цен;

уравновешевание активов и пассивов платёжного баланса.

Для достижения целей экономическая политика предусматривает широкий спектр мероприятий, которые будут влиять на экономическую жизнь общества. Условно их можно разделить на 4 группы:

структурная политика;

политика конкуренции;

социальная политика;

конъюнктурная политика.

Структурная политика предусматривает выдачу субсидий или других стимулов активизации развития относительно отсталых регионов или определённых областей, секторов производства (секторальная политика).

Политика конкуренции предусматривает меры антимонопольного характера, свободного ценообразования, доступ на рынки всем предпринимателям, взаимоотношений там, где свободная конкуренция затруднена – в энергетике, сельском хозяйстве.

Социальная политика предусматривает меры, направленные на обеспечение социального равенства и обеспеченности всех членов общества путём частичного перераспределения доходов.

Конъюнктурная политика реализуется через регулятивное влияние государства на рыночную конъюнктуру, на соотношение совокупного спроса и совокупного предложения на рынках. Поскольку совокупный платежеспособный спрос формируется и реализуется в денежной форме в процессе формирования, распределения и использования национального дохода, конъюнктурная политика обеспечивается, прежде всего, государственным регулированием денежного оборота.

Через регулирование отдельных денежных потоков, массы денег, уровня процента, скорости обращения денег государство имеет возможность влиять не только на изменение спроса, но и на изменение предложения на товарных рынках.

По способу и характеру влияния на поведение экономических субъектов все меры конъюнктурной политики, которые опираются на регулирование денежного оборота, можно разделить на 3 группы:

меры фискальной политики;

меры денежно-кредитной политики (монетарной);

меры прямого влияния.

Фискальная политика сводится к экономическому регулированию через механизм налогообложения, других поступлений в централизованные фонды финансовых ресурсов, финансирование затрат государства, связанных с исполнением его общественных функций. Эта политика обеспечивает возможность влиять как на совокупный спрос, так и на совокупное предложение. Если уровень фискальных изъятий доходов экономических субъектов растёт, это уменьшает их возможности и ослабляет стимулы к наращиванию инвестиций, расширению производства, что уменьшает совокупное предложение и экономическую активность. Если возрастают затраты на финансирование государственного потребления, то это ведёт к увеличению номинального национального дохода и совокупного платежеспособного спроса на рынках, что активизирует их конъюнктуру и определённой мерой способствует развитию производства. Однако если государственное потребление растёт высокими темпами и длительное время, то производители не успевают отреагировать увеличением товарного предложения, что провоцирует рост цен и инфляцию.

Меры фискальной политики базируются на прямых безэквивалентных изъятиях финансовых средств у экономических субъектов или таких же безэквивалентных вливаний им финансовых средств.

Денежно-кредитная политика сводится к экономическому регулированию через механизмы изменения предложения (массы) денег и их цены (проценты) на денежном рынке. Увеличение предложения денег, при других равных условиях, обуславливает снижение процента и рост инвестиций, а также рост платежеспособного спроса на рынках. Всё это на коротких временных интервалах оживляет конъюнктуру рынков и усиливает стимулы к расширению производства.

В зависимости от направления и темпов изменения предложения денег и уровня процента различают такие виды денежно-кредитной политики:

экспансивная;

рестрикционная.

При экспансивной политике допускается не контролированный производственный рост предложения денег, из-за чего деньги стремительно «дешевеют». Последствиями такой политики неминуемо становится инфляция, темпы которой быстро растут, в связи, с чем её ещё называют политикой инфляции. Такой результат экспансивной политики имеет негативное влияние на экономику и поэтому правительства при нормальных обстоятельствах пытаются избежать такой денежно-кредитной политики.

Более целесообразно и широко применяется политика медленного, контролированного роста денежной массы и мягкого понижения процента, благодаря чему инфляция поддерживается на заданном уровне, становится контролированной и притворяется в действующий стимулятор экономического роста, увеличения занятости. Эту политику называют политикой дезинфляции.

При политике денежно-кредитной рестрикции допускается резкое, недостаточно взвешенное, обвальное сокращение предложения денег, вследствие чего деньги стремительно «дорожают», совокупный спрос сокращается, провоцируя снижение уровня цен и резкое падение экономической активности. Эту политику называют политикой дефляции. Принимая во внимание её негативные последствия, правительства стараются избежать открытой политики дефляции, а допускают только медленное и незначительное сокращение предложения денег и уровня процента, что мягко тормозит экономическую активность, без глубокого спада производства. Такая политика получила название политики рефляции.

Прямое вмешательство государства в экономическую жизнь допускается в тех случаях, когда меры фискальной и монетарной политики не могут дать ожидаемых результатов или этот результат наступит позже. К таким мерам можно отнести:

ограничение (замораживание) цен и доходов с целью торможения высокой инфляции;

рационирование потребления, когда товары и услуги распределяются не по платежеспособности покупателей, а по установленным государством нормам.

Меры прямого вмешательства противоречат закономерностям рыночного хозяйствования и поэтому применяются не часто, как исключение.

Г

лавной

задачей конъюнктурной политики является

сглаживание колебаний рыночных процессов

с целью поддержания общего состояния

рыночной конъюнктуры на уровне, который

обеспечивал бы достижение определённых

целей экономической политики. Такое

регулирование рыночной конъюнктуры

можно обеспечить мерами, как

денежно-кредитной политики, так и

фискальной, или же мерами обеих политик

одновременно.

лавной

задачей конъюнктурной политики является

сглаживание колебаний рыночных процессов

с целью поддержания общего состояния

рыночной конъюнктуры на уровне, который

обеспечивал бы достижение определённых

целей экономической политики. Такое

регулирование рыночной конъюнктуры

можно обеспечить мерами, как

денежно-кредитной политики, так и

фискальной, или же мерами обеих политик

одновременно.

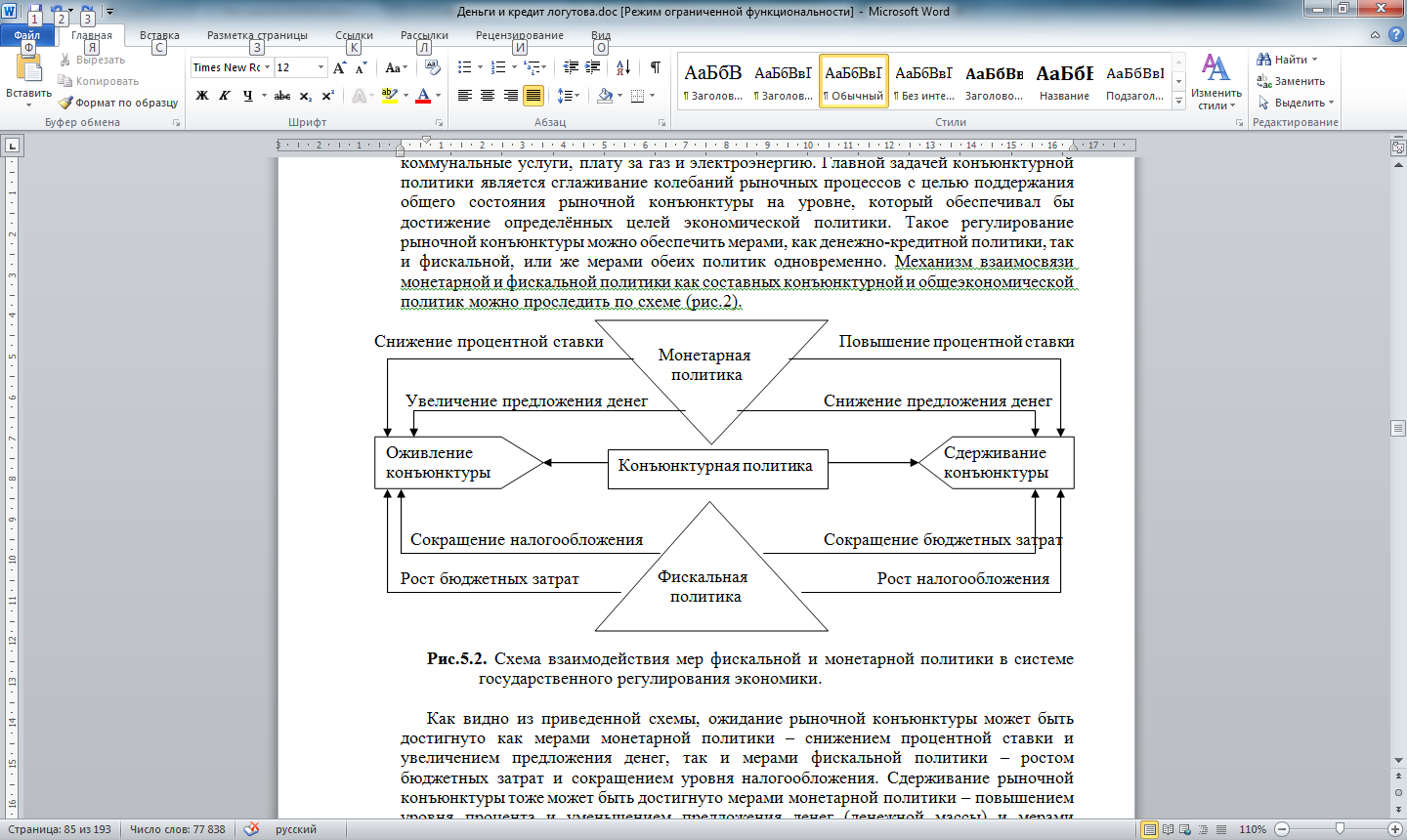

Рис.5.2. Схема взаимодействия мер фискальной и монетарной политики в системе государственного регулирования экономики.

Кроме общих целей влияния на рыночную конъюнктуру, меры монетарной и фискальной политики связаны между собой механизмами действия. Так рост бюджетных затрат при стабильности налогообложения вызовет рост спроса на денежный рынок и повышение является важным инструментом монетарной политики. И наоборот, снижение учётной ставки составе монетарной политики приведёт к росту курсовой стоимости облигаций государственных займов, увеличения спроса на них, что расширит возможности правительства относительно выпуска и размещения новых займов и роста на этой основе бюджетных затрат.

Денежно-кредитная политика ЦБ, ее цели и инструменты.

Сущность монетарной политики - определение её как комплекса взаимосвязанных, скоординированных на достижение ранее определённых общественных целей, мер по регулированию денежного оборота, которые осуществляет государство через центральный банк.

Как следует из определения, монетарной политике присущи комплексность, разновариантность регулятивных мер; направленность их на достижение заранее определённых, общественных целей; мероприятия эти реализуются центральным банком через механизм денежного рынка. Она имеет единую институционную основу – денежный рынок и банковскую систему. В таком трактовании монетарная политика представляет собой организационно оформленный регулятивный механизм со своими специфическими целями, инструментами и ролью в экономическом регулировании.

Объектами, на которые наиболее часто направляются регулятивные мероприятия монетарной политики, являются такие переменные денежного рынка:

предложение (масса) денег;

ставка процента;

валютный курс;

скорость оборота денег и др.

В зависимости от экономической ситуации в государстве объектом монетарного регулирования может быть выбрана одна переменная или несколько.

Субъекты монетарной политики. В Украине главным субъектом денежно-кредитной политики является Национальный банк. Кроме него в выработке денежно-кредитной политики принимают участие другие органы государственного регулирования экономики – Министерство финансов, Министерство экономики, непосредственно правительство, Верховный Совет. Органы исполнительной и законодательной власти определяют основные макроэкономические показатели, которые служат ориентирами для формирования целей денежно-кредитной политики (объём ВВП, размер бюджетного дефицита, платёжный и торговый балансы, уровень занятости и др.).

Однако решающая роль в разработке и реализации монетарной политике принадлежит НБУ, поскольку он несёт ответственность перед обществом за состояние монетарной сферы. Как предусмотрено Конституцией Украины (ст.100), Совет НБУ самостоятельно разрабатывает основные принципы денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за её проведением.

Целевая направленность монетарной политики.

Стратегическими обычно являются цели, которые определены как ключевые в общеэкономической политике государства. Ими могут быть рост производства, рост занятости, стабилизация цен, сбалансирование платёжного баланса. Каждая из этих целей настолько важна для общества, что властные структуры могут ставить цели реализовать все или большую их часть. Государство имеет в своём распоряжении широкий спектр регулятивных инструментов для решения таких задач.

Промежуточные цели монетарной политики состоят в таких изменениях определённых экономических процессов, которые будут способствовать достижению стратегических целей: изменение последнего в направлении, которое определяется стратегической целью.

Тактические цели – это оперативные задачи банковской системы относительно регулирования ключевых экономических переменных, прежде всего денежной массы, процентной ставки и валютного курса для достижения промежуточных целей. Относительно каждого из этих показателей может ставиться одна из трёх задач: рост, стабилизация, снижение.

Инструменты монетарной политики. Мировая практика монетарной политики накопила значительный опыт использования определённых инструментов денежно-кредитного регулирования экономических процессов. Всех их можно разделить на две группы:

инструменты опосредованного влияния на денежный рынок и экономические процессы: операции на открытом рынке, регулирование норм обязательных резервов, процентная политика, рефинансирование коммерческих банков, регулирование курса национальной валюты;

инструменты прямого влияния: установление прямых ограничений на осуществление эмиссионно-кассовых операций; введение прямых ограничений на кредитование центральным банком коммерческих банков; установление ограничений или запретов на прямое кредитование центральным банком нужд бюджета; прямое распределение кредитных ресурсов, которые предоставляются коммерческим банкам в порядке рефинансирования между приоритетными отраслями, производствами, регионами.

Операции на открытом рынке

Сущность операций на открытом рынке заключается в том, что, покупая ценные бумаги на рынке, центральный банк дополнительно направляет в оборот соответствующую сумму денег и этим увеличивает сначала банковские резервы, а потом и общую массу денег при остальных постоянных условиях.

Продавая ценные бумаги из своего портфеля, он исключает на соответствующую сумму банковские резервы, а потом уменьшается и общая масса денег в обороте. В результате этих операций соответственно увеличивается или уменьшается предложение денег на рынке, что влияет в конечном итоге на конъюнктуру товарных рынков.

Операции на открытом рынке бывают динамичные и защитные. Динамичные операции применяются для общего предложения денег при условии, что другие факторы не влияют на массу денег.

Защитные операции состоят в поддержке общего предложения денег на неизменном уровне в условиях влияния на массу денег других факторов. Если эти факторы уменьшают предложение денег, то необходимо на определённую сумму купить ценные бумаги на открытом рынке, чтобы стабилизировать объём предложения и наоборот.

Регулирование нормы обязательных резервов – высокоэффективный инструмент влияния на предложение денег, что имеет бесповоротное и моментальное действие. Механизм этого инструмента состоит в том, что центральный банк устанавливает для всех банков и других депозитных учреждений нормы обязательного хранения привлечённых средств на корреспондентских счетах без права их использования и без выплаты процентов по ним.

Процентная политика. Механизм его заключается в то, что центральный банк устанавливает ставки процентов по ссудам, которые он предоставляет коммерческим банкам в порядке их рефинансирования. Для Украины наиболее типовой процентной ставкой центрального банка является учётная ставка НБУ. Увеличивая уровень учётной ставки, НБУ достигает таких регулятивных последствий:

сдерживает спрос коммерческих банков на свои ссуды, тормозит рост их избыточных резервов и банковского кредитования экономических субъектов, сдерживает мультипликацию депозитов и рост предложения денег;

сигнализирует экономическим субъектам о своём намерении «вздорожать» деньги, что само по себе стимулирует экономических субъектов к более осторожному поведению и обуславливает падение рыночной конъюнктуры.

Снижение центральным банком учётной ставки имеет противоположные последствия – увеличивает спрос коммерческих банков на ссуды и их избыточные резервы, которые содействуют росту предложения денег.

Процентная политика как монетарный инструмент имеет определённые недостатки. Влияние её на предложение денег не очень чёткое и оперативное.

Рефинансирование коммерческих банков. Кроме смены учётной ставки, ЦБ может регулировать спрос на свои ссуды со стороны коммерческих банков изменением других условий предоставления ссуд – изменением их ассортимента, ограничением целевого назначения, лимитирования объёмов отдельных ссуд. Такими мерами ЦБ может более чётко и целенаправленно влиять на изменение банковских ресурсов, а, следовательно, и на предложение денег.

Регулирование курса национальной валюты – инструмент очень чёткого, оперативного и мощного действия. Если центральный банк планирует уменьшить массу денег в обороте, то ему достаточно продать на рынке соответствующую массу иностранных валютных ценностей, что приведёт к сокращению банковских резервов и предложения денег. И, наоборот, при необходимости увеличить массу денег в обороте центрального банка следует купить соответствующую массу инвалюты. Эти операции называются валютной интервенцией. Хотя непосредственно целью этих операций является регулирование курса национальной валюты, они опосредственно и достаточно ощутимо влияют и на массу национальных денег в обороте.

Применение этого инструмента монетарной политики связано с определёнными экономическими и организационными трудностями. Во-первых, в центральном банке должен быть достаточный золотовалютный запас, чтобы в случае необходимости можно было использовать его для влияния на денежную массу. Накопление такого запаса возможно при условии длительного экономического роста и активного сальдо платёжного баланса, что требует от государства значительного экономического напряжения.

Во-вторых, конъюнктурные ситуации на валютных и товарных рынках могут изменяться не одновременно и в разных направлениях. Поэтому интервенционные операции центрального банка в интересах валютного рынка могут оказаться нежеланными для товарных рынков. С учётом этого одновременно с проведением интервенционной операции на товарном рынке центральный банк должен осуществить компенсионные (стериализационные) меры, чтобы не допустить уменьшения предложения денег и платежеспособного спроса на товарных рынках. Лучше всего провести стерилизацию с помощью операций на открытом рынке.