- •Москва XVI—XVII веков

- •Московский пушечный двор

- •Борьба с пожарами и эпидемиями

- •Станок Московского Печатного двора XVI—XVII вв.

- •Московский печатный двор

- •Население москвы

- •Польская карта Москвы 1611 г.

- •Первые греко-латинские школы в москве

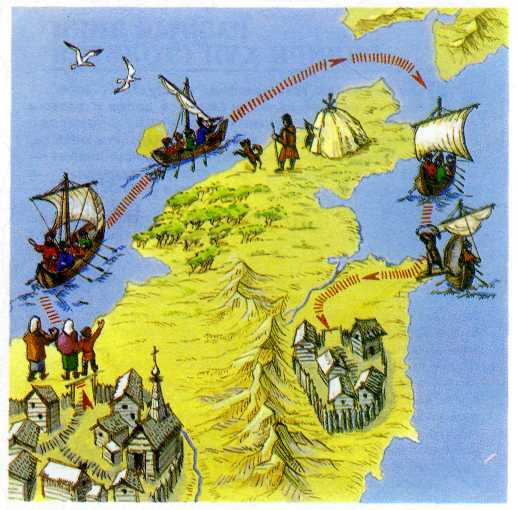

- •Присоединение и освоение сибири в XVII веке

- •Якуты в национальной одежде.

- •В.И. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком».

- •Освоение сибирских земель

- •Путешествие Семёна Дежнёва.

- •Разные лики сибири XVII столетия

- •Церковные реформы патриарха никона

- •Патриарх никон

- •Протопоп Аввакум в темнице.

- •С. В. Иванов. «Во времена раскола».

- •Собор 1666-1667 годов

- •Гонения на старообрядцев

В.И. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком».

452

имени обитавших здесь дауров. В 1643 г. воевода Якутска снарядил и отправил на Амур военную экспедицию во главе с Василием Поярковым для «объясачения» амурского населения. Поднявшись по Алдану и его притокам, Поярков перевалил на Зею и по ней вышел к Амуру. Встретив упорное сопротивление даурских «князьцов», он спустился по Амуру до моря, совершил плавание вдоль побережья Охотского моря к устью реки Ульи, откуда по пути, пройденному незадолго до него Москвитиным, вернулся в 1646 г. в Якутск. И хотя на сей раз закрепиться в Приамурье не удалось, собранные во время похода сведения о географии и природных условиях этого района, о народах, обитавших здесь, сыграли большую роль в дальнейшем освоении русскими «Даурской земли».

В 1649 г. богатый предприниматель Ерофей Хабаров на свои средства нанял и снарядил большой отряд «охочих» людей (т. е. добровольцев) и во главе его двинулся на Амур. Он пошёл другим путём, хорошо разведанным до него, — по Олёкме и через «Тугирский волок» на Шилку. Этот поход положил начало освоению Приамурья. Уже в начале 50-х гг. здесь появились первые партии переселенцев — промышленников, «гулящих людей», крестьян.

В 1658 г. в верховьях Амура, при впадении Нерчи в Шилку, был основан Нерчинский острог, который должен был служить базой для дальнейших действий в Приамурье.

Событием, завершившим историю открытий русских землепроходцев в XVII в., стал поход сибирского казака Владимира Атласова на Камчатку в 1697—1699 гг. «Камчатский Ермак», как называл его А.С. Пушкин, прошёл весь Камчатский полуостров из конца в конец и составил его географическое и этнографическое описание. Тем самым был достигнут «край и конец Сибирской земли» и положено начало новому этапу географических открытий, связанных с изучением Тихого океана и северо-запада Америки.

Освоение сибирских земель

Землепроходцы были авангардом широкого народного потока, устремившегося вслед за ними на восток. Сразу же после похода Ермака, с конца XVI в., начался массовый приток в Сибирь переселенцев из европейской части страны. Это были главным образом крестьяне, бежавшие сюда от растущего крепостнического гнёта. Из этих вольных поселенцев и сложилась основная часть русского населения Сибири.

Крестьяне-поселенцы распространялись по территории Сибири неравномерно. Они оседали вдоль основного южного пути с запада на восток, в полосе, пригодной для земледелия. Однако и на этих территориях развитие земледелия было сопряжено с огромными трудностями. В начальный период освоения Сибири русское население не имело возможности возделывать пашню в плодородной лесостепной и степной зоне Южной Сибири,

Путешествие Семёна Дежнёва.

подвергаясь в этих местах нападениям воинственных племён. Приходилось создавать земледельческое хозяйство в условиях сибирской тайги, отвоёвывая у леса участки земли под пашню. Уже в XVII в. возделанные пашни появились почти на всём протяжении Сибири с запада на восток. К концу XVII в. Сибирь уже избавилась от необходимости ввозить хлеб из-за Урала. Создание основ сибирского пашенного земледелия — одна из самых замечательных страниц в истории освоения Сибири. Заселение и одновременно хозяйственное освоение русским народом этой огромной территории сыграли решающую роль в том, что уже в ходе присоединения Сибирь становилась органической частью Российского государства. Уже к концу первой четверти XVIII в. русские составляли не менее 70% всего населения Сибири.

Вхождение народов Сибири в состав России, хотя и сопряжённое с угнетением и эксплуатацией со стороны государства, способствовало преодолению их изолированности от цивилизованного мира и создавало более благоприятные условия для дальнейшего хозяйственного и культурного развития этих народов. В то время как западноевропейские колонизаторы вели в своих заморских колониях истребительные войны, русское правительство старалось избегать насильственных методов, проводило покровительственную политику по отношению к коренному населению. Конечно, при этом оно руководствовалось не столько принципами гуманности, сколько соображениями собственной выгоды. Будучи заин-

453