- •Москва XVI—XVII веков

- •Московский пушечный двор

- •Борьба с пожарами и эпидемиями

- •Станок Московского Печатного двора XVI—XVII вв.

- •Московский печатный двор

- •Население москвы

- •Польская карта Москвы 1611 г.

- •Первые греко-латинские школы в москве

- •Присоединение и освоение сибири в XVII веке

- •Якуты в национальной одежде.

- •В.И. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком».

- •Освоение сибирских земель

- •Путешествие Семёна Дежнёва.

- •Разные лики сибири XVII столетия

- •Церковные реформы патриарха никона

- •Патриарх никон

- •Протопоп Аввакум в темнице.

- •С. В. Иванов. «Во времена раскола».

- •Собор 1666-1667 годов

- •Гонения на старообрядцев

Первые греко-латинские школы в москве

В XVII в. российское правительство начало проявлять заботу о просвещении подданных. На протяжении 30—70-х гг. в столице несколько раз основывались небольшие школы, в которых преподавались иностранные языки, прежде всего греческий и латынь, реже — польский. При центральных государственных учреждениях — приказах — были также организованы училища профессионального типа. Талантливые русские дети обучались вместе с детьми московских иностранцев в школе Немецкой слободы.

В 1681 г. впервые удалось создать крупную регулярную школу. Её возглавил иеромонах Тимофей, просвещённый человек, в прошлом московский разведчик в Османской империи. Ему было дано звание ректора. В этой школе обучали грамоте, греческому языку, риторике, географии и, возможно, истории. Училище располагалось на Московском Печатном дворе, и по этой причине его называют ещё «Типографским». Оно просуществовало до зимы 1687—1688 гг., и в последние годы в нём обучалось немногим менее трёхсот человек.

На основе школы иеромонаха Тимофея в 1687 г. было создано первое высшее учебное заведение в России — Славяно-греко-латинская академия. Её возглавили учёные греки — братья Иоанникий и Софроний Лихуды. В Академии, располагавшейся в Заиконоспасском монастыре, обучались главным образом духовные лица и их дети. Уровень образования, которое давали а этом учебном заведении, был весьма высоким для того времени.

Москву искать богатства, — селились в Немецкой слободе. Она располагалась у реки Яузы и её притока Кокуя. Греки, армяне, грузины и татары также имели свои слободы в Москве. В особой слободе жили люди, приезжавшие с Украины и из Белоруссии, в основном горожане. Эта слобода получила название Мещанской.

Каждая московская слобода обычно занимала одну или несколько улиц и имела свой приходский храм. Все слободы делились на «белые» и «чёрные». Жители первых были освобождены от государственных повинностей, что вызывало постоянную зависть у обитателей вторых. В целом же слободское устройство являлось одной из самых ярких черт средневековой Москвы и придавало столичной жизни особую пестроту.

КИТАЙ-ГОРОД Когда-то московские ремесленники селились на территории Китай-города, однако уже в XVI в. их потеснили оттуда к окраинам новые обитатели этого района — знатные бояре и богатейшие московские «гости» (купцы). Китай-город стал центром московской деловой жизни. Красная площадь, расположенная на границе Китай-города и Кремля, превратилась в главный московский торг. Торговцы, покупатели, праздношатающиеся и нищие заполняли её с раннего утра. Рядом располагались Гостиный двор и торговые ряды. Каждый вид товара продавался в особом ряду. Например, только обувных рядов существовало более полудюжины: дорогую обувь можно было купить в сафьянном и сапожном «красном» ряду, обувь попроще — в башмачном, сапожном «простом» или лапотном, детали для ремонта — в подошвенном или голенищном ряду и т. д. Несложно было отыскать привозные товары — восточные пряности, шёлк, английское сукно. Подержанные вещи можно было купить в ветошном ряду. Иконы — в иконном. Впрочем, москвичи никогда не говорили: «Купить икону». Это считалось оскорбительным для написанного на иконе святого образа. Потому иконы не «покупали», а «меняли на деньги», стараясь при этом не торговаться. У Спасской башни предлагали свой товар торговцы книгами. Ближе к Москва-реке располагался рыбный рынок, а зимой на её льду в изобилии появлялись выставленные на продажу мясные туши. При желании в Китай-городе можно было найти священника для совершения каких-нибудь треб (обрядов) у себя дома, нанять писца для составления необходимого документа или просто подстричься на особом «Вшивом рынке», где цирюльники оказывали услуги прямо под открытым небом.

Красная площадь была не только самым оживлённым, но и одним из самых живописных мест в Москве. Главным украшением площади был Покровский собор, «что на рву», более известный москвичам как храм Василия Блаженного. Построен он был в середине XVI в. в память о покорении Казани, а в XVII в. нарядно и затейливо украшен. На противоположной стороне площади возвы-

448

A. M. Васнецов. «Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце 17-го века».

шался другой храм-памятник — Казанский собор, возведённый в честь освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского в 1612 г. Вдоль кремлёвской стены стояли в ряд многочисленные деревянные церкви «на крови», отмечая места массовых казней времён Ивана Грозного.

ПРАЗДНИКИ В СТОЛИЦЕ

Нередко в ткань повседневной московской жизни вплетались яркие нити праздников. Торжественный царский выезд, шествие иностранного посольства, возвращение войск из удачного похода привлекали тысячи праздных зрителей. С особенным размахом отмечались церковные праздники — Рождество, Пасха, Богоявление, Преображение, Успение. В такие дни неумолчно гудели колокола сотен московских церквей. Сопровождаемые хорами, двигались крестные ходы. Нарядно одетые горожане шли на церковные службы. В богатых домах устраивались шумные пиры. Щедрую милостыню получали многочисленные московские нищие. На Святки (так называлось праздничное время от Рождества до Крещения) проходили яр-

кие карнавалы с ряжеными, показывали свое искусство преследуемые властями скоморохи, вызывали взрывы хохота своими проделками куклы-петрушки.

Кроме общегородских праздников отмечались престольные праздники отдельных церквей. Эти праздники приходились на те дни, когда по церковному календарю отмечалась память святого, которому была посвящена церковь. Церквей в Москве было так много, что почти ежедневно в какой-нибудь из них бывал «престол» (престольный праздник), благодаря чему появилась пословица: «В Москве каждый день — праздник!»

РАСЦВЕТ МОСКВЫ

В неспокойном, «бунташном» XVII веке, несмотря на все бедствия и напасти, Москва переживала время своего расцвета. Как только миновали тревожные годы страшной Смуты, москвичи начали быстро перестраивать и украшать свой город. Рядом с деревянными появился первый каменный мост через Москва-реку. Строились новые церкви — они были более причудливых форм, чем

449

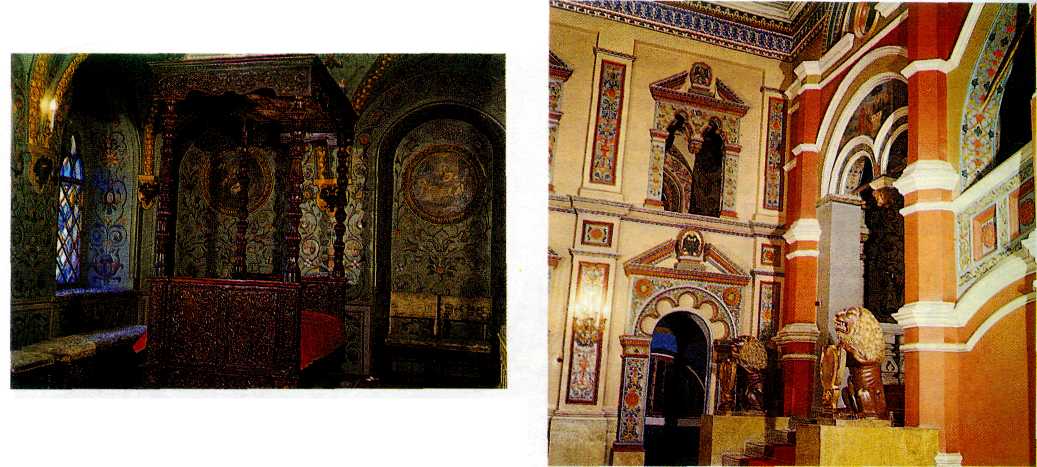

Теремной дворец в Кремле. XVII в.

ранее, и часто напоминали сказочные терема, отражая вкусы богатейших московских купцов и дворян. Над башнями московского Кремля появились затейливые шатры, а внутри его стен выросли новые здания — царский Теремной дворец, палаты патриарха, здание приказов.

Один греческий монах, посетивший Москву в конце XVII в., писал: «Город виден за 15 вёрст, восхищая взор своею красотою и величием, своею возвышенностью, множеством башен и стройных куполов церковных, сверкающих золотом». На

стороннего наблюдателя Москва производила впечатление не только красивого, но и богатого города. Барон Августин Майерберг, побывавший в Москве в 1661 г., восклицал: «В Москве такое изобилие всех вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да ещё покупаемых по сходной цене, что ей нечего завидовать никакой стране в мире, хоть бы и с лучшим климатом, с плодороднейшими пашнями, с обильнейшими земными дарами или с более промышленным духом жителей».