- •Предисловие

- •1Ипатов, в.С. Фитоценология / в.С. Ипатов, л.А. Кирикова. СПб., 1999.

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1. Структура и классификация

- •1.2. Основы лесной типологии

- •1.3. Хозяйственное значение и охрана лесов

- •Глава 2. Геоботаническое описание лесной растительности

- •2.1. Составление плана изучаемой территории

- •2.2. Методы изучения лесной растительности

- •2.3. Описание рельефа и окружения исследуемого фитоценоза

- •Геоботаническое описание №...

- •2.4. Описание живого напочвенного покрова

- •2.5. Описание древостоя

- •Перечетная ведомость для определения среднего диаметра и распределения деревьев по ступеням толщины

- •Перечетная ведомость для определения среднего состояния древостоя

- •Деление древесных пород на классы возраста

- •2.6. Описание подроста

- •Общая характеристика подроста на пробной площадке

- •2.7. Описание подлеска

- •Общая характеристика подлеска на пробной площадке

- •2.8. Описание почвенных условий

- •Характеристика (описание) почвенного разреза (к описанию пп № ...)

- •2.9. Сбор и гербаризация растений

- •Раздел II луговая растительность

- •Глава 3. Структура и классификация лугов беларуси

- •3.1. Общая характеристика луговой растительности Беларуси

- •3.2. Классификация лугов и их структура

- •3.3. Разнообразие луговых растений

- •3.4. Хозяйственное значение и охрана лугов

- •Глава 4. Геоботаническое описание луговой растительности

- •4.1. Методика изучения луговой растительности

- •Геоботаническое описание №...

- •Характеристика травостоя на учетных площадках

- •Общая характеристика травостоя на пробной площадке

- •Шкала оценки степени нарушенности травяного покрова

- •4.2. Картирование луговых сообществ

- •4.3. Изучение продуктивности луговых сообществ

- •Определение урожайности лугового сообщества (к описанию пп № ...)

- •Коэффициенты перевода зеленой массы в воздушно-сухую массу сена

- •Раздел III

- •Глава 5. Структура и классификация

- •5.2. Классификация болот

- •5.3. Формирование болот

- •5.4. Хозяйственное значение и охрана болот

- •5.5. Методика изучения болотной растительности

- •Раздел IV водная растительность

- •Глава 6. Общая характеристика

- •Водной растительности

- •6.1. Водные растения и их особенности

- •1. Гидрофиты - настоящие водные растения.

- •1.1. Погруженные в воду растения - гидрофиты погруженные.

- •2. Гелофиты (гидрогигрофиты) - водно-болотные растения.

- •1. Гидрофиты - настоящие водные растения, постоянно растущие в воде.

- •6.2. Водная растительность и ее классификация

- •Глава 7. Геоботаническое описание водной растительности

- •7.1. Методика изучения водной растительности

- •Описание растительной ассоциации (озера, пруда, реки) на пп

- •Определение фитомассы растений на пп

- •Общая характеристика водной растительности

- •Фитомасса водной растительности

- •Распределение растений по экологическим группам

- •Раздел V синантропная растительность

- •Глава 8. Общая характеристика

- •Синантропной растительности

- •8.1. Синантропные растения и синантропизация

- •8.2. Синантропная растительность Беларуси

- •Глава 9. Геоботаническое описание синантропной растительности

- •9.1. Методика изучения сегетальной растительности

- •Описание пп №...

- •Общая характеристика сегетальной растительности наПп

- •9.2. Методика изучения рудеральной растительности

- •Описание пп №...

- •Характеристика придорожной растительности на пп

- •Общая характеристика придорожной растительности

- •Раздел VI темы индивидуальных заданий

- •Лесная растительность

- •Луговая растительность

- •Болотная растительность

- •Водная растительность

- •Синантропная растительность

- •Приложения

- •Образец оформления титульного листа отчета

- •Образец оформления отчета

- •Шкала обилия растений (по встречаемости и проективному покрытию)

- •Шкалы оценки обилия видов по друде и браун-бланке и их примерное соответствие

- •Сумма площадей сечений стволов для различных ступеней их толщины, м2

- •Стандартная таблица сумм площадей сечений и запасов нормальных древостоев на площади 1 га, при полноте 1,0

- •Распределение насаждений по классам бонитета

- •Общая шкала оценки возобновления леса

- •Густота подлеска в зависимости от степени сомкнутости

- •Основные признаки для полевого определения степени разложения торфа

- •Способы определения механического состава почвы в полевых условиях

- •Образец гербарной этикетки и оформления списка растений, собранных в период учебной практики по геоботанике

- •13.07.2008........................................... Иванов б.А., Петров и.С.

- •Краткий словарь основных понятий и терминов геоботаники

5.5. Методика изучения болотной растительности

Болотные сообщества обычно изучаются методом экологического (эколого-фитоценотического) профилирования и ПП.

Картирование и полевые геоботанические исследования лесных болот проводят в соответствии с методиками по изучению лесной растительности, а открытых болот - по методике изучения луговой растительности.

Вблизи описываемых ПП проводят исследование торфяной залежи. Для этого используют почвенные разрезы или с помощью специальных торфяных буров закладывают буровые скважины. Определяют глубину взятия образцов, мощность и однородность торфяной залежи. Визуально устанавливают ботанический состав (вид торфа) и степень его разложения (прил. 12). При специальных исследованиях отбирается часть почвенных образцов для камерального исследования состава, определения зольности, теплотворной способности и других свойств торфа.

Раздел IV водная растительность

Глава 6. Общая характеристика

Водной растительности

6.1. Водные растения и их особенности

Понятие о гидрофитах. Достаточно давно водные растения стали называть гидрофитами или макрофитами. Последний термин часто служит синонимом термина «высшие водные растения». Однако многие специалисты считают, что под термином «макрофиты» целесообразно понимать макроскопические, т.е. доступные наблюдению невооруженным глазом, растительные организмы вне зависимости от их систематического положения (Распопов, 1985). В этой связи к категории макрофитов наряду с высшими растениями часто относят харовые водоросли, скопления многих нитчатых водорослей (например, виды родов С1аdophora, Rhizoclonium, Spirogyra и др.).

Современную высшую водную растительность, обитающую в пресных, солоноватых и в значительно меньшей мере морских водоемах, принято называть вторично-водной, т.е. это потомки более древних наземных растений, приспособившихся к жизни в воде. Общую схему эволюционного пути водных растений можно представить следующим образом: море —> пресные воды —> суша —> пресные воды —> море (Кокин, 1982).

Экологические особенности водной среды. Распространение высших водных растений зависит от многих факторов внешней среды: света, содержания растворимых газов, температуры и биогенных веществ и др.

Световой режим в воде отмечается заметным ослаблением освещенности и изменением спектрального состава света с глубиной. Например, в самых чистых водах Саргассова моря прозрачность достигает глубины 66,5 м (величину прозрачности определяют путем погружения в воду белого диска диаметром около 30 см до предельной глубины его видимости). В то же время в мутных проточных водах уже на глубине 50 см количество света может уменьшаться до 7%, т.е. до такой же величины, как и под густым пологом елового леса.

Газовый режим водоемов существенно отличается от назем-но-воздушной среды, и прежде всего меньшим количеством воздуха и иным его составом. Так, содержание углекислого газа в воде на единицу объема при одинаковой температуре почти в 700 раз больше, а кислорода в 30-35 раз меньше, чем в воздухе. Причем если в воздухе концентрация кислорода достаточно постоянна (21%), то в воде его содержание значительно меняется. Это может быть дефицит кислорода (ночью или зимой подо льдом) или повышенная концентрация в дневное время в случае массового размножения фитопланктона.

Температурный режим водоемов характеризуется прежде всего отсутствием резких перепадов температуры в течение года и суток. Это связано с высокой удельной теплоемкостью и теплопроводностью воды, которые в 500 и 30 раз соответственно выше, чем у воздуха. Именно поэтому вода медленно нагревается и медленно остывает. В результате амплитуда суточных и сезонных колебаний температуры в водоемах относительно низкая.

Солевой режим гидросферы определяется содержанием в воде разнообразных минеральных веществ - карбонатов, сульфатов, хлоридов. В зависимости от количества растворимых веществ выделяют пресные (до 0,5 г/л), солоноватые (0,5 -16 г/л), морские (16-47 г/л) и пересоленные (47 - 350 г/л) воды. Для гидробионтов наибольшее значение имеют хлориды натрия, магния и серы, а также сульфат магния, растворенные в воде.

Основными элементами минерального питания макрофи-тов являются азот, фосфор, кремний, железо, марганец, которые встречаются во всех пресных водоемах в виде нитратов, фосфатов, кремнезема и др.

Экологические особенности водных растений. Экологические особенности водной среды накладывают определенный отпечаток на морфолого-анатомические и физиолого-биохимиче-ские признаки гидрофитов. Важнейшими чертами структурно-функциональной организации макрофитов являются следующие.

1. Большинство водных растений - корневищные многолетники, способные расти не только в воде, но и на суше. Это выражается в явлении диморфизма, когда при высыхании водоема растения не погибают, а продолжают жить, изменившись морфологически в наземную форму. Таковы некоторые виды шелковников (Ваtrachium), стрелолистов (Sagittaria), калужниц (Caltha), горец земноводный (Реrsicaria amphibia) и др. Однолетних видов среди водных растений мало. Многие из них цветут и плодоносят под водой.

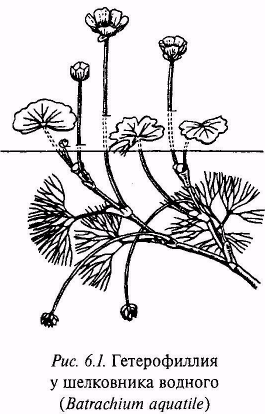

2 .

В связи с малым количеством света в

воде и иным его спектральным составом

для макрофитов характерно большое

развитие поверхности тела по отношению

к его массе. Это достигается за счет

ветвления тонких длинных стеблей и

рассечения листовых пластинок на

узкие тонкие полоски (роголистники

(Ceratophyllum),

урути

(Муriophyllum),

шелковники

и др.). Увеличение поверхности листьев

позволяет водным растениям полнее

использовать свет и СО2

в процессе фотосинтеза. Доказательством

тому, что это действительно является

важным приспособительным признаком,

служит явление гетерофиллии

(разнолистности),

т.е. наличие на одном побеге листьев

разной формы - подводные листья

сильнорассеченные, а надводные менее

рассеченные или цельные (рис. 6.1).

Гетерофиллия хорошо выражена у кувшинок

(Nymphaea)

и

кубышек (Nuphar),

стрелолиста,

поручейника широколистного (Sium

latifolium)

и

у некоторых других видов.

.

В связи с малым количеством света в

воде и иным его спектральным составом

для макрофитов характерно большое

развитие поверхности тела по отношению

к его массе. Это достигается за счет

ветвления тонких длинных стеблей и

рассечения листовых пластинок на

узкие тонкие полоски (роголистники

(Ceratophyllum),

урути

(Муriophyllum),

шелковники

и др.). Увеличение поверхности листьев

позволяет водным растениям полнее

использовать свет и СО2

в процессе фотосинтеза. Доказательством

тому, что это действительно является

важным приспособительным признаком,

служит явление гетерофиллии

(разнолистности),

т.е. наличие на одном побеге листьев

разной формы - подводные листья

сильнорассеченные, а надводные менее

рассеченные или цельные (рис. 6.1).

Гетерофиллия хорошо выражена у кувшинок

(Nymphaea)

и

кубышек (Nuphar),

стрелолиста,

поручейника широколистного (Sium

latifolium)

и

у некоторых других видов.

3. У водных растений наблюдается частичное или полное отсутствие дифференцировки мезофилла на палисадный и губчатый, что связано с резким уменьшением доступа света к ним.

4. В связи с большой плотностью воды у макрофитов механическая ткань развита слабо или совсем отсутствует. Механические элементы у ряда видов, обеспечивающие гибкость стеблей и листьев при сильном течении или волнении воды, расположены в центральной части стебля и по центральной оси листа, обычно вокруг проводящих пучков.

5. У многих водных растений в клетках эпидермиса имеются хлоропласты, что способствует более эффективному использованию света.

6. Проводящие элементы ксилемы развиты слабо. Поглощение воды и растворенных в ней веществ происходит всей поверхностью погруженных в воду частей тела растения, что сопровождается некоторой редукцией проводящей ткани.

7. У макрофитов хорошо развита воздухоносная ткань -аэренхима, образованная системой межклетников, пронизывающая все тело растения, что обеспечивает более эффективный газообмен.

8. Листья погруженных водных растений часто лишены устьиц; газообмен совершается всей поверхностью тела. В то же время у водных растений с плавающими листьями устьица расположены на верхней стороне листа и их количество в сравнении с наземными растениями увеличено.

9. Для макрофитов характерна редукция корневой системы или изменение ее функции. Так, корни многокоренника (Spirodela polyrhiza) и рясок (Lemna) - это орган равновесия, а корневая система водяного ореха (Тrapa natans) служит для прикрепления их к грунту и выполняет функцию фотосинтеза.

10. У водных растений вегетативное размножение преобладает над семенным. Самый распространенный способ зимовки многолетних растений - в виде побегов с сильно укороченными междоузлиями или в виде особых зимующих почек, образующихся на материнском растении в конце вегетационного периода.

11. Для водных растений характерен усиленный рост по сравнению с наземными, поскольку в течение сравнительно короткого вегетационного периода растение должно пройти весь цикл развития.

12. Плоды и семена многих макрофитов долго сохраняют способность к прорастанию.

Таковы в общих чертах основные приспособления высших растений к обитанию в водной среде. Наличие генетически обусловленного устойчивого механизма гомеостаза позволяет гидрофитам осваивать значительные территории и иметь широкое географическое распространение.

Классификация водных растений. В качестве естественной биологической группы водные растения стали рассматриваться лишь в конце XIX в. Согласно одной из первых сводок, посвященных описанию жизни пресных вод (Ламперт, 1900), водные растения подразделены на следующие группы:

1) растения с листьями, погруженными в воду;

2) растения с листьями, плавающими на поверхности воды;

3) растения со стеблями и листьями, частично погруженными в воду и частично «выставляющимися из воды в воздух».

Все последующие многочисленные варианты классификации водных растений и водной растительности, разработанные различными авторами, в том или ином виде включают в себя эти основные группы.

Наиболее часто используются классификации Г.И. Поплав-ской (1948) и А.П. Шенникова (1950). Г.И. Поплавская выделяет две группы водных растений: гидрофиты - растения, меньшей своей частью погруженные в воду, и гидатофиты - растения полностью или большей частью погруженные в воду. Гидатофиты в свою очередь она подразделяет на три группы: гидатофиты настоящие, аэрогидатофиты погруженные и аэрогида-тофиты плавающие.

А.П. Шенников, напротив, к группе гидрофитов относит погруженные в воду растения и растения с плавающими листьями или листоподобными стеблями. Воздушно-водные растения отнесены им к гелофитам.

К водным растениям (гидрофитам) близки гигрофиты -исконно сухопутные растения, приуроченные к избыточно увлажненным местообитаниям. Поскольку многие виды гигрофитов по своим морфолого-анатомическим особенностям схожи с гидрофитами, в последние годы наблюдается тенденция включения в списки флоры водоемов большого числа прибрежных (околоводных) растений.

По мнению Г.С. Гигевич, Б.П. Власова, Г.В. Вынаева (2001), «с таким подходом нельзя согласиться, поскольку в водной среде по самым разным обстоятельствам, например, при создании искусственного водоема, при половодье, обвале части берега в воду и т.п., типично сухопутные виды растений могут оказаться в воде. С другой стороны, не всегда можно с уверенностью сказать, водные это растения или сухопутные. Многие гидроботаники, например, рассматривают в качестве водных растений ряд представителей рода осока (Сагех), растущих по берегам водоемов, хотя в большинстве своем эти осоки скорее обитатели сырых, чем покрытых водой грунтов».

Для того чтобы прийти к какому-то единому мнению по этому вопросу, пожалуй, целесообразно присоединиться к мнению известного российского гидроботаника И.М. Распопова (1978, 1985) о том, что «.высшими водными растениями, по-видимому, следует считать травянистые растения, анатомически и морфологически приспособленные к жизни в водной среде в погруженном, плавающем на поверхности или полупогруженном состоянии, и за ними целесообразно закрепить название "гидрофиты"».

В настоящее время не существует единой общепринятой лассификации водных растений, поскольку гидрофиты не представляют собой единого целого. Из многочисленных классификаций гидрофитов наибольший интерес представляет экобиоморфологическая система В.М. Катанской (1981), согласно которой все водные растения по своим морфологическим (формы роста) и эколого-биологическим особенностям объединяются в следующие экологические группы.