- •Содержание

- •Часть I. Природный газ (пг) 9

- •Часть II. Сжиженный углеводородный газ (суг) 207

- •Часть I. Природный газ (пг)

- •1. Основные физические свойства природных газов

- •1.1. Горючие газы, используемые для газоснабжения

- •1.2. Основные физические свойства газов

- •Контрольные вопросы:

- •2. Основные сведения о газораспределительных системах

- •2.1. Общие понятия о газораспределительных системах

- •2.2. Классификация газопроводов

- •2.3. Системы газоснабжения

- •2.4. Потребители и режимы потребления газа

- •Контрольные вопросы:

- •3. Газораспределительные станции (грс)

- •3.1. Классификация и структура грс

- •3.2. Генплан и технологические схемы грс

- •Основные технические данные

- •3.3. Проектирование грс по узлам

- •3.3.1. Расчет узла редуцирования

- •3.3.2. Расчет узла очистки газа

- •3.3.3. Расчет узла предотвращения гидратообразования

- •3.3.4. Расчет узла учета количества газа

- •3.3.5. Расчет узла переключения

- •3.3.6. Расчет узла одоризации

- •3.3.7. Система автоматики и контрольно-измерительные приборы грс

- •3.4. Организация эксплуатации и обслуживания грс

- •3.4.1. Эксплуатация грс

- •3.4.2. Техническое обслуживание грс

- •3.4.3. Ремонт грс

- •3.4.4. Техническое диагностирование грс

- •Контрольные вопросы

- •4. Газорегуляторные пункты

- •4.1. Классификация и оборудование грп

- •Пункты газорегуляторные шкафные

- •Промышленные счетчики газа турбинные

- •Технические характеристики газовых фильтров грп

- •4.2. Регулирование давления на грс и грп

- •Принципиальное устройство регуляторов давления

- •4.3. Выбор оборудования грп, гру

- •4.3.1. Выбор регулятора давления

- •4.3.2. Выбор фильтра

- •4.4. Сезонное регулирование давления газа на выходе грп

- •5. Газовая распределительная сеть

- •5.1. Категории потребителей и режимы потребления газа

- •5.2. Расчетные расходы газа

- •5.2.1. Годовые расходы газа

- •5.2.2. Расчётные часовые расходы

- •5.3. Расчёт диаметра газопровода и допустимых потерь давления

- •5.4. Гидравлический расчёт простых газопроводов высокого, среднего и низкого давления

- •5.4.1. Газопроводы высокого и среднего давления

- •5.4.2. Газопроводы низкого давления

- •5.5. Методы расчёта тупиковой распределительной сети

- •5.5.1. Традиционный метод расчета тупиковой сети

- •5.5.2. Метод оптимальных диаметров

- •5.5.3. Комбинированный метод расчета тупиковой газораспределительной сети

- •5.5.4. Сравнительный анализ методик распределения расчетного перепада давления

- •5.6. Гидравлический расчёт кольцевых распределительных сетей Методика расчета кольцевых сетей

- •Методика гидравлической увязки кольцевой сети

- •5.7. Наружные газопроводы. Трубы и арматура

- •5.7.1. Пересечения газопроводов с различными препятствиями

- •5.9. Контрольная трубка с футляром:

- •5.7.2. Трубы и их соединения

- •5.7.3. Газовая арматура и оборудование

- •5.7.4. Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию

- •5.8. Внутренние устройства системы газораспределения

- •5.8.1. Устройство внутренних газопроводов

- •5.8.2..Бытовые газовые приборы

- •6. Хранилища природного газа и газозаправочные станции

- •6.1. Методы компенсации колебаний расхода газа

- •6.2. Газгольдеры

- •6.3. Аккумулирующая способность магистрального газопровода

- •6.4. Подземное хранение газа

- •6.4.1. Общие сведения по пхг

- •6.4.2. Общие требования

- •6.4.3. Организация эксплуатации

- •6.4.4. Техническое обслуживание и ремонт

- •Часть II. Сжиженный углеводородный газ (суг)

- •7. Общие сведения о сжиженных углеводородных газах

- •7.1. Компоненты суг

- •7.2. Маркировка и технические условия суг

- •7.3. Законы, константы и соотношения суг Законы идеального газа

- •Специфические особенности свойств сжиженных углеводородных газов (суг)

- •Отклонение реальных газов от идеального газа

- •8. Транспорт сжиженных углеводородных газов

- •8.1. Перевозка сжиженного газа автотранспортом

- •8.1.1. Перевозка сжиженных углеводородных газов в автоцистернах

- •8.2. Перевозка сжиженных газов по железным дорогам

- •8.2.1. Конструкция и техническая характеристика цистерн

- •8.2.2. Перевозка сжиженных газов по железным дорогам в крытых вагонах

- •Техническая характеристика цистерн, применяющихся за рубежом

- •8.3. Перевозка сжиженных углеводородных газов водным путем

- •8.3.1. Перевозка сжиженных углеводородных газов по морю

- •8.3.2. Перевозка сжиженных газов речным транспортом

- •8.4. Перевозка сжиженных углеводородных газов авиатранспортом

- •8.5. Транспортировка сжиженных углеводородных газов по трубопроводам

- •Контрольные вопросы:

- •9. Хранение сжиженных углеводородных газов

- •9.1. Способы хранения

- •9.1.1. Хранение при переменной температуре и высоком давлении

- •9.1.2. Хранение при постоянной температуре и низком давлении

- •9.2. Резервуары для хранения сжиженных углеводородных газов под давлением

- •9.2.1. Хранение сжиженных газов в стальных резервуарах под давлением

- •Допускаемый вакуум определяется из выражения

- •9.2.2. Подземные хранилища шахтного типа

- •9.2.3. Подземные хранилища в отложениях каменной соли

- •9.3. Эксплуатация подземных хранилищ в отложениях каменной соли

- •9.4. Низкотемпературное хранение сжиженных газов в наземных резервуарах

- •9.4.1. Конструкции низкотемпературных резервуаров

- •9.4.2. Низкотемпературное хранение сжиженных газов в подземных ледопородных резервуарах

- •9.5. Техническая и экономическая оценки существующих способов хранения сжиженных углеводородных газов

- •Контрольные вопросы:

- •10. Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов

- •10.1. Назначение и размещение

- •10.2. Схемы и устройства гнс сжиженных газов

- •10.3. Типовые гнс сжиженных газов

- •10.4. Автоматизация и механизация процессов налива, слива и транспортировки баллонов

- •10.5. Характеристики насосов и компрессоров

- •10.6. Анализ методов перемещения сжиженных углеводородных газов

- •10.7. Использование сжиженных углеводородных газов в коммунально-бытовой газификации

- •10.7.1. Общие положения. Удельные расходы газа

- •10.7.2. Бытовые газобаллонные установки

- •Скобы …......……………………………………….. 2

- •Изоляция……………………………………...........8г

- •10.8. Заправка автомобилей сжиженными углеводородными газами

- •Контрольные вопросы:

- •11. Резервуарные и баллонные установки газоснабжения

- •11.1. Регазификация сжиженных углеводородных газов

- •11.1.1. Естественная регазификация

- •11.1.2. Искусственная регазификация

- •11.2. Резервуарные и баллонные установки с естественным и искусственным испарением [3, 10]

- •Список литературы

1.2. Основные физические свойства газов

При расчетах с потребителями, а также производительности и пропускной способности газопроводов различают следующие условия состояния газа:

нормальные условия: температура — 0 °С, давление -

0,101325 МПа (760 мм рт. ст.);

стандартные условия: температура - 20 °С, давление - 0,101325 МПа (760 мм рт. ст.);

Например, плотность воздуха при различных условиях равна:

ρВ0 =1,293 кг/м3 ( 0 °С, 760 мм рт. ст.);

ρВ20 =1,206 кг/м3 ( 20 °С, 760 мм рт. ст.);

В расчетах достаточно часто пользуются понятием относительной плотности, т.е. отношением плотности газа к плотности воздуха при одних и тех же условиях

Δ = ρ / ρв (1.1)

Плотность газа при нормальных условиях может быть определена по его молярной массе М

ρ = М/22,41, (1.2)

где М — молярная масса, кг/кмоль; 22,41 — объем, который занимает 1 кмоль газа при нормальных условиях, м3/кмоль.

Приведение плотности, объема и расхода газа к стандартным условиям выполняется по следующим зависимостям

![]() ,

(1.3)

,

(1.3)

![]() ,

(1.4)

,

(1.4)

![]() (1.5)

(1.5)

где P и Pcт — абсолютные давления; ТиТст — абсолютные температуры газа; Z и Zcm — коэффициенты сжимаемости газа соответственно при двух состояниях.

Плотность смеси газов подчиняется закону аддитивности

![]() (1.6)

(1.6)

где

уi

—

мольная (мольная ![]() объемная) концентрация i-гo

компонента, рi

— плотность i-го

компонента (табл. 1.2).

объемная) концентрация i-гo

компонента, рi

— плотность i-го

компонента (табл. 1.2).

Газовая постоянная зависит от состава газовой смеси и определяется по формуле (Дж/кгК)

R=R0/M, (1.7)

где R0 — универсальная газовая постоянная,

R0 = 8314,3 Дж/(кмольК).

Средние псевдокритические температура и давление смеси также подчиняются закону аддитивности

![]() (1.8)

(1.8)

Таблица 1.2

Физические свойства компонентов, входящих в состав природных газов

Наименование газа |

Обозначение |

Размер- ность |

Метан |

Этан |

Химическая формула |

CnHm |

|

СН4 |

С2Н6 |

Молекулярная масса |

М |

кг/кмоль |

16,043 |

30,07 |

Газовая постоянная |

R |

Дж/(кг∙К) |

518,264 |

276,505 |

Критические параметры: |

||||

Критическая температура |

Ткр |

К |

190,55 |

305,83 |

Критическое давление |

Pкр |

МПа |

4,599 |

4,88 |

Критическая плотность |

ρкр |

кг/м3 |

162 |

201 |

Коэффициент сжимаемости |

Zкр |

|

0,284 |

0,284 |

Динамическая вязкость |

nкр |

Па∙с |

1,40∙10-7 |

2,00∙10-7 |

Паровая фаза при Р0 =101,3 кПа, Т=273,15 К |

||||

Плотность |

ρо |

кг/м3 |

0,7175 |

1,3551 |

Динамическая вязкость |

n0 |

Па∙с |

1,03∙10-5 |

8,55∙10-6 |

Кинематическая вязкость |

ν0 |

м2/с |

1,44∙10-5 |

6,31∙10-6 |

Удельная теплоемкость при постоянном давлении |

Сp0 |

кДж/кг∙К |

2,1714 |

1,671 |

Удельная теплоемкость при постоянном объеме |

Сv0 |

кДж/кг∙К |

1,6531 |

1,3945 |

Коэффициент сжимаемости |

Z0 |

|

0,9976 |

0,99 |

Коэффициент теплопроводности |

λ0 |

Вт/(м∙К) |

0,0304 |

0,018 |

Растворимость в воде |

α0 |

м3/м3 |

0,0556 |

0,0987 |

Жидкая фаза при P0 =101,3 кПа при температуре кипения |

||||

Плотность |

ρн |

кг/м3 |

440,3 |

546,4 |

Динамическая вязкость |

nн |

Па∙с |

1,44∙10-4 |

1,37∙10-5 |

Кинематическая вязкость |

νн |

м2/с |

3,28∙10-7 |

2,51∙10-8 |

Теплоемкость |

Cн |

кДж/кг∙К |

1,32 |

3,01 |

Коэффициент теплопроводности |

λн |

Вт/(м∙К) |

0,108 |

0,045099 |

Скрытая теплота испарения при Ткип |

r0 |

кДж/кг |

531 |

489,7 |

Температура кипения при Р0 =101,3 кПа |

Ткип |

К |

111,66 |

184,52 |

Теплота сгорания при Т0 =273,15 и Р0 =101,3 кПа: |

|

|

|

|

низшая |

Qн |

МДж/м3 |

33,37 |

59,39 |

высшая |

Qв |

МДж/кг |

37,04 |

64,91 |

Число Воббе: |

|

|

|

|

низшее |

Wн |

МДж/м3 |

48,23 |

62,45 |

высшее |

Wв |

МДж/м3 |

53,3 |

68,12 |

Продолжение табл. 1.2

Пропан |

н-Бутан |

и-Бутан |

н-Пентан |

и-Пентан |

Этилен |

Пропилен |

н-Бутилен |

C3Н8 |

С4H10 |

С4H10 |

С5H12 |

С5H12 |

С2H4 |

С3H6 |

С2H8 |

44,097 |

58,123 |

58,123 |

72,15 |

72,15 |

28,054 |

42,081 |

56,108 |

188,55 |

143,05 |

143,05 |

115,239 |

115,239 |

296,375 |

197,583 |

148,188 |

|

|||||||

369,82 |

425,14 |

408,13 |

469,69 |

460,39 |

282,35 |

364,85 |

417,15 |

4,25 |

3,784 |

3,648 |

3,364 |

3,381 |

5,042 |

4,601 |

3,945 |

225 |

228 |

221 |

232 |

234 |

211 |

233 |

222,5 |

0,281 |

0,273 |

0,283 |

0,268 |

0,27 |

0,276 |

0,275 |

0,277 |

2,37∙10-7 |

2,45∙10-7 |

2,70∙10-7 |

2,55∙10-7 |

2,61∙10-7 |

2,15∙10-7 |

2,33∙10-7 |

- |

|

|||||||

2,0098 |

2,7091 |

2,7068 |

3,5065 |

3,4354 |

2,0037 |

1,9659 |

2,55 |

7,51∙10-6 |

6,82∙10-6 |

6,89∙10-6 |

6,23∙10-6 |

6,23∙10-6 |

9,70∙10-6 |

7,65∙10-6 |

6,86∙10-6 |

3,74∙10-6 |

2,52∙10-6 |

2,55∙10-6 |

1,78∙10-6 |

1,81∙10-6 |

4,84∙10-6 |

3,89∙10-6 |

2,69∙10-6 |

1,573 |

1,71 |

1,71 |

1,6 |

1,6 |

1,466 |

1,432 |

1,487 |

1,3845 |

1,567 |

1,567 |

1,4848 |

1,4848 |

1,1696 |

1,2344 |

1,3388 |

0,9789 |

0,9572 |

0,9572 |

0,918 |

0,937 |

0,9925 |

0,955 |

- |

0,015 |

0,0131 |

0,0131 |

0,121 |

- |

- |

0,0142 |

- |

0,065 |

- |

- |

- |

- |

0,226 |

0,5 |

- |

|

|||||||

582 |

601 |

594,2 |

645,5 |

645,5 |

566 |

609 |

646 |

1,21∙10-5 |

1,31∙10-5 |

2,33∙10-4 |

2,01∙10-4 |

2,15∙10-4 |

1,12∙10-4 |

2,16∙10-4 |

- |

2,08∙10-8 |

2,17∙10-8 |

3,92∙10-7 |

3,11∙10-7 |

3,33Е∙10-7 |

1,98Е∙10-7 |

3,55∙10-7 |

- |

2,07 |

2,31 |

2,23 |

2,668 |

- |

2,415 |

- |

- |

0,0098 |

0,12619 |

- |

0,015 |

- |

0,188 |

0,142 |

- |

426,2 |

385,4 |

355,2 |

299 |

361,2 |

483 |

441 |

411,6 |

231,08 |

252,65 |

261,42 |

309,22 |

301 |

169,15 |

225,45 |

267,15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

84,94

|

110,5 |

110,1 |

136 |

135,7 |

55,01 |

80,07 |

113,83 |

92,29 |

119,7 |

119,3 |

147 |

146,8 |

58,68 |

85,58 |

121,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

73,41 |

82,41 |

86,43 |

86,56 |

86,56 |

60,03 |

70,92 |

81,94 |

79,8 |

89,18 |

93,53 |

93,73 |

93,73 |

64,03 |

75,72 |

87,64 |

Продолжение табл. 1.2

Наименование газа |

Обозначение |

Размер- ность |

и-Бутилен |

Азот |

Химическая формула |

CnHm |

|

С2Н8 |

N2 |

Молекулярная масса |

М |

кг/кмоль |

56,108 |

28,132 |

Газовая постоянная |

R |

Дж/(кг∙К) |

148,188 |

295,553 |

Критические параметры: |

||||

Критическая температура |

Ткр |

К |

428,15 |

126,2 |

Критическое давление |

Pкр |

МПа |

4,1 |

3,39 |

Критическая плотность |

ρкр |

кг/м3 |

221 |

311 |

Коэффициент сжимаемости |

Zкр |

|

0,275 |

0,289 |

Динамическая вязкость |

nкр |

Па∙с |

2,50∙10-7 |

1,81∙10-7 |

Паровая фаза при Р0 =101,3 кПа, Т=273,15 К |

||||

Плотность |

ρо |

кг/м3 |

2,5 |

1,2555 |

Динамическая вязкость |

n0 |

Па∙с |

8,00∙10-6 |

1,66∙10-5 |

Кинематическая вязкость |

ν0 |

м2/с |

3,20∙10-6 |

1,32∙10-5 |

Удельная теплоемкость при постоянном давлении |

Сp0 |

кДж/кг∙К |

1,604 |

1,042 |

Удельная теплоемкость при постоянном объеме |

Сv0 |

кДж/кг∙К |

1,4558 |

0,7464 |

Коэффициент сжимаемости |

Z0 |

|

- |

0,9997 |

Коэффициент теплопроводности |

λ0 |

Вт/(м∙К) |

0,0138 |

- |

Растворимость в воде |

α0 |

м3/м3 |

- |

0,0236 |

Жидкая фаза при P0 =101,3 кПа при температуре кипения |

||||

Плотность |

ρн |

кг/м3 |

646 |

817,2 |

Динамическая вязкость |

nн |

Па∙с |

- |

1,68∙10-4 |

Кинематическая вязкость |

νн |

м2/с |

- |

2,05∙10-7 |

Теплоемкость |

Cн |

кДж/кг∙К |

- |

2,05 |

Коэффициент теплопроводности |

λн |

Вт/(м∙К) |

0,016 |

0,00788 |

Скрытая теплота испарения при Ткип |

r0 |

кДж/кг |

299 |

197,6 |

Температура кипения при Р0 =101,3 кПа |

Ткип |

К |

276,87 |

77,35 |

Теплота сгорания при Т0 =273,15 и Р0 =101,3 кПа: |

|

|

- |

- |

низшая |

Qн |

МДж/м3 |

113,83 |

- |

высшая |

Qв |

МДж/кг |

121,4 |

- |

Число Воббе: |

|

|

- |

- |

низшее |

Wн |

МДж/м3 |

81,94 |

- |

высшее |

Wв |

МДж/м3 |

87,64 |

- |

Продолжение табл. 1.2

Водород |

Оксид углерода |

Диоксид углерода |

Воздух |

Сероводород |

Пар |

Кислород |

Н2 |

СО |

С02 |

|

H2S |

Н20 |

О2 |

2,016 |

28,011 |

44,01 |

28,963 |

34,082 |

18,016 |

32 |

4124,261 |

296,83 |

188,923 |

287,074 |

243,956 |

461,507 |

259,828 |

|

||||||

33,23 |

132,85 |

304,2 |

132,46 |

373,6 |

647,14 |

154,58 |

1,297 |

3,494 |

7,386 |

3,648 |

9,01 |

22,064 |

5,043 |

31,6 |

301 |

468 |

335 |

349 |

325 |

430 |

0,306 |

0,291 |

0,275 |

0,316 |

0,284 |

0,229 |

0,288 |

2,99∙10-8 |

1,84∙10-7 |

3,27∙10-7 |

1,95∙10-7 |

3,19∙10-7 |

3,82∙10-7 |

2,47∙10-7 |

|

||||||

0,0899 |

1,2502 |

1,9767 |

1,2927 |

1,5358 |

0,8643 |

1,4287 |

8,40∙10-6 |

1,66∙10-5 |

1,37∙10-5 |

1,72∙10-5 |

1,17∙10-5 |

9,04∙10-6 |

1,92∙10-5 |

9,34∙10-5 |

1,33∙10-5 |

6,91∙10-6 |

1,33∙10-5 |

7,62∙10-6 |

1,05∙10-5 |

1,34∙10-5 |

14,85 |

1,04 |

0,819 |

1,008 |

0,992 |

1,865 |

0,9198 |

10,7 |

0,743 |

0,63 |

0,7182 |

0,745 |

1,403 |

0,6552 |

1,0006 |

0,9996 |

0,9933 |

0,9996 |

0,9901 |

0,93 |

0,9993 |

0,0169 |

0,02326 |

0,01564 |

0,02405 |

|

0,569 |

2,39∙10-2 |

0,0215 |

0,0354 |

1,713 |

0,029 |

4,67 |

- |

0,0489 |

|

||||||

70,8 |

789 |

- |

873 |

960 |

958 |

4135,7 |

1,32∙10-5 |

- |

- |

1,78∙10-4 |

- |

1,21∙10-5 |

1,88 ∙10-4 |

1,86∙10-7 |

|

|

2,04∙10-7 |

|

1,26∙10-8 |

1,66∙10-7 |

9,7 |

1,29 |

- |

1,96 |

- |

2,038 |

1,626 |

0,176 |

- |

0,18 |

0,146 |

- |

2,40∙10-2 |

0,148 |

454,3 |

211,4 |

573,6 |

205,1 |

548,5 |

2257 |

215,6 |

20,38 |

81,7 |

194,67 |

80,15 |

212,81 |

373,15 |

90,17 |

|

|

|

|

|

|

|

10,05 |

11,76 |

|

- |

21,53 |

- |

- |

11,89 |

11,76 |

9,69 |

- |

23,37 |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

41,03 |

12,9 |

- |

- |

|

- |

- |

48,49 |

12,9 |

- |

- |

|

- |

- |

![]() (1.9)

(1.9)

где Ткрi и Pкрi— абсолютные критические температура и давление компонентов смеси.

Переход газа в жидкое состояние становится возможным лишь в том случае, если его температура становится ниже его критической температуры, в противном случае газ невозможно перевести в жидкое состояние ни под каким давлением.

Для

сжижения газа при критической температуре

Т=Ткр

давление газа должно быть равно или

больше критического давления Р![]() Ркр

.

Ркр

.

В соответствии с нормами технологического проектирования псевдокритические параметры природного газа могут быть определены по известной плотности ρст газовой смеси:

![]() ,

(1.10)

,

(1.10)

![]() (1.11)

(1.11)

где ρст — плотность газа (кг/м3) при стандартных условиях; РПК-псевдокритическое давление газа рассчитано в МПа, а ТПК- псевдокритическая температура — в К.

Сжимаемость газа учитывает отклонение реальных газов от законов идеального газа. Сжимаемость газа характеризуется коэффициентом сжимаемости Z, который определяется экспериментально. При отсутствии экспериментальных данных коэффициент сжимаемости определяется по номограммам в зависимости от приведенных температуры и давления (Тпр, Рпр) газа или в зависимости от давления, температуры и относительной плотности по воздуху, а также по формулам, рекомендованным в отраслевых нормах проектирования.

![]() ,

(1.12)

,

(1.12)

где

![]() ,

,

Pпр=P/Pкр (1.13)

Тпр=Т/Ткр (1.14)

Влажность газов. Практически все газы содержат водяные пары, т.е. имеют некоторую влажность. Влажность природных газов обусловлена пластовыми условиями. Присутствие сконденсированных водяных паров и кислых газов может вызвать коррозию трубопроводов и оборудования. При некоторых условиях (температуре и давлении) при наличии капельной влаги в газе могут образовываться кристаллогидраты.

Содержание влаги в газе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. [8]

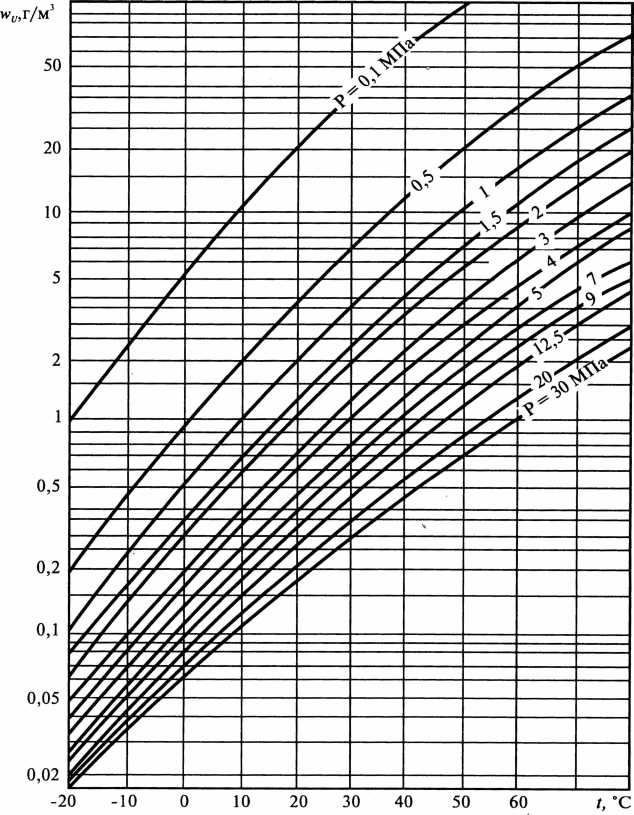

Абсолютная влажность w (в г/м3 или кг/кг) характеризует содержание водяных паров соответственно в единице объема или единице массы газа. Влагосодержание природных газов зависит от состава газа, температуры и давления и определяется по номограмме (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Номограмма влагосодержания

насыщенного природного газа

Влажность газов. Практически все газы содержат водяные пары, т.е. имеют некоторую влажность. Влажность природных газов обусловлена пластовыми условиями. Присутствие сконденсированных водяных паров и кислых газов может вызвать коррозию трубопроводов и оборудования. При некоторых условиях (температуре и давлении) при наличии капельной влаги в газе могут образовываться кристаллогидраты.

Содержание влаги в газе характеризуется абсолютной и относительной влажностью.

Абсолютная влажность w (в г/м3 или кг/кг) характеризует содержание водяных паров соответственно в единице объема или единице массы газа. Влагосодержание природных газов зависит от состава газа, температуры и давления и определяется по номограмме (рис. 1.1).

Относительная влажность газа — отношение фактического количества водяных паров в единице объема газа к максимально возможному количеству при определенных давлении и температуре

![]() (1.15)

(1.15)

где тП — количество водяного пара в единице объема пара; тТ — максимально возможное количество водяного пара, которое может находиться в газе без конденсации при данных давлении и температуре; РП — парциальное давление водяного пара в газовой смеси; РТ — давление насыщенного водяного пара при температуре Т.

Температура, при которой газ становится насыщенным при определенном давлении, называется точкой росы.

При подготовке к транспорту газ должен быть осушен так, чтобы точка росы была на 5...7 градусов ниже минимальной температуры охлаждения газа в газопроводе (табл. 1.3).

Вязкость природного газа характеризуется коэффициентом динамической (абсолютной) вязкости μ (Па∙с) и определяется по формуле

(1.16)

(1.16)

Теплоемкость реальных газов зависит от состава газа, температуры и давления. Изобарная теплоемкость природных газов (в кДж/(кг∙К).) с содержанием метана более 85 % в отраслевых нормах проектирования определяется из соотношения

![]() (1.17)

(1.17)

Эффект Джоуля-Томсона. При снижении давления по длине газопровода и при дросселировании газа на ГРС наблюдается снижение температуры. Это явление учитывается коэффициентом Джоуля-Томсона (в К/МПа), для определения которого в отраслевых нормах проектирования рекомендуется аппроксимация (для природных газов с содержанием метана более 85 %)

![]() ,

(1.18)

,

(1.18)

где Cр — средняя изобарная теплоемкость газа, определяемая для средних значений давления и температуры в процессе дросселирования.

Таблица 1.3.

Требования к влажности транспортируемого газа.

Параметр |

Значение параметра |

|

Климатическая зона по ГОСТ 16350-86 |

А |

В |

Точка росы по влаге и тяжелым углеводородам при Р=5,5 МПа; К, не более: в зимний период (1.X...30.IV) в летний период (1.V...30.IX) |

263 270 |

240 258 |

Примечания: 1. А — умеренная и жаркая климатическая зона; В — холодная климатическая зона. 2. Для обеих зон содержание механических примесей не более 0,1 г/100 м3, сероводорода не более 2 г/100 м3, кислорода не более 1 %. |

||

Теплотворная способность (теплота сгорания) — тепло, выделяемое при сгорании единицы объема (или массы) газа при определенных условиях. Различают высшую и низшую теплотворную способность топлива. В большинстве энергетических установок (газотурбинные установки, печи и т.п.), предназначенных для использования или преобразования тепловой энергии, можно рассчитывать лишь на низшую теплоту сгорания топлива из-за невозможности воспользоваться теплотой, выделяющейся при конденсации паров воды как продукта сгорания топлива. Более идеальной, в этом смысле, является стоящая на горящей газовой плите большая “потеющая” кастрюля с пока еще негорячей водой. Теплота сгорания природных газов определяется по правилу аддитивности с учетом теплоты сгорания индивидуальных компонентов и их молярной (объемной) доли в составе природного газа

![]() , (1.19)

, (1.19)

где уic — молярная доля i-ro компонента в составе сухого (индекс с) газа; Qнi — низшая теплота сгорания i-ro компонента (кДж/м3).

Влажность природных газов влияет на их теплотворную способность. Пересчет молярной доли компонентов, плотности и теплоты сгорания рабочего состава газа (индекс р) с учетом влажности производится по формулам:

![]() ;

(1.20)

;

(1.20)

![]() ;

(1.21)

;

(1.21)

![]() ,

(1.22)

,

(1.22)

где К определяется по формуле:

![]() (1.23)

(1.23)

В

приведенных выше формулах ![]() - влагосодержание газа, выражаемое

в кг на м3

сухого газа при 0 °С и 0,101325 МПа.

- влагосодержание газа, выражаемое

в кг на м3

сухого газа при 0 °С и 0,101325 МПа.