- •Практичне заняття № 2. Методологічні основи управління ризиками на основі екосистемного підходу

- •2.1. «Жесткая» и «мягкая» методологии системного подхода

- •2.1.1. Принципы методологии системного подхода

- •2.1.2. Общая теория систем л.Берталанфи (системные понятия)

- •2.1.3. Основные признаки методологии системного подхода

- •Общая (главна или стратегическая) цель

- •2.1.4. Эколого-системный подход – основа «мягкой» методологии экологического управления

- •2.2. Менеджмент экологического риска

- •2.2.1. Риск

- •2.2.2 Приемлемость экологического риска

2.1.4. Эколого-системный подход – основа «мягкой» методологии экологического управления

Новые более сложные проблемы в экономике, обострение проблем охраны ОПС потребовали поиска новых подходов к их решению, в том числе в сфере управления. Роль последней объясняется тем, что развитие какой-либо системы во многом зависит от управления.

В природопользовании рассматриваются два уровня управления:

- управление природными системами;

- управление природопользователями (управление охраной ОПС и рационализацией использования природных ресурсов).

Первый уровень управления опирается на изучение и использование естественных законов, в первую очередь, экологических, и осуществляется через второй уровень управления. Второй уровень управления опирается на юридические и экономические, т. е. социальные законы, являясь, таким образом, командно-административным или экологическим.

Классическая теория управления А.Смита решала большинство проблем индустриальной эпохи за счет регламентации операций относительно простых технологий и невысокой квалификации работников. При этом традиционное управление опиралось на разложение процессов на составляющие.

В современных условиях в связи с усложнением внутренней структуры объектов управления, расширением связей, быстрым непрерывным ростом объема информации, нестабильностью ОПС, а также усилением конкурентной борьбы актуальным в решении эколого-экономических проблем становится использование системного подхода как научно-методологической основы эффективного управления.

Необходимость определения на современном этапе новых критериев и показателей социально-экономической эффективности жизнеобеспечения общества предполагает соблюдение обществом фундаментальных экосистемных законов. Крупные обобщения таких законов предприняты американским экологом Б. Коммонером, которые представлены им в виде четырех аксиом-постулатов (сам ученый назвал их законами):

все связано со всем;

всё должно куда-то деваться;

природа знает лучше;

ничто не дается даром.

Первый постулат («Все связано со всем») отражает наличие всеобщей связи вещей и явлений в природе и в человеческом обществе. Изменение качества физико-химического состояния природных экосистем по существующим связям обязательно передается как внутри биогеоценозов, так и между ними, влияет на их развитие.

Множественность связей относится не только к локальным экосистемам. Всё живое на Земле подчинено космическим силам, единому потоку солнечной энергии, его ритмам.

Густая и динамичная сеть связей и зависимостей характерна и для человеческого общества. По сравнению с природной она многократно обогащена за счет потоков информации. В экономике всё переплетено, любая оценка зависит от других экономических оценок и в свою очередь оказывает влияние на них. Не следует представлять себе эти закономерности так, будто всё связано со всем отдельно в природе и отдельно в человеческом обществе, в экономике. Важно подчеркнуть, что на самом деле и природа и общество находятся в одной сети системных взаимодействий.

Можно отметить несколько важных следствий из этого закона:

закон больших чисел - совокупное действие большого числа случайных факторов приводит (при некоторых общих условиях) к результату, почти не зависящему от случая. Так, например, сочетание большого числа случайных актов спроса и предложения формирует относительно постоянный товарооборот и ценообразование свободного рынка;

принщп Ле-Шателъе - при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния равновесия, это равновесие смещается в направлении, при котором эффект внешнего воздействия снижается;

любое частное изменение в системе неизбежно приводит к развитию цепных реакций, идущих в сторону нейтрализации произведенного изменения или формирования новых взаимоотношений;

любая система функционирует с наибольшей эффективностью в некоторых характерных для нее пространственно-временных пределах (закон оптимальности).

Непонимание этого первого постулата приводит к катастрофическим последствиям.

Постулат второй («Все должно куда-то деваться») подчеркивает всеобщую сбалансированность в природе. В целом для биосферы всегда соблюдается количественный баланс масс и равенство скоростей синтеза и распада. Это означает высокую степень замкнутости круговорота веществ в биосфере. В отличие от общественного производства и быта природа в целом почти безотходна, в ней нет понятия отходы.

Хозяйственная деятельность человека приводит к изменениям в ОПС, возникновению в ней высоких концентраций вредных элементов и соединений, чуждых химизму живых организмов-ксенобиотиков (от греч. ксенос - чужой). При этом существенно нарушается замкнутость круговорота веществ.

Нарушение действия этого закона - одна из главных причин современного кризиса ОПС. Поэтому закон сохранения массы веществ является одновременно одним из важнейших требований рационального природопользования.

Постулат третий («Природа знает лучше») очень важен для понимания взаимоотношений общества и природы. Это закон естественной целесообразности. Он означает, что природа сама себя совершенствует, отсекая «лишнее». Этот процесс осуществляется с помощью такого испытанного механизма как естественный отбор. Все в природе - от простых молекул до человека - должно было пройти в прошлом очень жесткий конкурс на занятие вакансии в биосфере. «Мертвых зон» в сети природных взаимосвязей нет. У любого органического вещества, вырабатываемого организмами, в природе существует фермент, способный это вещество разложить. И все продукты распада должны вновь вовлекаться в круговорот. С каждым биологическим видом, который нарушал этот закон, уменьшая замкнутость биологического кругооборота, эволюция рано или поздно беспощадно расставалась, находя организмы - «заместители», способные восстановить замкнутость экологических циклов. Таким образом, данная аксиома предупреждаег общество о необходимости разумного преобразования природных систем, предостерегает его от самоуверенности.

Постулат четвертый («Ничто не дается даром»). Речь идет о цене развития. Этот закон сочетает в себе три предьщущих закона и является законом экологического бумеранга. Он означает, что в рамках единой биосферы ничего нельзя выиграть или улучшить без потерь. Выигрыш в одном сопряжен с потерями в другом. Платежей по этому векселю невозможно избежать, они могут быть только отсрочены. Например, для того чтобы в зимнее время в помещениях было тепло и светло необходимо добыть, транспортировать и сжечь уголь. В процессе добычи полезного ископаемого нарушаются недра; деформируется земная поверхность; в гидрографическую сеть сбрасываются загрязненные минеральными солями и взвешенными веществами шахтные воды, которые используются для полива растений и питья животными, загрязняя после усвоения их организмом его ткани, а далее по трофическим цепям организмы-людей-потребителей; выбрасывается метан, усиливающий парниковый эффект в атмосфере, а также токсичные продукты подземных взрывных работ; нарушается ландшафт из-за формирования породных отвалов, которые к тому же пылят и горят, загрязняя дополнительно атмосферу. В процессе транспортировки угля на электростанции последний рассеивается воздушными потоками и, оседая, загрязняет почву. Наконец, на заключительной стадии, т.е. в процессе сжигания угля, образуются и выбрасываются в атмосферу в больших количествах тонкодисперсная пыль, вредные газы, а на поверхности земли накапливаются твердые отходы (зола). Все изложенное бумерангом возвращается к человеку, отрицательно влияя на здоровье населения и порождая новые проблемы.

Таким образом, можно сделать вывод, что любое новое приобретение в эволюции системы обязательно сопровождается утратой какой-то части прежнего достояния и возникновением новых, все более сложных проблем, прогнозирование решений которых обязательно связано с экологическим риском.

Примером сложных экономических систем является предприятие. Это система, которая отличается наличием многочисленных разнообразных связей, прежде всего информационных. Как и в любой системе здесь господствует эффект синергии: выпуск продукции или оказание услуг возможны только на уровне всего предприятия. В состав предприятия входит цепочка подсистем (служб, подразделений), количество и размер которых зависит от его специфики. Одновременно предприятие является частью большей системы - отрасли, экономики региона, страны в целом.

Необходимость определения на современном этапе новых критериев и показателей социально-экономической эффективности жизнеобеспечения общества предполагает соблюдение обществом новой экологической бизнес-этики. Последняя представляет собой нормативное экологическое знание в действиях людей, формирует ответственность за охрану ОПС, рациональное природопользование, экологическую безопасность процессов производства и потребления. Речь идет об экологизации жизнедеятельности общества во всех ее сферах (прежде всего промышленного производства), а также уровнях иерархии, которая должна осуществляться с научных позиций экологического управления. Основными слагаемыми экологизации всего социально-экономического уклада и развития общества являются:

- придание природным ресурсам и всем экологическим условиям, факторам и объектам статуса экономической категории;

- подчинение экономики экологическому императиву, т. е. экологическим ограничениям, балансированию природопользования, все большей реализации принципа платности за загрязнение ОПС;

- отказ от затратного (экстенсивного) подхода к охране ОПС, что требует перестройки природно-продуктовой вертикали с сохранением роли природоэксплуатирующих отраслей народного хозяйства, развития мало- и безотходных технологий, перехода к стратегии качественного (интенсивного) роста;

- переориентация структуры потребления общества.

Все перечисленные слагаемые экологизации социально-экономического уклада и развития общества направлены на снижение природоемкости экономики.

В методологическом плане эффективное решение поставленной проблемы зависит от таких факторов (и инструментов) как системность, методичность, стандартизация управленческих функций. При этом использование в явном виде «жесткой» методологии системного подхода в силу причин, изложенных выше, исключается. Необходим поиск модели «мягкой» методологии решения проблемы с целесообразным привнесением в нее элементов «жесткой» технологии системного подхода, преимущества которого, описанные выше, очевидны, так как способствуют принятию оптимальных управленческих решений, достижению конечного результата с минимальными затратами и в кратчайшие сроки.

Переход от «жесткой» модели системного подхода к «мягкой» означает использование в ее рамках экологической составляющей управления. Возможность ее актуализации была заложена генетически еще при разработке принципов системного подхода, поскольку его методологические основы зародились в экологической сфере знаний, а именно в таких значимых работах как «Ноосфера» В.И.Вернадского, «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» Н.Винера, «Общая теория систем» Л.Берталанфи, «Пределы роста» Д.Медоуза, докладах Римского клуба ученых. В связи с экологическим происхождением справедливо говорить не о «жестком» системном, а о «мягком» системно-экологическом подходе.

Эколого-экономический подход подразумевает учет всей совокупности экономических аспектов, их системных свойств, экологических характеристик исследуемых систем, а также особенностей специальных методов и процедур, которые используются для исследования.

Его основы складываются из системы ценностей, взглядов, аргументов как общечеловеческого масштаба, так и масштабов соответствующих сфер управления и деятельности национальных, корпоративных, предпринимательских, общественных организаций и др.

С помощью эколого-экономического подхода осуществляется управление процессами, связанными с жизнедеятельностью и жизнеобеспечением общества (экологической безопасностью), гармонизация взаимоотношений общества с природой, что является существенно более сложной функцией, нежели управление бизнесом или производственными системами. При этом общество, опираясь на познанные экосистемные законы, а также регулятивные общественные законы (Конституция страны, другие законы природоохранного характера), экологическую политику государства, стандарты, нормативы, лимиты, кадастры, и, наконец, методологию системного анализа, принимает на себя функции системного управления социально-экологическими и природовозобновляющими процессами для достижения социально-экологического равновесия, вырабатывает механизм экологического управления.

На конференции «Окружающая среда и развитие» (г. Рио-де-Жанейро, 1992 г.), проведенной под эгидой ООН человеческое общество определило путь перехода к «мягкой» методологии развития системы «природа - общество» на основе концепции устойчивого (сбалансированного) эколого-экономического развития. Главными системообразующими международными принципами экологического управления, провозглашенными на этом Всемирном саммите и подтвержденными в Иоханесбурге (Рио 92 + 10), являются:

- принцип предотвращения: в процессе принятия всех решений необходимо учитывать экологические аспекты, чтобы предупредить нагрузку на ОПС и достигнуть эколого-социоэкономической сбалансированности;

- принцип виновника: затраты на устранение ущерба, нанесенного ОПС, должен нести виновник;

- принцип кооперирования: национальные правительства с участием общественности обязаны установить взвешенные соотношения между индивидуальной свободой и общественными интересами (потребностями).

В «Глобальной программе действий – Повестке на 21-й век», принятой на конференции, подчеркивается, что реализация этих принципов на практике должна осуществляться в соответствии с системной парадигмой, изложенной выше, т. е. рассматриваться в системной целостности и причинно-следственной взаимосвязи.

Как показывает практический опыт, роль эколого-экономического подхода в стандартизации управленческих процессов с экологическими аспектами при формировании системы экологического управления (как составляющей общей системы управления) все более возрастает, становится доминирующей. Если какая-либо система управлением программой, проектом, организацией (предприятием) войдет в противоречие с общечеловеческой системой ценностей, учитывающей в настоящее время экологические аспекты, то она может оказаться на ошибочном стратегическом пути: ее гомеостаз (стабильно-устойчивое равновесие) окажется нарушенным, что в конечном итоге приведет к отрицательной сукцессии, т. е. системному кризису и банкротству.

Для нейтрализации таких явлений необходимо проводить постоянную системно-аналитическую и диагностическую работу с учетом экологических рисков, использовать гибкие системы проектирования и организации. Последнее возможно лишь при условии интегрирования современных систем экологического менеджмента в общую систему управления организацией (предприятием).

Таким образом, общесистемная методология управления дополняется экологическими аспектами (рис. 2.6), которые рассматриваются как элемент хозяйственной деятельности, продукции или услуг, взаимодействующий с ОПС и влияющий на нее.

Использование эколого-системного подхода актуально еще и потому, поскольку общей теории, которая могла бы описать закономерности взаимодействия природы и общества до настоящего времени не создано, хотя ее необходимость очевидна. С помощью такого подхода обосновывается возникновение и исследуется такое новое важное понятие как «эколого-экономическая система».

«Поведение» эколого-экономической системы характеризует возможность устойчивого, контролируемого перехода системы из одного равновесного состояния в другое: в таком случае необходимо либо знать, либо выявить закономерности, управляющие поведением системы.

Существование эколого-экономической системы возможно лишь при реализации определенных (функциональных) принципов, отображающих вышеизоженные положения общей теории систем (ОТС) Л. Берталанфи.

К ним относят принципы:

- устойчивости и самосохранения системы;

- развития системы;

- информационности – упорядоченности;

- единство анализа и синтеза;

- композиции и пропорциональности;

- синергии.

Указанные выше уровни управления в природопользовании (управление природными системами и управление природопользователями) служат в общем случае единой цели – обеспечению качества ОПС (ее объектов и ресурсов).

Предметом управления качеством ОПС с эколого-экономических позиций является область производственных отношений с их биосоциальными чертами, которые складываются в процессе взаимодействия между обществом и природой.

Задачи эффективного экологического управления на хозяйственном уровне заключается в:

- сведении к минимуму совокупного ущерба в хозяйстве и обществе;

- повышении максимума рентабельности природоохранных мероприятий и соответственно, отраслевых и региональных эколого-экономических показателей.

Общепринятого определения механизма экологического управления пока нет. Но исходя из целевой направленности на преодоление противоречий между факторами экономического развития и обеспечения качества ОПС, содержания решаемых им задач, механизм экологического управления ориентировочно можно определить как способ организации и функционирования единой эколого-экономической системы со свойственными ему формами, методами, экономическими стимулами и правовыми основами.

Поскольку общепринятой модели механизма экологического управления не существует, то различные природопользователи (к примеру, горнодобывающие, металлургические или энергетические предприятия) могут разрабатывать механизм управления в соответствии со своими отличительными особенностями, но с учетом объективных тенденций, условий факторов формирования систем управления природопользованием, руководствуясь при этом кибернетическим (т.е. системным) подходом.

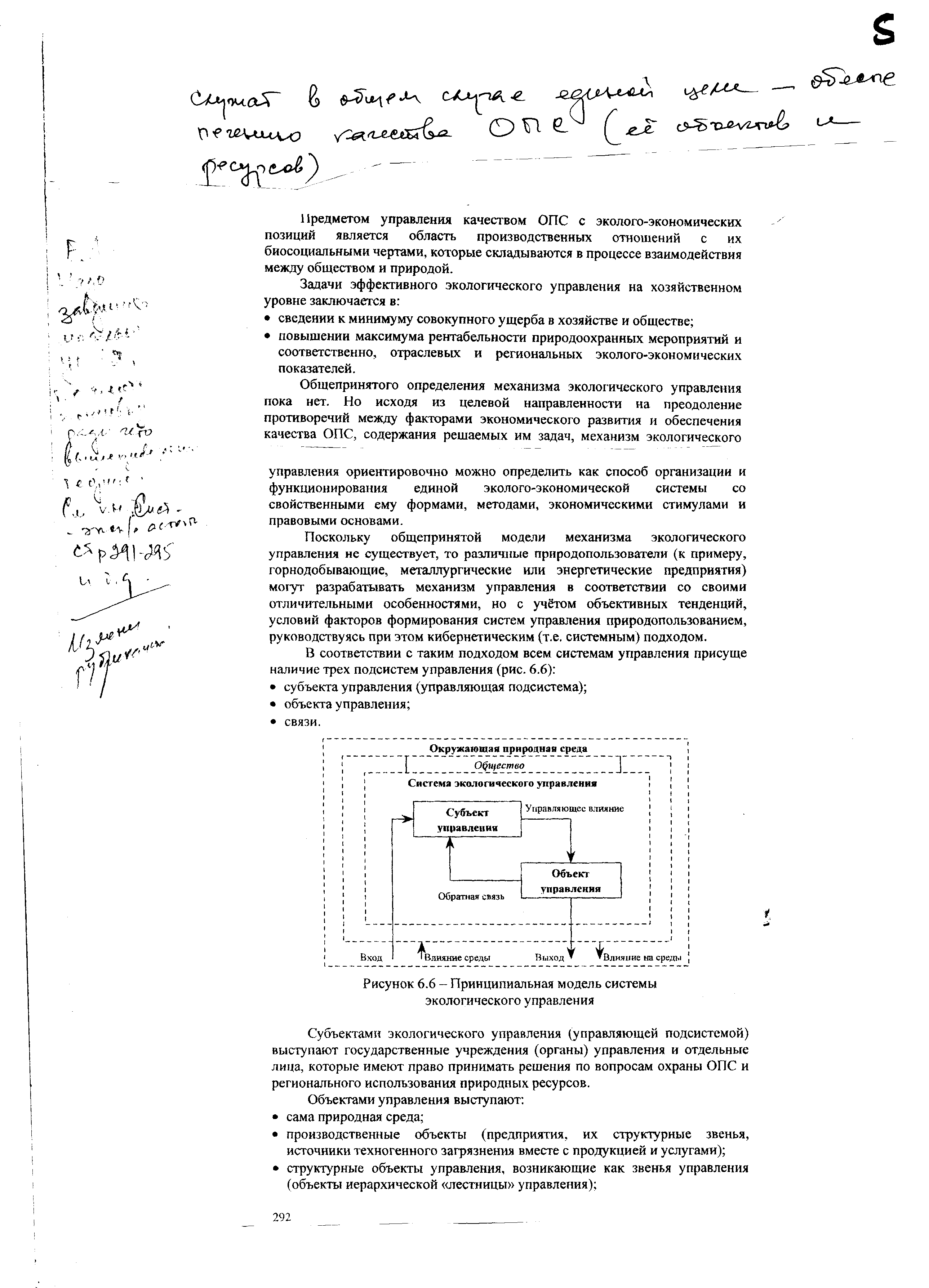

В соответствии с таким подходом всем системам управления присуще наличие трех подсистем управления (рис. 2.7.):

- субъекта управления (управляющая подсистема);

- объект управления;

- связи.

Рис.

2.6. Общая структура теоретических

методологических оснований экологического

управления

Рис.

2.6. Общая структура теоретических

методологических оснований экологического

управления

Рис. 2.7. Принципиальная модель системы экологического управления

Субъектами экологического управления (управляющей подсистемой) выступают государственные учрежения (органы) управления и отдельные лица, которые имеют право принимать решения по вопросам охраны ОПС и регионального использования природных ресурсов.

Обьектами управления выступают:

- сама природная среда;

- производственные объекты (предприятия, их структурные звенья, источники техногенного загрязнения вместе с продукцией и услугами);

- структурные объекты управления, возникающие как звенья управления (объекты иерархической «лестницы» управления);

- функциональные объекты управления.

Понятие субъекта управления, как управляемой подсистемы, необходимо соотносить с понятием субъекта управления - управляющей подсистемы. В управлении эколого-экономическими системами одно и то же звено может быть и объектом, и субъектом управления в зависимости от того, является ли оно источником или приемником воздействия. Это объясняется тем, что процессы управления в обществе - суть управление людьми. Такие процессы осуществляются в схеме «человек - человек -…..- человек - средства труда - предметы труда». Поэтому, как видно из схемы, один и тот же человек может выступать и объектом, и субъектом управления.

Управляющая подсистема (субъект управления) и подсистема связи образуют собственную систему управления, а вместе с объектом управления они образуют единый и одновременно общий контур управления. В упрощенном виде такой типовый контур, основанный на кибернетическом подходе, схематично представлены на рис. 2.7.

Управляющее воздействие в представленной системе модели осуществляется субъектом управления (на основе законов, указов, подзаконных нормативных актов, стандартов, постановлений, приказов, программ экологической направленности) на объект управления, который в соответствии с полученным управляющим воздействием изменяет свое состояние, деятельность, количественные и качественные параметры состояния или влияния на ОПС. Получив управляющее воздействие от субъекта управления, объект управления проявляет себя в отношении ОПС в двух направлениях: «от природы к человеку» (извлечение природных ресурсов) и «от человека к природе» (загрязнение ОПС).

Воздействие на ОПС есть конечный результат деятельности объекта управления, и представляет собой его выход, т.е. воздействие жизнедеятельности общества.

Обратной связью в контуре управления служит, так называемая, экологическая информация, которая бывает двух видов:

результаты экологических экспертиз, экологического аудита и прогнозов состояния ОПС;

информация об источниках загрязнения ОПС и продукции, об использовании природных ресурсов, состоянии ОПС, степени физико-химического воздействия объекта на население и субъекты хозяйственной деятельности (получается с помощью мониторинга, различных наблюдений, контрольных измерений и т.д.).

Данная информация направляется на вход системы экологического управления, часть ее используется для постоянного совершенствования и модернизации системы. Если экологическая информация отсутствует или недостоверна, то оказывается невозможным управление процессами регулирования качеством ОПС.

Становление рыночных отношений в Украине актуализирует процесс теоретического исследования и разработки практических подходов к управлению предприятиями с учетом экологической составляющей.

Экологическое управление отвечает своему назначению, если:

во-первых, оно соответствует принципам устойчивого (сбалансированного) развития и национальной экологической политики, общей методологии системного анализа и методологии системно- экологического подхода, основывается на собственной законодательной и нормативно-правовой базе, имеет в своем распоряжении собственную информационную базу для обеспечения мониторинга, реализации принятых решений;

во-вторых, его функции корреспондируют с общесистемными функциями административного управления;

в-третьих, эффективность обеспечивается профессионально подготовленным управленческим персоналом.

Из перечня перечисленных требований следует, что с одной стороны системы экологического управления по своей сущности и целям являются системами с использованием «мягкой» методологии системного подхода, но в то же время не только могут, но и должны функционировать также в общих рамках «жестких» систем управления на принципах баланса, консервативности и изменчивости, т.е. с учетом свойств гомеостаза и сукцессии, присущих любой экосистеме, интегрируясь в качестве подсистемы «экологического управления» в общую систему управления организацией.

Этот вывод вписывается в рамки общей теории и методологии систем, в которых утверждается, что общие цели организации не обязательно должны совпадать с целями ее отдельных функциональных подразделений и персонала. Именно интегрирование подсистемы экологического управления в общую систему управления является ярким подтверждением этого положения, так как, ее экологические цели, как правило, не совпадают с коммерческими целями общей системы управления предприятием.

Таким образом, механизм экологического управления неавтономный и действующий сам по себе, вне связи с хозяйственным механизмом. Он составная часть последнего, во многом по формальным признакам идентичен ему, благодаря чему при создании систем экологического управления с успехом могут быть использованы общеметодологические принципы, методы, функции, модели и структуры общего управления. Но в то же время механизм экологического управления показывает, что общий хозяйственный механизм должен из «механизма потребления» превратиться в «механизм использования и воспроизводства» природных ресурсов. Такое толкование отражает естественный ход противоречивых событий между экономикой и экологией, имевших место в конце 20-го и начале 21-го веков, и соответствует положениям концепции устойчивого развития.

Конкретизируя изложенные представления, рассмотрим функции управления в единой эколого-экономической системе. Их делят на три вида:

общие (основные);

конкретные;

специальные.

Общие функции. Носителями общих функций являются руководители (органы) системы управления. Их взаимодействие на объект управления осуществляется через линейные связи в структуре управления, образуя линейную «иерархию».

Конкретные функции. Они закрепляются за функциональными подразделениями, а в связи с объектом управления осуществляются в функциональной форме, образуя «функциональную иерархию». Для традиционной (чисто экономической) подсистемы применительно к условиям управления производственными объединениями и промышленными предприятиями определен следующий состав обших и конкретных функций управления: персперктивное и текущее технико-экономическое планирование работы по стандартизации; учет и отчетность; экономический анализ; организация производства; управление технологическими процессами; оперативное управление производством; метрологическое обеспечение; технический контроль; работа с кадрами; материально-техническое снабжение; капитальное строительство; финансовая деятельность.

Специальные функции направлены на то, чтобы:

во-первых, экономическая подсистема получала желаемое развитие, когда она в процессе функционирования не производит выделений, пагубных для природной среды, т. е. будет с максимальной эффективностью использовать имеющиеся ресурсы, полностью извлекать полезные продукты, иметь безотходное или малоотходное производство. Отсюда следует, что экологические проблемы действительно решаются в экономической подсистеме посредством реализации тех же общих и конкретных функций управления, а также специальных в экологической области функций управления;

во-вторых, устранились (в конечном итоге) такие категории, как «производство основной (профильной) продукции» и «побочных продуктов», т.е. отходов. Производство понимается при таком подходе как единое, комплексное, безотходное, внутри которого протекают различные процессы, которые рассматривают (дополняют) круг специальных функций, задач и операций управления.

Использование на практике современной модели управления, основанной на эколого-системном подходе, требует ответа на два важных вопроса:

кем должно стимулироваться и регулироваться («regula» - норма, правила) применение новой методологии экологического управления?

с помощью каких инструментов («рычагов») должно регулироваться решение эколого-экономических проблем?

Отвечая на первый вопрос, можно констатировать, что единственного регулировщика, в соответствии с сущностью рыночной экономики, быть не может. Но основным должно являться государство. На это первым указал Д. Кейнс, а его прогноз подтверждён опытом, накопленным за последние десятилетия странами с развитой экономикой. Как показал последний мировой финансовый кризис (2008-2009 гг.), роль государства важна в формировании рыночной экономики, обеспечении её эффективности. Но особенно эта роль является значимой в процессах природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, т.е. в сфере взаимодействия общества и природы.

Что касается инструментов («рычагов») природоохранной деятельности, с помощью которых регулируется решение эколого-экономических проблем, корректируются «рыночные провалы» и др., то в настоящее время наблюдается их значительное разнообразие. Как показывает накопленный опыт, диапазон регулирования очень широк: от прямого административного принуждения до формирования институциональных условий рыночного регулирования в сфере взаимодействия общества и природы. При этом конечной целью является обеспечение качества ОПС (её объектов и ресурсов) на основе эффективного механизма экологического управления.

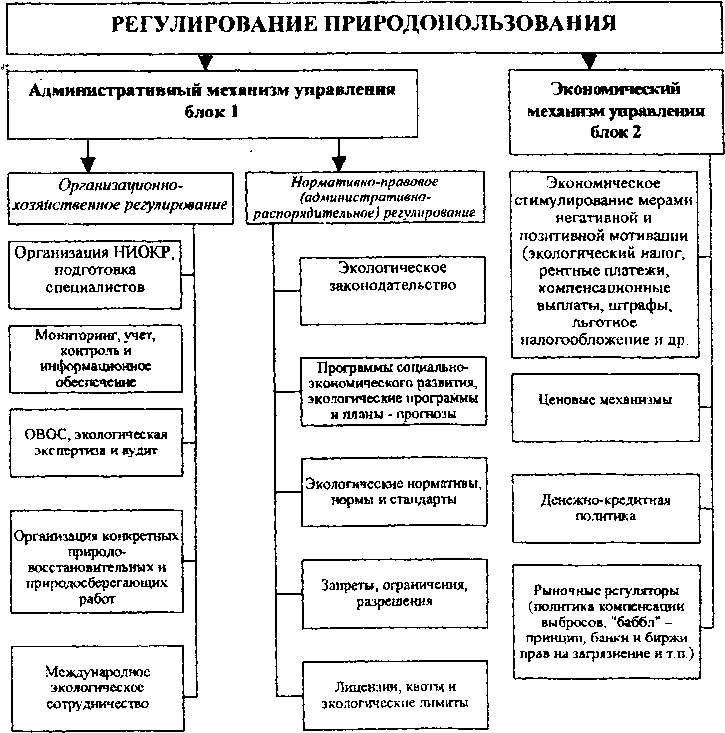

Различают два вида (блока) регулирования решения эколого-экономических проблем (рис. 2.8):

прямое (административное) управление;

косвенное (экономическое) управление).

Блок 1. Прямое регулирование (административный механизм).

Данный вид регулирования нашёл отражение в концепции устойчивого развития и поддерживается различными учёными и экономистами.

Прямое регулирование осуществляется государством с помощью природоохранных законов, а также путём введения нормативных стандартов и ограничений, прямого контроля и лицензирования процесса и продукции природопользования. В целом система административных методов направлена на определение максимальной нагрузки на ОПС на основе разработки предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ и предельно-допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на ОПС; расчётов ПДВ и ПДС, оценки воздействия на окружающую природную среду ОВОС строящихся новых и реконструируемых предприятий, экологической экспертизы их проектов, экологического аудита работы действующих предприятий.

Перечисленные административно-контрольные инструменты блока 1 подразделяют на рычаги:

жесткого регулирования, к которым относятся законы, экологические стандарты качества ОПС (ПДК) и ПДК, расчетные нормативы хозяйственного воздействия на ОПС (ПДВ и ПДС), лицензирование видов хозяйственной деятельности и др.

мягкого регулирования, к которым относятся мониторинг состояния ОПС, различные программы социально-экономического развития, экологические программы, ОВОС, экологическая экспертиза, экологический аудит и др.

Блок 2. Косвенное регулирование (экономический механизм).

При переходе к рыночной экономике имеют место две особенности:

1) усиление самостоятельности предприятий и переориентация от чисто административных методов к экономическим и административно-экономическим;

2) вытекает из п.1: государство перестаёт быть единым субъектом управления, что означает неизбежность децентрализации управления в условиях рынка.

Из анализа приведенных особенностей следует, что целью экономического механизма управления является предоставление возможности предприятию самостоятельно выбирать эколого-экономическую стратегию.

В табл. 2.2 приведены две группы экономических инструментов (рыночно-ориентированные и финансово-кредитные), которые «расшифровывают» экономический механизм управления.

Таблица 2.2 - Экономические инструменты природопользования и охраны окружающей природной среды

-

Рыночно-орниетированные инструменты:

природноресурсные платежи и платежи за загрязнение среды;

рыночные цены на природные ресурсы, поступающие в экономический оборот;

механизм купли-продажи прав на загрязнение природной среды;

залоговая система;

интервенция с целью коррекции рыночных цен и поддержки производителей (в том числе на рынках рециклируемых отходов);

методы прямых рыночных переговоров.

Финансово-кредитные инструменты:

новые формы и инструменты финансирования природоохранных мероприятий;

кредитный механизм ООС, займы, субсидии т.п.;

режим ускоренной амортизации природоохранного оборудования;

экологические и ресурсные налоги;

система страхования экологических рисков.

Это элементы рыночной инфраструктуры, которые целесообразно рассматривать в двух аспектах:

экономического стимулирования;

рыночных отношений в сфере природопользования.

Аспект экономического стимулирования включает:

экологические займы;

залоговую систему;

субсидии;

экологически ориентированную налоговую систему;

экологическое страхование.

Аспект рыночных отношений в сфере природопользования. В данном аспекте речь идёт об установлении рыночных цен на природные ресурсы, но, главным образом, о механизме «купли-продажи» прав на загрязнение ОПС.

Рыночные отношения базируются на первоначальном разделении разрешений на загрязнение ОПС с последующим формированием рынка для предприятий-загрязнителей с основными элементами рыночной инфраструктуры. Сущность метода заключается в установлении для конкретного региона объема выбросов (сбросов), определяемого совместными усилиями предприятий. Такой метод получил название «принцип пузыря». При этом предприятиям дается полное право перераспределять разрешения (лицензии) на загрязнение.

Основными элементами рыночной инфраструктуры являются:

лицензии (разрешения) на выбросы (сбросы);

банки прав на загрязнение (специальные учреждения, где могут накапливаться неиспользованные разрешения и лицензии на перспективное загрязнение);

• биржи прав на загрязнения - это посреднические учреждения для осуществления операций по купле-продаже прав на выбросы (сбросы).

Роль органов управления заключается в отслеживании соответствия операций и стимулировании создания рыночной инфраструктуры.

Изложенное позволяет заключить, что рыночные отношения имеют вид смешанных механизмов, которые объединяют два первых подхода: административный и экономический. Важная особенность экологического рынка заключается в том, что он способен обеспечить максимально эффективное использование природных ресурсов благодаря определению в экономическом и денежном эквиваленте их дефицитности.

К преимуществам экономического механизма управления относятся его эффективность; стимулирование инноваций; усиление самостоятельности предприятий и гибкости их работы; способствование сохранению природных ресурсов для будущих поколений (благодаря рыночному ценообразованию и увеличению тем самым дефицита ресурсов); выявление источников финансирования.

Недостатки экономического механизма обусловлены сложностью точного задания начального уровня затрат и платежей и связанной с этим неопределённостью достижения конечного природоохранного результата; высокой чувствительностью к инфляции; риском снижения конкурентоспособности продукции; всё ёще имеющей место оценкой экономических успехов по уровню ВВП (подробно последний недостаток рассмотрен выше).

Таким образом, современный механизм экологического управления представляет собой сложную категорию управления. Современная концепция его реализации является целевой, т. е. концепцией управления по целям.

Она базируется на учете всей совокупности экологических, экономических, мотивационных, организационных и правовых способов целенаправленного взаимодействия субъектов деятельности (хозяйственной, природоохранной, инвестиционной и др.) и их воздействия на деятельность, что обеспечивает соблюдение интересов взаимодействующих сторон, объектов и субъектов управления, в конечном итоге, достижение целей и задач, стоящих перед организацией.

Накопленный опыт экологического управления (как в Украине, так и в мировой практике) указывает на необходимость совершенствования его механизма. Для этого по многим аспектам необходимо преодолеть:

законодательную неопределенность системного экологического управления;

недостаточную профессиональную подготовку управленческого персонала по вопросу овладения методологией системного подхода;

межотраслевую методологическую несогласованность функций экологического управления;

межотраслевое нормативное несоответствие моделей экологического управления;

функциональное несоответствие национальной системы экологического управления Европейскому регламенту 1836/93 и международным стандартам экологического менеджмента серии ISO 14000.

Необходимо четкое разделение функций и ответственности между государственной, корпоративной, региональной (местной) и общественной системами экологического управления, что будет содействовать становлению и постоянному совершенствованию экологического управления. Каждая из перечисленных систем должна иметь свою законодательную и нормативную базу, в том числе международную; собственную экологическую политику, а следовательно и стратегию; свои организационные структуры и механизмы осуществления функций.