- •Федеральное агентство по образованию

- •Автоматическая коммутация

- •210406 – « Сети связи и системы коммутации»

- •Введение.

- •Тема 1. Топология телефонных сетей.

- •Тема 2. Телефонные сети общего пользования.

- •Тема 3. Особенности междугородной связи.

- •Тема 4. Системы нумерации.

- •Тема 5. Информационные и сигнальные каналы.

- •Тема 6. Структура коммутационной станции.

- •Тема 7. Сигнализация в телефонной сети.

- •Тема 8. Состав телефонного аппарата общего пользования.

- •Тема 9. Местный эффект и методы его ослабления.

- •Тема 10. Многофункциональные терминалы.

- •Тема 11. Телефонная нагрузка.

- •Тема 12. Понятие о чнн и потерях коммутационной станции.

- •Тема 13. Структура пучков линий.

- •Тема 14. Модель коммутационной станции.

- •Тема 15. Назначение пи, ли, ги.

- •Тема 16. Электромагнитные реле.

- •Тема 17 . Герконовые и гезаконовые реле.

- •Тема 18. Нейтральные и поляризованные реле.

- •Тема 19. Коммутационные станции координатной системы.

- •Тема 20. Атск - 50/200 м

- •Тема 21. Атск-100/2000 – структурная схема, назначение.

- •Тема 22. Амтс системы arm – 20 - структурная схема, назначение.

- •Тема 23. Коммутационные станции квазиэлектронной системы.

- •Тема 24. Атскэ «кварц» - состав оборудования.

- •Тема 25. Атскэ "Квант".

- •Тема 26. Интегральная аналого – цифровая система связи «исток»

- •Тема 27. Цифровые системы коммутации.

- •Тема 28. Аппаратура аон.

- •Тема 29. Аппаратура повременного учета стоимости разговоров.

- •Тема 30. Способы учёта стоимости разговоров.

- •Тема 31. Функции и методы технической эксплуатации.

- •Тема 32. Техническая эксплуатация сл и зсл.

- •Тема 33. Виды контроля оборудования.

- •Тема 34. Контроль состояния оборудования аск.

- •Тема 35. Назначение и виды проверочных пультов.

- •Тема 36. Модель управления сетями электросвязи.

Тема 13. Структура пучков линий.

На число линий влияют: способ подключения линий к выходам коммутационных приборов, образующих ступень искания, или, иначе, структура пучков обслуживающих линий и величина пучков, т. е. число линий, которые объединяются в один пучок.

Пучком линий принято называть совокупность линий, принимающих нагрузку от некоторой определенной группы источников нагрузки, для передачи ее в одном определенном направлении. Все линии одного пучка выполняют строго одинаковые функции. Они, как правило, соединяют группу выходов предыдущей ступени искания с входами последующей ступени искания.

Пусть ступень искания (рис.15 а) имеет N входов (источников нагрузки) и общая поступающая на входы этой ступени искания нагрузка, равная Y, распределяется по трем направлениям, например к трем различным АТС (1, 2, 3). Эти нагрузки, равные y1,y2,y3 (при отсутствии потерь y1+y2+y3 =Y), обслуживаются соответственно v1, v2, v3 соединительными линиями. В этом случае мы говорим, что исходящая нагрузка данной ступени искания (нагрузка от N источников) обслуживается тремя пучками исходящих линий. Если по какой-либо причине (например, вследствие малой емкости контактного поля коммутационных приборов, образующих ступень искания) входы ступени искания разделены на две группы N/2.

Рисунок 15 - Деление пучков линий

Рисунок 16 – Полнодоступный пучок линий

Пучок называется полнодоступным (рис. 16), если каждому источнику нагрузки доступны все V линий этого пучка, т. е. вызов, поступивший от любого источника, может быть обслужен любой из V линий при условии свободности самой линии и соединительного пути в коммутационном поле. Такие пучки могут быть образованы на однозвенных и многозвенных ступенях коммутации. Полнодоступными являются, в частности, пучки исходящих соединительных линий, включаемых в АТСКЭ "Квант": поскольку каждый БАЛ связан промежуточными линиями со всеми имеющимися БСЛ, то можно установить соединение между любой абонентской и любой соединительной линией.

Неполнодоступные пучки (рис. 17) также могут встречаться в однозвенных и многозвенных ступенях искания. В случае неполнодоступного пучка источники нагрузки разделены на несколько подгрупп. Абонентам каждой подгруппы доступно только D линий из общего числа V (D< V). Если при поступлении вызова все D линий, доступных данному источнику, заняты, то независимо от состояния остальных V—D линий пучка этот вызов не обслуживается. В примере, приведенном на рис. 17, источники разделены на три подгруппы (1—3). Пучок состоит из V = 7 линий; доступность

D = 4. Если при поступлении вызова от источника, относящегося к подгруппе 1, линии 1, 2, 3 и 4 окажутся одновременно занятыми, абонент получает отказ. Вызовы от источников подгруппы 2 теряются соответственно при занятости линий 2,4,5 и 6, а вызовы от источников подгруппы 3 – при занятости линий 3,4,6 и 7.

Рисунок 17 – Неполнодоступный пучок линий

Тема 14. Модель коммутационной станции.

К основным отечественным декадно-шаговым АТС относятся станции АТС-47, УАТС-49 и

АТС-54.На этих станциях применяются ступени предыскания ПИ, группового ГИ и линейного ЛИ искания, в качестве предыскателей используются искатели ШИ-11. На ступенях ГИ и ЛИ используются искатели ДШИ-100. АТС емкостью 1000 номеров имеет три ступени искания — ПИ, ГИ и ЛИ. Для дальнейшего увеличения емкости АТС вводится ступень ПГИ, причем предельная емкость АТС составляет в этом случае 10 000 номеров.

Питание АТС осуществляется от источника постоянного тока напряжением 60 В с допустимыми отклонениями 58—66 В. Вызов абонентам посылается переменным током напряжением 80 В и частотой 25 Гц. Акустические сигналы "Ответ станции", "Контроль посылки вызова", "Занято" передаются переменным током частотой 450 Гц.

Надежная работа приборов АТС декадно-шаговой системы обеспечивается, если сопротивление шлейфа абонентской линии не превышает 1000 Ом. Сопротивление изоляции линии должно быть не менее 20 000 Ом, а емкость между проводами — не более 0,5 мкФ. Для абонентов, сопротивление линии которых превышает допустимое значение, на АТС предусматриваются' комплекты удаленных абонентов. Сопротивление каждого разговорного провода соединительной линии допускается не более 1500 Ом при сопротивлении изоляции между проводами не менее

50 000 Ом.

Разъединение на АТС полностью осуществляется при двустороннем отбое. При этом линия вызывающего абонента может освободиться только после отбоя со стороны вызванного абонента. Если же первым отбой дал вызванный абонент, то его линия освобождается независимо от вызывающего абонента.

Приборы ступеней искания ПИ, ГИ и ЛИ размещают на стативах. На стативе ПИ устанавливается 100 приборов (искатели ШИ-11 и устройства управления ими), на стативах ГИ и ЛИ — по 20 приборов.

Помимо стативов с коммутационными приборами, на АТС устанавливают кросс – главный щит переключений, стативы сигнально – вызывных устройств, стативы комплектов соединительных линий, специализированные столы обслуживания для организации справочной службы и приёма заявок по ремонту телефонных устройств и линий.

Способ группового искания позволяет построить АТС, имеющие неограниченную емкость, на основе коммутационных приборов с относительно небольшой емкостью контактного поля. На АТС, емкость которой превышает емкость контактного поля искателей, т.е. N>m, где N - емкость АТС, а m -емкость контактного поля искателя, все АЛ разбиваются на группы по т линий в каждой. Для выбора группы, в которой находится нужная линия, устанавливается специальный прибор - групповой искатель (ГИ); совокупность этих приборов называется ступенью группового искания.

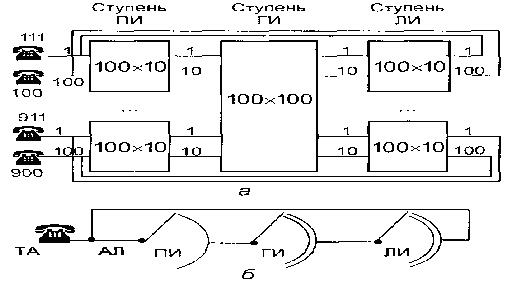

Рассмотрим принцип группообразования на примере АТС емкостью Л/=1000 номеров

(рис. 18). Нумерация АЛ-трехзначная. В такой АТС 1000 АЛ разбиваются на 10 групп по 100 АЛ. На каждую группу устанавливается зависящее от нагрузки и доступности число ЛИ - в рассматриваемом случае 10. В контактное поле каждого ЛИ многократно включаются 100 АЛ. Каждая группа ЛИ представляет собой однозвенный коммутационный блок на 10 входов и 100 выходов. Для выбора требуемой группы на АТС устанавливается

Рисунок 18 – Функциональная схема АТС на 1000 номеров: а – развернутая; б - упрощенная

Для выбора требуемой группы на АТС устанавливается ступень ГИ, представляющая собой коммутатор на 100 входов и 100 выходов. Поле ступени ГИ разбито на 10 направлений с доступностью в каждом D =10. В качестве групп ПИ используются однозвенные коммутационные блоки на 100 входов и 10 выходов.

Соединение устанавливается следующим образом. При вызове соответствующая группа ПИ отыскивает один свободный из 10 входов ГИ. Первая цифра номера вызываемого абонента определяет требуемую группу выходов ГИ. В пределах требуемой группы выбирается одна из свободных линий, тем самым осуществляется подключение ко входу ступени ЛИ. После набора второй и третьей цифры номера вызываемого абонента происходит линейное искание в ступени ЛИ, на чем установление соединения завершается.

Типовая емкость АТС городских телефонных сетей составляет 10000 номеров (нумерация АЛ в пределах АТС-4-значная). Для обеспечения этой емкости в АТС вводится вторая ступень группового искания (рис. 19).

Рисунок 19 - Условное обозначение АТС с двумя ступенями ГИ

Первая цифра определяет выбор первой ступенью ГИ (I ГИ) тысячной группы, вторая - ступенью II ГИ сотенной группы и последние две цифры поступают на ЛИ для отыскания АЛ вызываемого абонента в данной сотенной группе. Функции I ГИ и II ГИ по отысканию линий полностью совпадают.

При требуемой емкости телефонной сети более 10 тыс. номеров дальнейшее увеличение емкости АТС обычно не производят. В этом случае сеть строят районированно, т.е. не одну АТС, а несколько.