- •Г.И. Куцебо, г.В. Гарбузова, н.С. Пономарева психология и педагогика: курс лекций

- •Часть I

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Лекция №1 Предмет психологии, ее задачи и методы

- •1.1. Психология и общество

- •1.2. Предмет, объект и методы психологии

- •1.3. Основные направления в психологии

- •1.4. Место психологии в системе наук

- •1.5. Роль психологии в жизни человека и его профессиональной деятельности

- •Задания для самостоятельной работы

- •Список литературы

- •2.2. Психика и мозг

- •2.3. Сознание и его структура

- •2.4. Неосознаваемые процессы

- •2.5. Соотношение сознания и бессознательного

- •2.6. Психофизика

- •Задания для самостоятельной работы

- •Список литературы

- •3.2. Структура психики

- •3.3. Развитие психики в филогенезе

- •Задания для самостоятельной работы

- •Список литературы

- •4.2. Индивид, личность, субъект, индивидуальность

- •4.3. Структура личности

- •Задания для самостоятельной работы

- •Список литературы

- •Лекция №5 основные теории развития личности

- •5.1. Понятие о теории личности

- •5.2. Теории личности

- •5.2.1. З. Фрейд и психоанализ

- •5.2.2. К. Юнг: аналитическая теория развития личности

- •5.2.3. А. Адлер: индивидуальная психология развития личности

- •5.2.4. Б. Скиннер: теория бихевиоризма о развитии личности

- •5.2.5. К. Роджерс: клиентоцентрированная теория

- •5.2.6. А. Маслоу: психология самоактуализации

- •Задания для самостоятельной работы

- •Список литературы

- •Заключение

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

- •Требования к написанию эссе

- •Тестирование по материалу м. Рокича «Терминальные и инструментальные ценности»

- •Часть I

- •241035, Брянск, бульвар им. 50-летия Октября, 7, бгту, тел. 58-82-49

5.2.2. К. Юнг: аналитическая теория развития личности

К. Юнг развил сложную и чарующую теорию психологии, которая охватывает необыкновенно широкий круг человеческих мыслей и поведения. Юнговский анализ человеческой природы включает исследования восточных религий, алхимии, парапсихологии и мифологии. Он оказал большое воздействие на философов, фольклористов, писателей – и в меньшей степени на психологов и психиатров. Сейчас, однако, рост интереса к человеческому сознанию и человеческим возможностям вызывает возрождение интереса к юнговским идеям.

В своих исследованиях и работах К. Юнг не игнорировал негативную, плохо приспосабливающуюся сторону человеческой природы, но основные усилия его были направлены на высшие человеческие достижения и устремления. Одно из центральных понятий К. Юнга – индивидуация; он называет так процесс развития человека, включающий установление связей между эго – центром сознания и самостью – центром души в целом, объемлющей сознание и бессознательное. Для К. Юнга сознание и бессознательное находятся в постоянном взаимодействии; это не две отдельные системы, а два аспекта одной системы. Юнгианская психология занимается в основном уравновешиванием сознательных и бессознательных процессов и улучшением динамического взаимодействия между ними.

Основные представления

Ориентации: интроверсия и экстраверсия. Среди юнговских понятий интроверсия и экстраверсия получили, по-видимому, наиболее широкое распространение. К. Юнг полагал, что каждый индивидуум может быть охарактеризован как ориентированный первично на внутреннее или на внешнее. Энергия интровертов более естественно направляется к их внутреннему миру, энергия экстравертов – к внешнему.

Никто не является чистым интровертом или экстравертом. К. Юнг сравнивает эти два процесса с работой сердца – ритмической сменой в цикле сжатия (интроверсия) и расширения (экстраверсия). Однако каждый индивидуум более склонен к одной из этих ориентаций и действует преимущественно в ее рамках.

Временами интроверсия является более подходящей, временами – экстраверсия. Они исключают друг друга: невозможно придерживаться обеих ориентации одновременно. Ни одна из них не лучше другой. В идеале следует быть пластичными, уметь принимать любую из двух ориентации там, где она более подходит, и действовать с точки зрения их равновесия, не создавая фиксированного реагирования.

Интроверты интересуются прежде всего собственными мыслями и чувствами, своим внутренним миром. Они стремятся к глубокой интроспекции. Опасность для них состоит в том, чтобы не быть слишком глубоко погруженными в свой внутренний мир, потеряв контакт с внешним окружением. Ничего вокруг себя не замечающий профессор – яркий, хотя и стереотипный пример.

Экстраверты заняты внешним миром людей и вещей; они стремятся быть более социальными и лучше осознают, что происходит вокруг них. Они должны остерегаться слишком сильного вовлечения во внешнее и отчуждения от своих внутренних процессов. Рисман обсуждает эту тенденцию, описывая индивидуумов, ориентированных на других, которые почти целиком занимаются идеями и мнениями других вместо того, чтобы развивать собственные.

Сочетание четырех функций в индивидууме составляет целостный и уравновешенный подход к миру. К. Юнг пишет: «Чтобы ориентироваться, мы должны обладать функцией, которая подтверждает, что нечто наличествует (ощущение); вторая функция устанавливает, что именно наличествует (мышление); третья решает, подходяще это или нет, хотим ли мы принять это (чувствование); и четвертая функция указывает, откуда это пришло и к чему ведет (интуиция)».

К сожалению, у человека, как правило, четыре функции развиваются не в одинаковой степени. Обычно одна функция сильно доминирует, и еще одна, относительно развитая, является дополнительной. Остальные две функции в целом бессознательны и действуют со значительно меньшей эффективностью. Чем более развиты и сознательны доминирующая и дополнительная функции, тем более глубоко бессознательны их противоположности (рис. 5.1).

Рис.5.1. Юнговская функциональная типология

Примеры юнговской функциональной типологии. Функции над горизонтальной линией лучше развиты и более сознательны, чем функции под горизонтальной линией: а) интуитивно-чувствующий тип (интуиция сильно развита, чувствование – в меньшей степени); б) ощущательно-мыслительный тип (как ощущение, так и мышление хорошо развиты).

На рис. 5.1 цифрами обозначены: 1 – интуиция; 2 – чувствование; 3 – мышление; 4 – ощущение; 5 – сознание; 6 – бессознательное.

Наш функциональный тип показывает относительно сильные и относительно слабые места в нашем функционировании и стиле деятельности, который мы предпочитаем. Юнговская типология особенно полезна во взаимоотношениях с другими, она помогает нам понять социальные отношения, описывая, сколь различным образом люди воспринимают мир, сколь разными критериями пользуются в действиях и суждении. Так, интуитивно-чувствующий оратор не прочтет такую логичную, высокоорганизованную лекцию, полную детализации, как мыслительно-ощущательный тип. У первого разговор будет, по видимости, перескакивать с предмета на предмет, ощущение проблемы будет передаваться с помощью рассмотрения ее с разных сторон, а не в систематическом развертывании.

К. Юнг называет наименее развитую функцию в каждом индивидууме «низшей функцией». Она наименее сознательна и наиболее примитивна или недифференцирована. Она может казаться некоторым демоническим влиянием, потому что они не обладают ни пониманием ее, ни контролем над ней. Так, сильно интуитивный тип может воспринимать сексуальные импульсы как таинственные или даже опасные, выходящие из под контроля, потому что он слабо соприкасается со своей ощущательной функцией».

Структура личности

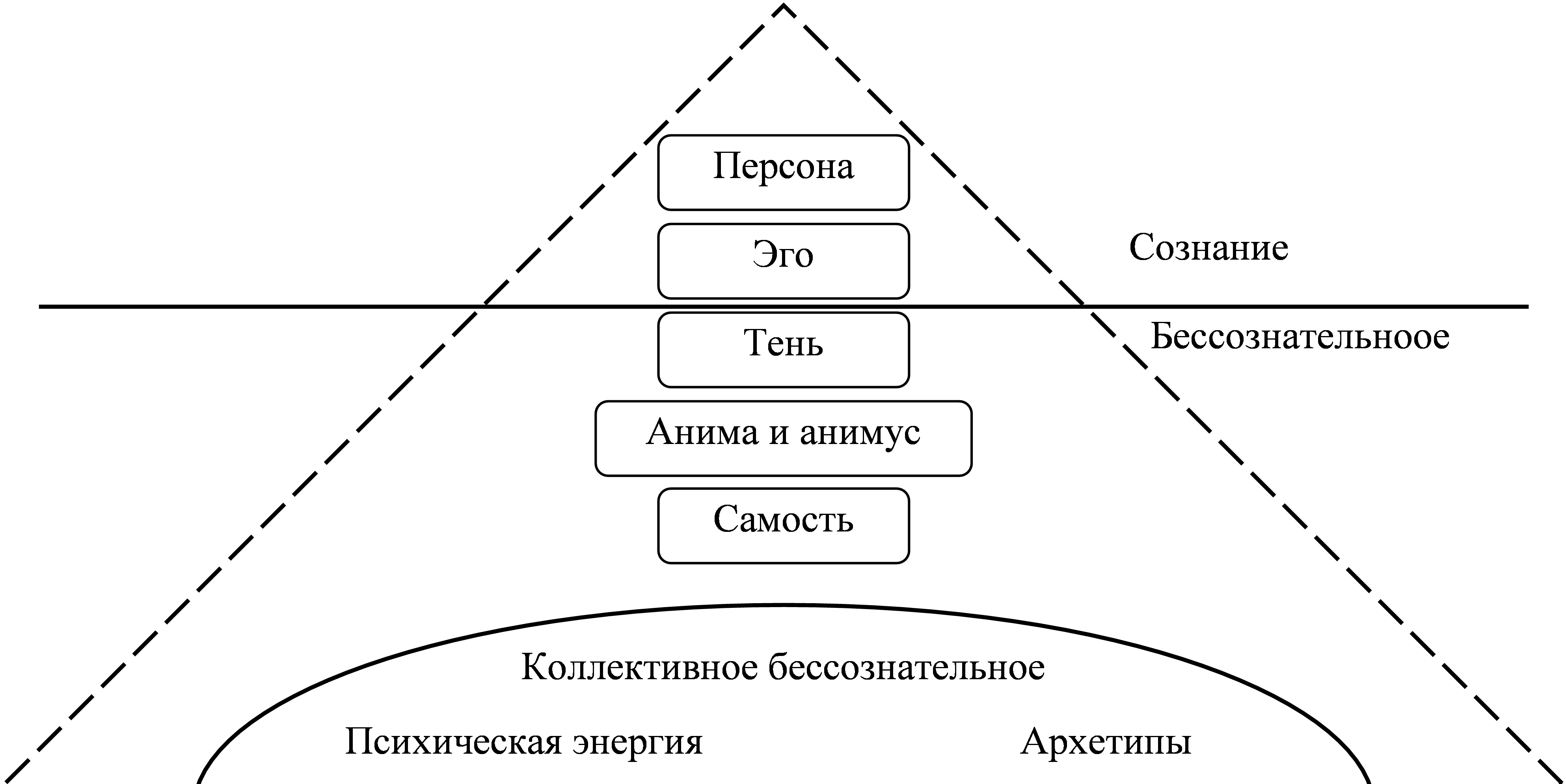

Основные архетипы, как правило, появляются в юнговском анализе в определенном порядке (рис. 5.2). Однако любое двумерное представление юнгианской теории неизбежно ограниченно и даже неверно.

Самость, например, более глубоко бессознательна, чем остальные структуры личности, но в то же время – это центр всей личности (с любезного разрешения Т. Паркера).

Рис.5.2. Структура личности по К. Юнгу

Эго. Эго – центр сознания и один из основных архетипов личности. Эго создает ощущение последовательности и направления в нашей сознательной жизни. Оно стремится противостоять всему, что может угрожать этой хрупкой связности сознания и пытается убедить нас, что мы всегда должны сознательно планировать и анализировать наш опыт. Эго хочет уверить нас, что оно – центральный элемент души в целом, и заставить игнорировать другую часть души, бессознательное.

По К. Юнгу, душа поначалу состоит из одного лишь бессознательного. Эго возникает из бессознательного и собирает воедино различные переживания и воспоминания, создавая разделение между бессознательным и сознанием. В эго нет бессознательных элементов, оно имеет только сознательное содержание, образованное из личного опыта.

Персона. Персона – это то, какими мы представляем себя миру. Это характер, который мы принимаем; посредством персоны мы относимся к другим. Она включает наши социальные, роли, род одежды, которую мы предпочитаем носить, наш индивидуальный стиль выражения. Термин «персона» – латинское слово, означающее маску – маску, которую надевали греческие актеры для обозначения той роли, которую они играли (прим. перев.: русское «личина»). Слово «личность» («person», «personality») также имеет этот корень.

Персона имеет как позитивные, так и негативные аспекты. Доминирующая персона может подавлять, задушить индивидуальность; те, кто отождествляют себя со своей персоной, начинают видеть себя только с точки зрения своих поверхностных социальных ролей и «фасада». К. Юнг называл также персону «архетипом комформности». Вместе с тем персона не только негативна. Она защищает эго и душу в целом от различных социальных сил и направленных на нее покушений. Персона – прекрасное орудие коммуникации. В греческой драме актеры смело надевали маски, ясно – хотя и несколько стереотипно – сообщая публике о характере и положении роли, которую играет каждый актер. Персона часто может играть ведущую роль в позитивном развитии. Когда мы начинаем действовать определенным образом, играть определенную роль, наше эго постепенно меняет направление.

Символы, обычно употребляемые для персоны, включают то, чем мы обычно прикрываем себя (одежда, вуали, покрывала), символы рода занятий (орудия труда, портфель и пр.), символы статуса (автомобиль, дом. диплом). Все эти символы встречаются в снах как представители персоны. Так, человек с очень сильной персоной может появиться во сне чрезмерно одетым или сжимаемым одеждой. Человек со слабой персоной может появиться во сне голым. Возможное выражение чрезвычайно неадекватной персоны – отсутствие кожи.

Тень. Тень – центр личного бессознательного, фокус для материала, который был вытеснен из сознания; он включает тенденции, желания, воспоминания и переживания, которые отрицаются индивидуумом как несовместимые с его персоной или противоречащие социальным стандартам и идеалам. Чем сильнее персона и чем больше мы с ней отождествляемся, тем более мы отрицаем другие части себя. Тень представляет то, что мы считаем низшим в нашей личности, то, что мы отрицали в себе и чему не дали развиться. В снах тень часто появляется как животное, карлик, как бродяга или иная фигура, наделенная более низким статусом.

В своей работе над вытеснением и неврозами З. Фрейд фокусировался прежде всего на том, что К. Юнг называет тенью. К. Юнг обнаружил, что вытесняемый материал организуется и структурируется вокруг тени, которая становится в некотором смысле негативной самостью, тенью эго. Тень часто переживается в снах как темная, примитивная, враждебная или отталкивающая фигура, поскольку содержание тени насильно вытеснено из сознания и является антагонистичным сознательным взглядам. Если материал тени вновь допускается в сознание, он в значительной степени теряет свою пугающую темную природу.

Тень опаснее всего, если ее не признавать. Тогда индивидуум проецирует свои нежелательные качества на других или оказывается во власти тени, не сознавая этого. Чем более материал тени осознается, тем менее он может властвовать. Но тень – составная часть нашей природы, ее нельзя просто ликвидировать. Человек без тени не может быть полным индивидуумом, это двумерная карикатура, отрицающая смешение добра и зла и амбивалентность, всем нам присущую.

Каждая вытесняемая частица тени представляет часть нас самих. В той степени, в какой мы оставляем этот материал неосознанным, мы ограничиваем себя. Если тень становится более сознаваемой, мы возвращаем себе ранее вытеснявшиеся части нас самих. Тень также не есть просто негативная сила в душе. Это хранилище значительного количества инстинктивной энергии, спонтанности, жизненности, значительный источник нашего творчества. Как все архетипы, тень укоренена в коллективном бессознательном и она может обеспечить индивидууму доступ к значительному бессознательному материалу, который отвергается эго и персоной.

Как раз в тот момент, когда мы думаем, что понимаем ее, она проявляется в другой форме. Тень с нами всю жизнь, и, чтобы иметь с ней дело, нужно постоянно вглядываться в себя и честно сознавать, что мы там видим.

Следующий отрывок из одного юнговского письма дает ясную иллюстрацию того, как К. Юнг подходил к тени и к бессознательному вообще: «Это трудный и важный вопрос – то, что вы называете техникой обращения с тенью. Фактически нет вообще никакой техники в том смысле, в каком техника означает наличие известного или даже предписываемого способа обращения с известной трудностью или заданием. Это скорее похоже на дипломатию или государственную политику. Нет же, например, определенной техники, чтобы примирить две политические партии, враждующие друг с другом. Это может быть вопросом доброй воли, дипломатической хитростью, гражданской войной или чем-то еще. Если здесь вообще можно говорить о технике, она состоит в отношении. Прежде всего, нужно всерьез принять существование тени. Во-вторых, нужно знать о ее качествах и намерениях. В-третьих, неизбежны длительные и трудные переговоры...

Никто не может знать, каким будет конечный итог этих переговоров. Можно только предполагать, что в результате внимательного сотрудничества сама проблема изменяется. Часто намерения, которые кажутся совершенно невозможными, – это только угрозы, которыми тень пугает нас из-за нежелания части эго серьезно принимать тень во внимание. Такие угрозы обычно уменьшаются, когда встречают серьезное отношение. Пары противоположностей обладают естественной тенденцией встретиться посередине, но эта середина – никогда не компромисс, выдуманный интеллектом и навязываемый враждующим партиям. Скорее – это результат конфликта, который нужно выстрадать. Такие конфликты не разрешаются интеллектуальным трюком или выдумкой – их нужно прожить. В действительности нужно подогревать такие конфликты, пока они не достигнут полного размаха, так что противоположности могут медленно сплавиться друг с другом. Это своего рода алхимическая процедура, а не рациональный выбор или решение. Страдание входит в это неизбежной составной частью. Реальное решение может быть достигнуто только посредством страданий. Страдание показывает, до какой степени мы невыносимы для самих себя. «Примирись с врагом своим», внешним и внутренним! Вот в чем проблема. Такое примирение не унизит ни тебя, ни твоего врага, Я полагаю, что правильную формулу нелегко найти, но если это удается – вы становитесь целостным, а это, я думаю, и есть смысл человеческой жизни».

Анима и анимус. К. Юнг постулирует бессознательные структуры, которые представляют интерсексуальные связи в душе каждого индивидуума; он называет их анимой – у мужчины и анимусом – у женщины. Эти основные психические структуры фокусируют весь психологический материал, который не удовлетворяет сознательному представлению индивидуума о себе как о мужчине или женщине. Таким образом, поскольку женщина определяет себя феминистически, ее анимус объемлет все разрозненные тенденции и переживания, которые она полагает маскулинистическими. «Каждый мужчина несет в себе вечный образ женщины – не той или иной определенной женщины, но образ женщины как таковой. Этот образ – отпечаток или «архетип» всего родового опыта женственности, сокровищница, так сказать, всех впечатлений, когда-либо производившихся женщинами... Поскольку этот образ бессознателен, он всегда бессознательно проецируется на любимую женщину, он является одним из главных оснований привлечения и отталкивания».

По К. Юнгу, мать для мальчика и отец для девочки оказывают значительное влияние на развитие анимы или анимуса, и все отношения с противоположным полом, включая родителей, находятся под сильным влиянием проецирований фантазий анимы или анимуса. Этот архетип – один из наиболее влияющих на поведение. Он появляется в снах и фантазиях как фигура противоположного пола; он действует как первичный посредник между сознательными и бессознательными процессами. Он первоначально ориентирован на внутренние процессы, как персона – на внешние. Это источник проекций и создания образов, это путь к творчеству в душе (не случайно мужчины-писатели и художники представляют свою Музу богиней-женщиной).

Самость. К. Юнг называл самость центральным архетипом, архетипом порядка и целостности личности. По К. Юнгу, «сознание и бессознательное не обязательно противостоят друг другу, они дополняют друг друга до целостности, которая и есть самость». К. Юнг обнаружил архетип самости только после того, как завершил исследование других структур личности. Самость часто символизируется в снах или образах безлично – как круг, мандала, кристалл или камень, или лично – как царственная чета, как божественное дитя или другие символы божества. Все эти символы целостности, объединения примирения полярностей или динамического равновесия – цели процесса индивидуации.

Самость – внутренний руководящий фактор, совершенно отличный от эго и сознания, даже отделенный от них. «Самость – не только центр, но и вся окружность, охватывающая и сознание, и бессознательное; это центр этой целостности, как эго – центр сознания». Она может появиться в снах сначала как незначительный образ, как точка или мушиное пятнышко, потому что большинству людей их самость так незнакома и столь неразвита в них. Развитие самости не означает растворение эго. Эго остается центром сознания, но теперь оно становится связанным с самостью в результате длинного и трудоемкого процесса понимания и принятия бессознательных процессов. Эго перестает казаться центром личности, а занимает место одной из структур в душе.

Динамика психологического роста: обретение знаний о мире, о себе (раскрытие персоны, встреча с тенью, встреча с анимой или анимусом, развитие самости – в целом это зеркало).

Препятствия росту: опасность отождествления с персоной, тень, проблема отношения к бессознательному и коллективной душе.

Защита: помнить о своей сущностной человечности.

Оценочное суждение

К. Юнга часто критиковали за отсутствие связной, ясно структурированной системы мысли. Его манера изложения часто кажется движущейся по касательной вместо того, чтобы излагать идеи формальным, логическим или хотя бы систематическим образом.

К. Юнг также часто по-разному определял в разное время одни и те же понятия. Он сознавал эту трудность своего изложения, но не считал ее заведомым недостатком. К. Юнг полагал, что жизнь редко следует логически связным паттернам, которые стали нормой научного и академического изложения, и, может быть, его стиль ближе к сложности психологической реальности.

К. Юнг сознательно создавал открытую систему, которая может воспринять новую информацию, не искажая ее ради соответствия ограниченной теоретической структуре. Он никогда не думал, что владеет последними ответами и что новая информация будет лишь подтверждать его теории. В соответствии с этим его теоретизирование не обладает жесткой логической структурой, категоризирующей всю информацию с точки зрения небольшого количества теоретических конструктов.

Поскольку К. Юнг занимался религией, алхимией, духовностью и тому подобным, некоторые критики называли его скорее мистиком, нежели ученым. Но совершенно ясно, что К. Юнг всегда подходил к этим проблемам как исследователь, а не как верующий или ученик-последователь. Он рассматривал системы верований, как существенные выражения человеческих идеалов и стремлений, как данные, которые не может игнорировать никто, заинтересованный в полноте охвата человеческой мысли и поведения.

Юнговский подробный анализ символов и их интерпретация – может быть, его наиболее важный вклад в психологию. К. Юнг понимал сложность символического выражения и необходимость анализировать символы без переупрощения. Его привлекали мифология, фольклор и алхимия, потому что они создавали различные контексты и проливали свет на сложность символического выражения, с которой он столкнулся при анализе пациентов.

К. Юнга из-за сложности его мышления и выражения, может быть, трудно понимать, но тем ценнее. Гибкость и открытость его ума, его забота о глубинной правде человеческого существования дают его мышлению широту и богатство, равных которым, наверное, трудно встретить в психологии.