- •Конспект лекции по теме 4. «Теоретическая модель управляемой социальной системы и ее возможности в описании, объяснении и прогнозировании явлений управления».

- •1.Системно-деятельностная модель управляемой социальной системы (усс). Ее структура и функции. Значение персонификации.

- •2.Жизненный цикл усс. Закономерности их порождения, функционирования и развития через преодоление кризисных состояний.

- •3.Норма и патология в функционировании усс. Режимы функционирования.

- •1.Системно-деятельностная модель управляемой социальной системы (усс). Ее структура и функции. Значение персонификации.

- •7) Связи управления.

- •2 .Жизненный цикл усс. Закономерности их порождения, функционирования и развития через преодоление кризисных состояний.

- •3.Норма и патология в функционировании усс. Режимы функционирования.

3.Норма и патология в функционировании усс. Режимы функционирования.

Социальная система управления соединяет в себе два типа управления: системный и деятельностный. Системный тип представляет собой субъект-субъектный способ проектирования, налаживания и регулирования системных связей, а деятельностный — субъект-объектный, где воздействие субъекта на объект детерминировано последующим иерархическим уровнем и носит сугубо целевой характер. Если первый тип управления отвечает за сохранение целостности социальной системы, за ее устойчивость, идентичность, то второй отвечает за выполнение определенной социальной функции или, говоря утилитарным языком, определенного конечного результата.

Взаимодействие (точнее — взаимодействия) этих двух типов управления образует тот или иной режим управления социальной системой.

Мы выделяем три таких режима:

— равновесный;

— адаптивно-неравновесный;

— продуктивно-неравновесный.

Установление равновесного режима происходит на основе уравновешивания субъект-субъектных и субъект-объектных отношений. Фактором уравновешивания выступает система управления. На уровне эмпирических показателей это означает, что в социальной системе (организации, учреждении) достигается то редкое состояние, когда благоприятному социально-психологическому климату сопутствуют деловые успехи, когда уравновешены инициатива и ответственность, устойчивость отношений в социальной системе и продуктивность ее производительных подразделений. Адаптивно-неравновесный режим управления устанавливается тогда, когда под угрозой находится целостность системы, когда нарушаются связи взаимодействия и связи строения и когда для их поддержания предпринимаются дополнительные специальные меры. Продуктивно-неравновесный режим управления возникает в тех случаях, когда система, пренебрегая действиями по поддержанию своей устойчивости и целостности, основное внимание уделяет подчинению всех участников достижению определенной продуктивной цели.

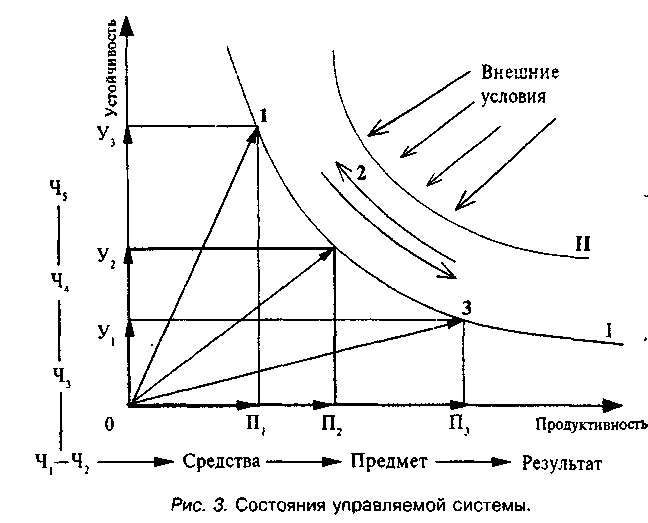

Состояния управляемой системы

Первое состояние характеризуется значительной продуктивностью П1 и относительно низкой адаптивностью (устойчивостью) У1. В действительности этому состоянию соответствует временный характер организации управления целевой программой. После достижения цели вся организация может бесследно раствориться в социуме. Можно сказать, что при этом типе системы управления она затрачивает минимальные ресурсы на поддержание своей устойчивости.

Второе состояние — оптимальное для управляемой системы. Здесь продуктивность и устойчивость системы уравновешены. Система может долго существовать, если она настроится на режим 2.

Сдвиг в сторону третьего состояния означает тенденцию к превалированию адаптивных критериев принятия решений над продуктивными. Это начало стагнации, движения в сторону кризиса. Именно здесь происходит незаметное переключение отрицательной обратной связи на положительную: чем больше действий в сторону адаптации, устойчивости, тем ниже продуктивность.

Крайнее состояние движения в сторону сохранения устойчивости приводит к хаосу, в сторону продуктивности — к порядку, лишенному адаптивных механизмов. И то и другое ведет к разрушению строения системы, к ее исчезновению либо к революционному переходу на кривую II.

Сделаем некоторые обобщения. Важнейшим онтологическим аспектом социальности мы считаем процесс совместной деятельности людей. Он является и исходной единицей анализа в социологии управления.

Совместная деятельность людей представляет собой управляемую систему, где предметом управления выступают как субъект-субъектные, так и субъект-объектные отношения между участниками совместной деятельности. Субъект-субъектные отношения — это основополагающие устойчивые связи порождения, взаимодействия, строения, преобразования, функционирования и развития системы как целого, сознательно поддерживаемые всеми участниками совместной деятельности, ибо они являются естественными социальными условиями их существования, центральными, определившими основную социальную функцию системы.

Чтобы понять, как действует управляемая система, надо разобраться в динамике ее функциональной структуры. Социальное ядро время от времени меняет свой персональный состав. Это происходит в результате определенной кадровой политики или спонтанно, «по собственному желанию», но не всегда рационально, поскольку на практике состав социального ядра не эксплицирован полностью. Неадекватные разовые кадровые замены незаметно накапливают новое качество — появляется социальное ядро с неадекватными идеями относительно отбора «правильных действий». Социальное ядро остается функциональным до тех пор, пока его состав и исповедуемая им идеология направлены на действительное решение проблем перманентного преобразования организованной системы с учетом изменения внутренних и внешних условий, пока им генерируются адекватные действительным условиям идеи.

В случае, когда социальное ядро начинает принимать решения в своих собственных интересах, как группа частных лиц, деформируется вся функциональная структура.

Идентификационный слой либо превращается в оппозиционную группу, либо перемещается в космополитическую оболочку, отчужденную от руководства и организации.

Ядро превращается в клику, ведущую двойную жизнь: официальную и неофициальную, явную и скрытую.

Наряду с формальной и неформальной организациями появляется скрытая (подпольная) организация. Функциями подпольной организации являются либо борьба за реформу управляемой системы, за восстановление нормальных морфологических и функциональных структур, либо достижение частных целей под прикрытием официально признанных структур.

Последний вариант — это та самая ситуация, когда, по известному анекдоту времен застоя, «одни делают вид, что работают по потребностям, а другие делают вид, что они им платят по труду». Вся официальная жизнь такой системы выполняет показную функцию, помогает делать вид, что официальная и формальная деятельность людей в организации совпадают.

Деформация управляемой системы в сторону показной деятельности есть проявление социальной патологии. Сутью этой патологии является превращение социального ядра в клику.

При сращивании клики с криминальными структурами социальное ядро системы управления становится мафиозным, а вся организованная система — инструментом для достижения преступных целей.

Переход управляемой системы из здорового состояния в больное происходит через перерождение социального ядра и последующее изменение всей функциональной структуры.

Поэтому столь опасными для общества являются различного рода интриги, скрытые действия, направленные на раскалывание социального ядра, на его захват и использование в своих целях.

К сожалению, общество пока не осознало опасность подпольной борьбы отдельных групп и лиц за захват постов в государственных, муниципальных и частных структурах. Такого рода социальная патология открывает каналы для самореализации людей с нравственными и психическими отклонениями, способствует воспроизводству криминальных слоев и криминализации общества в целом. Наглядным примером «поглощения» социальной патологией здоровой социальной структуры является распространение «дедовщины» в армии, суть которой не в измывательстве старослужащих над новобранцами, а в деформации поведения офицерского корпуса в условиях невыполнения государством своих обязательств.

Представлять дело так, что хорошие дела совершаются в обществе только благодаря благородным идеалам и хорошим людям было бы крайним упрощением, социология управления показывает, что к социальной патологии приводят нарушения нормального соотношения морфологических и функциональных структур, что в определенных условиях циничное презрение к идеалам гуманизма становится кому-то функционально выгодным.

Для лечения болезней такого рода необходимо более полное знание об их возникновении и особенностях, о новых системных способах их профилактики и лечения, о возможностях социально-инженерной терапии, о пределах и последствиях искусственного вмешательства в столь сложные социальные процессы.

1 См. Волков Ю.Е.Социальные системы как объект социологического анализа // Социологические исследования. 2009 № 9