- •Лекция № 5 Архитектура Древнего Рима этрусско-архаического периода

- •Особенности планировки этрусских городов

- •Композиционные особенности этрусского жилища. Атриумный дом

- •Этрусская религия. Погребальные сооружения этрусков

- •Культовая архитектура этрусско-архаического периода

- •Литература

- •Контрольные вопросы и задания

Композиционные особенности этрусского жилища. Атриумный дом

О том, как выглядели этрусские жилища, можно судить по глиняным моделям (в том числе – погребальным урнам) и интерьерам скальных гробниц.

Древнейшие урны для хранения кремированных останков нередко имели форму хижин. Возможно, что некоторые из них, обнаруженные в районе Лация – круглые или овальные в плане – уподоблялись культовым сооружениям. Урны, найденные близ Тарквиний, Ветулонии и Бизенция, также напоминают жилые постройки. Они украшены в верхней части примитивными глиняными фигурками зверей или птиц.

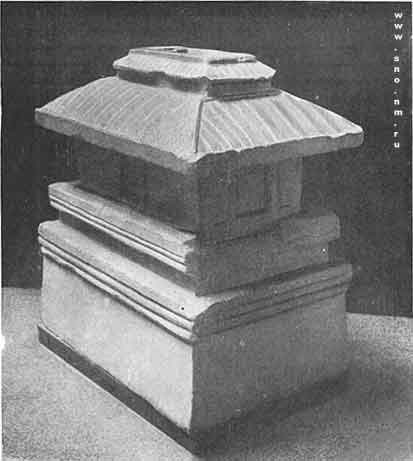

Дом обычно стоял на высоком каменном фундаменте, который защищал постройку от влаги. Наверх поднимались по широкой лестнице. Здесь гостя встречал привратник и пропускал его во внутренние покои (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Глиняная модель этрусского дома из Кьюзи (IV в. до н. э.)

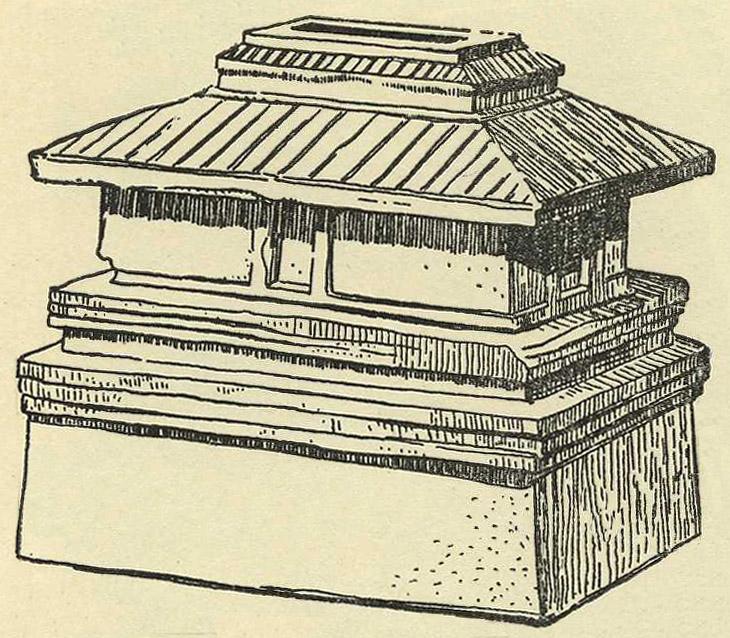

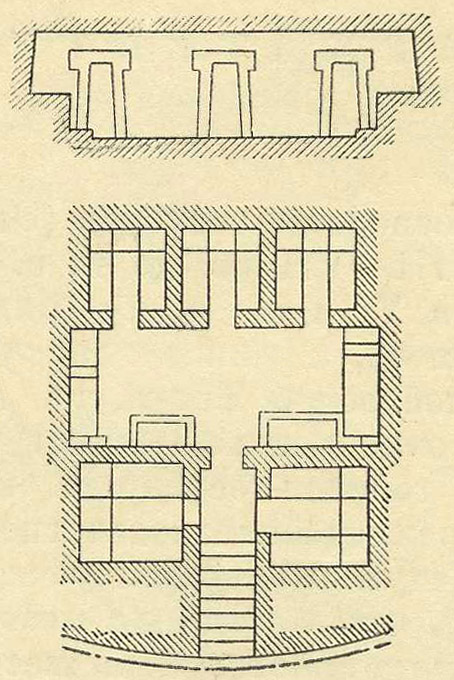

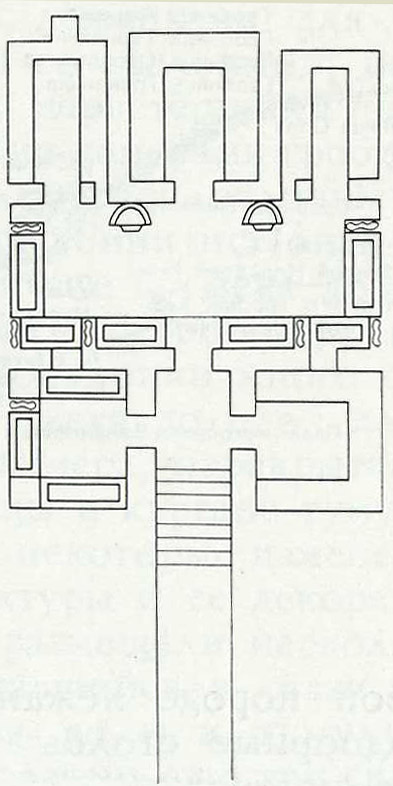

Отличительной особенностью богатого этрусского дома, судя по интерьерам гробниц, являются зеркально-симметричный план и наличие центрального, наиболее высокого, помещения-двора – атриума. За ним, напротив входа, размещались три большие комнаты (рис. 5.6-а).

Композиционным центром атриума был бассейн (имплювий). Через отверстие в кровле (комплювий) в него попадала чистая дождевая вода, вполне пригодная для питья и хозяйственных нужд. Комплювий служил также «окном» в небесный templum и предназначался для лицезрения воли небесных богов. В солнечные дни через него солнечные лучи освещали атриум. Рядом с бассейном помещали шкафы для хранения восковых изображений предков. Их души, жившие в статуях, через комплювий получали прямой доступ к богам (рис. 5.6-б).

Интерьеры богатых домов свидетельствуют о связях этрусков с Грецией. Комнаты обставлялись с большой роскошью. Они украшались живописными фресками, скульптурой, гончарными изделиями из терракоты (этрусские чаши, вазы и т. п.). На стенах висело оружие. Контраст между богатством домов знати и примитивными жилищами бедноты отражают классовое расслоение этрусского раннерабовладельческого общества. Аналогичные типы массовой застройки и богатого жилища появились и у других народов Италии, постепенно перешедших от первобытнообщинного к раннерабовладельческому строю.

а б

Рис. 5.6. а – план гробницы Греческих Ваз в г. Цере (VI в. до н. э.); б – атриум (Помпеи)

Этрусская религия. Погребальные сооружения этрусков

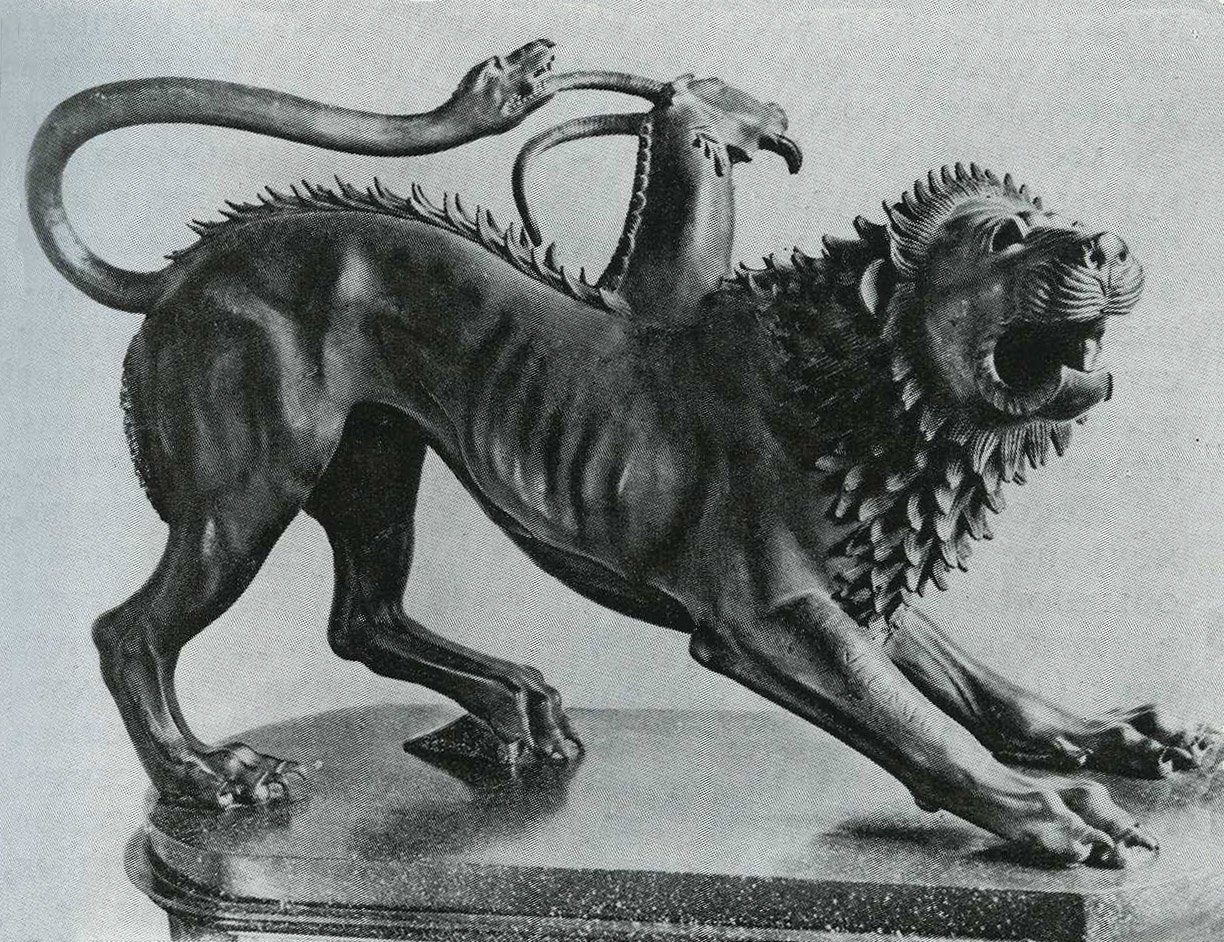

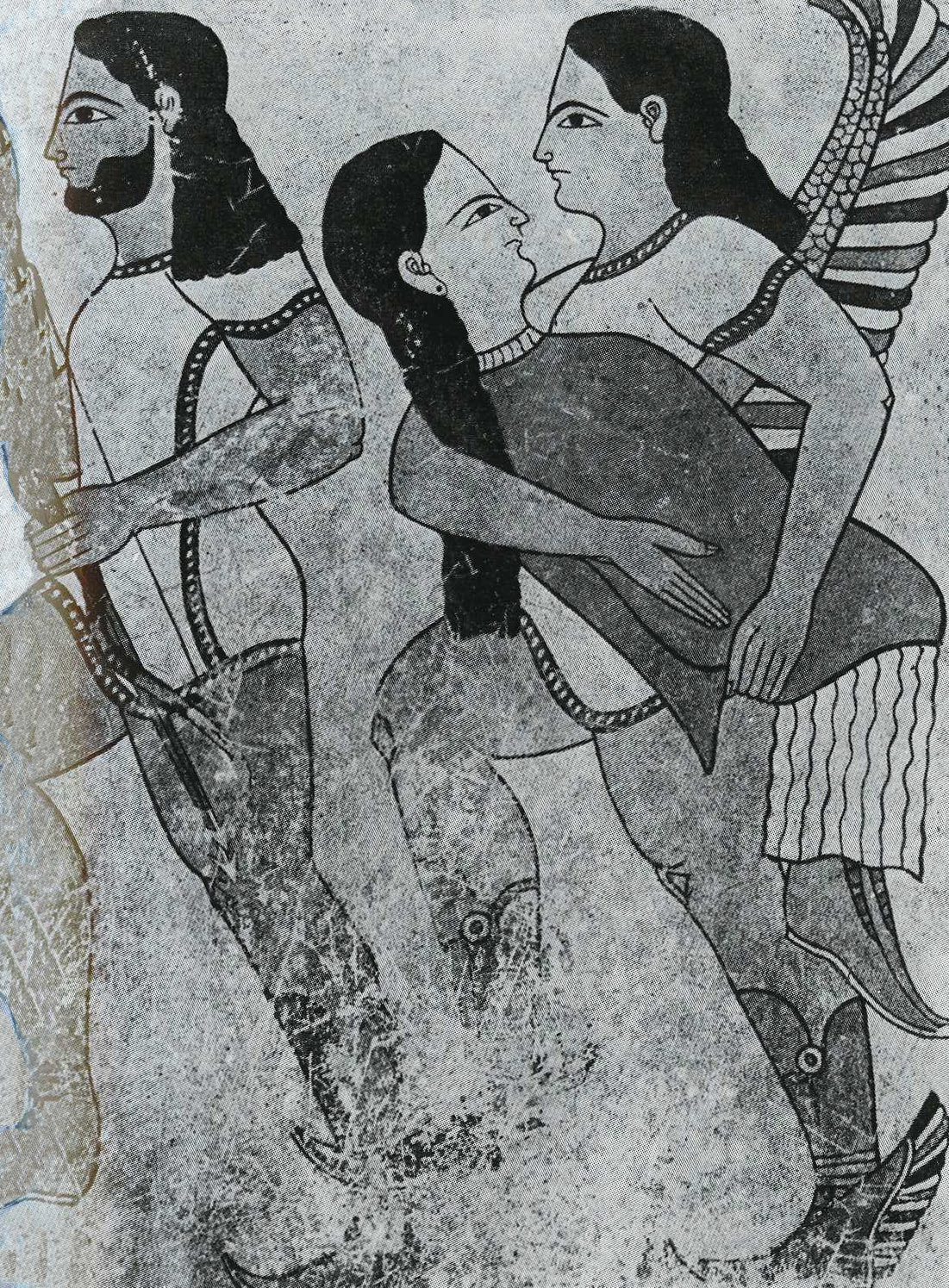

На ранней стадии своей истории этруски не имели святилищ и храмов. Они поклонялись небесным и морским божествам, культивировали демонологию, тотемизм. Об этом свидетельствуют росписи гробниц с изображениями демонов смерти, сфинксов, волков, леопардов, каменные статуи львов в гробнице Кампана (г. Вейи) и т. п. (рис. 5.7).

Поклонение растительным и антропоморфным богам происходило в священных рощах Феронии (г. Вейи), Сильвана (г. Керита) и т. д. Подобные святилища без храмов именовались fanum. В рощах росли «счастливые» и «несчастливые» растения. К числу первых относились дуб, бук, орешник, рябина. Ко вторым – папоротник, лесная груша, терновник, ежевика.

Дальнейший этап в развитии этрусской религии – строительство открытых святилищ.

Они представляли собой отгороженную стеной площадку площадью 0,15-0,2 гектара. На площадке находились алтарь и священные рвы или колодцы (mundus) глубиной до 15 метров: «Ров этот [по-латыни] зовут так же, как и небо – Mundus …, который должен был служить как бы средоточием круга, который был проведен, как черта будущего города …» (Плутарх, Ромул, 11).

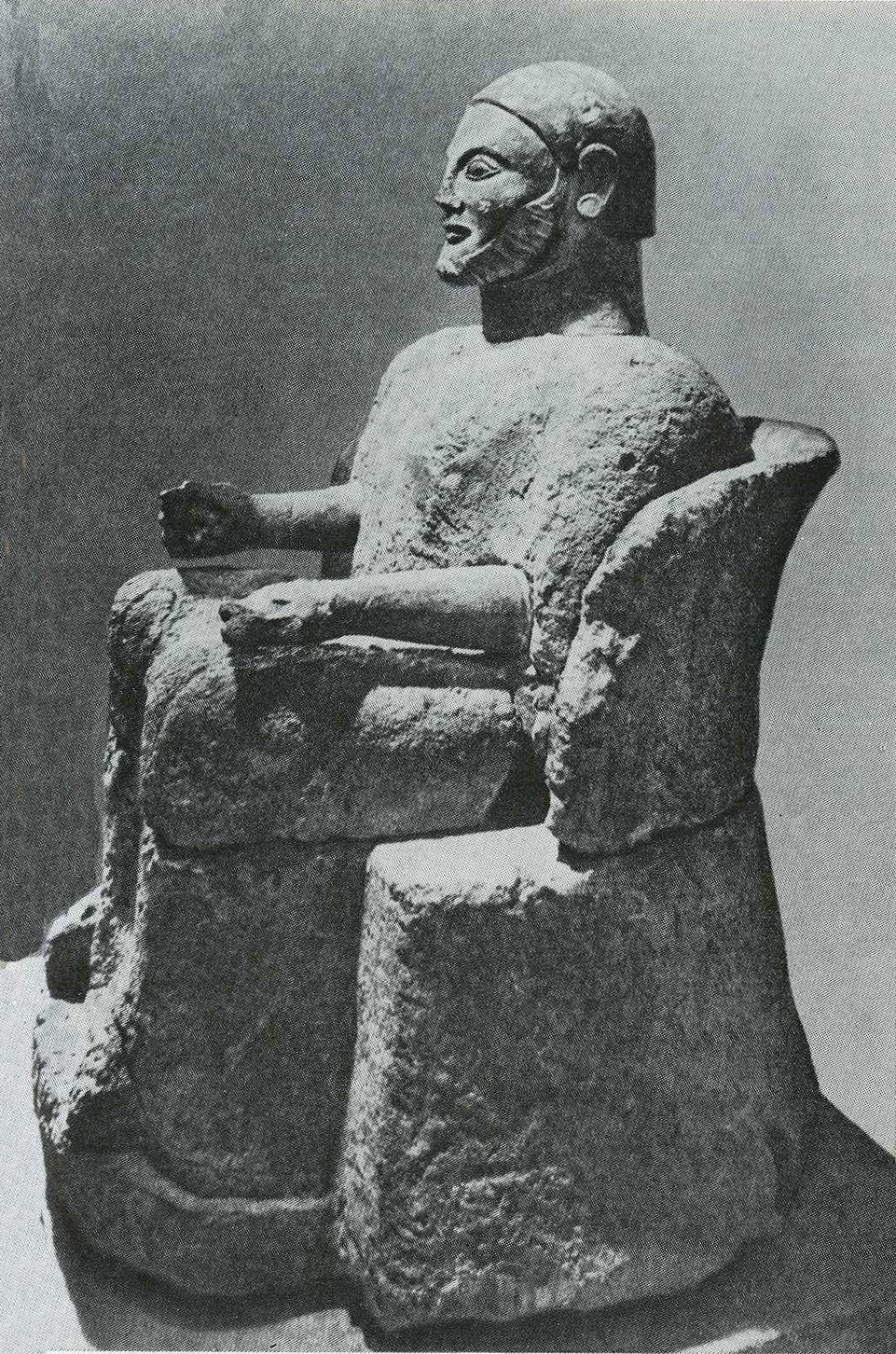

Они считались входами в Царство Теней. В них этруски бросали жертвы подземным богам и демонам – монеты, посуду, оружие, тела убитых животных и людей. Этруски верили в существование подземного царства, где после физической смерти обитали души их предков. Тела умерших подвергались кремации, пепел хранился в небольших урнах, которые хранили в домашних святилищах или в погребальных сооружениях. Крышка урны нередко выполнялась в виде скульптурного портрета усопшего либо тотемного животного (рис. 5.8).

а б

Рис. 5.7. а – бронзовая химера, V в. до н. э.; б – демоны, несущие душу в Преисподнюю (мундус). Роспись гробницы в Черветери, VII-VI вв. до н. э.

Рис. 5.8. Погребальные урны-канопы этрусков

Монументальные погребальные сооружения строились в больших количествах в богатых и сильных этрусских городах, начиная с VII века до н. э.

Изначально погребение умерших осуществлялось в скальных гробницах. Так, отвесные скалы около селения Витербо иссечены гробницами с простыми плоскими фасадами. Для районов же, расположенных ближе к морю, характерны гробницы в виде большого круглого холма, подпертого круговой каменной стенкой с тяжелым профилем.

Например, в окрестностях Популонии и вблизи современной Флоренции этруски не имели мощных залежей каменных пород, в которых можно было бы вырезать скальные гробницы. Поэтому здесь собирали склепы из каменных блоков. Получались массивные сооружения, лишь отдаленно напоминающие вырезанные в скальной породе гробницы. Потом эти сооружения засыпали землей, получая курганы-тумулусы.

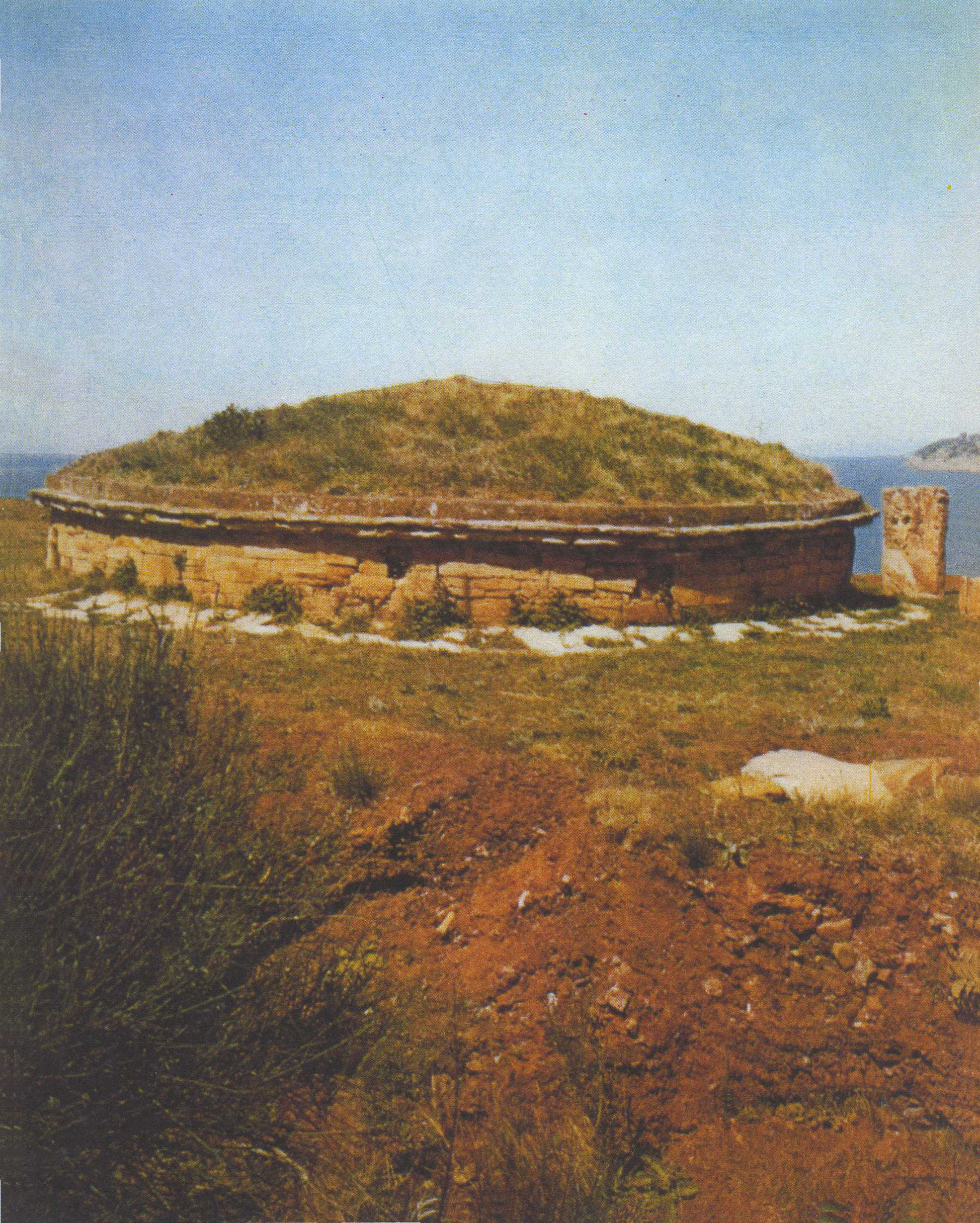

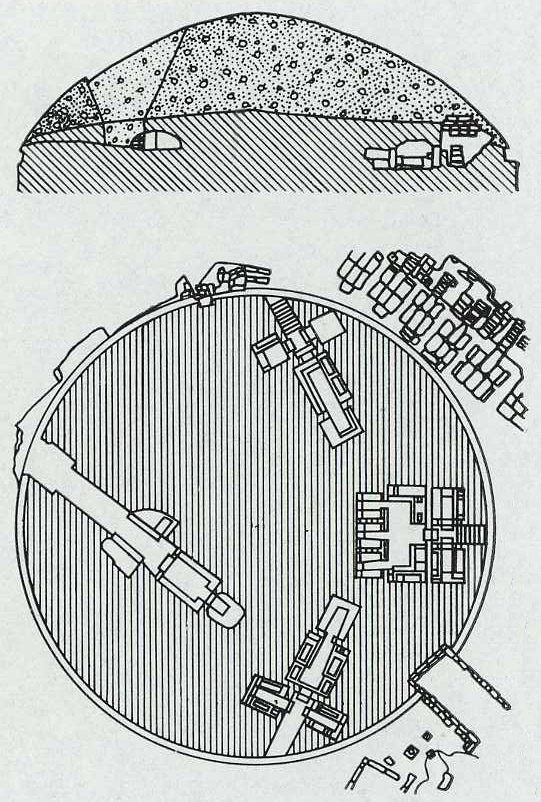

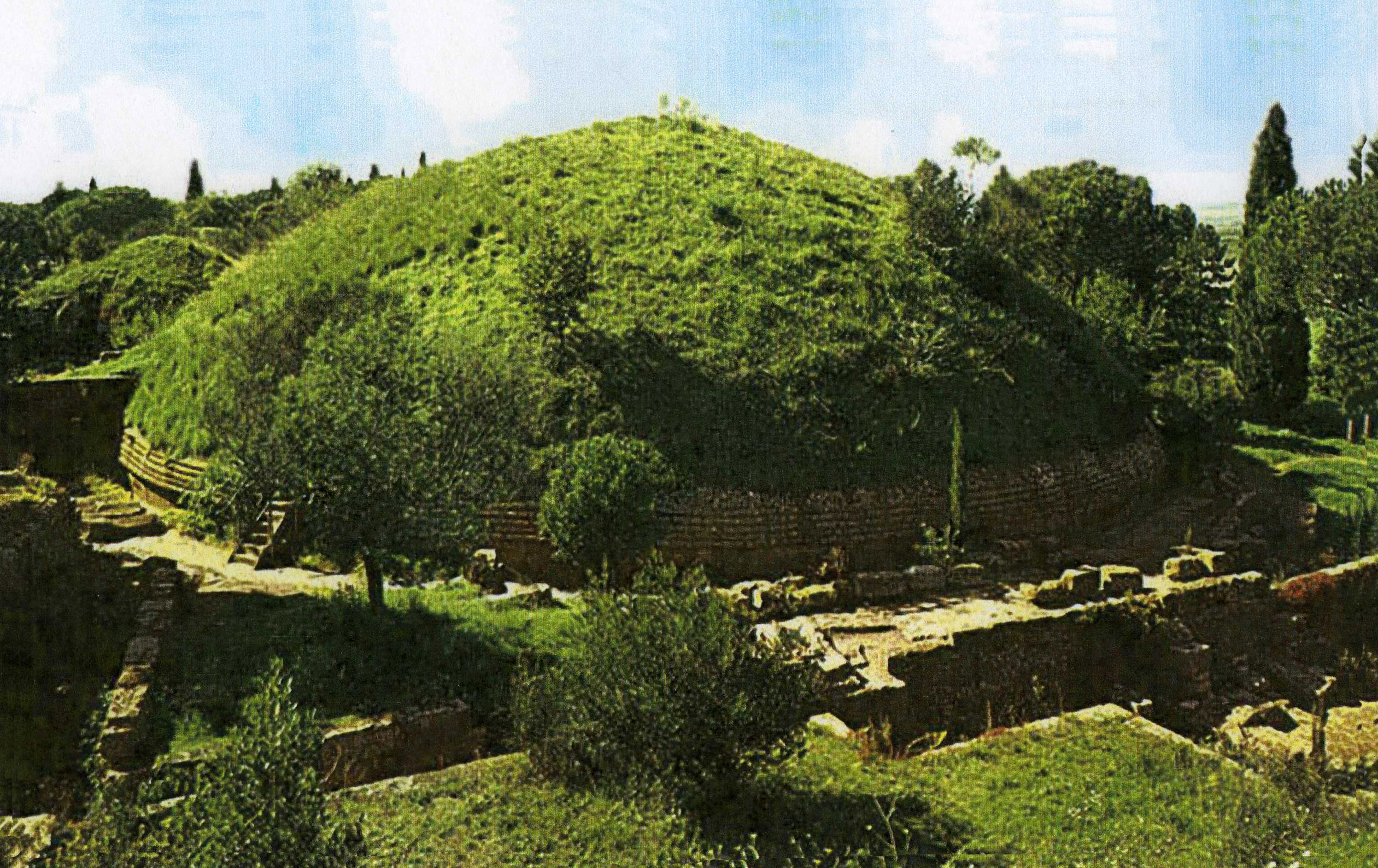

В центре кургана обычно размещалась погребальная камера, в которую вел длинный коридор-дромос. Самые известные тумулусы находятся на некрополях Цере (Черветери). Максимальный диаметр такого кургана – 50 метров, средний – от 20 до 30 метров. Основание кургана укреплялось каменной стенкой-крепидой, предохранявшей земляную насыпь от расползания. Так, курган Флабелли ди Бронзо имеет невысокую крепиду из четырех-пяти рядов камней, усиленную в верхней части небольшим выступом-карнизом, над которым лежит еще один ряд камней (рис. 5.9-а). В крепиде по всему периметру сооружения были устроены входы в семейные усыпальницы. В громадном глухом массиве тумулуса устраивалось обычно несколько гробниц, не связанных между собой и состоявших каждая из нескольких камер (рис. 5.9-б). Знатный покойник «въезжал» в свою усыпальницу на погребальной колеснице. Для этого в скальной породе высекали тоннели на глубине до 10-15 метров.

а б

Рис. 5.9. а – гробница Флабелли в Поджо Подкаречча, VII-VI вв. до н. э.; б – гробница Хижины в Черветери, VII в. до н. э.

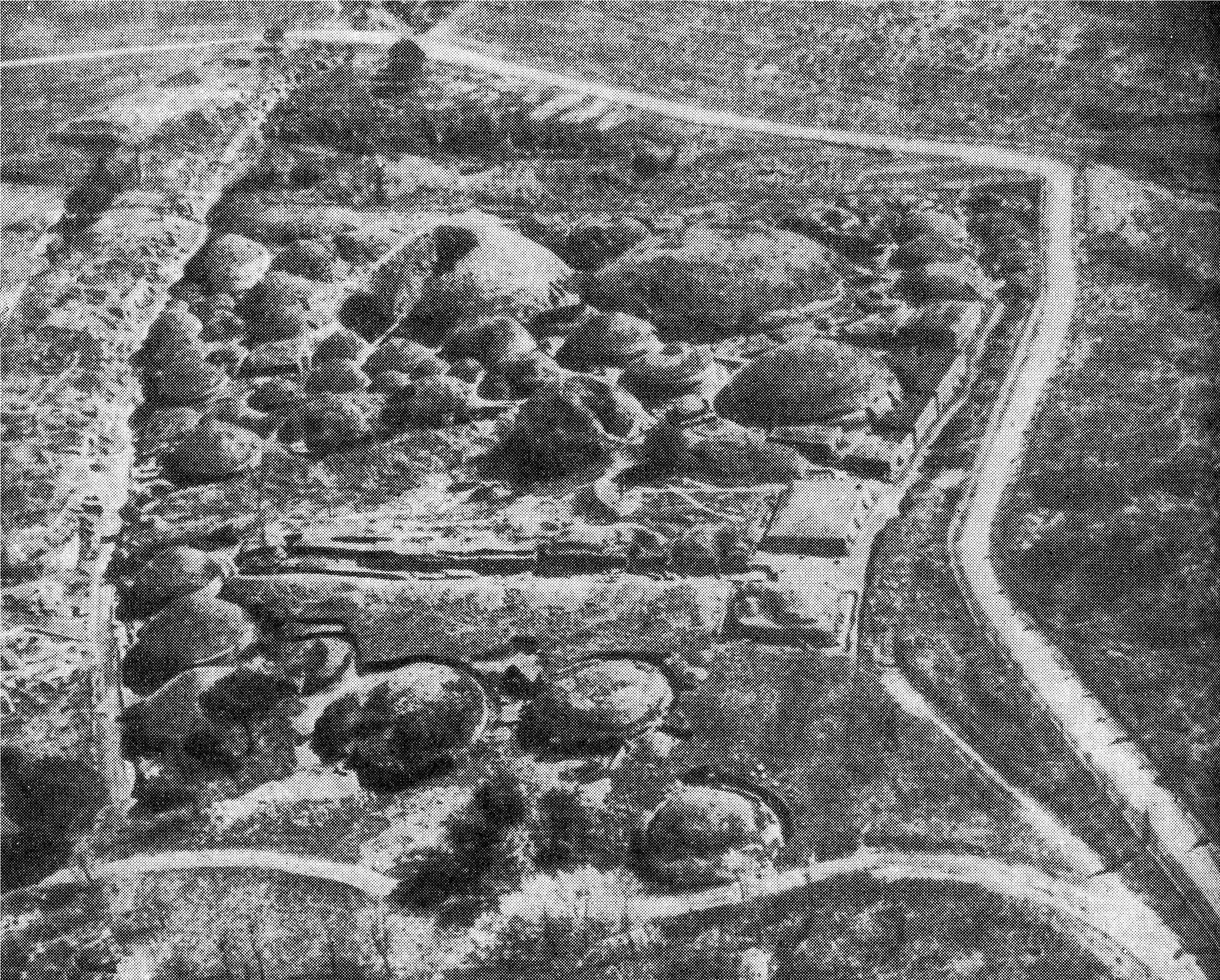

Архитектура гробниц и богатство их художественных форм – свидетельство большого искусства этого народа. Своеобразие погребений нередко определяется характером местности. Так, в некрополе Монтероцци, близ Тарквиний, и сейчас, как и в древности, на возвышенном плато видны невысокие, покрытые травой курганы, в которых располагались усыпальницы (рис. 5.10). В некрополе Вульчи, напротив, поражает романтическая затерянность склепов в высоких, поросших густым кустарником склонах речного берега. В некоторых районах, например, около Вольтерры или Ветулонии, гробницы сооружались вдоль проезжей дороги. Близ Кьюзи могилы скрывала толща высоких холмов. В самом грандиозном этрусском некрополе Бандитачча, возле Черветери, гробницами густо усеяна широкая долина, плавно стекающая к морю и отделенная от города глубоким оврагом (рис. 5.10, рис. 5.11).

Рис. 5.10. Некрополь Монтероцци в Тарквиниях. Тумулус в Черветери

Рис. 5.11. Вверху – некрополь в Черветери близ Рима. Панорама.

Внизу слева – вход в погребальную камеру (Черветери); справа – интерьер погребальной камеры (гробница Монтаньола в Квинто Фьорентино, VII в. до н. э.)

Ряды таких величественных тумулусов иногда образуют настоящий, распланированный город мертвых. В пределах некрополя Сорбо, расположенного южнее города Цере (Черветери), в 1835-1837 годах была ообнаружена гробница, названная Реголини-Галасси, по имени впервые обнаруживших ее – священника Реголини и генерала Галасси. Интерьер ее представляет собой узкий, вырубленный в туфе коридор – дромос, по боковым сторонам которого имеются входы в небольшие овальные в плане камеры. Верхняя часть усыпальницы перекрыта огромными плитами с постепенным напуском в виде примитивного свода (рис. 5.11). Имитация двускатной крыши получила большое распространение в архитектуре склепов VII века до н. э. Вполне возможно, что подобные или четырехскатные перекрытия существовали и в жилищах этрусков того времени. Уже тогда этруски начинали использовать в своих гробницах декор, нередко имитировавший украшения или бытовые предметы.

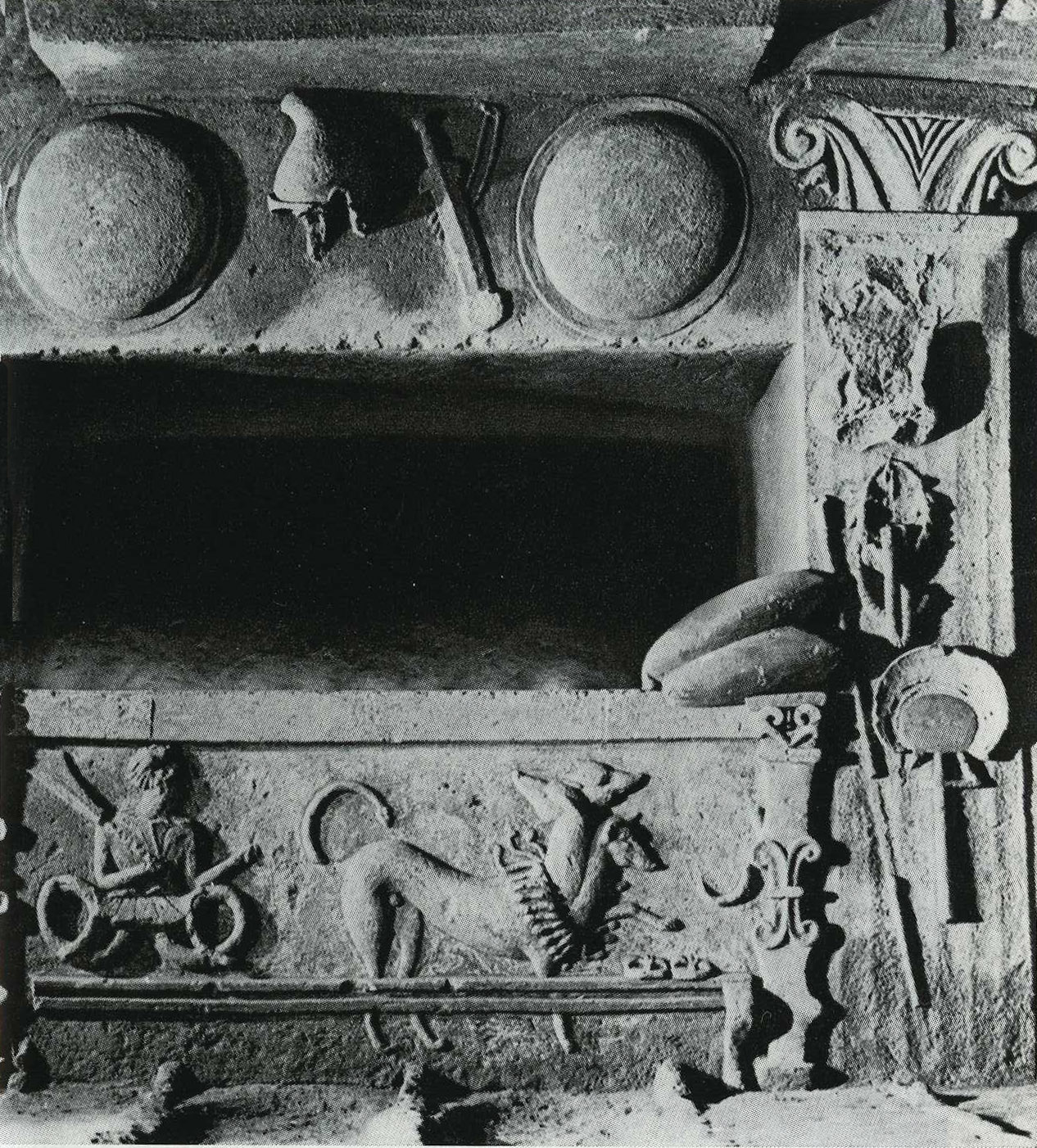

«Существовавший в течение длительного периода, вплоть до упадка этрусской культуры, некрополь Бандитачча в Черветери исключителен по разнообразию архитектурных форм интерьеров. Это преимущественно высеченные целиком в естественной туфовой породе склепы, скрытые под курганами-тумулусами, покрытыми сверху травой. Вырубленные в туфе ступени ведут в расположенные глубоко внизу усыпальницы. Склепы нередко представляют сложные комплексы трех или четырех помещений, соединенных дверными и оконными проемами. В камерах, имитировавших интерьеры жилых домов, оставлены невырезанными в туфовой породе лежанки по стенам, довольно мощные подпорные столбы, похожие на колонны с капителями, раскрашенные настенные рельефные изображения щитов, оружия, архитектурных деталей, реже – мифологические сцены. Своеобразие некрополя Бандитачча состоит в том, что в каменной породе высекались не только объем интерьера, но и все его детали, выступавшие из плоскостей стен, потолка, пола…. Создавалось удивительное ощущение единства разнообразных элементов, чувство цельности комплекса. Может быть, здесь получали отражение особенности этрусского мировосприятия связей реального и загробного мира…» [40, c. 96-97] (рис. 5.12-а).

Рис. 5.12. Г робница Кресел и Щитов в Черветери, VI в. до н. э. План, фрагмент интерьера

Представителей этрусской знати (лукумонов) хоронили в персональных монументальных гробницах, сложенных из камня или целиком высеченных в скалах. Примером может служить гробница Кресел и Щитов (VI в. до н. э.) (рис. 5.12).

Семь высеченных в камне ступеней ведут в небольшой вестибюль. Из него открываются два входа в небольшие боковые камеры, но основное помещение гробницы впереди. В несколько вытянутый в ширину склеп можно попасть через прямоугольную дверь. По трем сторонам его (боковым и прилегающей к входу) расположены невысокие каменные лежанки с профилированными стенками и возвышениями в изголовьях. На стенах изображены круглые выпуклые щиты, а между дверными проемами в три следующие камеры стоят два монументальных кресла с подставками для ног и закругляющимися спинками и подлокотниками (рис. 5.12-б). Перекрытие повторяет не двускатные, а плоские крыши, причем потолок вырезан в камне так, будто он составлен из толстых балок. Все детали гробницы высечены из одного и того же материала. У зрителей возникает ощущение цельности интерьера, единства реального и загробного мира.

Не исключено, что строители таких гробниц имитировали интерьер не жилого дома, так как соотношение расположенных в глубине помещений напоминает по композиции план трехцелловых этрусских храмов, а широкое пространство преддверия ассоциируется с их широкими и глубокими портиками.

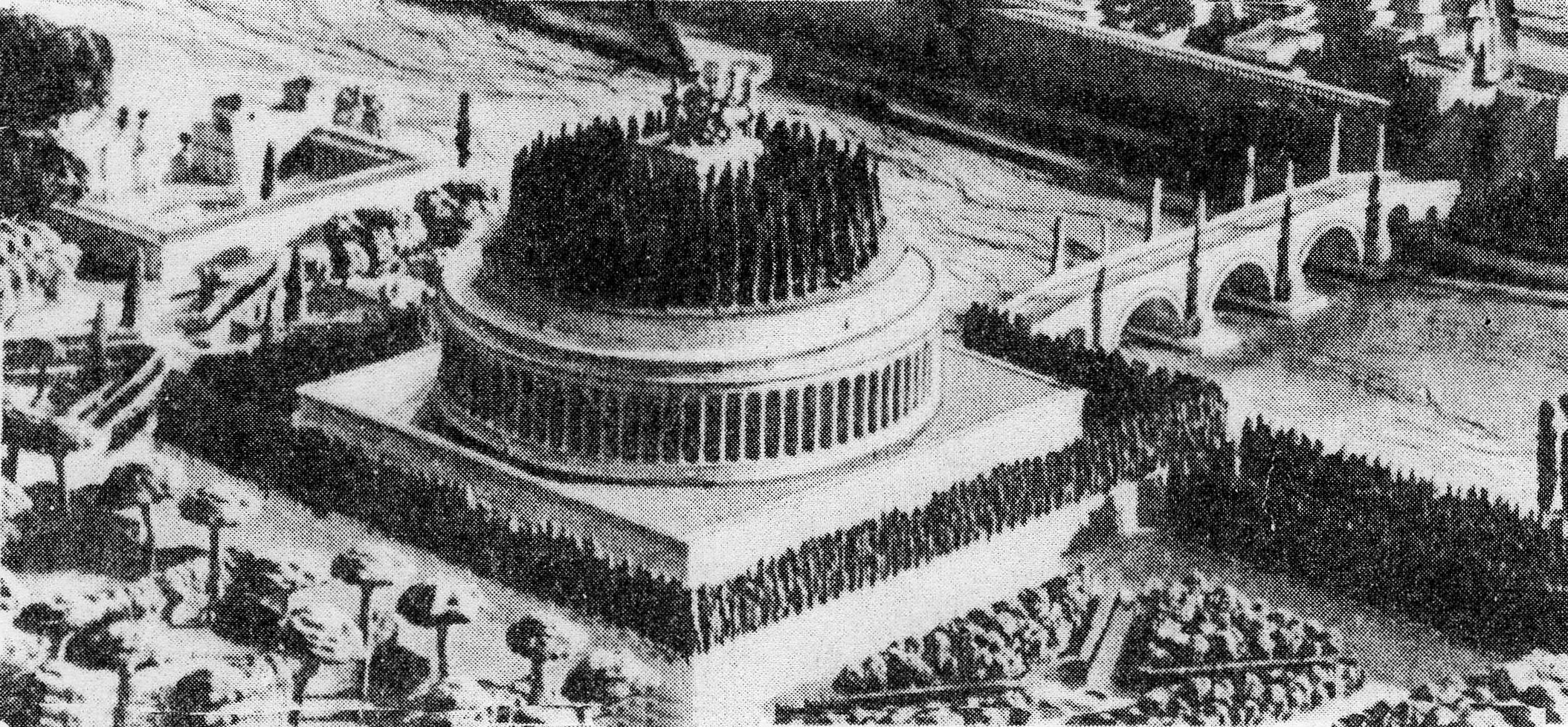

Ведущий происхождение от кургана и хорошо отвечающий идее величественного надгробия, тумулус возродился в более позднее время в виде монументальных римских мавзолеев – Цецилии Метеллы, императоров Августа и Адриана (рис. 5.13). Приведем свидетельства Страбона и Кассия Диона :

«Из этих памятников самый замечательный – так называемый Мавзолей [ср. № 1571], большой холм возле реки на высоком основании из белого мрамора, осененный до самого верха зелеными деревьями. На вершине стоит бронзовая статуя Цезаря Августа, и под холмом помещаются гробницы его, его родственников и друзей. За памятником – огромная роща с восхитительными аллеями для гулянья; посреди поля – кострище Цезаря, тоже из белого мрамора, окруженное железной решеткою, внутри которой посажены тополя….» (Страбон, V, 3, 8, рр. 234-236).

«Адриана похоронили у самой реки, близ Элиева моста. Там ему был построен памятник. Действительно, усыпальница Августа … была переполнена, и в нее больше никого не клали…» (Кассий Дион, Римская история, LXIХ, 23).

Рис. 5.13. Мавзолей императора Адриана в Риме, 138-139 гг. Макет