- •Архитектура Древней Греции гомеровского (XII-VIII вв. До н. Э.) и архаического (VII-VI вв. До н. Э.) периодов

- •Архитектура гомеровского периода (XII-VIII вв. До н. Э.)

- •1. Жилая архитектура гомеровского периода

- •Культовое зодчество гомеровского периода

- •Архитектура архаического периода (VII-VI вв. До н. Э.)

- •1. Градостроительство архаического периода

- •Общественные здания архаического периода

- •3. Культовое зодчество архаического периода. Основные типы античных храмов

- •4. Особенности древнегреческого ордера

- •Примеры практического использования дорического ордера в зодчестве

- •Примеры практического использования ионического ордера в зодчестве

- •7. Другие варианты архитектурных ордеров

- •8. Особенности греческой скульптуры архаического периода

- •Литература

- •Контрольные вопросы и задания

Архитектура гомеровского периода (XII-VIII вв. До н. Э.)

Так называемый гомеровский период греческой истории (XII-VIII вв. до н. э.) ознаменовался переходом к применению железных орудий, обусловивших значительное повышение производительности труда и определивших новый этап развития земледелия и ремесел. Основу общества этого периода составляли свободные земледельцы, объединившиеся в роды и племена, возглавляемые родоплеменными вождями-басилеями. Басилеи – военачальники, судьи и жрецы – управляли общиной, опираясь на совет старейшин (булэ), а в наиболее важных случаях – на народное собрание (агору).

О культуре и искусстве гомеровского периода можно судить в основном по поэмам Гомера, особенно по «Одиссее», а также по памятникам материальной культуры, которые показывают, что прикладное искусство Греции в этот период было значительно грубее изощренного искусства Микен.

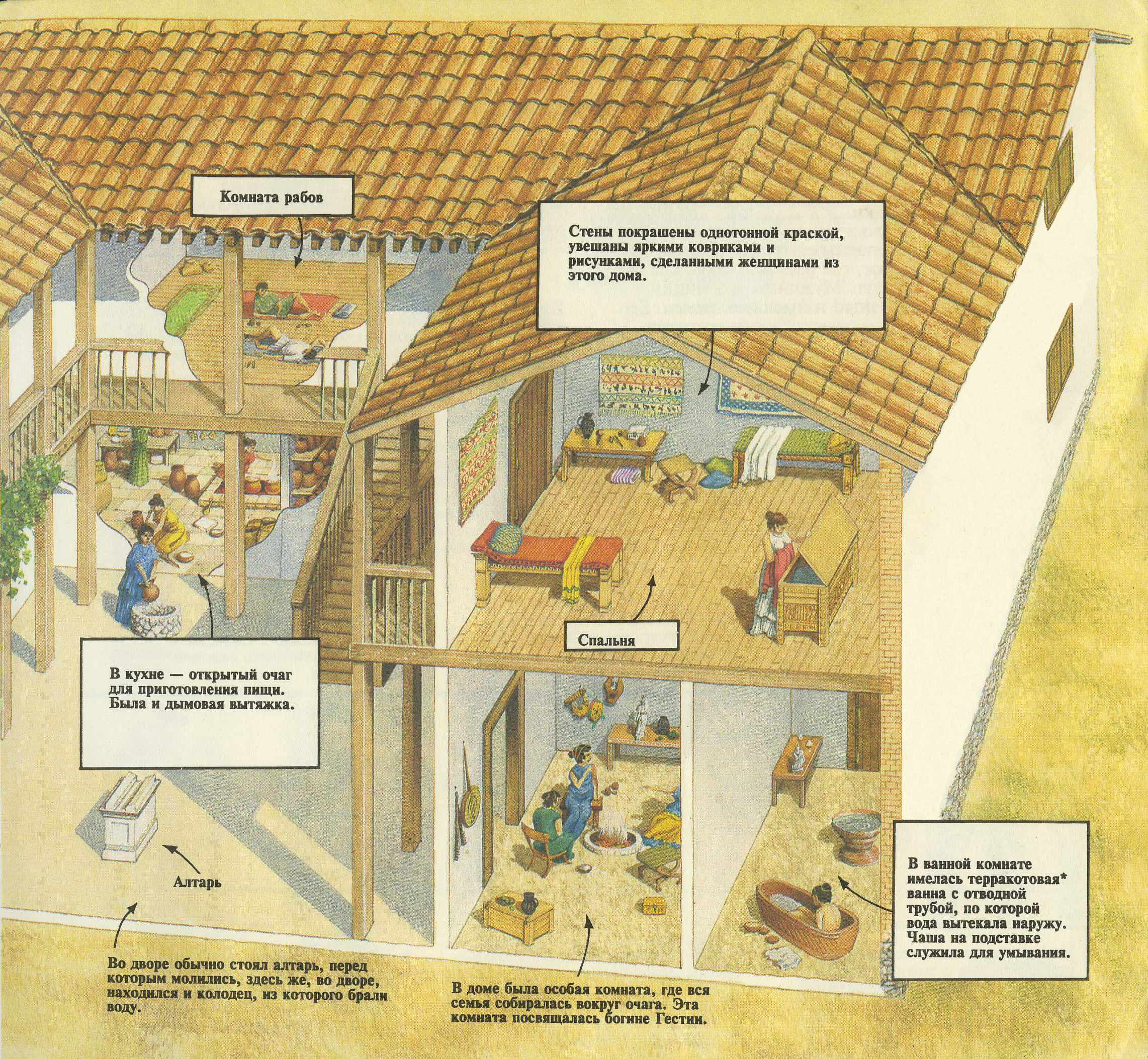

1. Жилая архитектура гомеровского периода

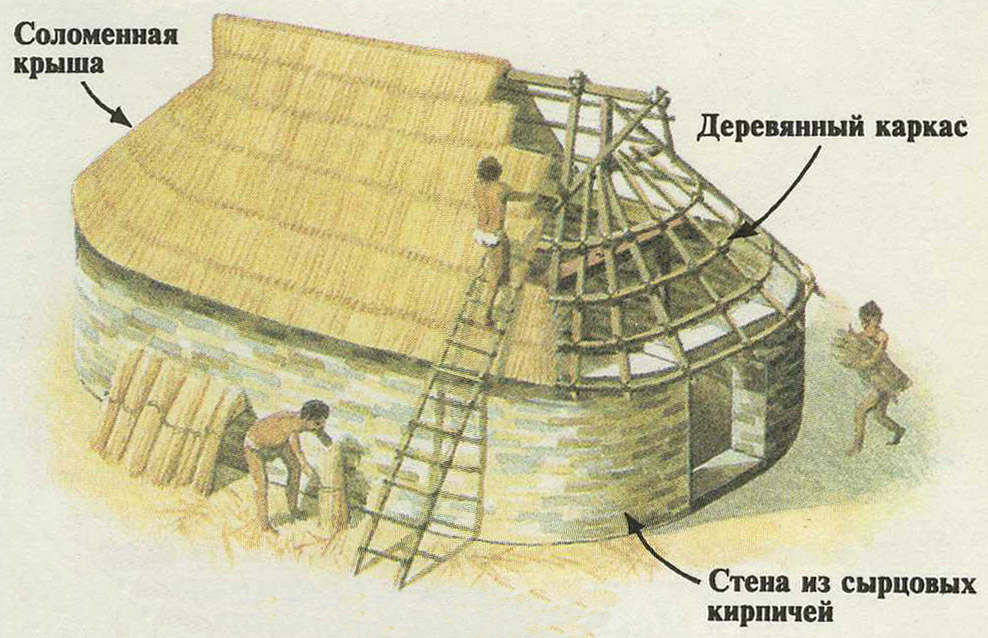

Раскопками установлено, что древнейшие жилые дома нередко имели сзади закругленную форму, характерную для относительно непрочных глинобитных стен или для кладки из бутового камня на глиняном растворе. Конструкции покрытий выполнялись из дерева, которое в целях защиты от влаги покрывали сверху соломой или металлическими листами. К концу гомеровского периода широко используется обожженная глиняная черепица (терракота) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Реконструкция жилого дома гомеровского периода

С усовершенствованием строительной техники и, в частности, с развитием конструкций деревянного каркаса (с заполнением из сырца) устанавливается прямоугольная форма построек. Наряду со скатными кровлями применялись плоские глинобитные покрытия, конструкция которых была распространена в восточных областях греческого мира.

Дом состоял из главного помещения – мегарона с портиком перед ним. В больших мегаронах посредине ставились деревянные столбы, поддерживающие покрытие. Внутри мегарона помещался очаг, над которым в кровле устраивалось дымовое отверстие. Мегарон с примыкающими к нему хозяйственными помещениями и отдельными строениями окружался деревянной или каменной оградой, образовывавшей двор. Поскольку жилые дома этого периода возводились из непрочных материалов, они не сохранились.

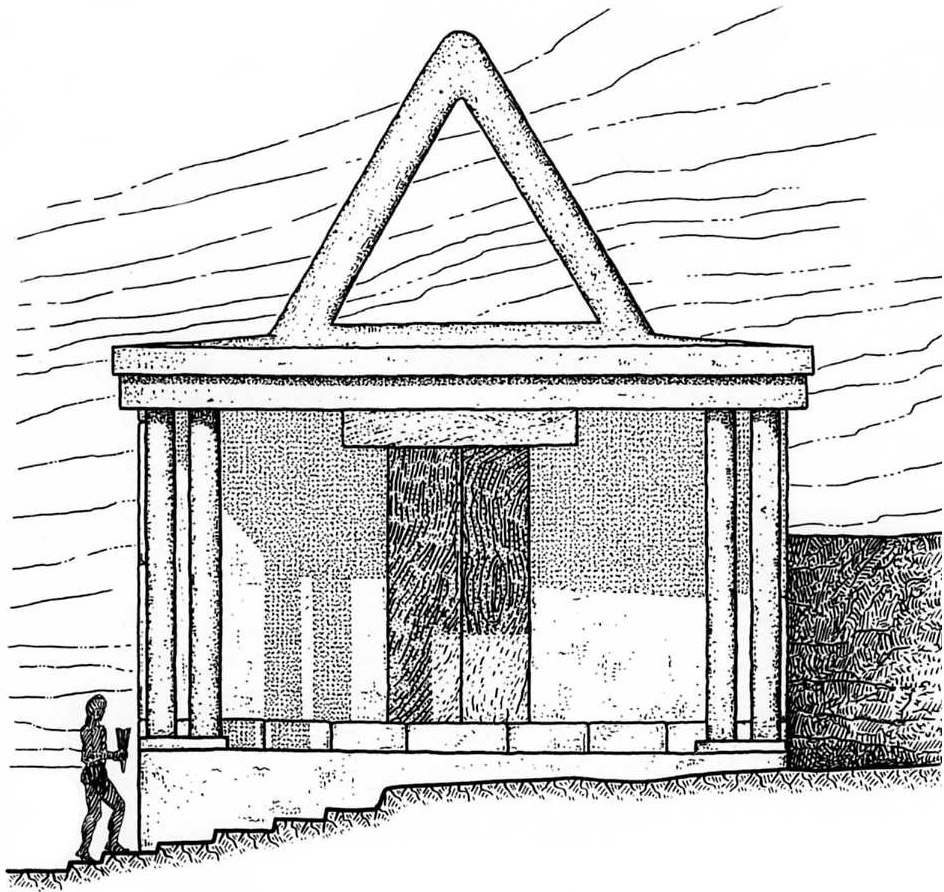

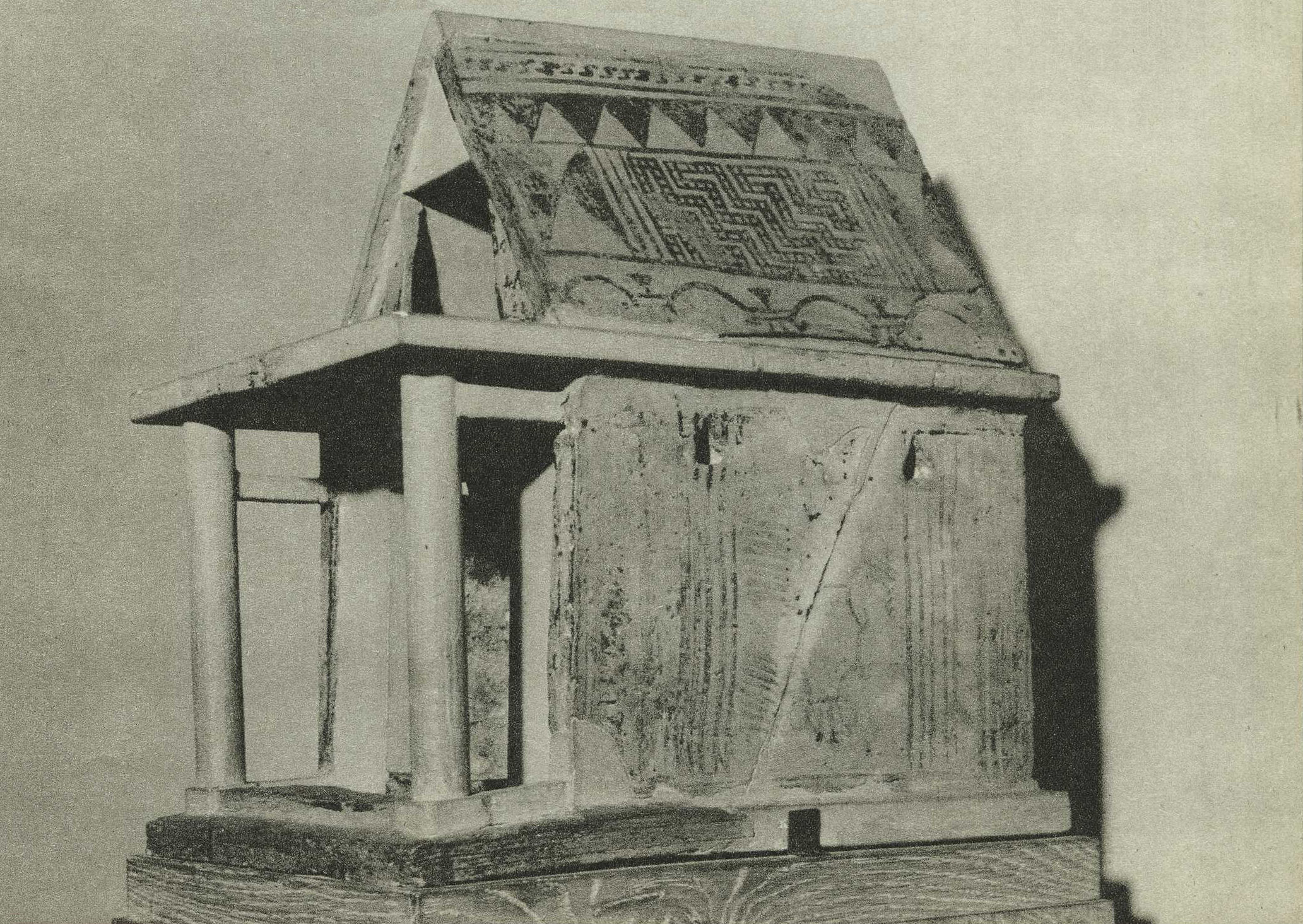

Об их архитектурных и конструктивных достоинствах можно судить по остаткам храмов («жилищ богов, по сохранившимся глиняным моделям из погребений ») и по фрагментам из гомеровской «Одиссеи». Модели изображают небольшие здания с портиком, образованным деревянными колоннами, и с крутой двускатной кровлей. Стены моделей и кровли обычно украшались орнаментом (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Глиняные модели святилищ в Дреросе и Аргосе, VIII-VII в. до н.э.

Центральным ядром как рядовой жилой усадьбы, так и царского дворца, был обширный внутренний двор. Вокруг двора теснились хозяйственные постройки. Усадьба включала также обнесенные оградой сад и огород. По ночам во дворе постоянно горели костры, отгонявшие от дома злых духов. Приведем выдержку из «Одиссеи» (XVII, 264-271):

«Друг, мы, конечно, пришли к Одиссееву славному дому.

Может легко он быть узнан меж всеми другими домами:

Длинный ряд горниц стоит, устроенный, как подобает,

Двор, обведенный зубчатой стеною, двойные ворота

крепким замком, – в них ворваться насильно никто не помыслит…» (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Модель древнегреческого усадебного дома.

«Так как греки не пользуются атриумами, то и не строят их, но для входящих через наружную дверь делают не очень широкие проходы с конюшнями по одной стороне и с комнатами для привратников по другой, а сейчас же в конце проходов – внутренние двери. Это место между двумя дверями называется по-гречески thyrōreion. Отсюда входят в перистиль. По трем сторонам этого перистиля – портики, а в части, обращенной на юг, на значительном расстоянии друг от друга, – две анты, на которые кладут балки, и в две трети расстояния между антами дают вглубь…» (Витрувий, Об архитектуре, VI, 7, 1).

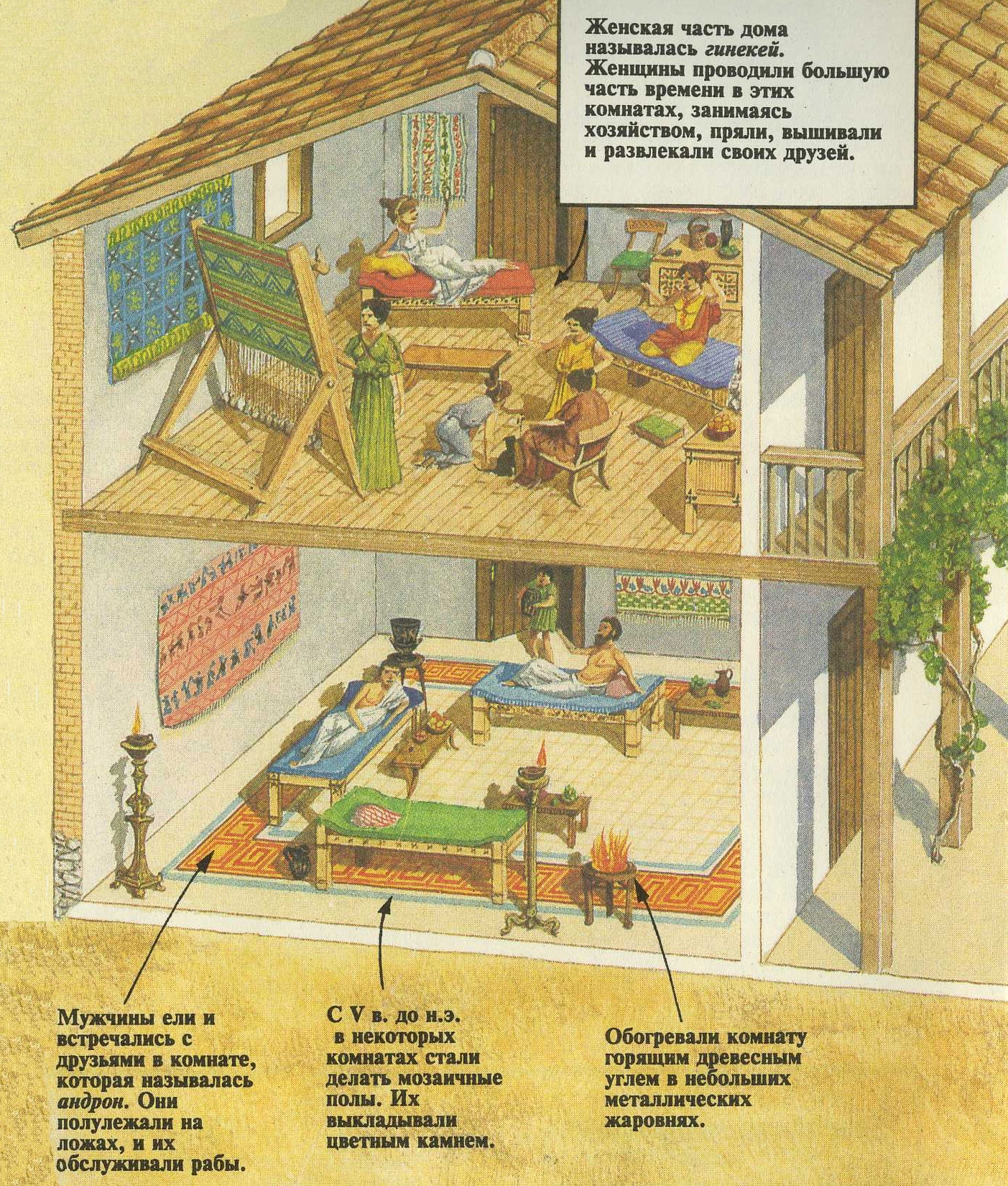

Главное помещение в доме – «большой зал» (мегарон). В него можно было пройти со двора через теневой портик и продомос (прихожая, сени). Плоский потолок мегарона поддерживали две или четыре деревянные колонны. Между ними помещали очаг, над которым оставлялось отверстие для выхода дыма. Закопченный потолок причудливо сочетался с богатым убранством помещений. Стены их были украшены фресками и увешаны трофейным оружием.

Пол в древнейшем мегароне был земляным. Об этом повествует сцена из «Одиссеи» (XXI, 120-122):

«Тут он секиры расставил, для всех ископавши

Длинный ров, и затем по шнуру он их выровнял прямо,

После землею он их отоптал…».

Двери в царских дворцах Гомер неизменно называет «блестящими» (обитыми металлическими пластинами?), хотя их петли нещадно скрипели «подобно быкам»:

«Дверь отперла; завизжали на петлях заржавевших створы

Двери блестящей; как дико мычит выгоняемый на луг

Бык круторогий, так дико тяжелые створы визжали…» (Одиссея, XXI, 42-53).

Женская половина дома (гинекей) и супружеская спальня помещались на втором этаже: «В Греции… на пиры женщины совсем не допускаются, только на пиры близких родственников, и сидят они только во внутренней части дома, называемой гинеконитидом, куда никто не имеет доступа, кроме тех, кто связан с ними узами близкого родства…» (Корнелий Непот, Жизнеописания, вст., 6-7).

«В верхней светлице своей вдохновенное пенье услышав,

Вниз по ступеням высоким поспешно сошла Пенелопа…» (Одиссея, I, 328-329).

Спальни взрослых детей находились на первом этаже, рядом с мегароном. Баня (купальня) нередко была общей для патриархальной царской семьи и для слуг.

Как у царского пастуха (Евмея), так и у самого царя (Одиссея) во дворе содержался скот, хранился навоз для удобрений, что невозможно даже представить в величественных «лабиринтах» критских Миносов. Все это говорит о более низком уровне культуры северных пришельцев по сравнению с уничтоженной минойской цивилизацией.