- •Для проведения лекции по учебной дисциплине «Организация и планирование производства»

- •Вводная часть

- •1. Адаптация персонала

- •Адаптация работника в новой должности;

- •Адаптация работника к понижению в должности;

- •2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности

- •Иерархия потребностей Маслоу

- •«Теория X» и «Теория y» Дугласа Макгрегора

Иерархия потребностей Маслоу

В своей работе «Теория Человеческой Мотивации» Абрахам Маслоу в общих чертах наметил целостную теорию мотивации. Он считал, что мотивирующие потребности человека можно расположить в иерархическом порядке и что если потребности определенного уровня удовлетворены, они перестают играть роль мотивирующих факторов. Чтобы мотивировать человека к труду, необходимо активизировать следующий, более высокий уровень потребностей.

В иерархии потребностей А. Маслоу выделил пять уровней:

- Физиологические потребности - самый первый, базовый уровень в иерархии — физические потребности, соответствующие врожденным первичным потребностям. Примерами могут служить голод, жажда, сон и секс. В соответствии с теорией, как только эти потребности удовлетворены, они перестают мотивировать человека.

- Потребность в безопасности. Маслоу выделяет как эмоциональную, так и физическую безопасность. Весь организм может стать механизмом поиска безопасности. И все-таки, как и в случае с физиологическими потребностями, если потребность в безопасности удовлетворена, она перестает быть мотивирующим фактором.

- Потребность в любви. (Возможно, более подходящими понятиями для обозначения этого уровня были бы «потребность в принадлежности» или «социальные потребности».

- Потребность в уважении. Уровень потребности в уважении включает более высокие потребности человека. Как составные этого уровня могут рассматриваться потребности во власти, достижениях и статусе. Маслоу обращает особое внимание на то, что уровень признания включает как самоуважение, так и уважение со стороны других людей.

- Потребность в самовыражении. Этот уровень представляет кульминацию всех низших, средних и высших потребностей человека. Люди, добившиеся возможности самовыражения, реализовали свой потенциал. В сущности, самовыражение является индивидуальной мотивацией человека к преобразованию восприятия самого себя в реальность.

Маслоу не имел в виду, что его иерархия потребностей будет напрямую использована в трудовой мотивации и всерьез не интересовался проблемами мотивации людей в организации. Дуглас Макгрегор включил теорию Маслоу в число источников для изучения менеджмента. Иерархия потребностей оказала огромное влияние на современный подход к мотивации в менеджменте.

Маслоу полагал, что в какие-то моменты индивидуумом движет дефицит потребности и тогда он стремиться уменьшить напряжение. В другое время его ведут за собой возрастающие потребности, и тогда он стремиться усилить напряжение, пользуясь этим как средством реализовать свой личностный потенциал. Хотя подобный обобщенный взгляд и кажется правдоподобным, все же большинство теоретиков склоняются к использованию одной из этих двух моделей при объяснении мотивации поведения человека. Приблизительно через десять лет после публикации своей первой работы Маслоу попытался разъяснить свою позицию, заявив, что, удовлетворяя потребность в самореализации у людей, мотивированных служебным ростом, на самом деле можно скорее повысить, чем уменьшить эту потребность. Он также отошел от некоторых своих первоначальных идей, например о том, что потребности более высокого уровня проявляются лишь тогда, когда удовлетворяются потребности более низкого уровня, которые долгое время подавлялись и не удовлетворялись. Маслоу подчеркивал, что поведение человека определяют и мотивируют многие факторы.

Результаты большинства исследований показывают, что идеи Маслоу не являются окончательным ответом на все вопросы, касающиеся трудовой мотивации.

По А. Маслоу, средний человек удовлетворяет свои потребности приблизительно в следующем соотношении: физиологические - на 85%; безопасность и защита - на 70%; любовь и принадлежность - на 50%; самоуважение - на 40%; самоактуализация - на 10%. Процесс самоактуализации связан с риском, готовностью ошибаться, отказом от старых привычек.

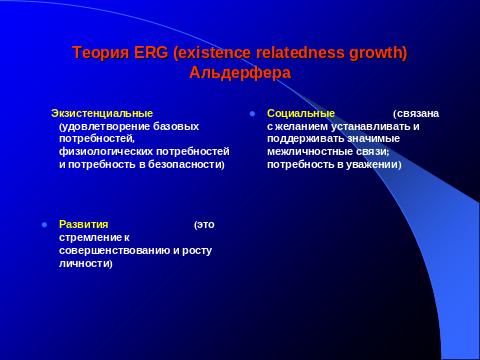

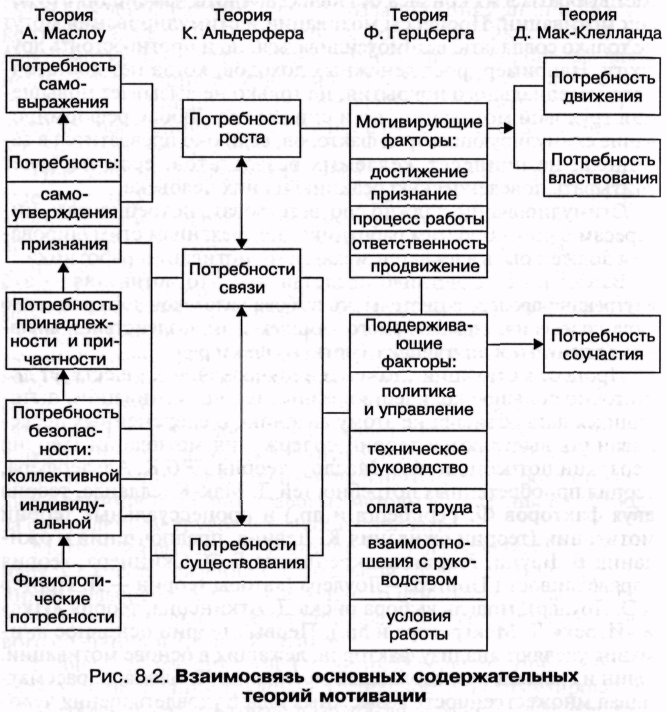

Альдерфер, в отличие от Маслоу, считает, что движение потребностей идет снизу вверх и сверху вниз; движение вверх по уровням он назвал процессом удовлетворения потребностей, а движение вниз — фрустрацией — процессом поражения в стремлении удовлетворить потребность.

Ф. Герцберг выделяет две группы потребностей в зависимости от того, с каким процессом они коррелируют. Он считает, что удовлетворенность и неудовлетворенность являются не двумя полюсами одного процесса, а двумя различными процессами. Факторы, которые вызывают неудовлетворенность, при их устранении необязательно приводят к удовлетворенности, и наоборот, из того, что какой-либо фактор способствует росту удовлетворенности, никак не следует, что при ослаблении его влияния будет расти неудовлетворенность. На процесс «удовлетворенность — отсутствие удовлетворенности» влияют внутренние, мотивирующие факторы, а на процесс «отсутствие неудовлетворенности — неудовлетворенность» — внешние факторы здоровья. Одним из самых парадоксальных выводов, который был сделан Герцбергом из анализа факторов здоровья, явился вывод о том, что заработная плата не является мотивирующим фактором.

Моделью мотивации, делавшей основной упор на потребности высших уровней, была теория Дэвида Мак-Клелланда. Он считал, что людям присущи три основные потребности: власти, успеха и причастности. У Мак-Клелланда потребности не расположены иерархически и не исключают друг друга. Он рассматривает потребности как приобретенные под влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения, а влияние этих потребностей на поведение человека во многом зависит от их взаимовлияния.

Потребность присоединения (причастности) — потребность в установлении и поддержании межличностных отношений. Мотивация на основании потребности причастности схожа с мотивацией по Маслоу. Люди с развитой потребностью присоединения будут привлечены такой работой, которая будет давать им возможности социального общения. Их руководитель должен сохранять атмосферу, не ограничивающую межличностные отношения и контакты.

Потребность власти — потребность в навыках влияния и установления контроля за поступками других людей, в воздействии на ход событий.

Потребность достижения (успеха) — потребность принимать на себя личную ответственность и добиваться успешного выполнения заданий.

Потребность власти выражается, как желание воздействовать на других людей. Если провести параллель с теорией Маслоу, то потребность власти попадает куда-то между потребностями в уважении и самовыражении.

Люди с потребностью власти чаще всего проявляют себя как откровенные и энергичные люди, не боящиеся конфронтации и стремящиеся отстаивать первоначальные позиции. Зачастую они хорошие ораторы и требуют к себе повышенного внимания со стороны других. Управление очень часто привлекает людей с потребностью власти, поскольку оно дает много возможностей проявить и реализовать ее.

Потребность успеха также находиться где-то посередине между потребностью в уважении и потребностью в самовыражении.

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения проблемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. Таким образом, для результативного мотивирования людей с потребностью успеха, необходимо ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или возможностью неудачи, делегировать им достаточные полномочия для того, чтобы предоставить возможность проявить инициативу, в решении поставленных задач, регулярно и конкретно поощрять их в соответствии с достигнутыми результатами.

Мотивация на основании потребности причастности по Мак-Клелланду схожа с мотивацией по Маслоу. Такие люди заинтересованы в компании знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. Люди с развитой потребностью причастности будут привлечены такой работой, которая будет давать им обширные возможности социального общения.

Их руководители должны сохранять атмосферу, не ограничивающую межличностные отношения и контакты.

Руководитель может также обеспечить удовлетворение их потребности, уделяя им больше времени и периодически собирая таких людей отдельной группой

Потребность — чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо (нужда), принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. (Ф.Котлер).

Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их существовании можно судить лишь по поведению людей. Психологи, наблюдая за людьми, определили, что потребности служат мотивом к действию. Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленности.

Побуждение является поведенческим проявлением потребности и сконцентрированы на достижении цели. Цели в этом смысле — это нечто, что осознается как средство удовлетворения потребности. Когда человек достигает такой цели, его потребность оказывается удовлетворенной, частично удовлетворенной или неудовлетворенной. Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В общем случае, люди стремятся повторить то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением потребности и избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением потребности (закон результата). При таком утверждении, успех расценивается не как похвала или признание со стороны коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участвовать в принятии сложных решений, нести за них персональную ответственность. Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к признанию - его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности.

Согласно теории Мак-Клелланда, люди стремящиеся к власти, должны удовлетворить эту свою потребность и могут это сделать при занятии определенных должностей в организации. Управлять такими потребностями можно, подготавливая работников к переходу по иерархии на новые должности с помощью их аттестации,направления на курсы повышения квалификации и т.д. Такие люди имеют широкий круг общения и стремятся его расширить. Их руководители должны способствовать этому.

Не осталась вне критики и мотивационная модель Д. Мак-Клелланда, который начал с исследования не с того, как человек действует, а с того, как он мыслит. При этом Мак-Клелланд использует так называемую проектную методику, основанную на том, что испытуемый словами описывает показываемый ему рисунок. Основная предпосылка заключается в том, что, чем более двусмысленным, неясным является рисунок, тем с большей степенью вероятности в рассказе испытуемого проявятся (спроецируются) его мотивы. Мак-Клелланд утверждал, что мысли, выраженные в таких рассказах, можно сгруппировать так, что они выразят три категории человеческих мотивов. Это потребности в аффилиации (стремление к принадлежности), во власти, в успехе или достижении целей.

Мак-Клелланд утверждает, что руководителю, для того чтобы быть лидером, следует иметь высокую потребность в достижении целей. Она характерна для тех руководителей, которые предпочитают работать в одиночку. Высокая потребность в дружеских отношениях, близости и взаимопонимании может в некоторых случаях приводить к неэффективности работника, вызываемой боязнью ухудшить отношения. Отдельные авторы считают, что руководитель должен подбирать работу для подчиненных, учитывая мотивацию последних. Существует мнение, однако, что этого еще недостаточно для высокой эффективности, что система вознаграждения (или компенсации) должна быть разработана с участием вознаграждаемых и рассматриваться в непосредственной связи с эффективностью труда. Хотя модель Мак-Клелланда может быть использована для улучшения организационного климата, составной частью которого является мотивация персонала, в его теории можно оспаривать многое, в том числе методологию исследования и слишком упрощенную классификацию мотивов.

Жизнь показала неправомерность ряда утверждений авторов содержательных теорий мотивации. Потребности по-разному проявляются в зависимости от многих ситуационных факторов (содержание работы, положение в организации, пол, возраст и т.д.): не обязательно жесткое следование одной потребности за другой, удовлетворение верхних потребностей не обязательно приводит к ослаблению их взаимодействия на мотивацию и т.д. Заслуга этих авторов в том, что они определили потребности как фактор мотивации личности, сделали попытку классифицировать потребности, показали их взаимосвязь. Классификация потребностей на первичные и вторичные поддерживается и большинством современных исследователей, хотя единой, всеми принятой классификации до сих пор нет.

Процессуальные теории мотивации исходят из того, что люди оценивают различные виды поведения через полученные результаты. Истоком теории ожидания являются исследования К. Левина и его школы (теория поля). Основными разработчиками концепции ожидания можно назвать В. Врума и Д. Аткинсона.

В модель В. Врума включены три переменные: ожидание того, что усилия дадут желаемые результаты, ожидание того, что результаты повлекут за собой вознаграждение, и ожидаемая ценность вознаграждения (валентность).

Вознаграждение - все, что человек считает ценным для себя. Ценность является понятием субъективным. Что весьма ценно для одного, может быть менее ценно для другого.

Внутреннее вознаграждение - то, что дает сама работа. Чувство достижения результата, содержательность и значимость работы, самоуважение, дружба и общение, возникающие в процессе работы. Чтобы увеличить внутреннее вознаграждение на одном из экспериментальных заводов Вольво были частично упразднены конвейерные линии и они заменены сборочными бригадами.

Внешнее вознаграждение - все, что человеку дает организация. Зарплата, продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа, похвалы и признание, дополнительные выплаты.

Ожидания - оценка конкретной личностью вероятности определенного события.

Модель мотивации по Вруму:

При анализе мотивации к труду теория ожиданий акцентирует внимание на анализе трех взаимосвязей:

Ожидание в отношении затрат труда и результатов (З-Р). Это соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами. Если работники не чувствуют прямой связи между их усилиями при выполнении той или иной работы и результатами этой работы, то их мотивация ослабевает. Это может быть в результате их плохой подготовки или если ему не дали достаточно прав для выполнения работы.

Ожидание в отношении результатов и вознаграждения (Р -В). Это ожидание определенного вознаграждения или поощрения при достижении определенных результатов.

Валентность - предполагаемая степень относительного удовлетворения, возникающая вследствие получения определенного вознаграждения (оценка ценности вознаграждения или поощрения).

![]()

Д. Аткинсон (модель выбора риска) ввел еще одну переменную — достижение успеха (неуспеха). Результирующей в его формуле является тенденция успеха (неуспеха).

В целом исследователей теории ожидания интересовало только произведение переменных в конкретной ситуации, и им все равно какая валентность больше: заработной платы или продвижения по службе.

Синтетическую модель мотивации, включающую элементы ранее рассмотренных теорий мотивации, разработали Лайман Портер и Эдвард Лоулер (рис.). Согласно их теории мотивация есть функция потребностей, ожидания и справедливости вознаграждения. Результативность труда зависит от оценки ценности вознаграждения, приложенных усилий, оценки вероятности связи «усилие — вознаграждение»; от характерных особенностей и потенциальных возможностей работника и самооценки им своей роли. Они различают внешнее и внутреннее вознаграждения, а также вознаграждение, воспринимаемое как справедливое.

Модель Портера—Лоулера показывает, что мотивация не является простым элементом в цепи причинно-следственных связей; она объединяет в рамках единой взаимоувязанной системы такие понятия, как усилия, способности, результаты, вознаграждение, воспринимаемое как справедливость, удовлетворенность как результат внешнего и внутреннего вознаграждения с учетом их справедливости. Люди в соответствии с теорией справедливости всегда подвергают субъективной оценке свое вознаграждение и сравнивают его с тем, что получили другие работники за аналогичную работу. Один из самых важных выводов этой теории состоит в том, что результативный труд всегда ведет к удовлетворению работника.