- •Часть II

- •Введение

- •Раздел I особенности биологического уровня организации материи Системность живого

- •1.1 Иерархическая организация живого Биологические уровни организации материи

- •1.2 Отличительные признаки живого от неживого

- •Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы

- •Биологическое разнообразие жизни на земле

- •Вирусы.

- •Прокариоты

- •Бактерии

- •Строение бактерии

- •Размножение

- •Положительная роль бактерий

- •Сине-зеленые водоросли (цианеи)

- •Эукариоты. Строение растительной и животной клетки. Отличие прокариотической клетки от эукариотической.

- •Основные положения клеточной теории

- •Строение ядра. Строение хромосом. Кариотип. Геном.

- •Строение хромосомы.

- •Содержание в клетке химических соединений (в % на сырую массу) ю.И. Полянский

- •Неорганические вещества

- •Требования предъявляемые к органогенам:

- •Вода, ее роль для живой природы

- •Роль воды в живой системе – клетке:

- •Органические соединения Особенности органических биополимеров как высокомолекулярных соединений:

- •Нуклеиновые кислоты: днк и рнк

- •Синтез дhk

- •Функция днк в клетке:

- •1. Строение. Функции в клетке.

- •2. Структуры белка

- •3. Денатурация белка.

- •Генетический код

- •Свойства генетического кода

- •Биосинтез белка в клетке

- •Раздел II. Воспроизведение и развитие живых систем

- •1. Профаза.

- •4. Телофаза.

- •Половое размножение

- •Гаметогенез – процесс образования половых клеток Мейоз

- •Оплодотворение

- •Индивидуальное развитие организмов

- •Раздел III.Происхождение жизни Исторические концепции происхождения жизни на Земле

- •Основные этапы происхождения жизни на Земле

- •Основные стадии биопоэза

- •Абиогенное возникновение биологических мономеров (химическая эволюция).

- •Доказательство абиогенного синтеза

- •Свойства рнк

- •Концепции голо и генобиоза

- •Эволюция живых систем

- •Эволюционная теория ч. Дарвина

- •Генетика и эволюция

- •Моногибридное скрещивание.

- •Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости н.И. Вавилова

- •Синтетическая теория эволюции. Ее основные положения.

- •Популяционные волны

- •Изоляция

- •Естественный отбор

- •Микроэволюция

- •Макроэволюция

- •Методы исследования эволюции

- •Развитие жизни на Земле

- •Геохронологическая таблица и история развития живых организмов

- •Основные таксономические группы растений и животных и последовательность их эволюции:

- •Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма.

- •Концепция самоорганизации в науке. Формирование идеи самоорганизации.

- •Отличие равновесных систем от неравновесных

- •Самоорганизация – источник и основа эволюции

- •Как же происходит эволюция?

- •Эволюции в социальных и гуманитарных системах

- •Универсальный эволюционизм, как научная программа современности

- •Раздел IV. Биосфера и человек. Экосистемы (многообразие живых организмов - основа организации и устойчивости биосферы). Понятия об экосистеме и биогеоценозе

- •Элементы экосистем (биотоп, биоценоз)

- •Виды природных экосистем

- •Биотическая структура экосистем

- •Энергетические потоки в экосистемах.

- •Солнце как источник энергии

- •Пищевые (трофические) цепи, пирамиды

- •Экологические пирамиды (схемы пищевых сетей)

- •Экологические факторы

- •Формы биотических отношений

- •Среда обитания и экологическая ниша

- •Толерантность, пределы толерантности

- •Закон минимума

- •Понятие о биосфере

- •Биогенная миграция атомов химических элементов

- •Структура и основные циклы биохимических круговоротов

- •Раздел V. Человек в биосфере.

- •1. История развития представлений о происхождении человека

- •Приматы

- •Палеонтологические доказательства происхождения человека. Основные этапы эволюции рода Homo и его предшественников (стадиальная концепция).

- •Этапы эволюции человека

- •Факторы антропогенеза

- •Экологические последствия неолитической революции

- •Влияние человека на функции живого вещества в биосфере.

- •Изменение временного фактора развития биосферных процессов.

- •Раздел VI. Глобальный экологический кризис (экологические функции литосферы, экология и здоровье)

- •Экологические кризисы в развитии биосферы и цивилизаций

- •Загрязнение окружающей среды

- •Индикаторы глобального экологического кризиса

- •Усиление парникового эффекта

- •Изменение концентрации основных парниковых газов в атмосфере Земли,

- •Проблема истощения озонового слоя.

- •Кислотные дожди.

- •Закисление озер в мире

- •Деградация водных ресурсов

- •Главные загрязнители воды

- •Приоритетные загрязнители водных экосистем по отраслям промышленности

- •Деградация земельных ресурсов

- •Уменьшение биоразнообразия

- •Понятие ноосферы как этапа развития биосферы при разумном регулировании отношений человека и природы

- •Раздел VII. Экология и здоровье человека Особенности роста и развития современного человека

- •Группировка факторов риска по их удельному весу для здоровья

- •Здоровье и факторы риска

- •Элементы экологии внутренней среды человека

- •Загрязненная внешняя среда, окружающие предметы

- •Трансформирующие агенты биосферы

- •Деградация генофонда человечества

- •Вредные привычки и среда обитания

- •Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития общества

- •Раздел VIII. Взаимосвязь космоса и живой природы, космические циклы

- •Солнечные циклы и здоровье человека

- •Биоритмология: узловые годы жизни человека

- •Среднепериодные биоритмы

- •Короткопериодные биоритмы

- •Физиологические особенности психики человека, основные эмоции

- •Эмоциональные реакции. Стресс и здоровье человека.

- •Причины обострения экологических проблем

- •Раздел IX. Принципы охраны природы и рационального природопользования

- •Биоэтика и её сущность

Биогенная миграция атомов химических элементов

Рост и размножение организмов, происходящие в биосфере, обеспечивают биогенную миграцию атомов, которая обусловила в процессе эволюции создание современной природной системы. За сотни миллионов лет растения поглотили огромное количество диоксида углерода и одновременно обогатили атмосферу кислородом. Живые организмы глубоко воздействуют на природные свойства биосферы и всей планеты. Скелеты беспозвоночных образовали такие осадочные породы, как известняк и мел; каменный уголь и нефть образовались из растительных остатков. Биогенное происхождение имеет и почва, которая представляет собой продукт жизнедеятельности микроорганизмов, растений и животных в их взаимодействии с неорганическими компонентами природы. Возникновение в процессе эволюции более сложно устроенных, но менее зависимых от изменений среды организмов, а также развитие относительно устойчивых экосистем привело к увеличению скорости движения энергии и веществ в сформировавшихся биогеоценозах.

Живое вещество характеризуется исключительно высокой функциональной активностью. Она связана с его способностью к неограниченному развитию и количественному росту, названному В.И. Вернадским «напором жизни». Суммарная масса живого вещества, которое было на Земле, хотя бы в течение 1 млрд. лет, уже превышает массу земной коры. Биомасса Земли составляет 1,84 х 1012т, т.е. около 0,00001% земной коры (2 х 1019т), ежегодная продукция живого вещества близка к 1,7 х 1011т. полагая, что последний миллиард лет эта продукция была близка к современной, можно рассчитать ее суммарное количество: 1,7 х 1011 х 109=1,7 х 1020т, т.е. почти на порядок больше массы земной коры. Если собрать всю биомассу, произведенную на Земле за последние 600 млн. лет, то она покрыла бы Землю слоем в сотни километров.

По мнению В.И. Вернадского, вышеуказанная «пленка жизни» длительное время является главной геологической силой, придающей современный облик трем оболочкам Земли: литосфере, атмосфере и гидросфере. Развитие и характер этих оболочек определяется уже не астрономическими, а биогенными причинами. Исключение составляют лишь проявления вулканической деятельности, которые порождены глубинными геофизическими слоями Земли.

Структура и основные циклы биохимических круговоротов

Так как Земля есть конечное физическое тело, то любые химические элементы (в чистом виде или в виде соединений) также физически конечны. За миллионы лет их ассимиляции фотосинтетиками, т.е. превращения в более сложные вещества, они должны, казалось бы, быть давно исчерпанными, полностью связанными в мертвой органике, превратиться в косную материю. Однако этого не происходит.

Чтобы биосфера продолжала существовать и на Земле не прекращалось развитие жизни, должны происходить непрерывные химические превращения ее живого вещества. Иными словами, вещества после использования одними организмами должны переходить в усвояемую для других организмов форму. Такая циклическая миграция веществ и химических элементов может осуществляться только при определенных затратах энергии, источником которой является Солнце. Академик В.Р. Вильямс указывал, что единственный способ придать чему-то конечному свойства бесконечного — это заставить конечное вращаться по замкнутой кривой, т.е. вовлечь его в круговорот.

Из-за геологических изменений лика Земли часть вещества биосферы может исключаться из этого круговорота. Например, такие биогенные осадки, как каменный уголь, нефть на многие тысячелетия консервируются в толще земной коры, но в принципе не исключено их повторное включение в биосферный круговорот.

Круговорот веществ — это многократное участие веществ в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере, литосфере, в том числе и тех их слоях, которые входят в биосферу планеты. При этом выделяют два основных круговорота: большой (геологический) и малый (биологический и биогеохимический).

Большой круговорот длится сотни миллионов лет. Горные породы подвергаются разрушению, выветриванию, а продукты выветривания, в том числе растворимые в воде питательные вещества, сносятся потоками воды в Мировой океан. Здесь они образуют морские напластования и лишь частично возвращаются на сушу с осадками, с извлеченными человеком из воды организмами. Крупные, но медленно протекающие геотектонические изменения (опускание материков и поднятие морского дна, перемещение морей и океанов) приводят к тому, что эти напластования возвращаются на сушу и процесс повторяется. Границы геологического круговорота значительно шире границ биосферы, его амплитуда захватывает слои земной коры далеко за пределами биосферы. И, самое главное, в процессах указанного круговорота живые организмы играют второстепенную роль.

Напротив, биологический круговорот вещества проходит в границах обитаемой биосферы и воплощает в себе уникальные свойства живого вещества планеты. Будучи частью большого, малый круговорот осуществляется на уровне биогеоценоза, он заключается в том, что питательные вещества почвы, вода, углерод аккумулируются в веществе растений, расходуются на построение тела и жизненные процессы как их самих, так и организмов-консументов. Продукты разложения органического вещества почвенной микрофлорой и мезофауной (бактерии, грибы, моллюски, черви, насекомые, простейшие и др.) вновь разлагаются до минеральных компонентов, доступных растениям и вновь вовлекаются ими в поток вещества.

Круговорот химических веществ из неорганической среды через растительные и животные организмы обратно в неорганическую среду с использованием энергии Солнца и химических реакций называется биогеохимическим циклом. Его часто называют большим биосферным кругом, имея в виду безостановочный планетарный процесс перераспределения вещества, энергии и информации, многократно входящих в непрерывно обновляющиеся экологические системы биосферы.

Биогеохимические круговороты в биосфере подразделяют на: 1) круговороты газового типа с резервным фондом веществ в атмосфере или гидросфере (азота, кислорода, диоксида углерода, водяных паров) и 2) круговороты осадочного типа с менее обширными резервуарами в земной коре (фосфора, кальция, железа).

Круговорот воды. Постоянный перенос воды происходит с одного места в другое в масштабе всей планеты, главным образом между океаном и сушей. Он осуществляется в основном непосредственно за счет энергии Солнца, однако живые организмы оказывают на него важное регулирующее воздействие. В процессе переноса воды часто происходит изменение агрегатного состояния последней (превращение жидкой воды в твердую, парообразную, и наоборот), что позволяет поддерживать равновесие между суммарным испарением и выпадением осадков на планете. Испаряясь, вода с содержащимися в ней некоторыми веществами воздушными течениями переносится на десятки, сотни и тысячи километров. Выпадая в виде осадков, она способствует разрушению горных пород, делает их минералы доступными для растений и микроорганизмов, размывает верхний почвенный слой, после чего уходит вместе с растворенными частицами в океаны и моря. Подсчитано, что с поверхности Земли только за 1 минуту испаряется около одного миллиарда тонн воды и столько же выпадает обратно в виде осадков. Общий объем воды, поступающей из атмосферы на поверхность Земли, составляет за год около 500 тыс. км3 и таково же количество испаряющейся воды (рис. 57). При этом на континентах выпадает за год 109 тыс. км3, а испаряется 72 тыс. км3. Разница в 37 тыс. км3 и есть значение полного поверхностного речного стока. С поверхности Мирового океана испаряется воды больше (448 тыс. км3), чем выпадает осадков (441 тыс. км3). Разница восполняется стоком речных вод. «Лишняя» испарившаяся вода переносится с атмосферными потоками, выпадает в виде осадков над сушей и поступает обратно в океаны с поверхностным стоком и через грунтовые воды.

Рис. 57. Общая схема круговорота воды (по Ф. Рамаду, 1981)

Примечание: цифры - толщина слоя в метрах

Вода, доступная для наземных организмов, составляет всего около сотой доли процента от ее общего количества, в то время как вода океанов могла бы покрыть всю планету слоем в 2700 м, вода рек и озер — в 0,4 м, вода атмосферного пара — в 3 см. Всей воды, содержащейся в телах живых организмов, хватило бы лишь на то, чтобы покрыть Землю слоем в 1 мм. Тем не менее количество воды, входящее в годовую продукцию фотосинтезирующих организмов, составляет, по данным академика А. П. Виноградова, более 830 млрд т. При этом лишь малая часть воды, проходящей через тела растений, разлагается в результате фотолиза на кислород, выделяемый в атмосферу, и водород, включаемый в состав органических веществ. Существенно больше растения расходуют на транспирацию, поглощая воду из почвы и испаряя в атмосферу надземными частями, прежде всего листьями. Циркуляция воды между Мировым океаном и сушей — важнейшее звено в поддержании жизни земных организмов и основное условие взаимодействия растений и животных с неживой материей. Одновременно вода в геологическом круговороте — величайшая трансформирующая сила, которая способствует постепенному разрушению литосферы, переносу ее составных частей в глубины морей и океанов.

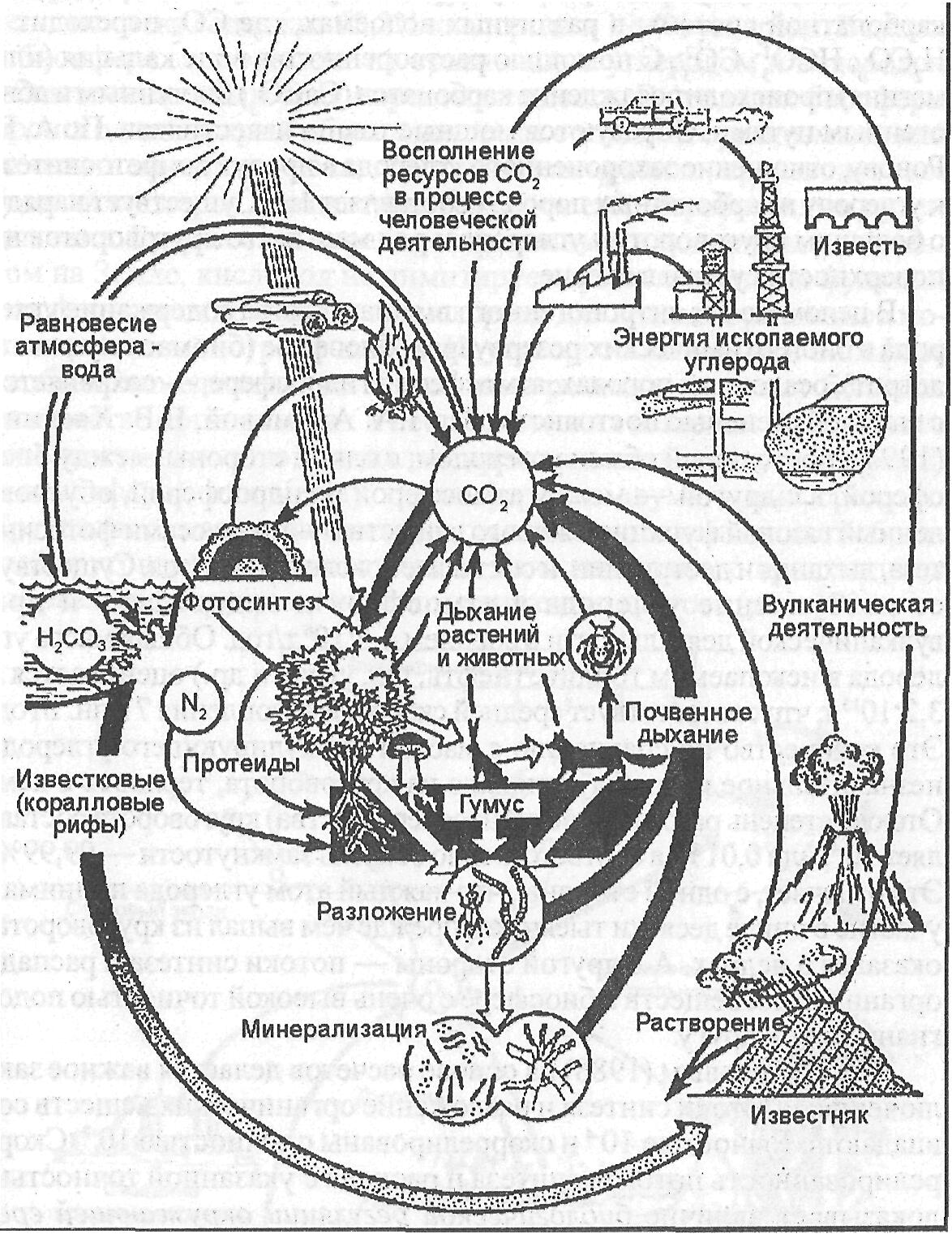

Круговорот углерода гораздо в большей степени, чем круговорот воды, зависит от деятельности живых организмов. Диоксид углерода атмосферы ассимилируется наземными растениями в ходе фотосинтеза и включается в состав органических веществ (рис. 58). В процессе дыхания растений, животных и микроорганизмов углерод, содержащийся в организме, вновь переходит в атмосферу в виде СО2. Эти два процесса полностью уравновешены: лишь около 1 % углерода, усвоенного растениями, откладывается в виде торфа и удаляется из круговорота.

Рис. 58. Круговорот углерода (по И.П. Герасимову, 1980)

Удивительный факт: всего за 7 - 8 лет живые организмы пропускают через свои тела весь углерод, содержащийся в атмосфере. Под считано, что все зеленые растения Земли ежегодно извлекают из атмосферы до 300 млрд т диоксида углерода (86 млрд т углерода). При этом годичный круговорот массы углерода на суше определяется как массой составляющих его звеньев биосферы, так и количеством углерода, захватываемого каждым звеном. Согласно А.М. Алпатьеву (1983 г.): суммарный захват в результате фотосинтеза — 60 ·109 т/год; возврат от дыхания в процессе разложения органического вещества — 48 ·109 т/год; поступление в гумосферу и консервация в многолетних фитоценозах — 10 ·109т/год; поступление от сжигания топлива — около 5 ·109 т.

Намного большее количество углерода, чем в атмосфере, содержится в растворенном виде в морях и океанах (в виде СО2 угольной кислоты Н2СО3 и ее ионов). Этот углерод также доступен для усвоения живыми организмами и расходуется как в процессе фотосинтеза, так и на образование скелетов организмов, включающих карбонат кальция. Благодаря различным биологическим и химическим процессам между океанами и атмосферой идет интенсивный обмен углеродом, причем заметное количество его (3 млрд т) ежегодно выводится из круговорота и осаждается в виде малорастворимых карбонатов (солей угольной кислоты) в океанах.

Суммарное количество диоксида углерода в атмосфере планеты составляет не менее 2,3 ·102 т, в то время как содержание его в Мировом океане оценивается в 1,3 · 102 т. В литосфере в связанном состоянии находится 2 ·1017 т диоксида углерода. Значительное количество диоксида углерода содержится и в живом веществе биосферы (около 1,5 ·1012 т, т.е. почти столько, сколько во всей атмосфере). Диоксид углерода атмосферы и гидросферы обменивается и обновляется живыми организмами за 395 лет.

Круговорот азота. Хотя атмосфера содержит огромный запас азота (3,8 ·1015 т), Мировой океан — 2 ·1013 т, однако атмосферный азот в форме N2 не может быть напрямую использован большинством живых организмов.

При осуществлении круговорота соединений азота главную роль играют микроорганизмы: азотфиксаторы, нитрификаторы, денитрификаторы, которые способствуют биологической фиксации азота воздуха, т.е. переводят его в усвояемую для живых организмов форму. Азотфиксирующие организмы суши ежегодно улавливают около 4,4 ·1010 т азота, а в водной среде ежегодная биологическая фиксация его составляет 1,0 ·1015 т. В то же время содержание азота в наземных организмах составляет 1,22 ·1010 т, а в донных организмах — всего 0,025 ·1010 т (в 50 раз меньше). В целом в биосфере ежегодная фиксация азота из воздуха составляет в среднем 140 - 700 мг/м2. В основном это биологическая фиксация и лишь небольшое количество азота (в умеренных областях не более 35 мг/м2) фиксируется в результате электрических разрядов и фотохимических процессов.

Возвращение азота в атмосферу происходит вследствие денитрификации, которая осуществляется как при участии бактерий, так и в ходе химических реакций без участия организмов. Другие этапы круговорота также во многом зависят от деятельности бактерий, которые переводят азот из одних форм в другие. Важнейший из этапов — разложение тел отмерших организмов, в результате чего восполняется фонд неорганических соединений азота, доступных для использования растениями.

Круговорот азота в большинстве сообществ замкнутый, лишь небольшие количества этого элемента выносятся из наземных сообществ со стоком. Однако в масштабах всей биосферы реки выносят в океан около 30 млн т азота в год.

Круговорот кислорода является планетарным процессом, связывающим атмосферу и гидросферу с земной корой. Основными узловыми звеньями его являются: образование свободного кислорода при фотосинтезе, последующие затраты на дыхание, протекание реакций окисления органических остатков и неорганических веществ (например, сжигание топлива) и других химических преобразований. Они способствуют образованию таких окисленных соединений, как диоксид углерода, вода, после чего указанные вещества вовлекаются в новый цикл фотосинтетических превращений. Подсчитано, что весь кислород атмосферы проходит через живое вещество Земли за 2 тысячи лет.

Круговорот кислорода есть ярко выраженная активная геохимическая деятельность живого вещества, его ведущая роль в этом циклическом процессе. Ежегодное продуцирование кислорода зеленой растительностью планеты составляет около 300 ·109 т. При этом почти 3/4 этого количества выделяется растительностью суши и лишь немногим более четверти — фотосинтезирующими организмами Мирового океана. Кислорода в газовой оболочке Земли около 1,2 ·105 т; подсчитано, что такое количество фотосинтезирующие организмы могли бы выработать за 4 тыс. лет. В океане содержание свободного кислорода намного меньше: от 2,7 до 10,9 ·1012 т (согласно А. Д. Добровольскому, 1980 г.).

Помимо вышеупомянутых основных элементов, которые принимают участие в биологическом круговороте веществ, важную роль играют также калий, фосфор, сера, натрий и некоторые другие элементы, входящие в состав питания растений. В той или иной степени все элементы таблицы Д. И. Менделеева вовлечены в биологический круговорот.

Следует в то же время уточнить, что термин «круговорот веществ» употребляется в переносном смысле. Истинный круговорот совершают элементы: углерод, кислород, водород, азот и др. На каждом этапе круговорота они входят в состав различных соединений — простых (вода) или сложнейших (живой белок), а иногда выступают и в свободном состоянии. Поэтому более точно было бы говорить о круговороте элементов, а не о круговороте веществ.

Правомочен и другой вопрос: почему энергия течет в одном направлении, а вещество «вращается» на месте, ведь известно, что материя неотделима от энергии? Это кажущееся противоречие объясняется тем, что в определении «неотделимость» материя понимается в самом широком, философском смысле слова. Солнечная энергия приходит на Землю как бы в безвещественном виде, хотя в общем смысле она материальна (Солнце, излучая энергию, теряет многие миллиарды тонн своей массы). Попав на планету и приведя в движение, образно говоря, «жернова биосферы», энергия как бы стекает в форме теплового излучения. При этом тепло – непревратимая далее энергия – переходит с вовлеченного в круговорот вещества в окружающую среду и навсегда покидает живую оболочку планеты.

Биогеохимические функции живого вещества в биосфере развиваются в соответствии со следующими принципами:

1. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному проявлению. Жизнь стремится заполнить в максимальном объёме пригодное для него пространство. Мы можем наблюдать это, например, на свежей насыпи, когда её осваивают растения. Когда сукцессия доходит до предельного насыщения ценоза, процесс замедляется, но продолжает идти в эволюционном плане.

2. Эволюция видов идёт в направлении, увеличивающем биогенную миграцию атомов в ней. Этот принцип важен для понимания истории жизни, а при переводе на язык практики он означает увеличение продуктивности растений и животных.

3. В течении всего геологического времени заселение планеты должно быть максимально возможным для всего живого вещества, которое существовало в тот или иной момент. Этот принцип важен для понимания современных проблем биосферы. Живое вещество, достигшее качественно новой высшей формы развития – формы человеческого общества, получило возможность существования на всём пространстве земной поверхности. При этом отношение человеческого общества с биосферой также должны перейти в новую форму, биосфера стала превращаться в ноосферу.