- •Часть II

- •Введение

- •Раздел I особенности биологического уровня организации материи Системность живого

- •1.1 Иерархическая организация живого Биологические уровни организации материи

- •1.2 Отличительные признаки живого от неживого

- •Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы

- •Биологическое разнообразие жизни на земле

- •Вирусы.

- •Прокариоты

- •Бактерии

- •Строение бактерии

- •Размножение

- •Положительная роль бактерий

- •Сине-зеленые водоросли (цианеи)

- •Эукариоты. Строение растительной и животной клетки. Отличие прокариотической клетки от эукариотической.

- •Основные положения клеточной теории

- •Строение ядра. Строение хромосом. Кариотип. Геном.

- •Строение хромосомы.

- •Содержание в клетке химических соединений (в % на сырую массу) ю.И. Полянский

- •Неорганические вещества

- •Требования предъявляемые к органогенам:

- •Вода, ее роль для живой природы

- •Роль воды в живой системе – клетке:

- •Органические соединения Особенности органических биополимеров как высокомолекулярных соединений:

- •Нуклеиновые кислоты: днк и рнк

- •Синтез дhk

- •Функция днк в клетке:

- •1. Строение. Функции в клетке.

- •2. Структуры белка

- •3. Денатурация белка.

- •Генетический код

- •Свойства генетического кода

- •Биосинтез белка в клетке

- •Раздел II. Воспроизведение и развитие живых систем

- •1. Профаза.

- •4. Телофаза.

- •Половое размножение

- •Гаметогенез – процесс образования половых клеток Мейоз

- •Оплодотворение

- •Индивидуальное развитие организмов

- •Раздел III.Происхождение жизни Исторические концепции происхождения жизни на Земле

- •Основные этапы происхождения жизни на Земле

- •Основные стадии биопоэза

- •Абиогенное возникновение биологических мономеров (химическая эволюция).

- •Доказательство абиогенного синтеза

- •Свойства рнк

- •Концепции голо и генобиоза

- •Эволюция живых систем

- •Эволюционная теория ч. Дарвина

- •Генетика и эволюция

- •Моногибридное скрещивание.

- •Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости н.И. Вавилова

- •Синтетическая теория эволюции. Ее основные положения.

- •Популяционные волны

- •Изоляция

- •Естественный отбор

- •Микроэволюция

- •Макроэволюция

- •Методы исследования эволюции

- •Развитие жизни на Земле

- •Геохронологическая таблица и история развития живых организмов

- •Основные таксономические группы растений и животных и последовательность их эволюции:

- •Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма.

- •Концепция самоорганизации в науке. Формирование идеи самоорганизации.

- •Отличие равновесных систем от неравновесных

- •Самоорганизация – источник и основа эволюции

- •Как же происходит эволюция?

- •Эволюции в социальных и гуманитарных системах

- •Универсальный эволюционизм, как научная программа современности

- •Раздел IV. Биосфера и человек. Экосистемы (многообразие живых организмов - основа организации и устойчивости биосферы). Понятия об экосистеме и биогеоценозе

- •Элементы экосистем (биотоп, биоценоз)

- •Виды природных экосистем

- •Биотическая структура экосистем

- •Энергетические потоки в экосистемах.

- •Солнце как источник энергии

- •Пищевые (трофические) цепи, пирамиды

- •Экологические пирамиды (схемы пищевых сетей)

- •Экологические факторы

- •Формы биотических отношений

- •Среда обитания и экологическая ниша

- •Толерантность, пределы толерантности

- •Закон минимума

- •Понятие о биосфере

- •Биогенная миграция атомов химических элементов

- •Структура и основные циклы биохимических круговоротов

- •Раздел V. Человек в биосфере.

- •1. История развития представлений о происхождении человека

- •Приматы

- •Палеонтологические доказательства происхождения человека. Основные этапы эволюции рода Homo и его предшественников (стадиальная концепция).

- •Этапы эволюции человека

- •Факторы антропогенеза

- •Экологические последствия неолитической революции

- •Влияние человека на функции живого вещества в биосфере.

- •Изменение временного фактора развития биосферных процессов.

- •Раздел VI. Глобальный экологический кризис (экологические функции литосферы, экология и здоровье)

- •Экологические кризисы в развитии биосферы и цивилизаций

- •Загрязнение окружающей среды

- •Индикаторы глобального экологического кризиса

- •Усиление парникового эффекта

- •Изменение концентрации основных парниковых газов в атмосфере Земли,

- •Проблема истощения озонового слоя.

- •Кислотные дожди.

- •Закисление озер в мире

- •Деградация водных ресурсов

- •Главные загрязнители воды

- •Приоритетные загрязнители водных экосистем по отраслям промышленности

- •Деградация земельных ресурсов

- •Уменьшение биоразнообразия

- •Понятие ноосферы как этапа развития биосферы при разумном регулировании отношений человека и природы

- •Раздел VII. Экология и здоровье человека Особенности роста и развития современного человека

- •Группировка факторов риска по их удельному весу для здоровья

- •Здоровье и факторы риска

- •Элементы экологии внутренней среды человека

- •Загрязненная внешняя среда, окружающие предметы

- •Трансформирующие агенты биосферы

- •Деградация генофонда человечества

- •Вредные привычки и среда обитания

- •Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития общества

- •Раздел VIII. Взаимосвязь космоса и живой природы, космические циклы

- •Солнечные циклы и здоровье человека

- •Биоритмология: узловые годы жизни человека

- •Среднепериодные биоритмы

- •Короткопериодные биоритмы

- •Физиологические особенности психики человека, основные эмоции

- •Эмоциональные реакции. Стресс и здоровье человека.

- •Причины обострения экологических проблем

- •Раздел IX. Принципы охраны природы и рационального природопользования

- •Биоэтика и её сущность

Солнце как источник энергии

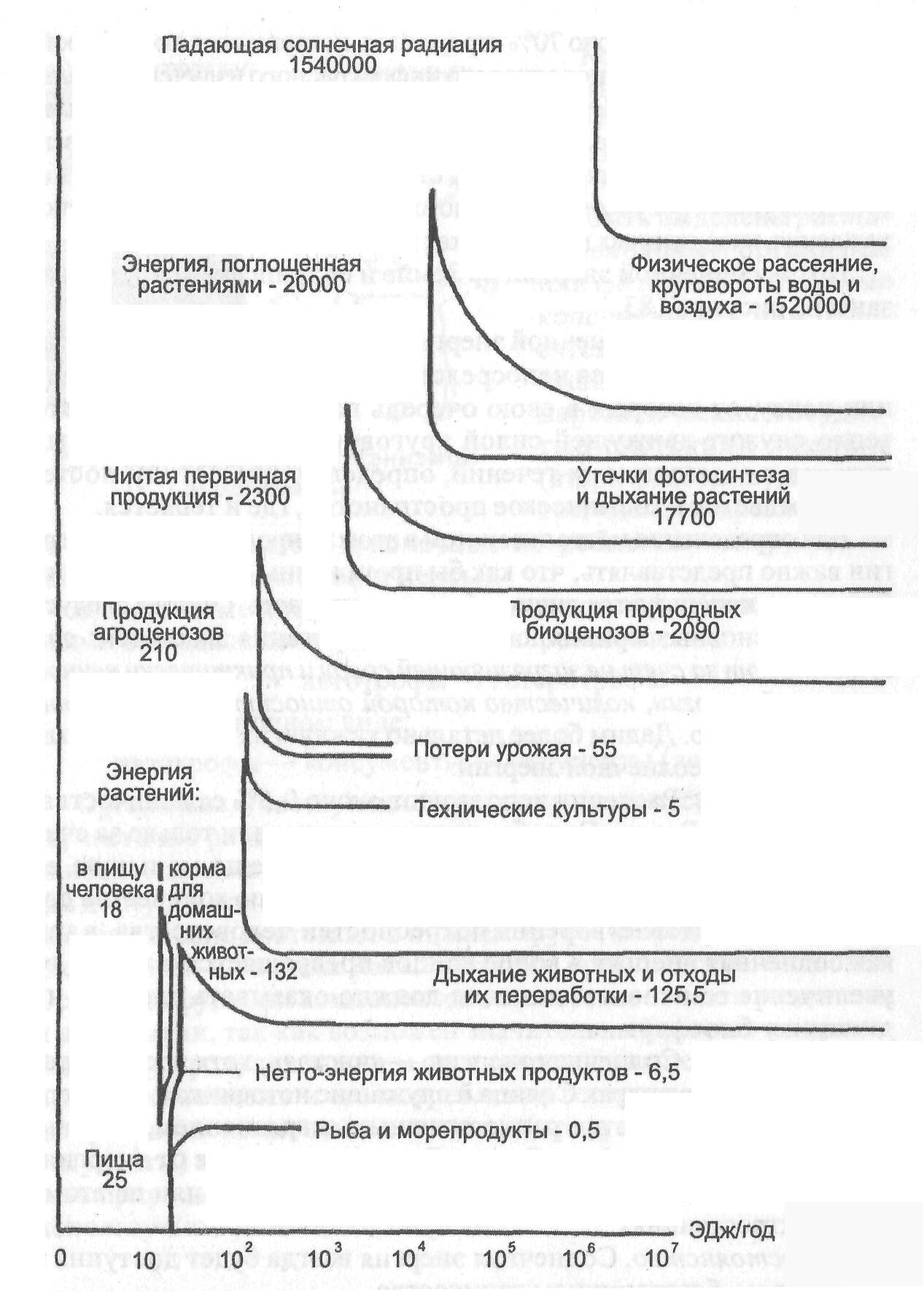

Первоисточником энергии для экосистем служит Солнце. Солнце – это звезда, излучающая в космос огромное количество энергии. Энергия распространяется в космическом пространстве в виде электромагнитных волн, и небольшая часть ее, составляющая 10,5 х 106кДж/м2, в год захватывается Землей. Около 40 % этого количества сразу отражается от облаков, атмосферной пыли и поверхности Земли без какого бы то ни было теплового эффекта. 15 % поглощается атмосферой (озоновым слоем) и превращается в тепловую энергию, или расходуется на испарение воды. Оставшиеся 45 % поглощаются растениями или земной поверхностью. В среднем это составляет 5 х 106кДж/м2 в год. Большая часть энергии излучается земной поверхностью и нагревает атмосферу (2/3), и только небольшая часть, пришедшей от Солнца энергии усваивается биотическим компонентом экосистемы (рис. 50).

Рис. 50. Поток солнечной энергии на Земле и ее трансформации (по Т.А. Акимовой, В.В. Хаскину, 1994)

Скорость фиксации солнечной энергии определяет продуктивность сообществ. Основной показатель продуктивности – биомасса организмов, составляющих экосистему. Биомасса выражается в единицах массы или энергии живого вещества организмов, приходящихся на единицу площади или объема. Продуктивность автотрофных организмов представляет собой первичную продуктивность. Продуктивность гетеротрофных организмов составляет вторичную продуктивность. Первичная валовая продукция – продукция фотосинтеза. Это вся химическая энергия в форме произведенного органического вещества. Если из валовой продукции изъять ту часть энергии, которая тратится растениями на дыхание, то получится чистая первичная валовая продукция. Зеленые растения могут перерабатывать от 1 % до 5%, поступающей на земную поверхность энергии Солнца. Животные, питающиеся растениями для образования биомассы своего тела используют всего 1 % энергии, содержащейся в растительном материале. Экосистема океана дает половину всей продуктивности планеты, леса – третью часть, пашни – около 1/10. Оценку продуктивности экосистем всегда производят по первичной продукции. Первичная продукция во много раз больше вторичной продукции. В целом вторичная продуктивность колеблется от 1 % до 10 % в зависимости от свойств животных и особенностей поедаемости ими корма.

Пищевые (трофические) цепи, пирамиды

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример, животное поедает растение. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным и таким образом может происходить перенос энергии через ряд организмов: каждый последующий питается предыдущим, поставляет ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено трофическим уровнем (tropho - питание). Первый трофический уровень занимают первичные продуценты. Это автотрофные организмы, в основном зеленые растения. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами (травоядные животные). Ими являются насекомые, рептилии, птицы, млекопитающие (грызуны и копытные – лошадь, овца, крупный рогатый скот). Они питаются первичными продуцентами. Вторичные консументы (третий трофический уровень) питаются травоядными. Это уже плотоядные животные, как и третичные консументы (четвертый трофический уровень), поедающие консументов второго порядка. Консументы второго и третьего порядка могут быть хищниками, могут питаться падалью и быть паразитами. Обычно бывает 4 -5 трофических уровней и редко больше 6.

В типичных пищевых цепях хищников плотоядные животные оказываются крупнее на каждом следующем трофическом уровне:

Растительный материал (нектар) → муха → паук → землеройка → сова;

Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная птица → хищная птица.

В типичных пищевых цепях, включающих паразитов, последние становятся меньше по размерам на каждом следующем трофическом уровне.

Существует два главных типа пищевых цепей – пастбищные и детритные. В пастбищных цепях первый трофический уровень занимают зеленые растения, второй – пастбищные животные (все организмы, питающиеся растениями), третий – хищники.

Тело погибших растений и животных еще содержат энергию и строительный материал, также как и прижизненные выделения моча, фекалии. Эти органические материалы разлагаются микроорганизмами - грибами и бактериями, живущими как сапрофиты на органических остатках. Такие организмы называются редуцентами. Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Скорость разложения может быть различной. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются в течение нескольких недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины играют грибы, они выделяют фермент целлюлазу, размягчающий древесину, и это дает возможность мелким животным проникать внутрь и поглощать различный материал. Кусочки частично разложившегося материала называют детритом, многие мелкие животные: дождевые черви, мокрицы, клещи, нематоды, черви - энхитреиды (детритофаги) питаются ими, ускоряя процесс разложения. Детритофагами могут питаться более крупные организмы и тогда создается пищевая цепь другого типа, начинающаяся с детрита:

Детрит → детритофаг → хищник;

Мертвое животное → личинки падальных мух → травяная лягушка → уж.

Реальные пищевые связи в экосистеме намного сложнее. Животное может питаться организмами разных типов или даже из разных пищевых цепей (хищники верхних трофических уровней). Поэтому пищевые цепи переплетаются, образуя пищевую сеть.