- •230100.65 Информационно-вычислительная техника, 230201.65 Информационные системы и технологии, 080801.65 Прикладная информатика в экономике

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Лекция 1 «русский язык и культура речи» в кругу речеведческих дисциплин. Предмет и задачи дисциплины

- •Лекция 1 (продолжение) теоретические основы дисциплины «русский язык и культура речи»

- •Язык. Речь. Дискурс

- •Речь. Речевая деятельность. Текст

- •Национальный язык. Литературный язык. Язык художественной литературы

- •Лекция 2 современный русский литературный язык как структурно-системное образование

- •Лекция 2 (продолжение) современная языковая (речевая) ситуация

- •Лекция 3 нормативный аспект культуры речи Понятие о нормах литературного языка и нормативности речи

- •Признаки (свойства) норм литературного языка

- •Лекция 4 система норм литературного языка

- •I. Нормы, свойственные только устной форме речи

- •II. Нормы, свойственные только письменной форме речи

- •III. Нормы, свойственные и устной, и письменной форме речи

- •Краткие характеристики отдельных норм литературного языка

- •Лекция 5 речевые ошибки и их характеристика

- •I. Ошибки, свойственные только устной форме речи

- •II. Ошибки, свойственные только письменной форме речи

- •III. Ошибки, свойственные и устной, и письменной форме речи (ошибки смешанного характера)

- •Типология лексико-семантических ошибок

- •Типология фразеологических ошибок

- •Типология синтаксических ошибок

- •II. В рамках второго понимания какологии выделяются следующие разновидности:

- •Лекция 6 коммуникативный аспект культуры речи Коммуникативный аспект культуры речи: введение в раздел

- •Понятие о коммуникативных качествах речи (коммуникативных нормах)

- •Система качеств коммуникативно совершенной речи

- •Коммуникативные ошибки (нарушения коммуникативных качеств речи)

- •Лекция 7 краткие характеристики отдельных коммуникативных качеств речи

- •Правильность речи

- •Богатство речи

- •Точность речи

- •Ясность речи

- •Уместность речи

- •Логичность речи

- •Чистота речи

- •Лекция 8 выразительность речи как коммуникативное качество

- •Усилители изобразительности речи Тропы

- •7. Антифразис и астеизм.

- •Стилистические фигуры

- •1. Цепочка номинативных предложений:

- •5. Фигуры повтора16:

- •Усилители выразительности

- •Терминология науки «Лингвоэкология»

- •Факторы, нарушающие чистоту языковой/речевой среды

- •Лекция 10 лингвоэкологическая ситуация в республике хакасия Общая характеристика лингвоэкологической ситуации в республике

- •Рекомендации журналистам по соблюдению лингвоэкологических требований

- •Какалогии (ошибки) в сми рх

- •«Абакан»

- •«Хакасия»

- •«Аргументы успеха»

- •«Взгляд»

- •«Комсомольская правда»

- •«Аргументы и факты»

- •«Российская газета»

- •«Известия»

- •«Московский комсомолец»

- •Лекция 11 стилистический аспект речевого общения

- •Официально-деловой стиль

- •Публицистический стиль

- •Научный стиль

- •Литературно-художественный стиль

- •Разговорный стиль

- •Лекция 12 спор. Дискуссия. Полемика: Риторические советы

- •Виды вербальных коммуникаций

- •Классификация спора

- •Техника убеждения

- •Принципы ведения спора

- •Спор и языковая (речевая) агрессия

- •Лекция 13 типы языковых личностей по способности к кооперации в речевом поведении

Лекция 8 выразительность речи как коммуникативное качество

Несмотря на то, что понятие «выразительность» как будто бы не вызывает недоумений и всем понятно, существует, с одной стороны, множество определений и пониманий, с другой, выразительность никак не определяется в таких серьёзных изданиях, как «Русский язык. Энциклопедия» [Русский язык. Энциклопедия 1979, 1997], «Лингвистический энциклопедический словарь» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990], «Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов» [Никитина, Васильева 1996], «Словарь литературоведческих терминов» [Тимофеев, Тураев 1974]. Это понятие просто не введено в названные справочные пособия. В других пособиях выразительность отождествляется или без индивидуализации сопоставляется с понятиями «изобразительность», «образность», «эмоциональность», «экспрессивность» [см. об этом Пекарская 2000: 33–104]. Впервые обращено внимание на необходимость разграничения понятий «выразительность» и «изобразительность» в статье С. Г. Николаева, Т. Г. Хазагерова, где выразительность названные исследователи трактуют как способность речи удерживать внимание от начала до конца повествования, а изобразительность – как способность речи создавать конкретные образы и представления [Николаев, Хазагеров 1988]. Это же понимание представлено в более поздней работе Т. Г. Хазагерова, Л. С. Шириной [Хазагеров, Ширина 1994]. Подобная соотнесённость названных понятий, без сомнения, правомерна и целесообразна, однако необходимо произвести некоторую коррекцию. Во-первых, выразительность речи связана не только с необходимостью удержать внимание, но и, изначально, – с необходимостью его привлечь. Во-вторых, характеризуя изобразительность, нельзя не сказать о том, что неконкретных образов не бывает. Вспомним замечание В. В. Виноградова о том, что образ – конкретен, представление абстрактно [Виноградов 1963, 1981].

Прежде, чем представить общую дефиницию (определение) выразительности, остановим внимание на том, что необходимо это понятие отграничивать, сопоставляя, от эмоциональности и экспрессивности. Два последних понятия впервые чётко развела Е. Н. Галкина-Федорук [Галкина-Федорук 1958: 103–125], заметившая, что экспрессивность – способность речи усиливать своё влияние на собеседника, эмоциональность – способность речи выражать чувства, отличающиеся устойчивостью, и эмоции (сиюминутные реакции на происходящее). Важным явилось и то, что Е. Н. Галкина-Федорук сконцентрировала внимание на возможности безэмоциональной экспрессии и всегда экспрессивной эмоции. Иными словами, экспрессия может быть как эмоциональной, так и неэмоциональной. Эмоциональность же всегда экспрессивна. Приведём примеры:

– Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. (А. Блок) – Высказывание ярко экспрессивно, но не эмоционально.

– Ухи в котелке почти не оказалось, но был навар. И какой! (по В. Астафьеву. Царь-рыба) – Высказывание и эмоционально, и экспрессивно.

Ещё одним понятием близким к понятию выразительности и соотносимым с ним является понятие прагматики, которое актуализировалось в лингвистике Л. А. Киселёвой и интерпретировалось как воздействие [Киселёва 1973, 1978, 1979].

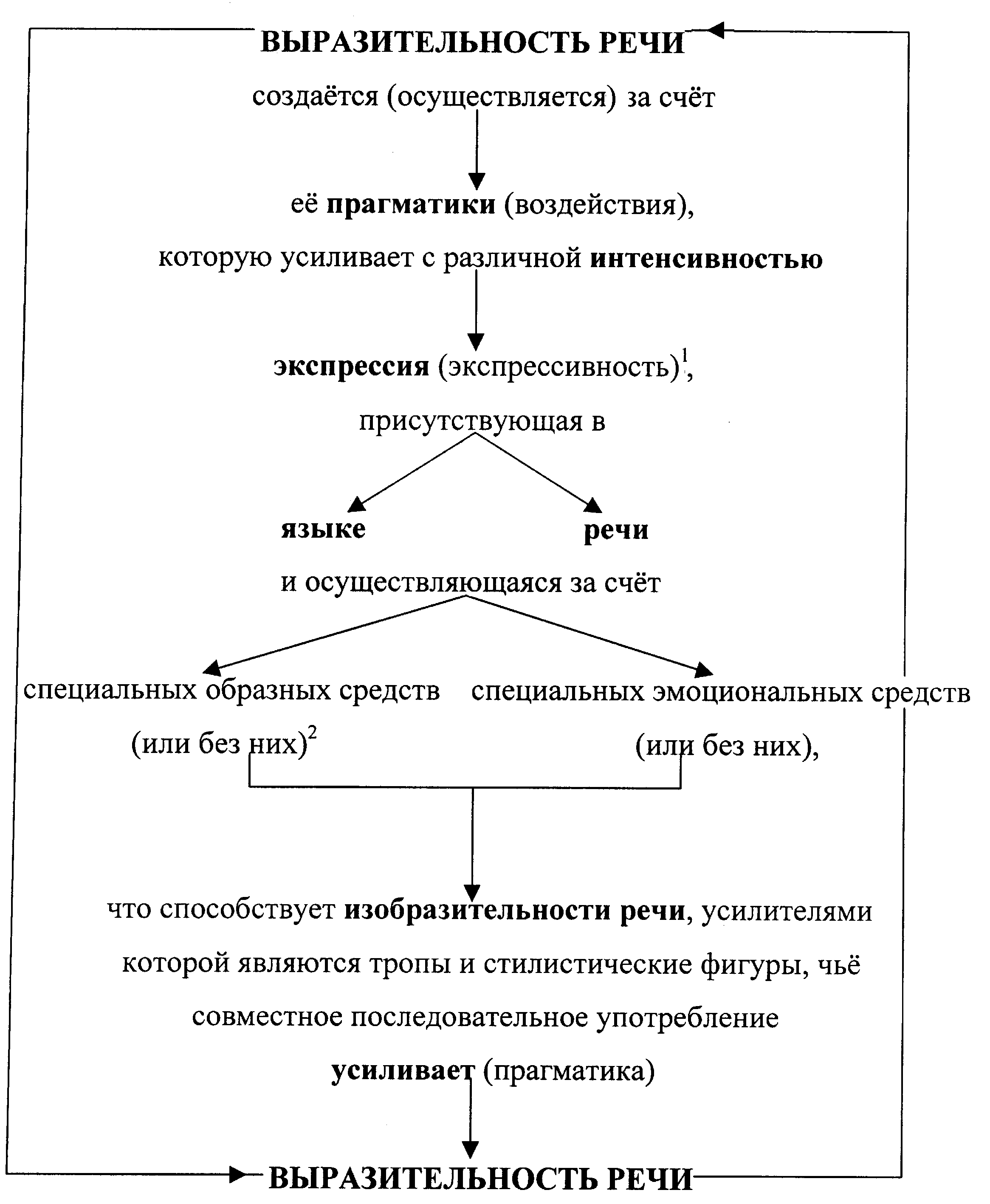

Все рассмотренные понятия системны, и их системное соотношение и даёт возможность определить реалию выразительности:

Выразительность речи – способность речи привлекать и удерживать внимание адресата от начала до конца сообщения за счёт речевой прагматики [воздействия], которую усиливает с различной степенью интенсивности [количество, мера усиления = интенсивность экспрессивности] экспрессивность [способность речи усиливать воздействие языковых/речевых единиц, образная (или необразная), эмоциональная (или неэмоциональная)], что способствует изобразительности речи [способности создавать образы, представления], усилителями которой являются тропы и стилистические фигуры, чьё совместное последовательное употребление усиливает речевую выразительность в целом [Пекарская 2000: 104–105].

Предложенная терминосистема выявляет основополагающее значение категории выразительности речи, в рамках которой следует рассматривать все определяемые понятия.

Для наглядности проиллюстрируем сказанное следующей схемой:

)6 )7

Выразительность и изобразительность речи может усиливаться использованием специальных изобразительных и выразительных средств, которые с античных времён рассматривались в теории фигур8.

Усилителями изобразительности речи являются тропы, фигуры, контаминация названных элокутивов9 (тропов и фигур). Они создают яркие рельефные образы, задерживающие на себе внимание адресата речи.

Усилителями выразительности речи становятся связь «сцепления», эффект обманутого ожидания, конвергенция элокутивов (тропов, фигур), текстовые фигуры и их контаминация.

Рассмотрим усилители изобразительности и выразительности, представив их не простым номенклатурным списком (как правило, они представляются именно так, что не даёт возможности судить в полной мере об их прагматике [воздействующем потенциале]), а системно (как с точки зрения структуры и семантики, так и с точки зрения специфики функционирования). Причём отметим, что функциональная системность определяет системность семантическую и структурную.