- •Курс лекций по материаловедению

- •Предисловие

- •Рекомендуемая литература

- •Лахтин ю.М., Леонтьева в.П. Материаловедение. – м.: ид Альянс, 2009. – 528 с.

- •Сапунов с.В. Материаловедение: Текст лекций. – сПб.: сПбГиэу, 2006. – 66 с.

- •Сапунов с.В. Основы материаловедения: Учеб. Пособие. – сПб.: сПбГиэу, 2010. – 155 с.

- •1(1). Предмет материаловедения. Историческая справка

- •2(2). Мировое производство основных материалов

- •3(3). Черные и цветные металлы, свойства и применение

- •4(4). Сталь как важнейший конструкционный материал

- •5. Способы получения и технологической обработки металлов и сплавов

- •6. Виды контроля, параметры и методы оценки качества материалов

- •7(12). Механические испытания материалов

- •8(13). Испытание на растяжение

- •1. Характеристики прочности

- •2. Характеристики пластичности

- •9. Испытания на изгиб и сжатие

- •10(14). Определение твердости

- •1. Определение твердости по Бринеллю

- •2. Определение твердости по Роквеллу

- •3. Определение твердости по Виккерсу

- •11(15). Определение ударной вязкости при изгибе

- •12. Испытание на вязкость разрушения

- •13. Испытание на усталость. Живучесть

- •14. Стандарты на материалы. Принципы маркировки и сортамент металлических материалов

- •15. Строение металлического слитка. Влияние на механические свойства величины зерна, способы регулирования

- •16(5). Строение металлов. Применение поликристаллических, монокристаллических и аморфных материалов в промышленности

- •17(6). Основные типы кристаллических решеток. Анизотропия кристаллов

- •18(7). Точечные, линейные и поверхностные дефекты в кристаллах, влияние на прочность

- •19(8). Деформация и разрушение металла. Упругая и пластическая деформация. Механизм пластической деформации. Наклёп

- •20(10). Возврат и рекристаллизация

- •21. Холодная и горячая деформация. Сверхпластичность. Структура и свойства сплавов после горячей обработки давлением

- •22(17). Полиморфные превращения

- •23(18). Строение сплавов. Твердые растворы, химические соединения, механические смеси

- •24. Диаграммы фазового равновесия

- •25. Правило фаз и правило отрезков

- •26. Ликвация в сплавах

- •27. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

- •28(19). Фазы и структуры на диаграмме состояния железо-цементит

- •Механические свойства основных структурных составляющих сталей и чугунов

- •29(20). Железо и сплавы на его основе. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали

- •30(21). Легирующие элементы в стали. Влияние легирующих элементов на диаграмму состояния

- •31(22). Структурные классы легированных сталей

- •32(23). Цели легирования

- •33. Превращения аустенита при охлаждении. Термокинетическая диаграмма

- •34(24). Основные виды термической обработки. Предварительная и окончательная термообработка

- •35(25). Виды отжига и их назначение

- •36(26). Закалка и отпуск сталей. Поверхностная закалка

- •37(27). Искусственное и естественное старение сплавов

- •38. Виды брака при термообработке

- •39(28). Термомеханическая обработка и ее разновидности

- •Сравнительные данные по механическим свойствам

- •40(29). Химико-термическая обработка, ее разновидности и применение

- •41(9). Объемное и поверхностное деформационное упрочнение

- •42(30). Классификация сталей

- •43(31). Конструкционные стали и сплавы, маркировка, свойства и область применения

- •1. Углеродистые стали

- •2. Легированные стали

- •44(32). Инструментальные стали и сплавы, маркировка, свойства и область применения

- •45(31.3). Стали и сплавы с особыми физическими свойствами

- •46(33). Белый, серый, высокопрочный, ковкий и легированный чугун, маркировка, структура, свойства и область применения

- •47(34). Магний и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения

- •48. Бериллий и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения

- •49(35). Алюминий и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения

- •50(36). Титан и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения

- •51(37). Медь и сплавы на ее основе, маркировка, свойства и область применения

- •52. Никель и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения

- •53(38). Тугоплавкие металлы и сплавы, маркировка, свойства и область применения

- •54(39). Антифрикционные материалы, маркировка, структура, свойства и область применения

- •55. (40). Неметаллические материалы. Классификация полимеров

- •56. (40). Пластические массы, состав, свойства и область применения

- •57. Эластомеры. Состав, классификация и свойства резин

- •58. Клеящие материалы и герметики, состав, классификация и свойства

- •5 9. Неорганические материалы. Графит, керамика, неорганическое стекло, ситаллы, свойства и область применения

- •60. Порошковые материалы, структура, свойства и область применения

- •61. Композиционные материалы с металлической и неметаллической матрицей, структура, свойства и область применения

- •62. Наноматериалы

- •63. Древесные материалы, классификация, свойства и область применения

- •64. Вспомогательные материалы. Смазочные и смазочно-охлаждающие материалы, асбест, бумага кожа, текстиль

- •65. Защитные и декоративные покрытия. Лакокрасочные, электролитические и горячие покрытия. Плакирование

- •Приложение а

- •Приложение б Кратные и дольные приставки к физическим единицам

- •Приложение в Ориентировочный перевод значений твердости, определяемых по методу Бринелля, Роквелла и Виккерса

28(19). Фазы и структуры на диаграмме состояния железо-цементит

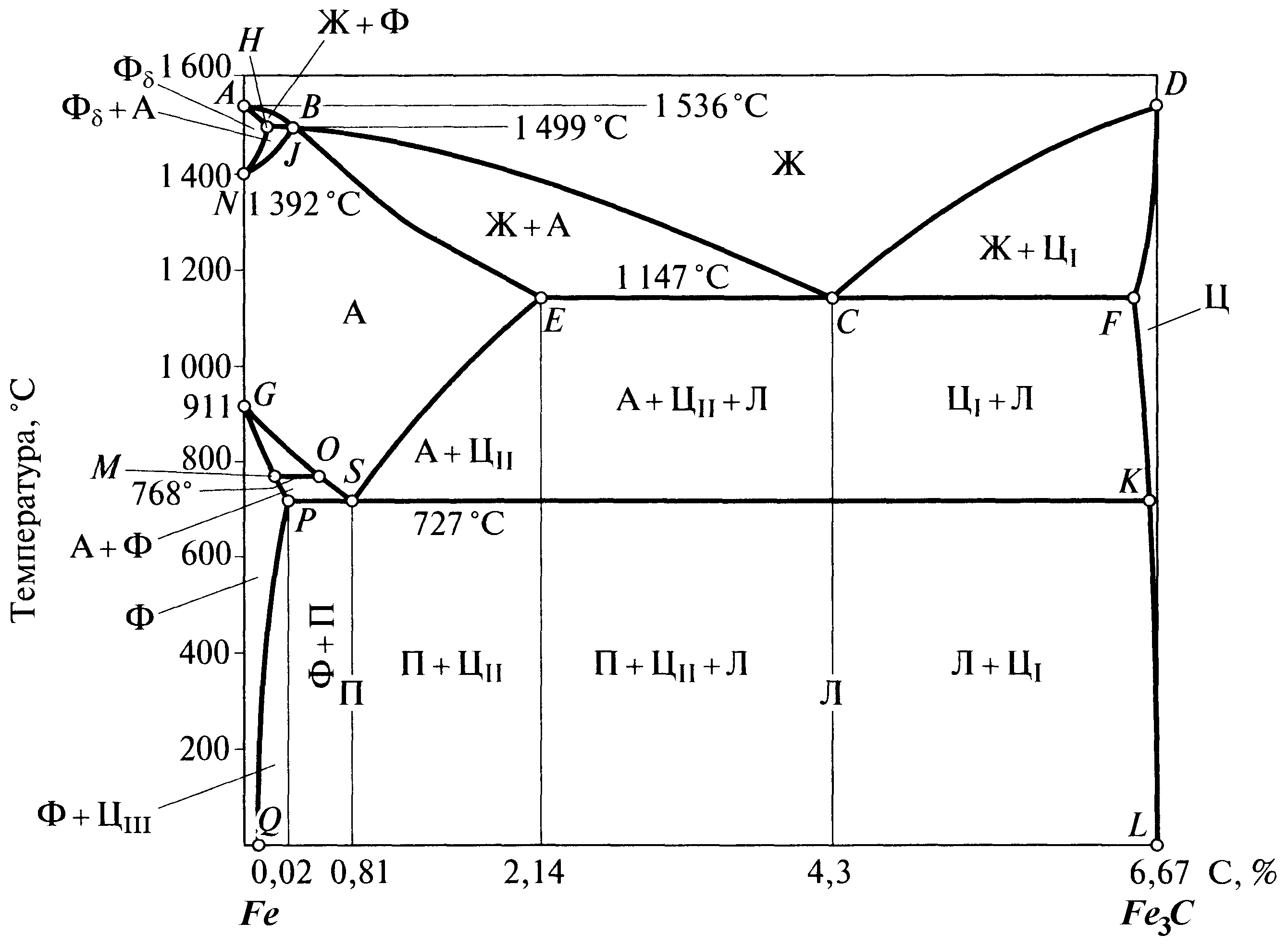

Диаграммы состояния строятся в координатах «концентрация – температура» и дают наглядное представление о фазовом составе сплавов; структурных превращениях, происходящих при нагреве и охлаждении; используются для выбора температуры при термической обработке и т. п. Для анализа превращений, происходящих в сталях и чугунах важнейшее значение имеет диаграмма состояния железо – цементит (рис. 28.1).

Рис. 28.1. Диаграмма состояния железо – цементит

На этой диаграмме АВСD является линией ликвидуса; ниже ее начинается кристаллизация. Точка с минимальной температурой кристаллизации (плавления), соответствующая 4,3 % С, называется эвтектикой (от лат. «легкоплавкий»), после затвердевания сплава ей соответствует структура ледебурита. Аналогичная точка 0,81 % С, где превращение происходит в твердом виде, называется эвтектоид, ей соответствует структура перлита. АHJЕСFD – линия солидуса; на этой линии кристаллизация заканчивается, и ниже ее все образовавшиеся фазы являются твердыми.

Диаграмма состояния железо-цементит объединяет 6 структурных составляющих, включая в себя 4 фазы (жидкость, феррит, аустенит, цементит) и 2 механические смеси (перлит и ледебурит).

Феррит (Ф) представляет собой твердый раствор углерода в α-железе. Это самая мягкая и пластичная структурная составляющая. Предельное содержание углерода в феррите при 727 оС (точка Р) около 0,02 %, а при комнатной температуре (точка Q) – 0,01 %.

Аустенит (А) представляет собой твердый раствор углерода в γ-железе. Это более твердая и прочная структурная составляющая. Существует при температуре выше 727 °С. Предельное содержание углерода (точка Е) – 2,14 %.

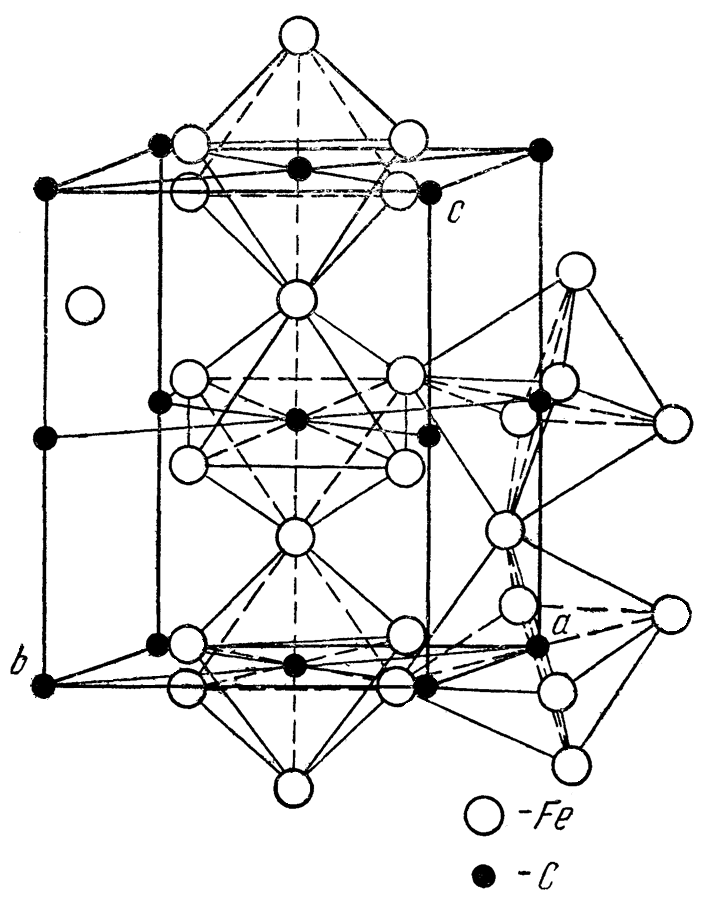

Ц ементит

(Ц) – карбид железа – химическое

соединение Fe3C (6,67 % С)

со сложной кристаллической решеткой,

состоящей из ряда октаэдров (рис. 28.2), и

является самой твердой и хрупкой

структурной составляющей. По происхождению

различают первичный цементит ЦI

– выделяющийся из жидкости по линии

СD, вторичный ЦII

– из аустенита по линии ЕS,

третичный ЦIII – из

феррита по линии РQ.

ементит

(Ц) – карбид железа – химическое

соединение Fe3C (6,67 % С)

со сложной кристаллической решеткой,

состоящей из ряда октаэдров (рис. 28.2), и

является самой твердой и хрупкой

структурной составляющей. По происхождению

различают первичный цементит ЦI

– выделяющийся из жидкости по линии

СD, вторичный ЦII

– из аустенита по линии ЕS,

третичный ЦIII – из

феррита по линии РQ.

Рис. 28.2. Кристаллическая решетка цементита

Перлит34 (П) представляет собой механическую смесь феррита и цементита, содержащую в среднем 0,81 % С. Благодаря наличию цементита, он более прочен и тверд, чем феррит и аустенит.

Ледебурит35 (Л) является механической смесью феррита и цементита, содержащей в среднем 4,3 % С. Благодаря большей доле цементита он более тверд и хрупок, чем перлит.

Механические свойства основных структурных составляющих сталей и чугунов

|

σв, МПа |

σт, МПа |

, % |

, % |

НВ, МПа |

KCU, МДж/м2 |

Феррит |

250–300 |

120 |

40–50 |

70–80 |

800–1000 |

2,5 |

Аустенит |

|

|

|

|

1600–2000 |

|

Перлит |

800–900 |

450 |

8–16 |

25–30 |

1800–2200 |

< 0,4 |

Ледебурит |

|

|

|

|

6000 |

|

Цементит |

|

|

|

|

8000 |

|

На линии ECF происходит эвтектическое превращение, в результате которого при охлаждении образуются аустенит и цементит.

На линии PSK происходит эвтектоидное превращение, в результате которого при охлаждении образуются феррит и цементит.

На линии HJB происходит перитектическое превращение, в результате которого при охлаждении образуются δ-феррит и аустенит. Однако это высокотемпературное превращение не имеет отношения к практике термической обработки.

Феррит, аустенит, цементит, перлит и ледебурит являются важнейшими структурными составляющими сталей и чугунов, наблюдаемыми при микроскопическом анализе – рис. 28.3.

а

б

в

а

б

в

Рис. 28.3. Структура доэвтектоидной (а), эвтектоидной (б) и заэвтектоидной (в) стали после отжига