- •Лекция 1 Введение

- •1 Основные понятия химии

- •Где м(х) – мольная масса вещества х, fэкв.(х) – фактор эквивалентности вещества х.

- •2 Основные законы химии

- •1) Массы реагирующих веществ – прямо пропорциональны молярным массам эквивалентов этих веществ:

- •2) Объемы реагирующих веществ – обратно пропорциональны их нормальным концентрациям:

- •Лекция 2 основные классы неорганических соединений

- •1 Простые вещества

- •2 Сложные вещества

- •«Растворы»

- •Лекция №3

- •«Общие свойства растворов»

- •1 Классификация систем, состоящих из двух и более веществ

- •Дисперсные системы

- •Коллоидные растворы

- •3 Истинные растворы

- •2 Способы выражения состава растворов

- •1) Массовая доля (ω) – отношение массы растворенного вещества к массе раствора

- •3) Равномерное распределение сольватов (гидратов) в растворителе. Является следствием диффузии и требует затраты энергии.

- •4 Растворимость

- •4.1 Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри

- •4.2 Растворимость твердых веществ в воде

- •Лекция № 4 «растворы неэлектролитов»

- •1 Свойства растворов неэлектролитов

- •2) Растворенное вещество – нелетучее и не диссоциирующее на ионы.

- •1.2 Криоскопический и эбуллиоскопический законы Рауля

- •- Криоскопический закон, - эбуллиоскопический закон,

- •2 Осмос

- •3 Применение законов Рауля и уравнения Вант-Гоффа к растворам электролитов

- •Лекция № 5 «растворы электролитов»

- •1 Электролитическая диссоциация

- •1.2 Диссоциация слабых электролитов

- •2 Закон разбавления Оствальда

- •3 PH водных растворов

- •3.1 Ионное произведение воды

- •Ионно-обменные и окислительно-восстановительные реакции

- •Лекция № 6

- •«Ионно-обменные реакции»

- •3) Образование осадков

- •4) Образование комплексных соединений

- •3 Гетерогенные равновесия в растворах электролитов.

- •Лекция № 7 «Гидролиз солей»

- •1 Общие представления о гидролизе

- •2 Различные случаи гидролиза

- •1) Гидролиз соли образованной слабым основанием и сильной кислотой

- •4) Гидролиз солей, образованных многозарядными катионами и анионами

- •5) Совместный гидролиз двух солей, образованных слабой кислотой и слабым основанием

- •5 Смещение равновесия при гидролизе

- •5.1 Влияние добавок различных веществ на гидролиз

- •5.2 Влияние температуры на смещение гидролиза

- •5.3 Влияние концентрации гидролизующейся соли

- •Лекция № 8 «окислительно-восстановительные реакции»

- •1 Основные понятия

- •5 Взаимодействие металлов с водой, кислотами и щелочами

- •Электрохимические процессы

- •Лекция №9

- •«Гальванические элементы»

- •1 Электродный потенциал на границе металл – раствор

- •2 Принцип работы гальванического элемента

- •3 Водородный электрод сравнения. Электрохимический ряд

- •4 Уравнение Нернста

- •96500 Кл/моль),

- •5 Элементы

- •Лекция № 10 «электролиз»

- •3 Количественные расчёты в электролизе

- •4 Аккумуляторы

- •1) Свинцовый аккумулятор

- •2) Кадмиево-никелевый аккумулятор (кн)

- •3) Железо-никелевый аккумулятор (жн)

- •Лекция № 11 «коррозия и защита металлов от коррозии»

- •2.2 Гальванокоррозия

- •1) Гальванокоррозия чугуна в нейтральной среде:

- •2) Гальванокоррозия чугуна в кислой среде:

- •3) Контактная коррозия железа и меди в нейтральной среде.

- •2.3 Электрокоррозия

- •3 Способы защиты металлов от коррозии

- •3.1 Изолирование металлов от внешней среды

- •1) Гальванокоррозия оцинкованного железа в нейтральной среде

- •2) Гальванокоррозия луженого железа в кислой среде

- •3.2 Изменение состава коррозионной среды

- •3.3 Рациональное конструирование

- •3.4 Электрохимические способы защиты от коррозии

- •1) Протекторная защита.

- •2) Катодная защита.

- •Тема 5 основные закономерности протекания химических процессв лекция № 12

- •1 Энергетика химических процессов.

- •2 Закон Гесса

- •Или через промежуточный продукт (со) в две реакции:

- •1) Реакция горения этана выражается термохимическим уравнением

- •2) Рассчитать количество тепла, необходимое для испарения 1 м3 воды.

- •9.3 Энтропия

- •9.4 Энергия Гиббса

- •Лекция № 13

- •Химическая кинетика – учение о скоростях и механизмах протекания химических реакций.

- •1 Скорость реакции

- •1. История развития учения о строении атома

- •1.1. Модель атома по резерфорду

- •1.2. Модель атома по бору

- •1) Электрон в атоме может вращаться вокруг ядра не по любым, а только по строго определённым орбитам, которые называются стационарными.

- •2) Двигаясь по стационарным орбитам, электрон не излучает энергию.

- •1) Была неприменима для описания спектров атомов более сложных, чем водород;

- •2) Не могла объяснить различной интенсивности спектральных линий в спектре даже атома водорода.

- •1.3. Современные представления об атоме

- •2. Квантово–механическая модель атома

- •2.1. Квантовые числа

- •2.4. Соответствие электронных формул элементов и положением их в периодической таблице

- •3. Периодический закон и периодическая таблица д.И.Менделеева

- •3.1. Периодический закон

- •3.3 Периодичность изменения свойств элементов в периодической таблице

- •3.3.1 Радиусы атомов в периодах радиусы атомов по мере увеличения заряда ядра уменьшаются вследствие увеличения электростатического взаимодействия электронов с ядром.

- •3.3. 6 Прогнозирование свойств элементов по положению в периодической таблице

- •Лекция № 15 «Химическая связь, строение молекул и строение вещества»

- •2. Метод валентных связей

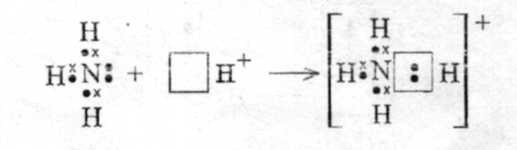

- •1) Обменный – два атома предоставляют по одному электрону на образование общей электронной пары.

- •2) Донорно-акцепторный – один атом (донор) предоставляет электронную пару, а второй (акцептор) – свободную орбиталь.

- •3. Основные характеристики химической связи

- •4. Типы химических связей

- •4.1.Ковалентная связь – это связь между двумя атомами за счет образования общей электронной пары.

- •4.3. Металлическая связь

- •4.4. Водородная связь

- •5. Строение гидридов элементов II-периода

- •Химия элементов

- •Лекция № 16

- •«Свойства s-элементов»

- •1. Щелочные металлы

- •2. Бериллий, магний и щелочноземельные металлы

- •3. Химические свойства s-элементов

- •4. Физико–химические свойства водорода и гелия

- •5. Физико–химические свойства воды

- •5.2. Физические свойства воды

- •5.3. Химические свойства воды

- •Лекция № 17 «жесткость воды»

- •1. Общие понятия

- •3. Единица измерения жесткости

- •4. Водоподготовка

- •5. Водоумягчение

- •1.3. Алюминий

- •1.4. Индий. Галлий. Таллий

- •2.1. Электронное строение и общая характеристика

- •2.2. Углерод и его соединения

- •2.3. Кремний

- •2.4. Германий. Олово. Свинец

- •Лекция № 19 «свойства р-элементов

- •V и VI групп»

- •1.1. Электронное строение и общая характеристика

- •1.2. Азот

- •1.3. Фосфор

- •1.4. Мышьяк, сурьма, висмут

- •2.1. Введение

- •2.2. Кислород

- •2.3. Сера

- •2.4. Сравнение свойств водородных соединений р-элементов VI группы

- •2.5. Селен. Теллур

- •Лекция № 20

- •1.1. Электронное строение и общая характеристика VII группы (галогены)

- •Галогены проявляют нечетные валентности

- •1.2 Физические свойства галогенов

- •1.3 Химические свойства галогенов

- •1.4 Водородные соединения галогенов

- •1 .5 Кислородсодержащие соединения галогенов

- •1.6 Применение галогенов

- •1.7 Положение в периодической таблице и общая характеристика р-элементов VIII группы

- •Лекция № 21

- •1. Определение комплексных соединений

- •1) Диссоциация сульфатов калия и алюминия

- •2) Дисоциация двойной соли – алюмокалиевых квасцов

- •3)Диссоциация комплексного соединения

- •2. Состав комплексных соединений

- •1) Комплексный ион – [Fe(сn)6]-3,

- •Примеры состава комплексных соединений

- •3. Номенклатура комплексных соединений

- •[Pt(nh3)4Cl2]Cl2 –хлорид дихлоротетраамминплатины (IV)

- •4. Диссоциация комплексных соединений

- •5. Реакции с участием комплексных соединений

- •5.1. Образование комплексных соединений

- •5.2. Преход от одного комплексного соединения к другому

- •5.3 Разрушение комплексного соединения

- •Лекция № 22

- •Введение

- •1.1. Физические свойства

- •1.2. Химические свойства

- •Вопрос № 3 Составьте уравнения реакций, протекающих при осуществлении следующих превращений Cu→Cu(no3)2→Cu(oh)2 →CuSo4.

- •Лекция № 23

- •Лекция № 24

- •2.1 Элементы триады железа

- •2.2 Платиновые металлы

- •Лекция 25 «органические соединения» введение

- •1) Замещения атомов водорода по связям с с–н,

- •2) Разрыва связей с–с.

- •1.2. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды

- •Ацетилен с2н2, или сн±сн

- •3.3. Простые эфиры

- •3.4. Альдегиды и кетоны

- •3.5. Карбоновые кислоты

- •3.6. Сложные эфиры карбоновых кислот. Жиры

- •3.7. Амины

- •3.8. Аминокислоты и белки

- •Лекция № 26 «полимеры» Введение

- •3.Поликонденсеционные полимеры

- •4. Структура и состояния полимеров

- •Лекция № 27 «рабочие вещества низкотемпературной техники» Введение

- •1 Моль co2 – 6·1023 молекул co2 – 44г – 22,4л(н.У.).

- •1.Хладагентынеорганического происхождения

- •1.1. Номенклатура неорганических хладагентов

- •1.2. Физические и химические свойства неорганических хладагентов

- •2. Хладагенты органического происхождения (углеводороды)

- •2.1. Строение и номенклатура

- •2.2. Физические и химические свойства

- •3. Хладагенты органического происхождения (галогенпроизводные)

- •3.2.Цепные реакции(пределы взрываемости, разрушение озонового слоя)

2) Донорно-акцепторный – один атом (донор) предоставляет электронную пару, а второй (акцептор) – свободную орбиталь.

Например, взаимодействие аммиака с ионом водорода с образованием катиона аммония

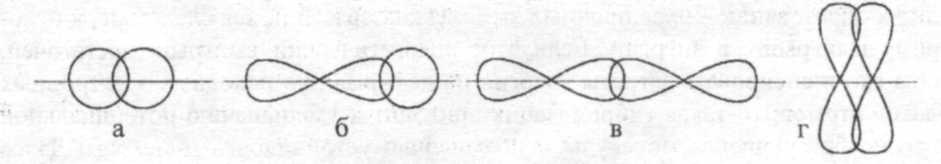

По способу перекрывания электронных облаков связи делят на σ-связь и π- связь:

1) σ-связь образуется за счёт перекрывания электронных облаков по прямой линии, соединяющей центры взаимодействующих атомов. Она может осуществляться между двумя s-облаками, двумя p-облаками, s- и p-облаками или между s- и d-облаками.

2) π -связь образуется за счёт перекрывания электронных облаков выше и ниже линии, соединяющей центры взаимодействующих атомов. Она образуется в основном при перекрывании р-орбиталей.

σ-связь является более прочной чем π-связь.

3. Основные характеристики химической связи

Энергия связи – это энергия, необходимая для разрыва химической. Энергии разрыва и образовании связи равны по величине но противоположны по знаку. Чем больше энергия химической связи, тем устойчивее молекула. Обычно энергию связи измеряют в кДж/моль.

Для многоатомных соединений с однотипными связями за энергию связи принимается среднее ее значение, рассчитанное делением энергии образования соединения из атомов на число связей. Так, на разрыв связи H–H затрачивается 432,1 кДж/∙моль, а на разрыв четырех связей в молекуле метана CH4 – 1648 кДж/∙моль и в этом случае EC–H = 1648 : 4 = 412 кДж/моль.

Длина связи – это расстоянию между ядрами взаимодействующих атомов в молекуле. Измеряется в нм или А (ангстрем=10-8 см). Она зависит от размеров электронных оболочек и степени их перекрывания.

Полярность связи – это распределение электрического заряда между атомами образовавшими химическую связь. Для определения полярности связи надо сравнить электоотрицательности атомов, участвовавших в образовании связи. Если электроотрицательности одинаковы, то связь будет неполярная, а в случае разных электроотрицательностей – полярной. Крайний случай полярной связи, когда общая электронная пара практически полностью смещена к более электроотрицательному элементу, приводит к ионной связи.

Например: Н–Н – неполярная, Н–Сl – полярная и Nа+–Сl- – ионная.

Смещением электронной пары к более электроотрицательному атому приводит к образованию диполя. Диполь – система из двух равных, но противоположных по знаку зарядов, находящихся по разным сторонам связи.

Полярность молекулы – это векторная сумма дипольных моментов всех связей молекулы. Следует различать полярности отдельных связей и полярность молекулы в целом.

Например, линейная молекула CO2 (О=С=О) неполярна, так как дипольные моменты полярных связей С=О компенсируют друг друга. Полярность молекулы воды означает, что она нелинейна, то есть дипольные моменты двух связей О—Н не компенсируют друг друга, так как расположены под углом, не равным 180°.

Пространственное строение молекул – форма и расположение в пространстве электронных облаков.

В соединениях, содержащих более двух атомов, важной характеристикой является валентный угол, образуемый химическими связями в молекуле и отражающий ее геометрию.

Порядок связи – это число химических связей между двумя атомами. Чем выше порядок связи, тем прочнее связаны между собой атомы и тем короче сама связь. Порядок связи выше трех не встречается. Например, порядок связи в молекулах H2, O2 и N2 равен соответственно 1, 2 и 3, поскольку связь в этих случаях образуется за счёт перекрывания одной, двух и трех пар электронных облаков.