- •Философия образования

- •Предисловие

- •Сценарии формирования ученика

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть 1. Нормативный анализ сценариев школьника

- •1. Первичные варианты сценариев «Семья»

- •1.1. «Опекун» Урок учителя опекуна.

- •Ученики в сателлитной группе

- •1.2. «Диктатор» Урок учителя-диктатора

- •Диаграмма лада урока диктатора (схема 1.4)

- •Проблемы диктатора

- •Дети на уроке диктатора

- •Отношение диктатора к коллективу

- •1.3. «Помощник»

- •Феномены «включения» и «псевдоученик»

- •Проблема ориентированности на коллектив

- •Помощник и его сценарий

- •1.4. «Хулиган» Описание нормы: охота, оборотень, фантазер

- •Впечатления хулигана

- •1.5. Итоги по первичным сценариям «Семья»

- •Варианты поведения ученика в сценариях «Семья»

- •Проявление нормы на уровне восприятия

- •2. Вторичные сценарии

- •2.1. Сценарий «Коллектив»

- •Условия складывания сценария «Коллектив»

- •Стадии развития коллектива

- •Коллектив и отклонения

- •Резюме по сценарию «Коллектив»

- •2.2. Сценарий «Интерес»

- •Классификация интересов

- •Применение интересов

- •Усложнение сценария «Интерес»

- •3. Третичные сценарии

- •3.1. Сценарий «Карьера»

- •Модель пространства интереса

- •Пример развития генератора

- •3.2. Сценарий «Богатство» Богатство и коллекция

- •Элементы динамики коллекции

- •Модель пространства коллекции

- •4. Обобщение стихийных сценариев

- •4.1. Итог стихийного формирования ученика в школе

- •4.2. Заключение по нормам

- •4.3. Выводы

- •4.4. Цель воспитания ученика в начальной школе

- •Часть 2. Индивидуальное обучение

- •1. Проявление интереса

- •1.1. Типы интереса и обычная школа

- •1.2. Процесс обучения

- •1.3. Проявление интересов в обычной школе

- •1.4. Динамика пространств и ограниченность дополнительных интересов

- •1.5. Интерес на уроках: первые выводы

- •1.6. Общая стратегия: ребенок – ученик – человек

- •2. Структура интереса: игра-коллекция

- •2.1. Схема игры

- •2.2. Модель коллекции (коллекционирование марок)

- •2.3. Сравнение игры и коллекции

- •2.4. Задача формирования ученика

- •3. Проблема перехода

- •3.1. Тетраэдр интересов. Постановка проблемы

- •3.2. Постановка методики параллельности интереса

- •3.3. Тип урока и тип учителя

- •3.4. Совершенствование типа или универсализация

- •3.5. Местодействие процесса обучения

- •3.6. Взаимопереходы деятельностей

- •4. Модель индивидуального обучения

- •4.1. Диалог как нормативная коррекция

- •Классификация и коррекция норм по вместимости

- •Коррекция нормы и диалог

- •4.2. Интерес Подпространства интереса

- •Коррекция местодействия

- •Учитель для индивидуального обучения

- •4.3. Стиль мышления

- •Заключение

- •Список схем

- •Часть I

- •Часть II

- •Человек будущего в системе образования

- •Три типа школ. Вместо введения

- •1. Индивидуальность в системе мегамашины

- •1.1. Римская мегамашина из типа гражданина

- •1.2. Традиционные типы мегамашин

- •1.3. Мегамашина в промышленном перевороте

- •1.4. Два типа утопии

- •1.5. Империи: индустриализация и коммуникация

- •1.6. Изменение характера генерации будущего

- •1.7. Коллекционный характер современной культуры

- •Связь коллекции с футурошоком

- •1.8. Выводы

- •2. Специфика русского взгляда на будущее

- •2.1. Русский менталитет

- •Русский нигилизм

- •Комплекс начальника советского человека

- •Фронтальный урок

- •Смысл схемы диалога и коллектива

- •2.2. Альтернативные схемы обучения

- •Постмодернистская схема

- •Усложнение схемы

- •Сциентистская модель

- •Модель ритуального действия

- •Диалог культур

- •Производство

- •Компьютерная школа

- •2.3. Выводы: к коррекции обычной школы

- •Система проверки знаний в школе

- •О стиле мышления

- •«Принцип вертушки»

- •Раздвоение класса

- •Запись уроков

- •Картотека знаний

- •3. Конкретные методики

- •3.1. Математика

- •Поразрядное умножение

- •Табличное деление

- •Бином сложения

- •Задача о магических квадратах

- •Математическая интерпретация симулякра на примере решения магического квадрата 5 × 5

- •Заполнение всех квадратов ходом коня

- •Геометрия признаков делимости

- •Поиск закона простых чисел

- •3.2. Литература и художественный диалог

- •Авторский диалог ф. М. Достоевского

- •Специфика «совпадений» Онегина и Обломова

- •Александр Блок. Прочтения из авторского диалога

- •Часть 1. В центре барышня и мир врагов и бродяг; вне и внутри русского человека.

- •Часть 2. Главный – солдат.

- •Часть 3. Думы самих 12.

- •Часть 4. Ванька и против – Катька.

- •Часть 5. Ситуация у Катьки: отрицание прошлого, отрицание святого. С одной стороны, прошлое сломало святое, с другой – попытка обернуть прошлое породило диктатуру.

- •Часть 6. За чужую девчонку – убили саму девчонку.

- •Часть 7. Горе мое – всем горе. Как от своего горя переходит герой к желанию горя всем.

- •Часть 8. Угроза: я и они.

- •Часть 9. Враг на перекрестке в растерянности.

- •Часть 10. Буря в природе и социуме.

- •Часть 11. Движение вперед с незримым.

- •Часть 12. Идут в войне с природой.

- •3.3. Учение о ноосфере как картина мира

- •Астрофизическая эволюция

- •Геологическая эволюция

- •Биологическая эволюция

- •Методологические выводы

- •Социальная эволюция

- •Технологическая эволюция

- •3.4. Фрагменты

- •Конспекты

- •Тесты-тексты

- •Конференции

- •Раздел 1. География России.

- •Раздел 2. Районы России.

- •Раздел 1. География России.

- •Раздел 2. Районы России.

- •Часть 1-я. Отрасли. 1. Общее. Ресурсы, занятость, размещение.

- •Часть 2. Экономика территорий. 1. Районы. Центральная Россия.

- •4. Приложения

- •1. Расписание в системе погружения

- •2. Уровни конспектирования и конференции

- •3.1. Фрагмент «машины» по математике

- •3.2. Русский язык: «Машина» для 8-го класса

- •4. Сказка и русская мифология

- •1. Пояснительная записка

- •2. Учебно-тематический план

- •5. Фантастика

- •1. Пояснительная записка к спецкурсу «Фантастика»

- •2. Учебно-тематический план

- •3. Содержание курса

- •Часть 1. Ознакомительная. Просмотр видеофантастики. Дважды.

- •Часть 2. Ознакомительная. Чтение фантастического рассказа.

- •Часть 1. Ознакомительная. Просмотр видеофантастики.

- •Часть 2. Ознакомительная. Чтение фантастического рассказа.

- •Часть 3. Итоговая.

- •4. Требования к уровню подготовки ученика

- •5. Учебно-методическое обеспечение

- •К курсу фантастики

- •6. География в начальной школе

- •1. Пояснительная записка

- •2. Учебно-тематический план

- •3. Содержание курса

- •4. Требования

- •5. Перечень методического обеспечения

- •7. «Сшибки»

- •1. Проверяемые безударные гласные в корне слова

- •2. Непроверяемые безударные гласные в корне слова

- •3. Чередующиеся гласные в корнях (а//о)

- •4. Проверяемые звонкие и глухие согласные в корне

- •5. Непроизносимые согласные в корне

- •8. Проект оболочки для начальной школы

- •1. Электронные и бумажные ресурсы по русскому языку и чтению

- •2. Математика

- •3. Вспомогательные оболочки

- •4. Специальная оболочка

- •9. Принципы построения учебных материалов ргк (русского гуманитарного комплекса)

- •Введение в систему конспектирования

- •Часть1. Приведение предложения к норме простого.

- •Пример конспекта

- •Работа с аудиофильмами

- •Введение в печатные диктанты

- •История: «хронологическая энциклопедия»

- •Корректирующая игровая система «Частотный анализ орфографических ошибок и опечаток»

- •Программа «Сшибки»

- •Типы прочтения и структура диалога как принцип реорганизации материала по литературе

- •Технология «конференций» и «интроференций»

- •Система учебных словарей

- •Расширение работы со словарем. Обучающие игры

- •Энциклопедия русских писателей

- •Энциклопедия российской культуры

- •Принципы индивидуализации

- •Лаборатория подготовки уроков

- •Лаборатория записи уроков

- •Принцип использования игр

- •Коллекция-картотека

- •Принципы работы с видео

- •Принципы электронизации

- •Конструктор слов и предложений

- •Заключение

- •С чего начать

- •Об алгоритме реализации идеала

- •Ученик в системе когнитивного капитала.

- •Содержание

- •Часть 1. Нормативный анализ сценариев школьника 10

- •Часть 2. Индивидуальное обучение 117

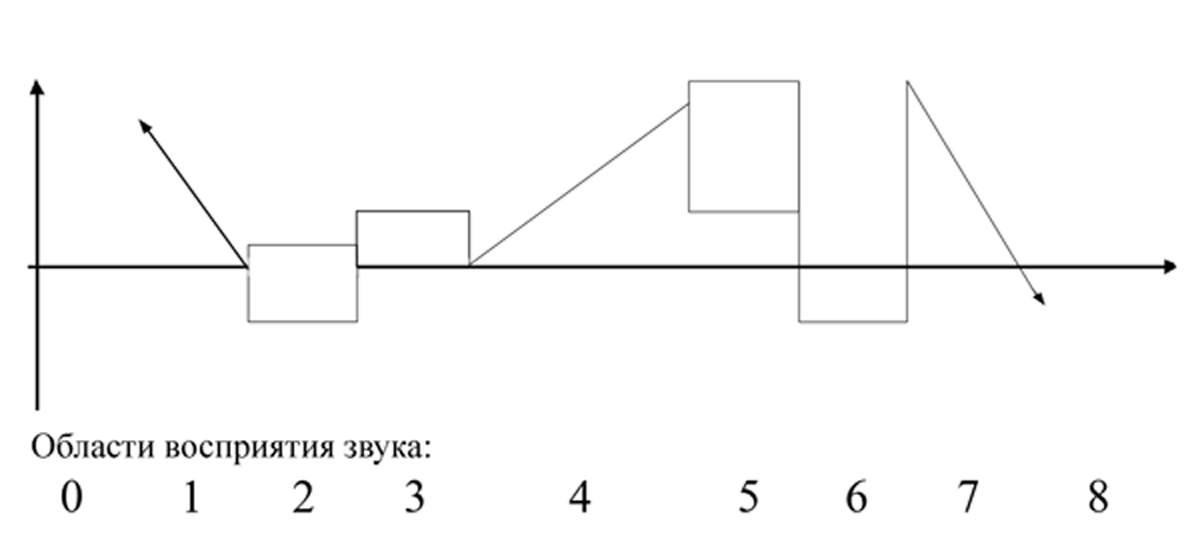

Проявление нормы на уровне восприятия

Норма сказывается вплоть до физиологического строения анализатора. Представим идеальную модель воздействия нормы на восприятие звука и голоса. В каждом человеке реально присутствуют все нормы. Рассмотрим строение анализатора на примере слухового. Анализатор восприятия слуха устроен следующим образом: звуки в зависимости от громкости воспринимаются по-разному (схема 1.6).

Участки звуков по громкости:

0) абсолютная тишина;

1) тишина с малыми звуками;

2) доверительный тихий голос;

3) работа в читальном зале, с подсказкой полуголосом;

4) восприятие пропорционально громкости;

5) указание процедуры и ответ,

6) истерический голос,

7) истерический крик.

8) гул массы, общества, где друг друга не замечают, запредельное торможение.

Схема 1.6. Строение слухового анализатора

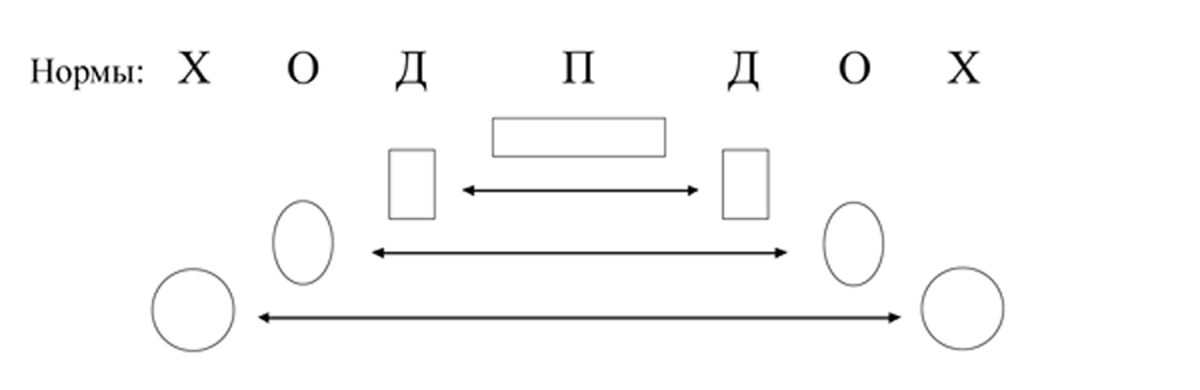

Схема 1.7. Реакция нормы на участки громкости

Как ведут себя нормы на разных участках громкости? (схема 1.7)

Наиболее адекватно звук воспринимает помощник, он в основном работает в режиме пропорциональности 4, все другие громкости вызывают у него напряжение.

Диктатор работает в чередовании участков 3 – 5. Он получает задание громким голосом, а работает в подсказке полуголосом, ученик отвечает громким (учитель-диктатор требует внятного ответа), поправки учителя полуголосом. Участки чередуются неравномерно по времени (ситуация полуголоса длиннее) и равномерно по собеседникам (процедура задается громко учителем, затем ответ громко учеником).

Опекун восприимчив к двум участкам – 2 и 6. Причем эти участки тесно связаны в нем самом. Участок 2 – это тихая похвала, которую опекающий говорит, касаясь опекаемого; говорит приблизившись. Участок 6 – крик опекающего, при этом он стоит недалеко от опекаемого, но кричит не на него, а в пространство, как будто и не ему. Это из-за того, что опекун не желает разрушить опекаемого, не желает, чтобы его крик оказал разрушительное действие, его крик направлен на исправление.

Особенность звукового поля опекуна состоит в том, что опекаемый четко понимает, что если было тихое обращение, то следует ждать громкого. Отсюда специфическая реакция на похвалу: он может сжаться сразу после нее, так как после похвалы зависимость усиливается, внимание опекающего нарастает, и эта ситуация рано или поздно разряжается криком.

Другая особенность звука для опекуна в том, что обращение выключает его работу, действует как запредельное торможение; независимо от громкости обращения опекаемый переключается.

Хулиган восприимчив к другим участкам громкости: 1 и 7. Участок 1 – это тихий звук. Его можно проиллюстрировать на ситуации одиночества. Когда вы удаляетесь в комнату, закрываете дверь, но звук потихоньку проникает. И чем тише звук, тем сильнее он отвлекает, возникает парадокс усиления слабого звука. Человек невольно прислушивается, и звук более громкий ему мешает меньше, чем такой тихий. Хулиган испытывает дискомфорт в состоянии участка 1. Участок 7, наоборот, вызывает спокойствие. Эту ситуацию можно рассмотреть на примере студенческой или школьной перемены. Человек находится в центре людей, которые громко говорят; звук силен, но такая ситуация воспринимается не как помеха, а успокаивает. Аналогичная ситуация на рынке. Помехи, посторонние громкие звуки не мешают, а успокаивают. Человек находится в толпе, на виду и при этом словно один, в безопасности.

Хулиган стремится избегать участка 1, испытывает в нем дискомфорт, но обожает участок 7.

У Ролана Барта, специалиста по семиотике, есть разведение шума и гула. Шум – звук, который мешает, – участок 1, гул – не мешает – участок 7. Шум может быть тише гула, но не дает работать, отвлечься.

Таким образом, помощник наиболее адекватно воспринимает звук, а хулиган – наиболее парадоксально. У опекуна и диктатора звуковые ситуации имеют структурное строение, т. е. состоят из двух зон, которые оказываются взаимосвязанными. Кроме связки двух типов громкости, у опекуна и диктатора наблюдается нарушение адекватности восприятия громкости звука.

Модель нормы на уровне анализатора будет проявляться как предпочтение в слышании одних типов звуков перед другими. При параллельном звучании анализатор отбирает и слышит звуки соответствующей нормы и игнорирует несоответствующие; первые воспринимаются как рабочие, или шум, вторые – как гул.

По реакции на разные звуки легко определить норму ребенка. Строение нормативного анализатора звука показывает, что восприятие звука зависит не столько от громкости, смолью от психического смысла звука. Так, звук равной громкости может быть истерикой разочарования, приказом выполнять процедуру, смехом раскрытия маски и сообщением другу о достижении. Но психические параметры нормативного восприятия приводят к тому, что ребенок либо не слышит звук, психически не ориентированный на его норму, либо воспринимает психическую составляющую звука неадекватно.

Например, приказ может быть сказан тихим голосом, но ученик, воспитанный в норме диктата, его услышит, а опекаемый – нет.

Первичные сценарии – это нормы семьи, перенесенные в школу. Обычно первичные сценарии господствуют в сентябре первого года обучения. Ребенок пока не знает способа общения, отличного от того, который всю его жизнь существовал в семье, поэтому не может реагировать иначе, нежели по норме своей семьи. Дошкольные учреждения, уличные коллективы повышают нормативное разнообразие поведенческих реакций первоклассника.

Следовательно, учет норм семьи – важнейший параметр начала формирования ученика. Без коррекции семьи ученик вбирает в себя знакомые нормы. Возникает сращивание нормы и ученика. Сращивание преобладает в воспитательном процессе обычной школы.