- •Кафедра судовой автоматики и измерений Схемотехника

- •Санкт-Петербург

- •Введение

- •Конструкция персонального компьютера

- •1.1. Термины

- •1.2. Системные ресурсы пк

- •1.3. Клавиатура

- •1.4. Манипуляторы (mouse, trackball)

- •2. Системная плата

- •2.1. Конструктив и установка плат

- •2.3. Чипсет

- •2.4. Синхронизация компонентов системной платы

- •2.5. Шины расширения ввода/вывода

- •2.5.1. Шина isa (Industrial Standard Architecture)

- •2.5.2. Шина pci (Peripheral Component Interconnect bus)

- •2.5.3. Шина agp (Accelerated Graphic Port)

- •3. Процессоры

- •3.1. Питание и охлаждение процессоров

- •3.2.1. Процессоры 8086/8088 — родоначальники семейства

- •3.2.2. Процессор 80286

- •3.3.1. Архитектура процессоров

- •3.3.2. Внутренний кэш

- •3.4. Процессоры 386/387

- •3.5. Процессоры 486

- •3.5.1. OverDrive-процессоры фирмы Intel для системных плат 486

- •3.5.2. Процессоры, совместимые с i486

- •3.6. Обзор процессоров семейства Pentium

- •3.7. Процессоры пятого поколения класса Pentium

- •3.8. Процессоры, совместимые с Pentium

- •3.8.3. Малораспространенные Pentium-совместимые процессоры

- •3.9. Шестое поколение процессоров Pentium

- •3.9.1. Процессоры Pentium II

- •3.9.2. Процессоры Pentium III

- •3.9.3. Процессоры Celeron

- •3.10. Процессоры Pentium 4

- •3.11. Мобильные процессоры

- •3.12. Ошибки процессоров Pentium

- •3.13. Основные характеристики процессоров

2. Системная плата

Системная, или материнская, плата персонального компьютера (System board или Mother board) является основой системного блока, определяющей архитектуру и производительность компьютера. На ней устанавливаются следующие обязательные компоненты:

Процессор(ы) и сопроцессор.

Память: постоянная (ROM или Flash BIOS), оперативная (DRAM), кэш (SRAM).

Обязательные системные средства ввода/вывода.

Интерфейсные схемы и разъемы шин расширения.

Кварцевый генератор синхронизации со схемой формирования сброса системы по сигналу PowerGood от блока питания или кнопки reset.

Дополнительные стабилизаторы напряжения питания для низковольтных процессоров VRM (Voltage Regulation Module).

Кроме этих сугубо обязательных средств, на большинстве системных плат устанавливают и контроллеры интерфейсов для подключения гибких и жестких дисков (IDE, SCSI), графический адаптер, аудиоканал, а также адаптеры СОМ-, LPT- и USB-портов, «мыши» и другие. Контроллеры, требующие интенсивного обмена данными (IDE, SCSI, графический адаптер), используют преимущества локального подключения к шине процессора. Цель размещения других контроллеров на системной плате — сокращение общего числа плат компьютера.

Системные платы первых PC, выполненных на процессорах 8088/86, кроме процессора содержали несколько периферийных БИС (контроллеры прерываний, прямого доступа к памяти, контроллер шины) и связующую логику на микросхемах малой и средней степени интеграции. Современные платы исполняются на основе чипсетов (Chipset) — наборов из нескольких БИС, реализующих все необходимые функции связи основных компонентов — процессора, памяти и шин расширения. Чипсет определяет возможности применения различных типов процессоров, основной и кэш-памяти и ряд других характеристик системы, определяющих возможности ее модернизации. Его тип существенно влияет и на производительность — при одинаковых установленных компонентах (процессор, память, графический адаптер и жесткий диск) производительность компьютеров, собранных на разных системных платах — читай, чипсетах, — может отличаться на 30%.

2.1. Конструктив и установка плат

Унификация и стандартизация компонентов PC распространяется на системные платы, предназначенные для установки в корпуса обычного исполнения. Некоторые «фирменные» платы имеют специфические габаритные и присоединительные размеры, и их можно устанавливать только в «родные» корпуса. Таким специфическим конструктивом отличаются, например, платы и корпуса компьютеров IBM PS/2, Acer, Compaq, Digital, Packard Bell и ряд других. К ним, естественно, некоторые последующие тезисы неприменимы. Здесь будут рассмотрены конструктивы системных плат, предназначенных для установки в корпуса машин класса AT, Системные платы класса XT интереса уже почти не представляют, а использование корпуса XT для компьютера AT в принципе возможно, но вызывает массу неудобств и ограничений.

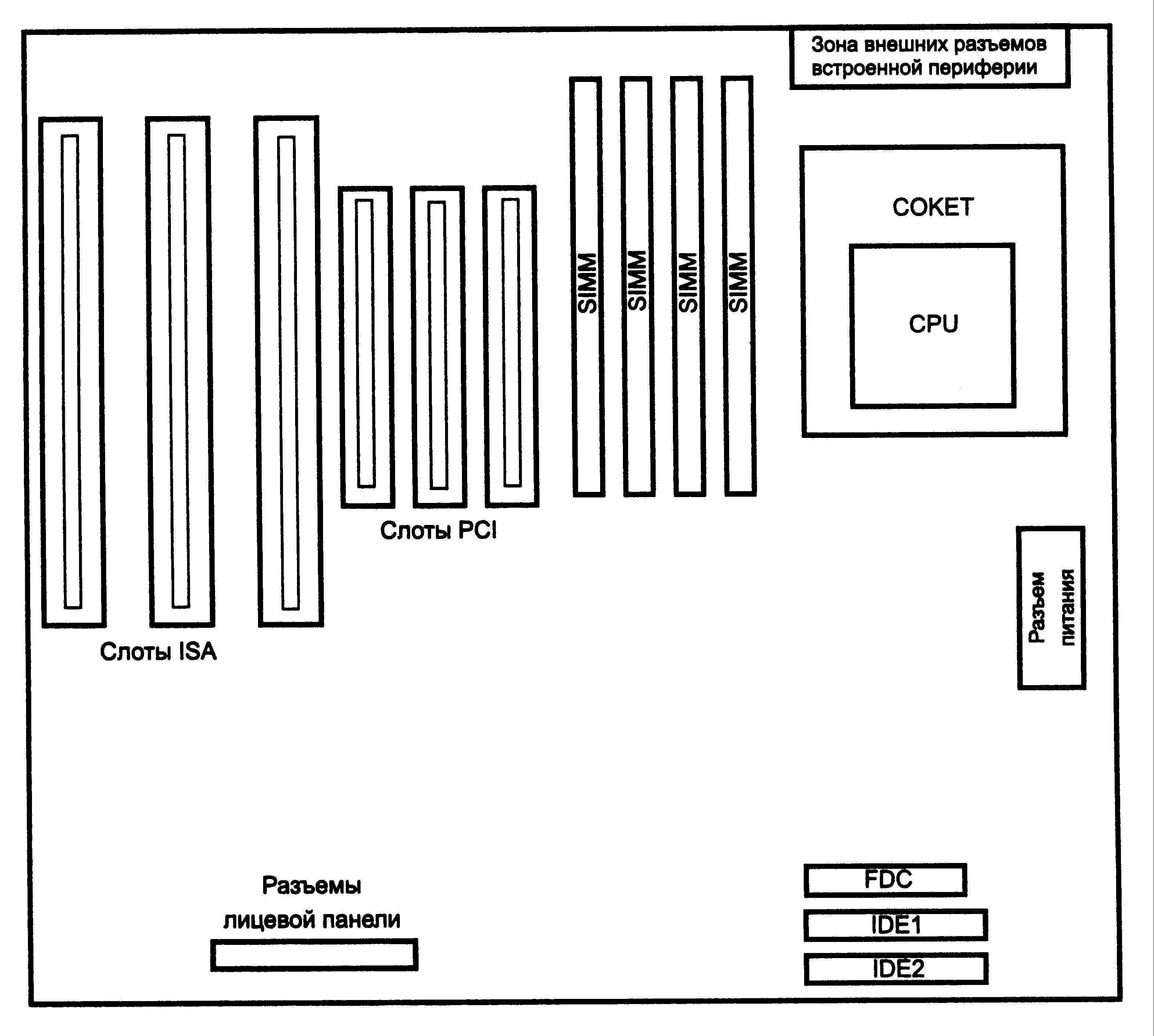

Традиционные платы Full AT (305х350 мм) и Baby AT (220х330 мм) для корпусов Desktop, Baby AT, Mini- , Midi- и Big Tower имеют фиксированное расположение слотов и разъема клавиатуры относительно задней кромки платы и унифицированную систему крепежных отверстий платы, что облегчает ремонтопригодность и модернизируемость системных блоков. Их примерный вид изображен на рис. 2.1.

Рис. 2.1 Материнская плата АТ

Платы устанавливаются с помощью пластмассовых вставок, входящих в прорези шасси. Эти вставки обеспечивают вертикальную и продольную (вдоль оси слотов расширения) фиксацию платы. Они позволяют выставить плату в правильное положение относительно задней стенки корпуса, которое уточняется при установке в слоты плат расширения. В требуемом положении плата фиксируется одним или несколькими винтами, завинчиваемыми в предварительно установленные в шасси резьбовые втулки. Эти же винты обеспечивают теоретически единственную точку соединения заземленного (через блок питания) корпуса компьютера с общим проводом источника питания.

Для того чтобы снять системную плату, из нее необходимо извлечь все карты расширения и отсоединить кабели подключения (по крайней мере, короткие). В корпусах типа Mini Tower необходимо снять (или в некоторых корпусах — выдвинуть) шасси, на котором закреплена системная плата. Отвинтив крепежные винты, плату немного сдвигают влево, после чего ее можно снять с шасси.

Установка платы производится в обратном порядке, фиксирующие винты затягиваются после установки платы в корпус и установки какой-либо платы расширения.

При установке платы следует избегать следующих ошибок сборки:

Недостаточное количество точек крепления. Шасси и плата обычно имеют избыточное количество возможных точек установки вставок и резьбовых втулок, из которых не все могут совпадать друг с другом. Используемые точки крепления обязательно должны окружать зону слотов расширения со всех четырех сторон (углов). В противном случае при установке плат расширения висящий край системной платы отогнется, что может привести к ненадежному контакту и даже скрытому обрыву печатных проводников системной платы.

Неправильное использование крепежных винтов. Диаметр крепежных отверстий на плате позволяет вставлять в них как пластмассовые вставки, так и металлические крепежные винты. Отверстия, предназначенные для винтов, обычно с обеих сторон платы имеют ободок печатной шины «земли», или, наоборот, их окружает, их окружает зона, свободная от печатных проводников. Около отверстий, предназначенных для пластмассового крепежа, близко к краю могут проходить тонкие печатные проводники. Если эти отверстия использовать для металлических винтов, возможно короткое замыкание проводников на корпус или даже их обрыв во время затягивания винтов. Если отверстие с близко расположенными проводниками все-таки приходится использовать для винтов, то на них следует установить (приклеить) изолирующую шайбу.

Использование слишком длинных винтов. При этом винт не удается затянуть до фиксации платы. Это чревато ненадежностью заземления общего провода, что может приводить к случайным сбоям в работе. Если винт не удается затянуть, а винта покороче нет, можно подложить шайбу (если заземляющий ободок есть на нижней стороне платы, шайба может быть и изоляционной).

Интерфейсные разъемы подключения портов ввода/вывода, шин IDE и SCSI и прочие могут располагаться в различных местах системной платы. Из внешних разъемов, установленных на системной плате, однозначно определено только место разъема клавиатуры. Положение остальных разъемов стандартом не задано. Плату, у которой на задней кромке установлены внешние интерфейсные разъемы, можно без проблем установить только в «родной» корпус. В «чужих» корпусах с ними могут не совпасть отверстия на задней стенке. В самом неприятном случае они могут оказаться напротив ребер жесткости корпуса — здесь уже за напильник браться не захочется.

Новый стандарт АТХ на конструктив системной платы и корпуса PC определяет размеры плат 305х244 мм (Mini-АТХ — 284х208 мм) и существенно упрощает соединения, задавая достаточно удобное местоположение ключевых компонентов системной платы. Представление о расположении ее компонентов дает рис. 2.2.

Основные новшества компоновки АТХ:

Все внешние разъемы (клавиатуры и встроенной периферии) располагаются в два этажа и сгруппированы у правого края платы. Для них в АТХ-корпусе предусмотрено одно большое прямоугольное окно.

Процессор может располагаться под блоком питания, и тогда его радиатор может обдуваться потоком воздуха внутреннего вентилятора блока питания или дополнительным, устанавливаемым снаружи блока питания. Расстояние (по высоте) до блока питания позволяет менять процессор, не снимая системной платы.

Разъемы адаптеров НГМД и IDE располагаются у правого переднего края платы, что позволяет хорошо разместить кабели в корпусе и сократить их длину, что немаловажно для режимов PIO Mode и UltraDMA порта IDE.

Модули памяти устанавливаются в легкодоступном месте.

В дополнение к традиционному набору питающих напряжений введен источник питания 3,3/3,6 В, позволяющий упразднить один из VRM на системной плате и существенно уменьшить мощность, рассеиваемую оставшимися VRM.

Рис.2.2 Системная плата АТХ

Для блока питания определен сигнал программно-управляемого отключения питания, что является эффективной защитой от преждевременного выключения питания при незакрытых приложениях. Полное отключение питания обеспечивается выключателем блока питания, который теперь снова переместился на заднюю панель корпуса.

Блок питания имеет «дежурный» маломощный источник +5V Standby для питания цепей управления потреблением и устройств, активных и в спящем режиме (например, факс-модема, способного по звонку «разбудить» машину).

Питание подается через один 20-штырьковый разъем. Некоторые платы «переходного периода» имеют дополнительно и пару разъемов для питания от традиционных блоков. При этом, конечно, теряется возможность программного отключения питания и снижения мощности, рассеиваемой VRM.

Из вышеперечисленного становится очевидным, что установка АТХ-плат в традиционный корпус с традиционным блоком питания (как, впрочем, и обратная комбинация) весьма проблематична.

Единое окно для всех разъемов на задней стенке имеет неприятную обратную сторону — не всегда понятно, чем закрывать его неиспользуемое пространство. Металлический лист-заглушка с прорезями под имеющиеся разъемы, поставляемый с системной платой АТХ, не всегда хорошо сочетается с конкретным АТХ-корпусом. Хорошо, если удается использовать сочетание «дежурных» заглушек, поставляемых с корпусом, с заглушками платы.

Для низкопрофильных корпусов (Slim Case) существует стандарт LPX (Low Profile). Платы LPX имеют всего один слот расширения, в который устанавливается специальная плата-переходник Riser Card, а в него уже устанавливаются платы адаптеров расширения. Таким образом, системная плата и платы расширения оказываются расположенными в параллельных горизонтальных плоскостях, что позволяет снизить высоту корпуса.

Новый стандарт NLX для низкопрофильных корпусов своими идеями (преследуемыми целями) напоминает АТХ. Стандарт задает размер платы, расположение крепежа, Riser Card и внешних разъемов, расположение и допустимые высоты компонентов. В этом конструктиве периферия (IDE, гибкие диски, компоненты лицевой панели) подключается к разъемам, установленным на Riser Card. Таким образом удается разгрузить системную плату, но, в отличие от прежних низкопрофильных конструктивов, Riser Card теперь является необходимым компонентом. Изменился и способ стыковки: если раньше Riser вставляли в слот системной платы, то теперь наоборот: системная плата справа имеет краевой разъем с 340 контактами (по 170 печатных контактов с каждой стороны). Этот разъем вставляется в слот Riser Card и несет сигналы всех системных шин расширения и многих периферийных интерфейсов. Так что в стандарте NLX внешние связи системной платы задаются очень жестко — это расплата за высокие технологии в малых габаритах.

2.2. BIOS

Базовая система ввода/вывода BIOS является ключевым элементом системной платы, без которого все ее замечательные компоненты представляют собой лишь набор дорогих «железок». BIOS, пользуясь средствами, предоставляемыми чип-сетом, управляет всеми компонентами и ресурсами системной платы. Из этого следует, что используемая версия BIOS очень сильно привязана к чипсету, и, кроме того, она должна знать особенности применяемых компонентов (процессор, память, интегрированные контроллеры). Код BIOS хранится в микросхеме энергонезависимой постоянной (ROM BIOS) или флэш-памяти (Flash BIOS). С точки зрения регулярной работы, тип носителя BIOS принципиального значения не имеет. С точки зрения модифицируемости, флэш-память имеет явное преимущество — возможность модернизации прямо в компьютере, иногда, правда, оборачивающееся недостатком. Определить, какой носитель BIOS используется на данной системной плате можно, сняв наклейку с микросхемы (на ней обычно напечатаны выходные данные BIOS) и прочитав обозначение:

28Fxxx — флэш-память 12 В;

29Сххх — флэш-память 5 В;

29LVxxx — флэш-память 3 В (редкий вариант);

28Сххх — EEPROM, близкая по свойствам к флэш-памяти;

27Сххх — EPROM, записываемая на программаторе и стираемая ультрафиолетом (если есть стеклянное окошко);

РН29ЕЕ010 — ROM фирмы SST, перезаписывается аналогично флэш-памяти;

29ЕЕ011 — флэш-память 5 В фирмы Winbond;

29С010 — флэш-память 5 В фирмы Atmel.

Причин взяться за модернизацию BIOS может быть несколько, например:

Некорректная работа в некоторых режимах (например, самопроизвольный переход в энергосберегающий режим, выражающийся в остановках винчестера, гашении экрана или внезапном резком снижении производительности вроде бы нормально функционирующего компьютера). По мере выявления ошибок производитель выпускает новые версии BIOS (возможно, и с новыми ошибками).

Несогласованность драйверов BIOS с требованиями новых версий ОС.

Получение новых функциональных возможностей, повышение производительности.

Желание иметь самую свежую версию (для любителей экспериментировать на себе).

Стереть конфигурационную информацию в NVRAM (включая и ESCD), если для этой цели нет переключателя или опции в BIOS Setup. Утилита перепрограммирования флэш-памяти выполняет это действие автоматически или предлагает его выполнить из своего меню.

Новую версию BIOS лучше всего получать от изготовителя системной платы, большая коллекция версий и утилит доступна в сети Интернет по адресу http://www.sysdoc.pair.com. Фирмы-разработчики BIOS (например, AMI, Award) новые версии BIOS для конечных пользователей не поставляют. Свои новые продукты с инструментальными средствами они поставляют разработчику системной платы, который производит окончательную «подгонку» BIOS под конкретную модель платы, особенности которой он знает лучше всех. В первом приближении BIOS различных системных плат с одинаковыми или близкими чипсетами могут оказаться (или показаться) совместимыми — по крайней мере, при включении выводится заставка, проходит POST и даже загрузка. Однако при более тщательном тестировании может оказаться, например, что невозможно обратиться к дискам (гибким или жесткими), не работают порты, доступна не вся память и т. п. Хорошо, если при этом удастся загрузить утилиту перепрограммирования BIOS, чтобы вернуться к старой (предварительно сохраненной!) версии.

Утилиты перезаписи флэш-памяти привязаны к поддерживаемым типам микросхем энергонезависимой памяти, системным платам (чипсетам) и производителям (иногда и версиям) BIOS. Обычно не удается штатным способом (в компьютере) переписать BIOS со сменой производителя (Award, AMI, Phoenix). Как вариант возможна замена (хотя бы временная) микросхемы BIOS на снятую с аналогичной системной платы, но если микросхема припаяна, а не установлена в кроватку, процедура замены сильно осложняется. Смело заниматься перепрограммированием BIOS можно, только когда вы имеете доступ к программатору и микросхема BIOS установлена в кроватке.

Если новая версия BIOS не позволяет загрузить компьютер, ряд системных плат позволяет включить режим восстановления (Boot Block Recovery). Для этого на плате должен быть специальный переключатель или джампер. В режиме восстановления работает только дисковод, в который необходимо установить специальную дискету с файлом-образом ROM BIOS. При этом «сообщения» пользователю могут сводиться к подмигиванию индикатором дисковода и гудкам динамика. Язык этих сообщений должен приводиться в описании системной платы. Иногда режим восстановления включается автоматически (если Boot Block получает управление в начале POST всегда, он может оценить корректность содержимого основного блока ПЗУ и при необходимости включить режим восстановления).

Если же после неудачного перепрограммирования режим восстановления не спасает (или отсутствует), а доступного программатора нет, то есть хотя и рискованный, но возможный вариант «горячей замены» ROM BIOS. Для этого из аналогичной работоспособной системной платы извлекают микросхему BIOS, устанавливают ее вместо испорченной, включают и загружают компьютер как для режима перезаписи BIOS. При этом в Setup должно быть разрешено применение теневой памяти для области системной BIOS. Далее, не выключая питания (опасно, но в безвыходном положении можно рискнуть) заменяют микросхему на неверно записанную и выполняют процедуру перезаписи. Компьютер продолжает работать, поскольку код BIOS исполняется из теневой области ОЗУ. Файл-образ для перезаписи может быть получен как копия «спасительной» микросхемы, сделанная той же программирующей утилитой.

Говоря о недостатках флэш-BIOS, имеется в виду опасность потери работоспособности системной платы не только из-за неосмотрительных действий пользователя, модернизирующего BIOS, но и новое «поле деятельности» для вирусов. Стереть BIOS, зная работу чипсета и конкретной микросхемы памяти, можно даже отладчиком DEBUG. Парольная (программная) защита перезаписи может быть взломана, а надежная аппаратная защита (необходимостью подачи высокого напряжения для стирания и программирования, а также сигнал защиты записи) имеется далеко не у всех микросхем энергонезависимой памяти и системных плат.