- •Липиды крови

- •Атерогенез

- •Типы гиперяипидемий

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Факторы риска ибс

- •Константные

- •Вторичная профилактика

- •Первичная профилактика

- •Первичная профилактика ибс

- •Изменение образа жизни

- •Изменение образа жизни. Повторные анализы через 3 мес

- •Регуляция артериального давления

- •Классификации

- •Стадия — повышение ад более 160/95 мм рт. Ст. Без органических изменений сердечно-сосудистой системы

- •Органы-мишени и группы риска

- •Стратификация риска

- •Клиническая картина и диагностика

- •Основные виды артериальных гипертензий и их дифференциальная диагностика

- •Поздние

- •Лечение

- •Осложнения

- •Прогноз

- •Гипертонический криз

- •Высокое ад: клонидин, лабеталол, каптоприл

- •Проявляется или нарастает поражение органов-мишеней

АТЕРОСКЛЕРОЗ

А

\т

i

теросклероз — патологический процесс, приводящий к изменению стенки артерий в результате накопления липидов, образования фиброзной ткани и формирования бляшки, сужающей просвет сосуда. Атеросклероз не считают самостоятельным заболеванием, клинически он проявляется общими и/или местными расстройствами кровообращения, часть из которых выделена в отдельные нозологические формы.Наиболее часто атеросклеротический процесс развивается в аорте, бедренных, подколенных, большеберцовых, венечных, внутренней и наружной сонных артериях и артериях мозга. Атеросклеротические изменения, как правило, возникают в местах бифуркации аорты и артерий. Осложнения атеросклероза обусловливают 1/2 всех смертельных случаев и 1/3 смертельных случаев у лиц в возрасте 35—65 лет.

Липиды крови

В плазме крови холестерин и триглицериды связаны с белками и называются липопротеинами (ЛП). Степень их участия в атерогенезе зависит от размеров ЛП (табл. 1-1).

Наименьшие по размеру (5-12 нм) — ЛП высокой плотности (ЛПВП) — легко проникают в стенку артерий и также легко её покидают, таким образом не участвуя в атерогенезе.

ЛП низкой плотности (ЛПНП, 18—25 нм), ЛП промежуточной плотности (ЛППП, 25—35 нм) и небольшая часть ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП, размер около 50 нм) достаточны малы для того, чтобы проникнуть в стенку артерий. После окисления эти ЛП легко задерживаются в стенке артерий.

Крупные по размеру ЛП — хиломикроны (75— 1200 нм) и ЛПОНП значительных размеров (80 нм) — слишком велики для того, чтобы проникнуть в артерии, и поэтому не считаются атерогенными.

Между содержанием холестерина ЛПНП и риском развития ишемической болезни сердца (ИБС) имеется

Таблица 1-1. Физико-химические характеристики основных классов липопротеинов

|

Плотность, г/мл |

Мол. масса, кД |

Диаметр, нм |

Триглицериды, % |

Холестерин, % |

Фосфолипиды, % |

Хиломик роны |

0,95 |

<п О О О |

75-1200 |

80-95 |

2-7 |

3-9 |

ЛПОНП |

0,95-1,006 |

О 1 оо о о со |

30-80 |

55-80 |

5-15 |

10-20 |

ЛППП |

1,006-1,019 |

5-ю- 103 |

25-35 |

20-50 |

20-40 |

15-25 |

• ЛПНП |

1,019-1,063 |

2,3 • 103 |

18-25 |

5-15 |

40-50 |

20-25 |

ЛПВП |

1,063-1,210 |

1,7-3,6- 103 |

5-10 |

5-10 |

15-25 |

20-30 |

прямая зависимость — чем больше содержание холестерина ЛПНП, тем выше риск развития ИБС. Между содержанием холестерина ЛПВП и риском развития ИБС имеется обратная зависимость — чем выше содержание в крови холестерина ЛПВП, тем ниже риск развития ИБС.

Триглицериды содержатся в основном в хиломикронах (80—95%), они синтезируются в слизистой оболочке тонкой кишки из жиров, поступающих с пищей, и в ЛПОНП (55—80%). Выраженную гипертриглицеридемию не считают атерогенной, так как крупные по размеру хиломикроны и ЛПОНП не могут проникнуть через стенку артерий, однако значительная гипертриглицеридемия может вызвать панкреатит. ЛПНП и ЛПВП содержат небольшое количество триглицеридов (5—15%).

Атерогенез

Патогенез атеросклеротического поражения кровеносных сосудов (атерогенез) призваны объяснить три гипотезы. Само поражение стенки сосуда развивается постадийно.

СТАДИИ АТЕРОГЕНЕЗА

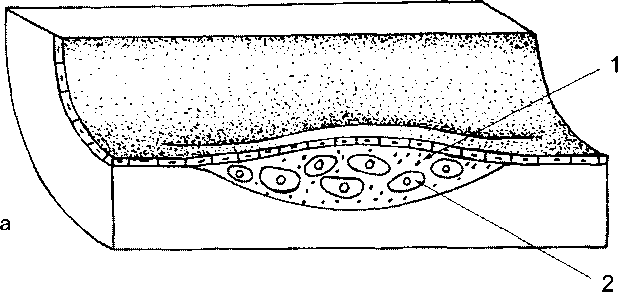

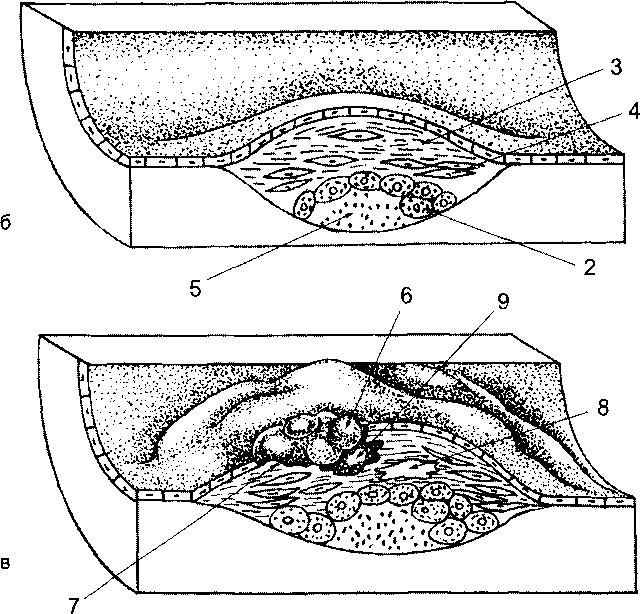

Атеросклеротические изменения происходят во внутренней оболочке артерий. Этот процесс протекает в три стадии (рис. 1-1): жировая полоска, фиброзная бляшка и комплексные нарушения.

Жировая полоска

Жировая полоска — раннее морфологическое проявление атеросклероза. С момента рождения человека в сосудах можно обнаружить пятна желтоватой окраски размером 1—2 мм. Эти пятна, являющиеся отложениями липидов, с течением времени увеличиваются и сливаются друг с другом. Гладкомышечные клетки и макрофаги появляются во внутренней оболочке артерий, макрофаги накапливают липиды и превращаются в пенистые клетки. Так возникает жировая полоска, состоящая из гладкомышечных клеток и содержащих липиды макрофагов. Но отложение липидов в виде жировых полосок в стенке артерий не означает обязательное перерастание процесса в следующую стадию (формирование фиброзной бляшки).

Фиброзная бляшка

Фиброзная бляшка располагается во внутренней оболочке артерий и растёт эксцентрично, со временем уменьшая просвет сосуда. Фиброзная бляшка

Рис.

1-1. Атеросклеротические

изменения в артерии, а — жировая полоска,

б — фиброзная бляшка, в — комплексные

нарушения. 1 — межклеточные липиды, 2 —

пенистые

клетки, 3 — фиброзная капсула, 4 —

гладкомышечные клетки, 5 — липидное

ядро, 6 — тромб, 7 — изъязвление, 8 —

кальцификация, 9 — кровоизлияние.

имеет плотную капсулу, состоящую из клеток эндотелия, гладкомышечных клеток, Т-лимфоцитов, пенистых клеток (макрофагов), фиброзной ткани, и мягкое ядро, содержащее эфиры и кристаллы холестерина. Холестерин образуется не за счёт локального синтеза, а поступает из крови.

Комплексные нарушения

Комплексные нарушения заключаются в уменьшении толщины капсулы фиброзной бляшки менее 65 мкм и нарушении её целостности — появлении трещин, язв, разрывов. Этому способствуют следующие факторы:

Увеличение зоны атероматоза более чем на 30—40% от общего объёма фиброзной бляшки (за счёт накопления холестерина).

Инфильтрация поверхности фиброзной бляшки макрофагами (более 15% поверхности бляшки), приводящая к асептическому воспалению.

. Воздействие металлопротеаз, продуцируемых макрофагами и вызывающих деструкцию коллагена, эластина и гликопротеинов.

. Высокое содержание окисленных ЛПНП, вызывающих продукцию медиаторов воспаления и стимуляцию адгезии моноцитов.

Нарушение целостности фиброзной бляшки приводит к прикреплению к ней тромбоцитов, их агрегации, тромбозу и развитию клинической картины, соответствующей расположению фиброзной бляшки (инфаркт миокарда, ишемический инсульт и т.д.), в связи с частичным или полным прекращением кровотока в поражённых сосудах.

ПАТОГЕНЕЗ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Существуют три гипотезы, объясняющие возникновение атеросклероза: липидная, хронического повреждения эндотелия и моноклональная.

Липидная гипотеза

Предполагают, что остатки ЛП, богатых триглицеридами, захватываются макрофагами, что приводит к формированию ранних проявлений атеросклеротического процесса (стадия липидных полосок). Длительное пребывание ЛП в эндотелии сопровождается повреждением этих клеток, что в свою очередь приводит к отложению липидов во внеклеточном пространстве. Повреждение эндотелия и дальнейшее прогрессирование атеросклеротических изменений способствуют образованию фиброзной бляшки.

Повреждение эндотелия

Гипотеза хронического повреждения эндотелия базируется на том, что ряд таких факторов, как изменённый кровоток, увеличение концентрации холестерина ЛПНП, токсические и инфекционные агенты (вирусы, бактерии, хламидии), высокое содержание гомоцистеина могут приводить к повреждению поверхности внутренней оболочки артерии. Это ведёт развитию хронического воспаления с вовлечением макрофагов, Т-лимфоцитов, тромбоцитов и гладкомышечных клеток.

Моноклональная гипотеза

Моноклональная гипотеза (неопластическая) основывается на предположении, что в основе атерогенеза находится мутация одного из многих генов, регулирующих клеточный цикл, что и приводит к пролиферации гладкомышечных клеток сосудистой стенки. Изменённые гладкомышечные клетки запускают атеросклеротический процесс.