- •60.Основные процессы первой стадии гликолиза, их физиологическая значимость.

- •61.Реакции второй стадии гликолиза, их физиологическая значимость.

- •62. Образование ацетил-СоА, его участие в метаболизме. Общая схема и суммарное уравнение цикла Кребса (трикарбоновых кислот).

- •63.Основные ферменты и реакции цикла Кребса.

- •64.Основные реакции и физиологическая роль глиоксилатного пути.

- •66.Основные компоненты и их последовательность расположения в митохондриальной электрон-транспортной цепи. Суммарная схема работы этц дыхания.

- •67.Характеристика комплексов I и II этц дыхания.

- •68.Характеристика комплекса III этц дыхания.

- •69.Характеристика комплекса IV этц дыхания.

- •70. Локализация и механизм сопряженного с транспортом протонов синтеза атф

- •71. Строение и механизм работы комплекса митохондриальной атф-синтазы

- •72. Строение и свойства воды, её функции в растении

- •73. Когезия и адгезия, уникальные свойства воды, роль воды в жизни растений.

- •74. Симпластический и апопластический пути переноса воды и растворенных веществ. Механизм транспорта воды через мембрану

- •76. Аквапорины: структура, функции и механизм регуляции.

- •77. Транспирация, ее механизм и роль в жизни растений. Механизм гуттации.

- •79. Механизм передвижеия воды из корня в надземные органы. Верхний и нижний концевые двигатели.

- •81. Осноные функции макро- и микроэлементов минерального питания.

- •82. Доступнось минеральных элементов, роль хелатов в минеральном обмене.

- •83. Принцип пассивного и активного транспорта веществ. Законы Фика, электрохимический потенциал ионов, его значение в жизни растений.

- •84. Потенциал Нернста, мембранный диффузионный потенциал.

- •85. Потенциал Доннана, моделирование процессов минерального обмена. Строение эпидермиса корня в связи с его поглощающей функцией.

- •86. Транспорт веществ из почвенного раствора в цитоплазму через плазматическую мембрану эпидермальных клеток корня. Особенности строения эпидермиса корня.

- •87. Примеры структуры субъединиц катионных каналов, их молекулярно-биологических и физиологических свойств.

- •5 Типов

- •93. Механизм фиксации азота бобовыми, стадии и значение нодуляции.

- •94. Химизм и физиологическая значимость реакций переаминирования.

- •96. Определения роста, развития и онтогенеза растений. Этапы онтогенеза.

- •97. Кривая роста растений, ее фазы. Скорость роста растений. Классификация типов дифференцированных клеток.

- •98. Физиологическая роль, локализация и типы меристем. Рост стебля двудольных.

- •100. Классические и современные представления о росте клетки растяжением.

- •102. Фитогормоны, признаки отнесения вещества к гормонам, критерии обнаружения рецепторов. Названия основных классов фитогормонов.

- •103. Общие принципы сигнализации при помощи рецепторов клеточной поверхности. Понятие сигнальной трансдукции и сигнальных агентов. Три основные типа мембраных рецепторов.

- •107. Строение и функции ауксинов.

- •109. Механизмы стимуляции роста ауксинами.

- •110. Структура и функции цитокининов.

- •111. Химическая природа, разнообразие и функции гиббереллинов.

- •112. Химическая природа и основные функции брассиностероидов, этилена, абсцизовой кислоты и активных форм кислорода.

- •113. Негормональные регуляторы роста растений. Их типы и применение.

- •114. Определение стресса по Селье и другим авторам, триада Селье, широта понятия стресса в современной биологии растений.

- •115. Примеры стрессоров. Наиболее важные стрессы. Определение адаптации. Специфический и неспецифический стрессовые ответы. Общие схемы эустресса и дистресса у растений

- •116. Классическое и современное определение оксидативного стресса. Важность оксидативного стресса. Основные типы активных форм кислорода, время их распада.

- •119. Основные сайты (места) биосинтеза афк в растениях, локализация синтеза афк в фотосистемах. Классический и неклассический пути синтеза гидроксильного радикала.

- •120. Детоксификация афк в органеллах растений. Сайты синтеза супероксида в пероксисомах.

- •121. Аскорбат-глутатионовый цикл, его физиологическая роль

- •122. Методы изучения оксидативного стресса, афк-сенсоры (рецепторы) в клетках растений. Кальций-связывающие белки и их физиологическая роль.

- •123. Реакции гидроперекисного окисления липидов.

- •126. Механизм поступления натрия и борьба с засолением. Способы защиты от избытка солей.

- •4. Активацяи sos2 (протеин-киназы) – напрямую под действием прямого физического взаимодействия с sos3

- •127. Оксидативное «повреждение» углеводов и нуклеиновых кислот

- •128. Основные и вспомогательные системы антиоксидатной защиты растений.

- •129. Пероксидазы растений, их структура, функция и физиологические роли.

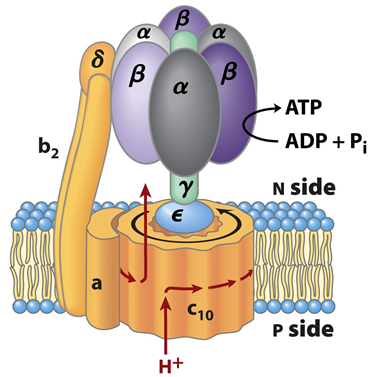

71. Строение и механизм работы комплекса митохондриальной атф-синтазы

Две b-субъединицы (b2) комплекса Fo тесно связаны с тремя парами α- и β-субъединиц комплекса F1, удерживая его в фиксированном положении относительно мембраны.

В комплексе Fo (оранжевый цвет на рис.), погруженном в мембрану, центральный комплекс – цилиндр c 10 субъединицами с (c10) прикреплен к стержню комплекса F1 (он образуется субъединицами γ и ε).

Когда протоны двигаются из стороны Р (пи-сайд, P side) к стороне N (эн-сайд, N side) через Fo, цилиндр с10 и стержень γ-ε поворачиваются, приводя к изменению конформации субъединицы β комплекса F1

(с этими субъединицами поочереди реагирует γ-субъединица, что приводит к «постоянному» синтезу АТФ).

структурно-функциональном плане АТФ-синтаза состоит из двух крупных фрагментов, обозначаемых символами F1 и F0. Первый из них (фактор сопряжения F1) обращён в сторону матрикса митохондрии и заметно выступает из мембраны в виде сферического образования. Он состоит из девяти субъединиц, представленных пятью типами белков. Полипептидные цепи трёх субъединиц α и стольких же субъединиц β уложены в похожие по строению белковые глобулы, которые вместе образуют гексамер (αβ)3, имеющий вид слегка приплюснутого шара. Подобно плотно уложенным долькам апельсина, последовательно расположенные субъединицы α и β образуют структуру.

Мембранная часть АТФ-синтазы, называемая фактором сопряжения F0, представляет собой гидрофобный белковый комплекс, пронизывающий мембрану насквозь и имеющий внутри себя два полуканала для прохождения протонов водорода. Всего в состав комплекса F0 входит одна белковая субъединица типа а, две копии субъединицы b, а также от 9 до 12 копий мелкой субъединицы c.

Таким образом, в молекуле АТФ-синтазы можно выделить две группы белковых субъединиц, которые могут быть уподоблены двум деталям мотора: ротору и статору. «Статор» неподвижен относительно мембраны и включает в себя шарообразный гексамер (αβ)3, находящуюся на его поверхности и субъединицу δ, а также субъединицы a и b мембранного комплекса F0. Подвижный относительно этой конструкции «ротор» состоит из субъединиц γ и ε, которые, заметно выступая из комплекса (αβ)3, соединяются с погружённым в мембрану кольцом из субъединиц c.

Способность синтезировать АТФ — свойство единого комплекса F0F1, сопряжённого с переносом протонов водорода через F0 к F1, в последнем из которых как раз и расположены каталитические центры, осуществляющие преобразование АДФ и фосфата в молекулу АТФ. Движущей же силой для работы АТФ-синтазы является протонный потенциал, создаваемый на внутренней мембране митохондрий в результате работы цепи электронного транспорта.

Протон-движущая сила вызывает вращение центрального стержня g (поэтому механизм называют «вращательным»)

Это вызывает конформационное изменение у всех трех ba-пар

Конформационное изменение одной из трех пар приводит к «конденсации» АДФ и Фн в АТФ.

72. Строение и свойства воды, её функции в растении

Вода – основной компонент большинства растительных клеток и тканей.

Содержание воды в клетках варьирует в зависимости от типа клеток и физиологических условий

Еще некоторые важные функции воды:

- вода является средой, в которой происходит диффузия растворенных соединений по клеткам растения;

- представляет собой вещество, необычайно удобное для регуляции температуры (высокая теплоемкость);

- служит растворителем, необходимым для протекания реакций (большинство неорг. и орг. соед. растворимы лучше всего в воде);

- вода мало сжимаема при давлениях, что подчеркивает ее роль в поддержании структуры растения – в результате многие ткани растения имеют «водный» скелет в виде высоко-тургесцентных клеток.

Важное свойство воды – ее полная прозрачность для лучей видимой части спектра (400-800 нм), что позволяет солнечному свету достигать хлоропластов, находящихся в клетках листьев, а также растений, погруженных в толщу воды.

Можно обобщить некоторые наиболее важные уникальные свойства воды:

1 – термальные (точки кипения и замерзания очень высоки для

соединений О и Н), огромная теплоемкость, изменения формы – «легкая» твердая, тяжелая жидкая, газ.

2 – свойства растворителя (изменение точек плавления и кипения при растворении различных соединений), кислород и углекислота растворимы в воде

3 – особая проводимость для света (весь красный свет поглощается первым метром воды, весь желтый первыми 10 м, остальная высокоэнергетичная часть проходит в глубь, придавая голубой цвет океану)

4 – особенно высокая проводимость для звука

5 - вода – хороший растворитель для заряженных частиц

6 - самое большое поверхностное натяжение

7 - высокая диэлектрическая проницаемость

8 – плотность воды в интервале температур от +4 до 0 оС понижается, поэтому лед легче воды и в воде не тонет.

9 - большой теплоемкость