- •I Физические свойства горных пород-коллекторов нефти и газа

- •II физико-механические и тепловые свойства горных пород

- •§ 1. Напряженное состояние пород в условиях залегания в массиве

- •§ 2. Напряженное состояние пород в районе горных выработок

- •§ 3. Деформационные и прочностные свойства горных пород

- •4. Упругие изменения свойств коллекторов в процессе разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождении

- •§ 5. Влияние давления на коллекторские свойства пород

- •§ 6. Упругие колебания в породах и их акустические свойства

- •§ 7. Тепловые свойства горных пород

- •Глава III состав и физические свойства природных газов и нефтей

- •§1. Физическое состояние нефти газа при различных условиях в залежи

- •§ 2. Состав и классификация нефтей

- •§ 3. Состав и классификация природных газов

- •§ 4. Газовые смеси Плотность газа

- •Состав газовой смеси

- •Содержание тяжелых углеводородов в газе

- •Парциальное давление и парциальный объем компонента в смеси идеальных газов

- •§5. Жидкие смеси Состав и характеристика жидкой смеси

- •Объем паров после испарения жидкости

- •§ 6. Коэффициент сверхсжимаемости природных газов

- •§ 7. Плотности природного газа, стабильного и насыщенного углеводородного конденсата

- •§ 8. Вязкость газов и углеводородных конденсатов

- •§ 9. Определение изобарной молярной теплоемкости природных газов

- •Пругость насыщенных паров

- •§ 11. Растворимость газов в нефти и в воде

- •§ 12. Давление насыщения нефти газом

- •§ 13. Сжимаемость нефти. Объемный коэффициент

- •§ 14. Плотность пластовой нефти

- •§ 15. Вязкость пластовой нефти

- •§ 16. Структурно-механические свойства аномально-вязких нефтей

- •§ 17. Приборы для исследования свойств пластовых нефтей

- •Установка асм-зоом для исследования пластовых нефтей

- •§ 18. Фотоколориметрия нефти

- •Глава IV фазовые состояния углеводородных систем

- •§ 1. Схемы фазовых превращений углеводородов

- •Поведение бинарных и многокомпонентных систем в критической области

- •§ 2. Критическая температура и критическое давление многокомпонентных углеводородных смесей

- •§ 3. Влагосодержание природных газов и газоконденсатных систем, влияние воды на фазовые превращения углеводородов

- •§ 4. Фазовое состояние системы нефть-газ при различных давлениях и температурах

- •§ 5. Краткая характеристика газогидратных залежей

- •§ 6. Газоконденсатная характеристика залежи. Приборы для лабораторного изучения свойств газоконденсатных смесей

- •Методика исследования на установке уфр-2

- •Исследование проб сырого конденсата и отсепарированного газа

- •§ 7. Расчет фазовых равновесий углеводородных смесей

- •Константы фазовых равновесий

- •Уравнения фазовых концентраций

- •Определение констант фазового равновесия по давлению схождения

- •Аналитический расчет фазовых превращений газоконденсатных смесей при изменении давления и температуры

- •Глава V пластовые воды и их физические свойства

- •§ 1. Состояние остаточной (связанной) воды в нефтяных и газовых коллекторах

- •§ 2. Методы определения количества остаточной (связанной) воды в пластах

- •§ 3. Состояние переходных зон нефть-вода, нефть-газ и вода-газ

- •§ 4. Физические свойства пластовых вод

- •§ 5. Выпадение неорганических кристаллических осадков цз попутно добываемой воды

- •Глава VI молекулярно-поверхностные свойства системы нефть—газ—вода—порода

- •§ 1. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде

- •§ 2. Зависимость поверхностного натяжения пластовых жидкостей от давления и температуры

- •§ 3. Смачивание и краевой угол. Работа адгезии. Теплота смачивания

- •§ 4. Кинетический гистерезис смачивания

- •§ 5. Свойства поверхностных слоев пластовых жидкостей

- •§ 6. Измерение углов смачивания

- •Глава VII физические основы вытеснения нефти водой и газом из пористых сред

- •§ 1. Источники пластовой энергии. Силы, действующие в залежи

- •§ 2. Поверхностные явления при фильтрации пластовых жидкостей. Причины нарушения закона дарси

- •§ 3. Электрокинетические явления в пористых средах

- •§ 4. Дроссельный эффект при движении жидкостей и газов в пористой среде

- •§ 5. Общая схема вытеснения из пласта нефти водой и газом

- •§ 6. Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи

- •§ 7. Роль капиллярных процессов при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •§ 8. Использование теории капиллярных явлений для установления зависимости нефтеотдачи от различных факторов

- •§ 9. Зависимость нефтеотдачи от скорости вЫтеснения нефти водой

- •§ 10. Компонентоотдача газовых и газоконденсатных месторождений

- •Глава VIII повышение нефте- и газоотдачи пластов

- •§ 2. Моющие и нефтевытесняющие свойства вод

- •§ 3. Обработка воды поверхностно-активными веществами

- •§ 4. Применение углекислого газа для увеличения нефтеотдачи пластов

- •§ 5. Вытеснение нефти из пласта растворами полимеров

- •§ 6. Щелочное и термощелочное заводнение

- •§ 7. Мицеллярные растворы

- •§ 8. Термические способы увеличения нефтеотдачи

- •§ 9. Условия взаиморастворимости углеводородов оторочки с нефтью и газом

- •§ 10. Извлечение нефти газом высокого давления

- •Список литературы

§ 18. Фотоколориметрия нефти

Физические свойства нефти и ее состав в пределах одного и того же пласта не остаются постоянными. Одним из методов исследования изменения свойств нефти по залежи является фотоколориметрия, которая основана на определении степени поглощения исследуемым раствором (интенсивности окраски его) с использованием фотоэлементов и гальванометра.

Колориметрические свойства нефти зависят от содержания асфальто-смолистых веществ. Вместе с изменением содержания последних в нефти изменяются ее вязкость, плотность и другие свойства. Поэтому по изменению колориметрических свойств нефти можно судить и об изменении других ее параметров.

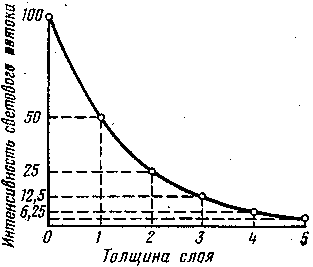

Если световой поток падает на кюветку с раствором, то часть потока поглощается жидкостью, а другая проходит через кюветку. П. Бугером и И. Ламбертом установлен закон, согласно которому слои вещества одинаковой толщины при прочих равных условиях всегда поглощают одну и ту же часть падающего из них светового потока. Это означает, что при прохождении светового потока, например, с начальной интенсивностью в 100 единиц последовательно через несколько слоев раствора одинаковой толщины с потерей каждый раз половины интенсивности из первого слоя выйдет поток интенсивностью 50 единиц, из второго— 25 единиц и т. д. Следовательно, графическая зависимость между интенсивностью светового потока, прошедшего через слои различной толщины, и размерами этих слоев имеет вид, представленный на рис. III.37.

Уравнение этой линии будет It=I0e-Kl, (III. 112)

где It — интенсивность светового потока после прохождения через раствор; Iо — интенсивность падающего светового потока; l — толщина слоя; К — коэффициент поглощения.

Р ис.

111.37. Зависимость интенсивности

прошедшего через раствор светового

потока от толщины поглощающего слоя

ис.

111.37. Зависимость интенсивности

прошедшего через раствор светового

потока от толщины поглощающего слоя

Из (III.112) следует, что отношение интенсивности светового потока, прошедшего через слой раствора, не зависит от абсолютной интенсивности падающего светового потока.

По закону Бера коэффициент К пропорционален концентрации поглощающего вещества К=КспС, (III.113)

где Ксп - коэффициент светопоглощения; С - концентрация вещества.

С учетом формул

(III.112) и (III.113) уравнение основного закона

колориметрии — закона Бугера — Ламберта

— Бера запишется в виде It=IО![]() .

(III.114)

.

(III.114)

Отношение интенсивности It прошедшего светового потока к интенсивности I0 падающего потока характеризует прозрачность τ или светопропускание среды.

![]() (III.115)

(III.115)

Величина τ, отнесенная к толщине слоя в 1 см, называется коэффициентом светопропускания.

Логарифмы величины, обратной светопропусканию, называются оптической плотностью D: D = lgL/τ = lgI0/It (III.116)

или D

= 0,4343lnI0/It

![]() (III. 117)

(III. 117)

Из (III.114) и (III.117)

Получим![]() ,

,

![]() (III.118)

(III.118)

т. е. размерность коэффициента светопоглощения Kсп=см-1

Единицу светопоглощения можно определить из соотношения (III. 118)

.

.

При С=1 и l=1 см 1(Ксп) = lnI0/It или I0/It=е.

Следовательно, за единицу Kсп принимается коэффициент светопоглощения такого вещества, при пропускании света через слой в 1 см которого интенсивность светового потока уменьшается в 2,718 раза.

Коэффициент светопоглощения является параметром, не зависящим от толщины слоя раствора. Он представляет собой постоянную величину, которая зависит от длины волны падающего света, природы растворённого вещества и температуры раствора. Ксп нефтей быстро уменьшается с увеличением длины волны света.

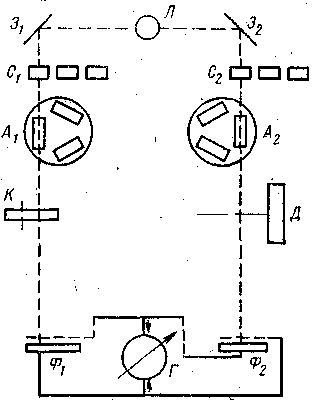

Коэффициент

светопоглощения определяется при помощи

фотоколориметра. На рис. 111.38 приведена

схема светоколориметра ФЭК, принцип

действия которого основан на уравнивании

двух световых пучков при помощи переменной

щелевой диафрагмы. Поток света от лампы

Л, пройдя светофильтры С1

и С2,

кюветки A1

и А2,

попадает (отразившись от зеркал З1

и З2)

на фотоэлементы Ф1

и Ф2,

включенные по дифференциальной схеме,

«компенсирующей ток». При равенстве

освещенностей обоих фотоэлементов токи

от них в цепи гальванометра

компенсируются и стрелка стоит на нуле.

Для усиления или ослабления освещенности,

фотоэлемента Ф2

используется щелевая диафрагма Д,

ширина которой меняется во время вращения

связанного с ней барабана, а для изменения

освещенности фотоэлемента Ф1

применяется фотометрический

нейтральный клин К. С диафрагмой

соединены два отсчетных барабана,

имеющих по две шкалы — коэффициента

светопропускания τ

и оптической плотности D. При опытах

измеряется оптичес кая

плотность чистого растворителя и

исследуемого раствора нефти в бензоле,

толуоле, четыреххлористом углероде или

керосине. Практически для определения

оптической плотности раствора измеряется

интенсивность Iо

светового потока, прошедшего через

кюветку длиной l

с чистым растворителем, и интенсивность

It

потока, прошедшего через кюветку той

же длины l

с раствором нефти. Уравнивание

фототоков осуществляется по показанию

гальванометра Г изменением ширины щели

диафрагмы, соединенной с отсчетными

барабанами, градуированными в единицах

оптической плотности и процентах

светопропускания.

кая

плотность чистого растворителя и

исследуемого раствора нефти в бензоле,

толуоле, четыреххлористом углероде или

керосине. Практически для определения

оптической плотности раствора измеряется

интенсивность Iо

светового потока, прошедшего через

кюветку длиной l

с чистым растворителем, и интенсивность

It

потока, прошедшего через кюветку той

же длины l

с раствором нефти. Уравнивание

фототоков осуществляется по показанию

гальванометра Г изменением ширины щели

диафрагмы, соединенной с отсчетными

барабанами, градуированными в единицах

оптической плотности и процентах

светопропускания.

Рис. 111.38. Схема фотоколориметра ФЭК

Концентрацию нефти в растворителе выбирают равной 0,5— 1,5% с учетом толщины кюветки l таким образом, чтобы обеспечивались наименьшие погрешности при определении оптической плотности на фотоколориметре D= 0,3—0,7).

Как уже упоминалось, коэффициент светопоглощения зависит от содержания асфальтенов и смолистых веществ в нефти. В свою очередь от концентрации последних зависят плотность, вязкость и другие свойства нефти. Это означает, что по коэффициенту светопоглощения нефтей различных скважин можно судить о степени неоднородности свойств нефти в залежи.

По изменениям Kсп со временем удается получить данные о процессах, происходящих в пласте при его разработке. Например, систематические результаты измерения Kсп можно использовать для решения геолого-промысловых задач: определения направления и скорости перемещения нефти в залежи; оценки дебита отдельных пластов в скважинах, вскрывших одним фильтром несколько пластов, определение пласта, в котором образовалась трещина при гидроразрыве; контроль за эффективностью дострела новых пластов; проверка результатов ремонтных (изоляционных работ); выявление изменений в работе отдельных пластов при изменении режима работы скважин и т. д. Методика этих исследований подробно описана в специальной литературе.

Фотоколориметрические исследования быстро развиваются и совершенствуются.

Предложен способ измерения Kсп неразбавленных пластовых нефтей. Для этой цели используется инфракрасная область спектра, так как известно, что чем больше длина волны, тем меньше оптическая плотность D.