УХОД ЗА МОЛОДЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

В течение первого года после посадки уход за молодыми насаждениями заключается в поддержании почвы в чипом от сорняком и рыхлом состоянии. Сразу же по окончании посадки надо провести глубокую культивацию в двух направлениях, так как почва в период посадочных работ сильно уплотняется. В весенне-летний период почву рыхлят для разрушения корки (после дождя), для уничтожения сорняков (по мере их появления). За сезон проводят несколько культивации, в зависимости от состояния почвы и ее засоренности. Для защиты молодых растений от повреждений при механизированной межкустовой обработке около каждого куста устанавливают защитные приштамбовые колья.

Весной и в начале лета на участках, где посажены непарафированпые саженцы, проверяют состояние холмиков и облегчают рост побегов там, где насыпано много почвы. Образовавшуюся па холмике корку разрушают специальными скребками. При каждом рыхлении холмики оседают до появления .этиолированной части побега. Эту работу надо проводит осторожно, чтобы не повредить молодые хрупкие побеги. В отдельные годы в Крыму наблюдаются ранние весенние суховеи, которые сдувают холмики и обнажают верхнюю часть саженца . Это вызывает необходимость провести дополнительное окучивание.

На молодых привитых и корнесобственных виноградниках очень важно провести катаровку. Она заключается в удалении поверхностных корней (а у привитых и корней привоя) и способствует лучшему и быстрому развитию основной (пяточной) корневой системы.

Катаровку делают один, а при влажном вегетационном периоде и два раза: первый раз — в третьей декаде июня, второй — в середине августа. Для этого вокруг растений делают лупки глубииой 12 — 15 ем и острым ножом удаляют поверхностные корпи и подвойпую поросль. При второй катаровке оставляют открытым место спайки привоя и подвоя для лучшего срастания и закаливания. Это способствует также хорошему вызреванию побегов.

У саженцев и черепков, высаженных в защитных полиэтиленовых чехликах, затраты на ежегодное удаление поверхностных корней сводятся к минимуму. Защитное действие чехликов проявляется в течение четырех-пяти лет.

Молодые растения, имея недостаточно развитую корневую систему, остро реагируют па недостаток влаги в почве. Поэтому в условиях Крыма, где виноградники в основном неорошаемые, молодые посадки следует обязательно поливать. В зависимости от количества осадков в весенне-летний период проводят два-три полива. С целью экономил воды поливы можно производить, используя гидробур. Это позволяет одновременно с поливом провести минеральную подкормку из расчета 25 — 30 кг/га.

Растения па молодых виноградниках надо тщательно оберегать от болезней и вредителей. Особенно опасны грибные заболевания — милдью и оидиум. Первое профилактическое опрыскивание против милдью проводят 0,5%-пой бордоской жидкостью, когда молодые листочки достигают 5 — 8 см. Последующие опрыскивания делают по мере необходимости (в зависимости от температуры и влажности воздуха) 1%-пой бордоской жидкостью. В южных районах Крыма, где растения больше поражаются оидиумом, кусты опыливают серой.

Осенью первого года иа молодом винограднике проводят инвентаризацию и устанавливают число выпадов, а также выбраковывают больные и слабые кусты, па место которых подсаживают двухлетние саженцы. Для этого при закладке виноградника оставляют на второй год в школке 10% саженцев от общего количества высаженных кустов. Посадку проводят в ямки с внесением оргапо-минеральных удобрений для усиления роста растений.

В укрывных и условно укрывных районах виноградарства молодые кусты на зиму укрывают землей. Делают это одновременно с осенней обработкой почвы в конце октября — начале ноября после полного опадения листьев. Почву в междурядьях перепахивают па глубину 20 25 см.

Во избежание излишнего нагромождения почвы над кустами и для облегчения работы по открытию их весной для вспашки применяют малые плужные корпуса, установленные I! развал иа ПРВН-2,5А, ПРВМ-3. Этими же машинами проводят и отпашку кустов весной с последующим дооткрытием машиной ПММ-2,5. Высота укрывного вала па молодом винограднике зависит от величины прироста побегов.

Весной второго года после вспашки и открытия кустов почву па винограднике выравнивают боронованием. В весенне-летний период проводят культивации.

Па второй год вегетации па орошаемых виноградниках уменьшаю количество и норму поливов, па неорошаемых — полив проводят только засушливые годы (за исключением подсаженных растений). Как и в первый год, удаляют поверхностные корни (катаровка), а па привитых виноградинках вырезают и подвойную поросль.

При невыполнении этих работу привитых растений через два-три года привой становится значительно толще подвоя, возможны его отторжение и переход па собственные корпи. Несвоевременное и неполное удаление подвойной поросли на уровне почвы приводит к ослаблению привоя. У корнесобственных растений катаровка также необходима, так как переход кустов па поверхностные корни делает их недолговечными, снижает продуктивность.

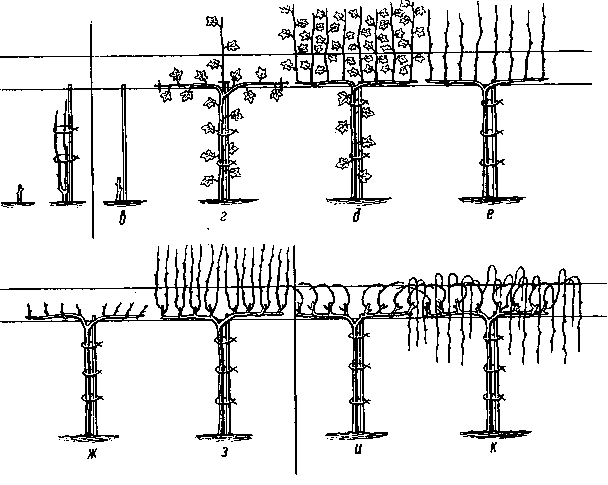

Весной второго года на посаженных виноградниках устанавливают опору. Молодые кусты обрезают согласно принятой системе формирования (об этом будет подробно сказано ниже). Если предусмотрена высокоштамбовая форма, то у каждого куста устанавливают приштамбовые колья, без которых невозможно правильно сформировать штамб.

При хорошем развитии молодых кустов можно во втором году сделать прищипывание побегов, вызвать развитие хороших пасынков и использовать их для ускоренного формирования и более раннего вступления молодых посадок в пору плодоношения.

В конце лета для лучшего вызревания побегов проводят их чеканку.

РЕМОНТ ВИНОГРАДНИКОВ

Под ремонтом в общем смысле понимают ликвидацию изреженности (наличие па винограднике пустующих мест). Следует отмстить, что изреженность — это ненормальное явление на виноградных плантациях и обусловлена она различными причинами: низким качеством посадочного материала, нарушением технологии при закладке и возделывании виноградников, повреждением растений и др. Низкое качество посадочного материла может быть в результате использования некачественной лозы (плохое вызревание, низкая оводненность тканей, повреждение некрозом, вирусными заболеваниями), недостаточное развитие корневой системы и надземной части саженцев, плохое срастание (спайка) привоя с подвоем и т. д. Нарушение требований при закладке виноградников выражается в неправильном выборе участка без тщательного обследования почвы и подпочвы, неудовлетворительной предпосадочной и мелиоративной подготовке почвы, некачественной посадке (наличие пустот), несвоевременном поливе и т. д. После посадки причиной изреженности может быть несвоевременное и некачественное проведение ряда технологических приемов по уходу за кустом (отсутствие поливов в засушливые годы, плохое укрытие молодых кустов в укрывной зоне, некачественное и несвоевременное проведение борьбы с сорняками и болезнями, обработки почвы и др.), механические повреждения кустов орудиями обработки. На плодоносящих виноградниках изреженность связана с нарушением технологии возделывания, что приводит к преждевременному старению кустов, снижению физиологической активности тканей, их регенерационной способности. Это влечет отмирание отдельных участков тканей, органов, а порой и гибель всего куста.

Если не принимать необходимых мер, то количество кустов па винограднике ежегодно будет уменьшаться, что приведет к снижению урожайности, непроизводительным затратам труда и средств па обработку площади, не запятой кустами, что повлечет за собой повышение себестоимости получаемой продукции. Это обстоятельство вызывает необходимость, с одной стороны, — предотвращать причины, вызывающие изреженность, с другой — принимать меры для своевременного ремонта насаждений.

Ремонт виноградников — довольно дорогостоящее мероприятие, требующее дополнительных затрат труда, материально-технических средств и посадочного материала. Сущность и методы ремонта следует дифференцировать применительно к молодым и плодоносящим виноградникам. До начала работ следует составить технологически и экономически обоснованный план ремонта. Ему предшествует инвентаризация и апробация насаждений, которую проводят перед началом сбора урожая. На основании такого обследования определяют количество недостающих п подлежащих замене кустов па участке но каждому сорту.

Основным способом ремонта молодых виноградников является подсадка одно-, двух- или трехлетними саженцами того сорта, который высажен на данном участке. С этой целью в го/1 закладки виноградника в школке оставляют определенное количество саженцев высаживаемых сортов, которые перед их использованием сортируются и отбирают только те, что соответствуют стандарту. Подсадку саженцев можно делать осенью или весной в предварительно подготовленные ямки. При наличии небольшого количества выпадов ямки копают вручную, при большем объеме работ используют ямокопатели. Подсадку проводят по той же технологии, что и посадку, а для большей гарантии приживаемости подсаженных растений за ними осуществляют индивидуальный уход (полив, рыхление почвы, формирование кустов). Использовать способ подсадки па плодоносящих виноградниках нецелесообразно, так как подсаженные саженцы из-за затенения соседними взрослыми кустами плохо приживаются, слабо развиваются, поздно вступают в плодоношение.

При выборе способа ремонта плодоносящих виноградников учитывают вид насаждений: корнесобственные или привитые виноградники, маточники подвойных лоз и др.

Лучшим способом ремонта плодоносящих виноградников, особенно при корнесобственной культуре, является отводка лозой. Ее можно делать вызревшей одревесневшей лозой, полуодревесневшей лозой и зеленым побегом. Лучшие результаты по приживаемости и особенно развитию молодых кустов получаются при отводке одревесневшей вызревшей лозой. При проведении ремонта таким способом используют кусты, находящиеся рядом с выпавшими. В сторону выпавшего куста выращивают сильный побег, чтобы его длина превышала расстояние между кустами. Чтобы этого достигнуть, его не прищипывают и не подвергают чеканке. Обрезают побег на длину, в полтора раза превышающую расстояние между кустами. На таком побеге удаляют пасынки, усики, ослепляют глазки (за исключением двух-трех верхних) и укладывают на дно канавки (траншейки) глубиной 60 — 70 см и шириной до 50 см, которую копают вручную или фрезой от материнского куста до места, где должен быть новый куст. На дно канавки вносят 5— 10 кг перегноя, предварительно смешав его с 250-300 г суперфосфата. Затем отводок поливают и канавку засыпают почвой. Выведенную па поверхность часть отводка подвязывают к опоре. При укладке отводков весной канавку сначала засыпают почвой наполовину, утаптывают, поливают водой (1—2 ведра) и засыпают полностью, а выведенный па поверхность конец отводка с глазками оставляют пеукрытым. При укладке осенью, отводки не поливают и не обрезают, а верхушку побега с глазками укрывают холмиком высотой почти не менее 30 см. Весной лозу открывают и обрезают. К осени отводки укореняются и дают 2 — 3 сильных побега, которые используют для формирования нового куста. На корнесобственном винограднике молодой куст отделяют от материнского не сразу. Весной второго года на отведенной лозе делают надрез па 1 /2 ее диаметра, а осенью полностью отделяют отводок от материнского куста.

В зонах пеукрывпого виноградарства (южный берег Крыма, западный-предгорно-приморский район) па влагообеспеченных почвах можно применять отводки полувызревшей лозой или зеленым побегом. Техника выполнения этой операции такая же, как и при укладке отводков одревесневшими побегами.

В зоне привитого виноградарства применяют воздушные или наземные отводки. Их делают путем удлинения рукавов хорошо развитых маточных кустов в сторону отсутствующих, что позволяет в определенной мере компенсировать урожай погибших кустов. Однако делать это надо очень осторожно, памятуя о том, что здесь значительно возрастает нагрузка па материнский куст.

В плане работ по ремонту виноградника предусматриваются также удаление сортосмеси и замена примесей основным сортом. Для этого на молодых виноградниках во время апробации кусты-примеси отмечают краской пли навешивают этикетки. В первые годы (до вступления в плодоношение) замену кустов-примесей осуществляют путем раскорчевки и посадки на их место двухлетних саженцев основного сорта. На плодоносящем винограднике лучшим способом ликвидации сортосмеси будет перепрививка, которую можно проводить различными способами: врасщеп, полурасщеп, зелеными прививками и др. Лучший срок прививки кустов врасщеп — период от прекращения сокодвижения до образования побегов, а оптимальный срок проведения зеленом прививки — конец мая — начало июня и позже. Прививку проводят, когда температура почвы на глубине 15 см достигает 20С. Низкие температуры воздуха и почвы отрицательно сказываются на приживаемости прививок.

При уходе за кустами внимание уделяют подвязыванию побегов для предохранения их от поломок, удаляют корни па привое и побеги па подвое, защищают от болезней и вредителей, а также укрывают на зиму.

АПРОБАЦИЯ ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Виноградник представляет собой динамичную систему. Ему как правило, присуща большая или меньшая изреженность. По влиянием среды и агротехники постоянно происходит изменчивость сортов с образованием клопов. Причем чем старше сорт, тем больше формируется разнообразных индивидуумов. Наблюдается физиологическое одряхление сортов. Кроме того, на плантации могут встречаться примеси других сортов. Поэтому па виноградниках выполняются такие работы, как апробация, массовая и фитосанитарная селекция.

Апробация — производственное обследование виноградников, маточников и школок во время которого устанавливают их сортовой состав. Ее задачи сводятся к определению названия сорта или сортов, к выделению основного сорта, к оценке общего состояния кустов и выделению наиболее чистосортных участков.

Апробация проводится тогда, когда морфологические признаки побегов, листьев, гроздей, ягод сортов проявятся наиболее полно. Сначала работа выполняется на молодых, а затем на плодоносящих виноградниках с очередностью от ранних до поздних по сроку созревания. Как правило, ее делают за 20 — 25 дней до съема урожая.

Техника проведения апробации заключается в следующем. Двое рабочих, хорошо знающих сорта винограда, проходят каждый ряд виноградника, устанавливают принадлежность каждого куста к определенному сорту. Один из них заносит отметки по каждому сорту в учетную тетрадь. В нее же заносят и выпады кустов па отдельную страницу. К концу апробации по каждому сорту набирается определенное количество кустов и выпадов, что и обозначается в виде суммы. После суммирования всех кустов по сортам находят долю кустов каждого сорта в процентах. От общего количества кустомест определяют изреженность участка (%).

Производственные виноградники, на которых была проведена апробация, делят па три категории. К первой и второй категориям относят участки, характеризующиеся хорошей урожайностью, таким же состоянием кустов, отсутствием устойчивых болезней и соответственно имеющие не менее 98 и 90% кустов основного сорта. К третьей категории относят низкоурожайные виноградники, имеющие ослабленный прирост кустов и более 10% кустов примесей. По результатам апробации составляют акт апробации и сводный акт пробации виноградников. Затем на апробированных виноградниках проводят массовую селекцию.

Апробированные виноградники делят па производственные виноградники трех категорий и па маточники районированных сортов. Маточники представляют исключительную ценность для получения чистосортного высококачественного черепкового материала. Их делят на маточники первичного отбора, селекционные и клоповые маточники. Маточники первичного отбора — это производственные виноградники первой категории после удаления примеси и кустов, пораженных устойчивыми болезнями. Еще большую ценность представляют селекционные маточники, которые закладывают от положительных кустов маточников первичного отбора. Клоповые маточники закладывают клоповым посадочным материалом. Цена на посадочный материал, полученный па селекционных и клоповых маточниках, реализуется на 50% дороже по сравнению с материалом маточника первичного отбора.

На маточниках строго соблюдается выполнение всех агротехнических приемов и планируется заготовка черенков.

На маточниках подвойных лоз также проводится апробация.

Обычно апробацию па винограднике выполняют один раз и в молодом возрасте.

Апробация школок проводится в конце лета путем осмотра всех саженцев. Определяют примеси основного сорта. Их отмечают бирками, причем для каждого сорта выделяются определенные по цвету и форме бирки, о чем делают запись в тетрадь. Пометки саженцев можно делать и разными по цвету масляными красками. Саженцы нерайонированных сортов и нераспознанные саженцы срезают на уровне почвы. На основании учетов составляют акт апробации виноградной школки.

Во время выкопки проводится группировка саженцев согласно навешенным биркам.

При взрыве зарядов второго ряда большая часть земли выбрасывается в сторону первой канавы, засыпая ее и открывая смежную канаву.

При выполнении взрывного плантажа следует строго соблюдать правила техники безопасности.

Сроки подъема плантажа устанавливают в соответствии с намеченным временем посадки винограда.

Для весенних посадок плантаж надо поднимать с осени, для осенних — весной или в первой половине лета. Предпочтение надо отдавать осенней плантажной вспашке, так как за зиму плантаж оседает, происходит накопление п проникновение влаги в почву. Разрыв во времени между подъемом плантажа и посадкой винограда должен быть 2 -3 месяца. Посадка по свежевспахан-ному не осевшему плантажу недопустима: происходит обрыв корешков, что отрицательно сказывается па приживаемости и развитии молодых кустов винограда. Плантаж надо поднимать, когда почва имеет нормальную влажность. При повышенной влажности образуются крупные глыбы, которые потом трудно обрабатывать. Если почва слишком сухая, то плантаж получается с большими пустотами. Па песчаных почвах плантажную вспашку лучше проводить ранней весной, так как осенняя вспашка приводит 1С выдуванию песка зимой. Поднятый плантаж до посадки виноградника содержится в состоянии черного пара.

Контроль качества поднятого плантажа осуществляют по двум показателям: соблюдению установленной глубины вспашки и отсутствию огрехов (полосок невспаханной почвы). Глубину плантажа проверяют плантажным зондом (металлический четырехугольный стержень с нанесенными па нем делениями в сантиметрах) или мерной линейкой. Лучше всего это делать во время вспашки, тогда зонд или линейку устанавливают в борозду и смотрят по направлению к невспаханному полю.Если и вспашка участка закончена, при проверке глубины делают поправку на вспушенность почвы (20%).

Отсутствие огрехов проверяют но положению пласта и наличию пустот. Для этого делают разрезы плантажа площадью 1 м через 25 — 50 м по диагонали участка. На краю ноля можно подсчитать число гребней на определенной длине. Например, на 20 погонных метрах должно быть 40 гребней (при ширине захвата плуга 0,5 м). Увеличенная ширина захвата плуга против конструктивной приводит к тому, что па дне борозды остаются необработанные полосы, а глубина вспашки уменьшается до 55-60 см (конструктивная 70 см).

Качество плантажа может быть обеспечено при правильной установке плуга па требуемую глубину пахоты перед началом вспашки и точным проведением первой борозды, от которой зави-сит прямолинейность вспашки всего участка. При работе плуга пласт должен полностью оборачиваться, а борозда быть свободной от завалов землей.

При проверке качества взрывного плантажа глубину определяют также зондом, по не по диагонали, а в шахматном порядке, через 1,5 —2 м ряд от ряда. Места определения глубины не должны совпадать с местами ранее пробитых скважин". Степень перемешивания почвы, наличие пли отсутствие глыб и пустот устанавливают пробными разрезами (5—10 разрезов иа 1 га).

Если при проверке качества плантажа обнаружено большое число огрехов и не выдержана установленная глубина, то участок переплантажируют или глубоко обрабатывают рыхлителем.

Плантаж, поднятый с осени, оставляют на зиму в глыбистом состоянии. Окончательная подготовка его перед посадкой заключается в выравнивании для устранения разъемных борозд и гребней, образовавшихся при вспашке. Для этого используют угольники, волокуши, планировщик-разравниватель ПР-5В, автоматический планировщик ПА-3, а па орошаемых землях -планировщики П-2,8 и ПС-2,75М. Для разрушения крупных глыб, комьев необходимо перед выравниванием плантажа обработать его поперек плантажной вспашки тяжелыми дисковыми боронами ДТ-2,5Л и БДТЛ-3,5 или чизель культиваторами. При весенне-летнем подъеме плантажа во избежание потерь влаги одновременно проводят и выравнивание. Для этого в пахотном агрегате должны быть бороны или волокуши. В дальнейшем обработку плантажа до посадки ведут по типу чистого черного пара.

ЗАЩИТА ВИНОГРАДА

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Из вредителей винограда наиболее опасны филлоксера, мраморный хрущ, крымский скосарь, листовертки, паутинный клещик, фитоптус (коростяной клещик).

Из болезней для винограда опасны следующие: мильдью, серая, белая и черная гнили ягод, пятнистый некроз, оидиум ягод, хлороз, краткоузловатость, мозаика, пестрота листьев (вирусные заболевания) и бактериальный рак.

ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

Самым страшным вредителем винограда является филлоксера (рис. 1). Родина ее — Соединенные Штаты Америки. Впервые филлоксера была завезена в Европу в 50-х годах XIX в. с посадочным материалом.

В 1863 г. филлоксера уже проникла во Францию, где в течение 32 лет распространилась на 90,2 % всей площади виноградников. Убытки, нанесенные филлоксерой этой стране, составляли около 7,5 млрд рублей золотом.

Немного позже (в 1871 г.) филлоксера проникла в Испанию, Португалию, а затем на виноградники Италии, Австрии, Венгрии, Югославии, Турции, Болгарии, Румынии, Германии, Швейцарии. В Россию филлоксера была завезена из Германии в 1872 г.

Сначала она появилась на южном берегу Крыма, а затем была обнаружена в Грузии, Азербайджане, Армении, Украине, на Кубани, Черноморском побережье Кавказа. В Крыму благодаря применению радикальных мер она была полностью уничтожена. Сегодня филлоксера встречается на западе, в центре и на востоке Украины, в Молдове, Грузии, Армении, Азербайджане, в России — в Краснодарском крае.

Вредители виноградной лозы

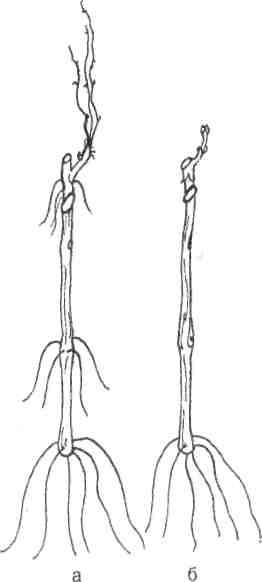

Рис. 1. Филлоксера: а — корневая; б — листовая

Особь корневой формы филлоксеры лимонно-желтого цвета, имеет пару коротких трехчленниковых усиков и хоботков. Живет она на корнях и подземном штамбе куста. На тонких корнях, поврежденных филлоксерой, образуются узелки-клювики, на толстых — опухоли. Корни желтеют, затем становятся темно-бурыми и отмирают. Чтобы избежать гибели корней, виноград выращивают на американских подвоях. Выведены сорта, устойчивые против филлоксеры: Сераксия, Копчак, Греческий розовый, Галбина, Стигарды, Чайнак, Кабасма, Кабассия, Плавай, Ркацители, Чинури, Каберне-Совиньёон, , а также Лидия, Изабелла, Шиллер, Вильдер, «изабельные» сорта и др. На собственных корнях при высоком агрофоне можно выращивать сорта Карабурну и Королева виноградников.

Филлоксера быстро размножается. Самка откладывает от 40 до 100 и более яиц. В течение лета филлоксера образует 7-8 поколений.

Меры борьбы

При обнаружении филлоксеры на винограднике полностью выкорчевываются все кусты. Можно избавиться от филлоксеры полностью, затопив участок водой на 40-50 дней. Это делают осенью. Проводится и затравливание влажной почвы осенью сероуглеродом* (24-30 г/м2) или парадихлорбензолом, дихлорэтаном и его кубовыми остатками.

Для борьбы с листовой формой филлоксеры готовят такой же гексахлорано-глиняный раствор, что и для обеззараживания посадочного материала. Только на 100 л воды берут не 4, а 2 кг глины. Применяют также актелик 550 ЕС (к.э. — концентрат эмульсии) — 0,8-1,2 кг/га, золон(фазолон, к.э.) — 3 кг/га.

Опрыскивание проводят в период от распускания до появления второго листа на молодых побегах; второй раз опрыскивают, когда на побегах разовьются 10-12 листьев. Чтобы предупредить возникновение филлоксеры, виноградники размещают на почвах, иммунных к ней, то есть на песках, плавнях и поймах.

Самым эффективным способом борьбы с филлоксерой является выращивание винограда на филлоксероустойчивых подвоях.

Хрущи

Личинки хрущей подгрызают подземные части черенков и саженцев. Для полной гибели однолетних кустов винограда достаточно наличия двух личинок хруща на 1 м2. Известно 10 видов хрущей. Самый опасный из них — мраморный хрущ (рис. 53); длина его тела 2,5-3,5 см, он бурый, с белыми полосками, личинки белого цвета, с коричневой головкой. Самки откладывают в почву 30-40 яиц. Для винограда опасны также личинки белого хруща, кукурузного навозника и др.

Меры борьбы

Обработка почвы возле саженца ридомилом Голд— 25 г:5 л воды:1 сотку, раундалом (в.р., водный раствор) — 40 мл: 10 л воды: 1 сотку или вофатоксом (18 % с.п. — смачивающийся порошок), метафосом (40 % с.п.), перетроидами или гексахлораном (12%) — 25-30 г на одну ямку. Можно также применять феромонные ловушки для взрослых жуков.

Листовертки(двухлетняя, гроздевая и виноградная)

Это серовато-желтая бабочка и небольшая гусеничка. В мае из куколок вылетают бабочки-самки, которые откладывают

70-80 яиц в бутоны соцветий или в ягоды

Гроздевая листовертка — это бабочка коричневого цвета с красивым рисунком на крыльях. В течение лета дает три поколения. Виноградная листовертка, или пестрянка,— бабочка светло-желтой окраски, с коричневыми полосками на крыльях, имеет перистые усики. Дает за год только одно поколение. Самка откладывает 450-700 яиц.

Меры борьбы

После отрывания кустов штамбы и рукава очищают от старой коры, где скрываются зимующие куколки вредителя. Опрыскивают после цветения ровикуртом(25 % к.э., 0,8-1,2 кг/га), фазолоном (35 % к.э., 1 -2,8 кг/га) — за 30 дней до уборки с добавлением ридомила (25 %), сероцина (70 %), Апполо (50 % к.с. — концентрат суспензии, 1-1,5 кг/га), БИ-58 (рогор) — 1,2-3,0 кг/га, бульдока (к.э.) — 0,3-0,4 кг/га или инсегаром (с.п.) — 0,6 кг/га — за 20 дней до уборки. Гусениц уничтожают арсенатом кальция. Опыливают кусты из расчета 2-3 г/м2. С этой целью применяют и парижскую зелень (20 г зелени на 10 л воды) и добавляют 40 г негашеной извести или арсената кальция (40 г яда на 10 л воды). Опрыскивания проводят сразу же после появления гусениц.

Крымский косарь

Всем почвам предпочитает красные глины. Жук черного цвета, уничтожает почки (один жук за ночь съедает семь почек). За три года жизни самка жука может отложить в почву до 1500 яиц, из которых появляются личинки-куколки — молодые жуки (рис. 55).

Меры борьбы

Ранней весной возле кустов устраивают феромонные ловушки, ловчие канавки, на штамбы

накладывают

ловчие

пояса

из

гу- сеничного

клея.

Кусты

опыливают

арсенатом

кальция

(2 г/м2)

или

опрыскивают

весной

перед

набуханием

почек

раствором

этого яда

(10 л

воды

+ 30 г

яда).

Применяют

опрыскивание

гли-фоганом

480* (в.р.)

—

40 мл:

10 л

воды:1

сотку,

реакомом

— 80-100

мл:10л

воды,

ридомилом

—

25 г:5

л

воды,

вофатоксом

(18% с.п.)

или

40 %-м

раствором

метафоса*.

сеничного

клея.

Кусты

опыливают

арсенатом

кальция

(2 г/м2)

или

опрыскивают

весной

перед

набуханием

почек

раствором

этого яда

(10 л

воды

+ 30 г

яда).

Применяют

опрыскивание

гли-фоганом

480* (в.р.)

—

40 мл:

10 л

воды:1

сотку,

реакомом

— 80-100

мл:10л

воды,

ридомилом

—

25 г:5

л

воды,

вофатоксом

(18% с.п.)

или

40 %-м

раствором

метафоса*.

Войлочный (паутинный) клещик

Многоядный

вредитель

(рис56).

Живет

более

чем

на

200 видах

растений,

в

том

числе

и

на

винограднике.

Место

своего

обитания

оплетает

паутиной.

Листья

после

поражения

клещиком

окрашиваются

в

желтый

или

красный

цвет

и

опадают.

Сильное

поражение

клещиком

наблюдается

в

сортах

винограда

со

слабым опушением

листьев:

Рислинг,

Каберне-Совиньон,

Ркацители,

Алиготе,

Фурмит,

Сенсо,

Серексия,

Греческий

розовый

и

др.

Клещик

имеет

желто-зеленоватый

цвет,

самка

размером

0,6-0,7 мм,

самец

—

0,3-0,5 мм.

Самка откладывает

до

100 яиц.

Меры борьбы

Опрыскивают раствором актели-ка 500 ЕС (к. э.) — 1,5-3,0 кг/га, ДНОК (р.п.) — 15 кг/га, бульдока(к.э.)—0,3-0,4 кг/га, а можно также использовать 80 %-й раствор коллоидной серы, 70 %-й раствор сероцина и 30 %-й раствор омайта или 6 %-й раствор эмульсии карболинеума или тиофоса (30 %-й концентрат) и др.

Виноградный зудень (фитоптус)

Тело насекомого состоит из 80 колец, на хвосте имеются две нити. Длина 0,14-0,16 мм (рис. 57). Поражает листья и соцветия, вследствие чего на них образуются бугорки и галлы. Осенью и ранней весной опрыскивают 6 %-м раствором эмульсии карболинеума, летом опыляют серой (3 г/м2), ридомилом (25 % с.п.) или 1 %-м раствором бордоской жидкости с добавлением 75 %-го раствора сероцина.

Проволочники (жуки-щелкуны)

Поедают почки и молодые побеги. Личинки по истечении четырех лет превращаются во взрослых жуков (рис. 58).

Меры борьбы

Уничтожение сорняков на винограднике. Внесение в посадочные ямки гексахлорана (6 г на одно растение) или вофатокса.

БОЛЕЗНИ ВИНОГРАДА

Мильдью

Вызывается грибком Плазмопара витикола ,который повреждает все зеленые органы куста: листья

грозди и усики. Погибает почти весь урожай признаками заболевания являются желтые просвечивающиеся маслянистые пятна на листьях, снизу они покрываются белым мучнистым налетом. Возбудитель мильдью — грибок, зимует в опавших листьях в виде спор (зимних). Споры, выходящие из зооспорангия, хорошо передвигаются в воде. На листьях они прорастают в грибную нить и проникают в глубь тканей. Инкубационный период длится 4-10 дней.

Меры борьбы

Нужно оборвать пораженные листья, ягоды, верхушки. Избегать посадки винограда во влажных местах (низины, где обычно задерживается роса и туман). Обеспечить хорошее освещение и проветриваемость кустов, вовремя подвязывать зеленые побеги, делать обломку, убирать осенью опавшие листья и сжигать их.

Опрыскивать кусты 1 -2 %-м раствором бордоской жидкости, особенно снизу листа (до и после цветения, во время налива ягод, их созревания). Можно опрыскивать 18%-м раствором вофатокса, железным купоросом (53 %), сероцином или ридо-милом (25%).

Для уничтожения этого опасного грибкового заболевания листьев и ягод применяют 1 %-й раствор бордовской жидкости, бургундскую жидкость (1 %-я смесь медного купороса и кальцинированной соды), 3-4 %-й железного купороса, каптан (С — концентрация) 0,3-0,5 % — 30-50 г на 10 л воды, хлорокись меди (С 0,3-0,4 %), заменители бордоской жидкости: купронафт (0,1 %),фитон(дихлон)(С0,15-0,2 %), медный купорос (С 0,1-0,15%), нитрофен (С 0,3-0,4%), цинеб (С 0,3-0,4 %) с коллоидной серой (80-100 г: 10 л воды),

БИ-58 (рогор) - (20-30 г:10 л В том случае, когда сроки опрыскивания совпадают с цветением винограда, опрыскивать можно бордоской жидкостью, но со строго нейтральной реакцией, чтобы не обжечь пестики и тычинки.

Оидиум (пеплица, мучнистая роса)

Вызывается грибком Юницинула некатор (1)пюпи1а песа-1ог). В местах повреждения оидиумом образуется белый налет с характерным запахом гнилой рыбы. На зрелых ягодах появляются трещины, ягоды засыхают, листья погибают (рис. 60).

Меры борьбы

Ранней весной или поздней осенью кусты опрыскивают 8 %-й эмульсией карболинеума, топсином (70 %) или раствором стро-би 50 % (в.г.) — 3 г:10 л воды:1 сотку. Опыливают плоды молотой серой в смеси с гашеной известью. На 1 м2 требуется 2 г серы и 2 г извести. Можно опрыскивать кусты бордоской жидкостью с 1,5 %-м раствором серы или раствором марганцовокислого калия (1,5 г + 60 г негашеной извести плюс опыление серой).

Белая гниль

Поражает грозди (рис. 61). Ей наиболее подвержены сорта Алиготе, Плавай, Рислинг рейнский, Зейбель-1, Алимшак. Более устойчивы к гнили сорта Шасла белая, Португизер и Ка-берне-Совиньон.

Оидиум белая гниль

Серая гниль

Вызывается грибком Ботритис ци-нереа (Во1гуйз сюегеа). На ягодах образуются бурые пятна, кожица растрескивается (рис. 62). Ягоды покрываются пушистым серым налетом. Относительно устойчивые к ней сорта — Португи-зер, Шасла белая и розовая, Тавриз, Красавица Цегледа, Каберне-Совиньон, Ркацители. Очень сильно страдают от серой гнили сорта Сенсо, Карабурну, Алиготе, Италия, Мадлен Анжевин, Рислинги (итальянский и рейнский).

Меры борьбы

Нужно своевременно проводить обломку и подвязывание побегов, прореживание листьев и гроздей, а также опрыскивать бордоской жидкостью и ровикуртом (25 % к.э.), ридомилом — 25 г: 10 л воды: 1 сотку.

Следует как можно скорее убрать урожай винограда.

Черная гниль

Поражает все растение. На ягодах появляются буроватые вдавленные пятна фиолетовой окраски. Ягода чернеет и опадает.

Меры борьбы

Опрыскивают кусты 1 %-м раствором бордоской жидкости, ридомилом, фунгицидом — 25 г: 10 л воды:1 сотку до и после цветения и в период молочно-воскового созревания ягод.

Пятнистый некроз

Под корой появляются темные пятна, усыхают рукава. Прирост страдает короткоузлием, хлорозом, ягоды мельчают.

Меры борьбы

Используют для посадки чубуки и саженцы без некроза, но садочный материал не следует переслаивать землей. Чубуки обрабатывают фумаром(1,2 мл: 1 л воды: 100 чубуков) — на 3-5 секунд погружая их в раствор.

Хлороз

Характеризуется короткоузлием, рыхлыми кистями, мелкими ягодами, побегами с укороченными междоузлиями.

Когда в почве много извести, нарушается режим питания; переувлажненность почвы или сильная засуха способствуют возникновению некроза. Растения желтеют, листья опадают.

Меры борьбы

Нужно обеспечить высокий агрофон: полив, удобрения, про-некрозные сорта, то есть сорта, устойчивые к хлорозу, и т.д. Осенью в известковые почвы, характерные для Нечерноземья, вносят железный купорос из расчета 60-800 г под куст на глубину несущих корней.

Летом 2 %-м раствором железного купороса обмазывают рукава и голову кустов. Под куст выливают до 3 л. Можно опрыскивать кусты 0,5 %-м раствором железного купороса.

Мозаика.

Заболевание вызывается вирусами. Листья становятся лимонно-желтыми, жилки обесцвечиваются. Уменьшается размер междоузлий, увеличивается образование пасынков.

Меры борьбы

Выкорчевывать больные растения. Почву протравить сероуглеродом или кубиковыми остатками дихлорэтана.

Бактериальный рак

Образует наросты белого и темного цвета. Особенно большой вред приносит болезнь молодым растениям, так как лишает их запасных питательных веществ, которые расходуются на образование опухоли.

Меры борьбы

Протравливание саженцев перед посадкой 5 %-м раствором медного купороса или фумаром — 10 г:1 л воды. Удаление опухоли — среза смыванием 5 %-м раствором нафтената меди или неразбавленного карболинеума. Выбраковка саженцев перед посадкой. Защита кустов от мороза.

Краснуха листьев

В июне и июле на листьях окрашенных сортов появляется красноватый оттенок. Это следствие недостатка калия в почве.

Меры борьбы

Внесение калийных удобрений в почву, опрыскивание 1%-м раствором азотнокислого калия (утром и поздно вечером). Опрыскивание повторяют 3-5 раз через 10 дней.

РАСТЕНИЯ ВМЕСТО ЯДОВ

В настоящее время остро стоит вопрос о запрете применения пестицидов и фумигантов против вредителей и болезней на многолетних культурах, особенно в коллективных и приусадебных садах и виноградниках. Среди средств, относительно безопасных для человека и всей окружающей среды, заслуживают внимания растения с инсектицидными свойствами, то есть те, которые способны уничтожать вредителей. Было замечено, что целый ряд растений угнетают вредителей. Так, листовертка не переносит запаха пижмы, конопли, полыни, а запах бузины отпугивает мышей. Папоротник предохраняет корни винограда от поражения филлоксерой. Конопля среднерусская в период цветения поскони обладает аттрактивными свойствами, привлекая к себе бабочек листоверток и минирующих молей, которые садятся на выделяемые эфирные масла матерки и там прилипают.

Целый ряд растений, обладающих инсектицидными свойствами (ромашка, тысячелистник, лопух, чемерица, молочай и другие), произрастает на полях, и мы их безжалостно удаляем как сорняки, не учитывая того, что их можно использовать в виде настоев и отваров для опрыскивания растений в борьбе с вредителями и болезнями.

При применении растений для борьбы с вредителями нужно помнить, что некоторые из них, например тимьян, листья папоротника мужского, цветки бессмертника, мята, лаванда, хмель и другие, действуют успокаивающе на человека, улучшают сон, но есть и такие растения, которые могут вызвать отравление или ожоги на теле человека (дурман, белена и др.).

Собирать инсектицидные растения нужно в сухую, ясную погоду, после того как спадет роса, в определенную для каждого растения фазу. Если это корневища, то их нужно очищать от земли и даже промыть в холодной воде. Сушить растения следует в тени, в местах, которые продуваются ветерком. Их можно раскладывать тонким слоем или подвешивать собранными в небольшие пучки. Для ускорения просушки корневища можно разрезать. Сухие растения следует хранить в темных, сухих помещениях, помещая их в мешки, пакеты или другую закрытую тару, помеченную этикетками.

Для борьбы с вредителями растения используются в виде порошков, настоев и отваров.

Приготовленные порошки нужно хранить в закрытой таре. Настои и отвары лучше использовать свежеприготовленными, но если их залить еще горячими и плотно закрыть в банки и хранить в прохладном месте, то они не теряют свои свойства в течение одного-двух месяцев. Настои и отвары чаще всего следует применять с зеленым мылом, а если его нет, то с хозяйственным.

Перец красный жгучий

1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов заливают 10 л воды и кипятят в течение часа в эмалированной посуде. Оставляют на двое суток для настаивания, после чего перец растирают, отжимают и отвар процеживают. Для опрыскивания используют состав в соотношении 1:7, 1:8. Применять его можно против сосущих вредителей — тлей, клещей, листоверток, слизней, всевозможных гусениц и ложногусениц младших возрастов.

Для обработки винограда против щелкунов, хрущей и других вредителей следует взять на 10 л воды 0,5 л отвара, добавить 0,5 кг хозяйственного мыла. Маточный состав можно хранить в укупоренных бутылках.

Табак и махорка

Для борьбы с вредителями можно использовать отходы табака и табачную или махорочную пыль. При этом 400 граммов сухой массы заливают десятью литрами горячей воды (темпе-ратура должна быть не ниже +60...+70 °С) и настаивают в течение двух суток. После этого жидкость процеживают и разбавляют в соотношении 1:1, 1:2. Состав можно применять против медяниц, тли и гусениц молей, листоверток, а также против яблонной плодожорки в период отрождения из яиц.

Можно готовить состав несколько иначе: 400 г сухой массы на Юл воды, выдерживают сутки, после чего кипятят два часа. После охлаждения отвар доливают водой до 10 литров. После этого отвар считается готовым для опрыскивания. Опрыскивать его лучше в сочетании с хозяйственным мылом: 40-50 г на ведро отвара.

Лопух

Собирают листья и корни; мелко измельчают, помещают в ведро на '/3, слегка уплотняют. После этого их заливают водой до краев, оставляют на три дня для настаивания. После этого состав процеживают. Считается, что эта жидкость уже готова для опрыскивания. Настой лопуха можно применять против гусениц, щелкунов, клещей, листоверток. Обычно проводят по 3-4 обработки с интервалом в шесть дней.

Полынь горькая

Полынь собирают в период цветения, мелко режут секатором или ножом, наполняют ею ведро до половины, заливают водой на сутки, после чего кипятят в течение 30 минут. Состав готов для опрыскивания против яблонной плодожорки. При этом его разбавляют водой в соотношении 1:1. Можно использовать сухую полынь (на ведро — 700-800 г сухой массы).

Состав из полыни можно готовить следующим образом: берут 1 кг провяленной полыни, кипятят в небольшом количестве воды в течение 15 минут, охлаждают, процеживают и добавляют воду до 10 л. Можно добавлять к отвару настой куриного помета (1 кг помета настаивают в течение двух суток в небольшом количестве воды).

Азалия (рододендрон желтый)

Готовят водный раствор из листьев и цветов (1 часть сырья на 5 частей воды), настаивают 5 дней. Применяется против клещей и тлей, филлоксеры, виноградного зудня.

Аир (татарское зелье)

Используют корневище аира для приготовления отвара, который применяется против яиц и гусениц шелкопрядов, хрущей, листоверток. Порошок из корневищ губителен для мух и комаров.

Аконит(борец)

Собирают его в период цветения, сушат в тени. Берут на 1 кг сухого материала 10 л воды, настаивают 48 часов. Если брать только цветки, семена или корни, то достаточно взять 300-350 г на 10 л воды. После настаивания этот состав доливают водой до 15 л и при опрыскивании добавляют в него 40-50 г мыла.

Можно из аконита приготовить дуст (порошок). Его хорошо применять против мышей, добавляя на 1 кг пищевого продукта 50 г порошка аконита.

Настой аконита применяют для борьбы с тлей, гусеницами бабочек, против жука-щелкуна, мраморного хруща.

Багульник (клоповник)

Из листьев готовят порошок, который используют против клещей, зудней, клопов. Если растения багульника с листьями разложить в помещении, где есть мыши, то они через некоторое время покидают его.

Для приготовления отваров необходимо использовать одно-, двухлетние побеги с листьями и цветками. Из листьев можно приготовить порошок и применять его против иксодовых клещей, платяной моли.

Можно готовить отвар из молодых листьев и цветков для борьбы с листогрызущими вредителями плодовых и овощных культур. В ведро необходимо положить '/э нарезанных листьев и цветков, залить водой, прокипятить в течение 30 минут, охладить отвар и применять для опрыскивания в смеси с водой в соотношении 1:2 с добавлением 40 г мыла на ведро.

Томаты

Для приготовления отвара необходимо взять 4 кг зеленой или 2 кг сухой ботвы, залить водой в количестве 10 л и настаивать 30 минут, после чего прокипятить ботву в течение 30 минут на медленном огне, охладить, процедить, и после этого отвар го-тов для опрыскивания против листогрызущих вредителей винограда, а также против тли. Применяют его в соотношение 1:2 (от-вар:вода) с добавлением 50 г специального зеленого или хозяйственного мыла.

Дурман обыкновенный

У дурмана все части ядовиты из-за наличия в них алкалоидов атропина,скополамина и др.

В период цветения заготавливать можно всю надземную часть или только листья с цветками и бутонами. На 1 кг сухого или 2 кг сырого сырья берут 10 л воды, настаивают в течение 10-12 часов. Можно брать 400 г сухой измельченной массы в виде порошка на 10 л воды и применять против листогрызущих гусениц, виноградных листоверток. Действует он как инсектицид кишечного действия.

Белена белая

У белены все части растения ядовиты. Собирать ее нужно в период цветения, сушить лучше под навесом, развешивая собранной в маленькие пучки. В больших пучках она быстро согревается. Берут 1 кг мелко нарезанных сухих растений белены, заливают десятью литрами воды, настаивают 12 часов. Если сырье размолото в мелкий порошок или готовится из розеточных листьев с корнями, то на 10 л воды следует брать не 1 кг, а 500 г сырья. При опрыскивании в настой следует добавить хозяйственного мыла из расчета 40 г на 10 л. Средство эффективно против гусениц, тлей, клещей и клопов.

Можно отвар готовить по-другому. В 10 л воды добавляют 1 кг сухого сырья и кипятят. Средство эффективно против целого ряда листогрызущих и плодоповреждающих гусениц, клещей, зудней и филлоксеры.

Бузина черная

Из листьев и цветков бузины можно приготовить настои и отвары и применять их против листогрызущих вредителей, клещей, тлей и жуков. Для этого необходимо взять 300 г мелко нарезанных побегов и цветков, залить десятью литрами теплой воды, настоять в течение суток и этим составом опрыскивать деревья. Настой бузины можно применять против щелкунов и хрущей.

Водяной перец (горец перечный)

В июне-июле срезают растения на высоте 10-15 см, сушат в затемненных местах. Для приготовления отвара берут 1 кг травы на 10 л воды и кипятят в течение 30 минут, охлаждают, процеживают. В отвар добавляют 30 граммов мыла. Применяется против вредителей винограда.

Кориандр

Резкий запах кориандра отпугивает не только насекомых, но и клещей. Для этого в начале налива семян собирают кориандр в небольшие снопики, связывают их и размещают в местах, где имеются мыши, а также мокрицы и другие домашние насекомые. Обладает хорошими репеллентными свойствами.

Ломонос лозный

Необходимо взять 1,2 кг сырой массы на 10 л воды, настаивать в течение двух часов. После этого средство готово для опрыскивания растений против бактериальных болезней, плесневых грибков и болезней, вызываемых актиномицетами, а также против оидиума, мильдью, антракноза.

Молочай лозный (прутьевидный)

В конце цветения собирают растения для приготовления отвара. Берут 4 кг свежих листьев и стеблей, заливают водой в количестве 10 литров и кипятят в течение трех часов. После этого отвар процеживают и вновь доливают до 10 литров. Применяют его против листогрызущих вредителей винограда. Рекомендуется проводить двукратное опрыскивание с интервалом в 5 дней.

Чеснок

Чеснок оказывает угнетающее действие на вредителей и болезни. Например, кустики чеснока, растущие среди растений земляники, отпугивают слизней и снижают риск возникновенния болезней.

Для этого в чайную ложку «кашицы» из чеснока добавляют две столовые ложки воды, настаивают, после чего этим настоем опрыскивают растения. После 3-4-кратного опрыскивания настоем чеснока вредители погибают.

Чеснок можно применять для борьбы с тлями, медяницами, грибковыми и бактериальными заболеваниями винограда.

Сорта, поражаемые грибными болезнями, нужно размещать на хорошо проветриваемых участках, а сорта, страдающие от поздпе-весеппих п рапнеосеппих заморозков — па теплых участках. На южных, юго-восточных н юго-западных склонах размещают сорта поздних сроков созревания.

Чтобы избежать поражения посаженных виноградников хлорозом, необходимо учитывать, па каких подвоях привиты размещаемые сорта и знать карбонатность почв каждого участка. Для Крыма этот вопрос очень важен, так как большие площади вино-градопригодпых земель имеют повышенную карбонатность. Особенно внимательно к этому надо относиться при посадке виноградников в Белогорском, Бахчисарайском районах и в хозяйствах Севастопольской зоны.

СПОСОБЫ ОРОШЕНИЯ

При выборе способов орошения следует отдавать предпочтение тем, которые в конкретных условиях участка обеспечат:

— равномерность увлажнения корнеобитаемого слоя,

— сохранение структуры почвы,

— минимальную эрозию почв или полное ее отсутствие,

— экономное расходование поливной воды,

— минимальные энерго-, материало- и трудозатраты.

Капельное орошение. Является одним из прогрессивных способов, при котором увлажняется только требуемый слой почвы и практически исключаются потери воды на фильтрацию. Вода подается в прикорневую зону небольшими дозами 2 — 5 л/час под каждый куст. Это достигается с помощью системы капроновых трубопроводов диаметром 4 — 30 мм, которые укладываю две по оси рядов. Против кустов устраивают и водовыпуски,капельницы.

Расход воды капельницами можно регулировать от 4 до 10 л/час, а пределы рабочего напора составляют 5 — 35 м. Конструкция капельниц позволяет работать па поливной воде с мутностью 150 г/л.

Указанный способ позволяет проводить поливы па виноградниках с пересеченным рельефом, не выполняя больших перемещений почвогрунта при капитальной планировке.

На участках капельного орошения, как утверждает А. Д. Лянной (1989), поливной режим может осуществляться по двум схемам — периодическими поливами, когда влажность в контуре увлажнения достигает нижнего порога, и ежесуточной подачей воды, в зависимости от погодных условий. Для практического использования автор рекомендует первый способ — периодические, раз в десять дней, поливы. На молодых виноградниках проводят 5 — 8 вегетационных поливов по 40 — 70 м:'/га и влагозарядку 180 — 200 м-'/га. На плодоносящем винограднике проводят 6 — 7 поливов с нормой 60 — 100 м'/га, а в период роста ягод — 70 — 120 м:,/га.

Существенным преимуществом указанного способа являются высокий уровень автоматизации, минимальные затраты ручного труда и, самое главное, стабильно поддерживается заданный режим влажности почвы.

Построенные системы капельного орошения виноградников в совхозах-заводах «Алушта» и «Солнечная Долина» подтвердили перспективность данного направления. В последнем из них был получен урожай Муската белого 152 ц/га против 28 ц/га на богаре .Вместе с тем, следует отметить, что главным недостатком вышеуказанного способа является высокая материалоемкость и капиталоемкость.

Подпочвенное орошение. Имеет те же преимущества и недостатки, что и капельное орошение. В отличие от последнего его конструктивные особенности позволяют подавать воду непосредственно в зону залегания корневой системы, избегая смачивания надземной поверхности и потерь воды па испарение.

Основным элементом системы подпочвенного орошения являются увлажнители из керамических пористых труб с внутренним диаметром 50 мм или полиэтиленовых перфорированных труб с наружным диаметром 40 мм. Они выпускаются в бухтах длиной 200 м с щелевой перфорацией 20 мм, шириной 1 мм с шагом 200 мм. С целью нредотврап1ения заиления увлажнитель укладывают на водонепроницаемый экран из полиэтиленовой пленки и сверху укрывают лентой из полиэтиленовой пленки. Ширина экрана равна ширине траншеи — 20 —25 см. Увлажнители укладывают на глубину 60 — 80 см от поверхности почвы с уклоном 0,005 — 0,002. При таких уклонах и напорах воды 20 — 30 см над дном увлажнителя обеспечивается равномерная раздача воды на расстояние 100 м для увлажнителей из керамических и 200 м — для полиэтиленовых труб.

Подача воды в увлажнители осуществляется из распределительных асбоцементных трубопроводов диаметром 100 — 150 мм, а из магистральных в распределительные — через колодцы-регуляторы напора или гидранты.

В равнинных условиях увлажнители укладывают по одному в каждом междуряди на расстоянии 0,5 — 0,7 м от штамба.

Дождевание. Его применение не требует тщательной предпосадочной планировки участка, позволяет строго выдерживать поливные нормы, автоматизировать процесс полива и тем самым

ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ

Он определяется водно-физическими свойствами почвы, погодными условиями, возрастом и типом насаждений. Одним из показателей водно-физических свойств является соотношение категорий влаги: связанной и свободной. Первая из них включает в себя гигроскопическую и пленочную — практически не доступную растениям.

Свободная вода заполняет мелкие капилляры почвенных агрегатов и состоит из капиллярно-подвешенной, капиллярно-подпертой и гравитационной. В сумме все виды свободной воды составляют ее продуктивный запас, выражаемый в м;,/га. Свойство почвы поглощать и удерживать воду называется водоудерживающей способностью, а количество влаги, которое способна удержать почва в своих порах, называется влагоемкостыо.

Различают два ее вида: полная влагоемкость (ПВ) — это количество влаги, удерживаемое ночной в состоянии полного насыщения. Наименьшая, или полевая влагоемкость (НВ) — это максимальное количество влаги, которое почва способна удерживать длительное время. Такая влагоемкость наблюдается после затопления на песчаных почвах примерно через сутки, па суглинистых — через 3 — 4, на глинистых — через 6 — 7 суток.

С уменьшением количества влаги в почве наступает состояние увлажнения, называемое влажностью разрыва капиллярной связи (ВРК), при котором замедляется рост. Общий запас доступной для растений влаги определяется по разности почвы при полевой влагоемкости и влажности, при которой наступает глубокое завядание растений (влажность устойчивого завядания).

Оптимальные условия водоснабжения растений лежат значительно выше влажности устойчивого завядания. Исследованиями Украинского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова установлено, что па юге Украины высокая продуктивность кустов винограда наблюдается при поддержании влажности почвы па уровне 100- 65% для южных легкосуглинистых черноземов, 100-65% для среднесуглинистых, 100 —70% для тяжелосуглинистых и 100 — 75% НВ для светло-каштановых почв .

Поддержание требуемой влажности осуществляется проведением влагозарядкового и вегетационных поливов.

Первый из них не исключает вегетационные поливы и является их дополнением, т. к. позволяет создать запас влаги в ранне-весенний период. Как правило, выполняется он с большими, порядка 1000 — 1200 м'/га, поливными нормами в позднеосенний или ранневесенний периоды с глубиной промачивания почв 1,2 — 1,5 м, за исключением участков, где существует опасность смыкания контуров увлажнения с грунтовыми водами.

Вегетационные поливы проводятся при снижении влажности до уровня 75 — 80% НВ, при котором практически исчерпаны запасы легкодоступной влаги.

Расчет поливных норм проводится с учетом глубины размещения корневой системы, уровня грунтовых вод, наличия водопроникающей подпочвы по следующей формуле:

Ы=УН(Р-В) х 100,

гдеЫ — поливная норма, м/'га;

V — плотность почвы, г/ см

Н — глубина промачивания корнеобитаемого слоя почвы, м;

Р — величина наименьшей влагемкости для данного слоя, % от массы сухой почвы;

В — влажность почвы перед поливном, % от массы сухой почвы; 100 — коэффициент пересчета.

Оросительная норма определяется суммой поливных норм влагозарядкового и вегетационных поливов.

УДОБРЕНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ

Исследованиями, проведенными в Крыму на юге Украины, в Краснодарском крае, в Молдавии , установлено, что внесение удобрений в рациональных дозах является эффективным приемом, позволяющим увеличить содержание усвояемых форм элементов питания в почве, активизировать ее биогенность, повысить урожай и качество винограда. Кроме того, создание оптимального режима минерального питания повышает устойчивость растений к морозу и засухе.

Следует отмстить, что в исследованиях, выполненных в Крыму па почвах с высоким содержанием элементов минерального питания, удобрения не оказали существенного влияния на величину и качество урожая.

Следовательно, для эффективного ведения отрасли виноградарства необходим дифференцированный подход к системе удобрений с учетом почвенно-климатических условий участка, влагообеспеченности, возраста и типа насаждений, а также физико-химических свойств удобрений.

УДОБРЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩЕГО ВИНОГРАДНИКА

Внесенные под плантаж и при посадке органические и минеральные удобрения создают предпосылки хорошего роста и получение относительно высоких урожаев в начальный период плодоношения.

Вместе с тем, следует отметить, что виноградники закладывают, как правило, на менее плодородных, чем полевые культуры, почвах и даже при высоких стартовых дозах, внесенных под плантаж, положительно реагируют на улучшение пищевого режима. В этой связи очень важно установить потребность винограда в удобрениях, их дозы и соотношения меду основными элементами минерального питания: азотом, фосфором и калием.

Наиболее точный ответ на этот вопрос может быть получен на основе закладки полевого опыта с удобрениями непосредственно на каждом массиве и расчета их доз на основе полученных результатов исследований.

Более приемлемым методом определения доз удобрений является использование данных агрохимического обследования почв по содержанию в них КРК. Однако эта информация статична. Она отражает ситуацию па день взятия образцов на анализ и не отражает факторов, влияющих на пищевой режим, главным из которых является влагообесиеченность.

А. Ф. Скворцов и С. И. Соловьев указывают, чтобы правильно оценить каждый из указанных выше факторов, необходимо учитывать их взаимодействие. В годы с хорошей влаго-обеспеченностыо урожайность сельскохозяйственных культур в целом и винограда в частности повышается не только вследствие

лучшей обеспеченности растений влагой, но и потому, что в условиях достаточного увлажнения усиливается микробиологическая активность, а это способствует переходу труднодоступных растению элементов питания в доступную для него форму.

Следовательно, чтобы правильно решать проблему удобрений, необходимо правильно оцепить состояние растений. На винограднике с ослаблепиой силой роста повышение урожая должно основываться на усилении годичного прироста, что на фоне достаточной влагообеспечеиности может быть достигнуто увеличением дозы азота. Наоборот, если виноградник отличается буйным ростом, необходимо ограничить дозу азотных и увеличить дозу калийных и фосфорных удобрений.

Из изложенного следует, что при установлении потребности плодоносящего виноградника в удобрении надо учитывать прежде всего состояние растений. Дальнейший этап — анализ условий их произрастания и выявление факторов, ограничивающих продуктивность. На фоне этого анализа могут быть установлены потребность в удобрениях, а также агротехнические мероприятия, способствующие повышению их эффективности.

Такой подход при определении потребности виноградников в удобрении может быть назван дифференцированным биоэкологическим, так как он учитывает состояние растений и условия их произрастания.

При средней обеспеченности почв Р.,0. и К.,О прирост был ослаблен. Поливы проводились нерегулярно, участок был сильно засорен. Следовательно, для повышения урожайности необходимо было усилить вегетативный рост, чтобы каждый куст мог максимально использовать отведенную ему площадь питания. Этого можно было достичь внесением повышенных доз азотных удобрений па фоне регулярного орошения.

В год внесения удобрения не оказали существенного влияния на величину и качество урожая. Но прирост побегов увеличился на 12 — 36%. На второй год в вариантах с дозой азота 100 и 150 кг д.в./га урожай возрос па 33 и 23% соответственно. В вариантах с дозой 200 и 300 кг/ га прибавка урожая была меньше: 12 и 5% соответственно.

Наиболее эффективным оказался вариант с внесением 100 кг/ га азотных удобрений. За три года прибавка урожая составила 58 ц/га. Это объясняется следующим. Была правильно дана оценка состоянию растений — ослабленный рост и, как следствие этого, неполное использование кустами отведенной им площади питания. Во-вторых, были выявлены почвенные условия, ограпичи вающие нормальный рост и плодоношение — недостаток воды из-за сильной засоренности и нерегулярного орошения.

СБОР УРОЖАЯ ВИНОГРАДА

Уборка винограда — самая радостная работа для виноградаря, особенно если его стараниями получен высокий урожай хорошего качества. К ее проведению необходимо готовиться заблаговременно, чтобы обеспечить сохранность урожая и доведение его до необходимых кондиций в зависимости от направления использования. Планирование уборочных работ и составление графика уборки осуществляют на основании предварительного определения урожая, прогнозирования сроков сбора по сортам и ее общей продолжительности. План уборки составляют как в целом но хозяйству, так и по отдельным его структурным подразделениям. Он раскрывает ежедневную потребность в рабочей силе, таре, инвентаре, специальных машинах и транспортных средствах, а также ежедневный объем поступающей продукции па переработку или для реализации в свежем виде.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЯ

В производстве применяют два метода предварительного определения урожая — визуальный и расчетный. Работу обычно проводят в два срока: после цветения винограда, когда ягоды достигают размера горошины, и в начале созревания каждого сорта. В некоторых случаях, когда урожай в значительной степени поврежден градом, болезнями, вредителями или другими неблагоприятными факторами, предварительное определение урожая может повторяться несколько раз.

Визуальный метод основан па ориентировочном сопоставлении показателей плодоношения кустов по сортам с прошлогодними. Он носит субъективный характер, не отличается точностью, требует для исполнения опытных специалистов и применяется ограниченно.

Расчетный метод более точный, так как основан па учете фактических показателей плодоношения.

Величина урожая в этом случае определяется как произведение числа гроздей в среднем па одном кусте, средней массы грозди и количества кустов на участке. Подсчет числа гроздей па кустах проводят при помощи случайной выборки с использованием одного из способов — «пробной делянки», «сетки» или «диагонали».

Способ «пробной делянки» применяют, если участок выровнен по рельефу, плодородию почвы, развитию виноградных растений и по другим показателям. В этом случае в центре участка выделяется типичная делянка в 1 —2 гектара (па небольших участках размер делянки можно ограничить 100 кустами).

Способ «диагонали» предусматривает отбор учетных кустов через равные промежутки при движении по диагонали с одного угла участка в противоположный. Он менее точен п труден в осуществлении па винограднике из-за наличия шпалеры.

Способ «сетки» более точен. Он наиболее широко распространен и предусматривает отбор кустов через равные промежутки I? рядах (в каждом 5-м, 10-м ...15-м, ряду — в зависимости от размеров участка), при этом число учетных кустов должно составлять не менее 5% общего количества их па участке.

Показатель среднего числа гроздей на куст определяют путем деления суммы всех гроздей па число учетных кустов. В качестве показателя средней массы грозди берут его многолетнее значение для данного сорта па данном участке. Фактическое количество кустов на участке берут из данных последней инвентаризации.

Все первичные учеты по предварительному определению урожая выполняют специалисты средней квалификации. Данные регистрируются в специальном журнале, который хранится в делах бригады или агрономического отдела хозяйства.

Контроль за созреванием урожая и определение даты начала сбора. Контроль за созреванием урожая обычно начинают за две педели до предполагаемой даты сбора каждого сорта, ориентируясь па средние многолетние данные и учитывая погодные условия текущего года вегетации. В последние 3 — 5 дней до начала сбора пробы берут ежедневно. Отбор проб производят равномерно по всему участку. В качестве контрольных показателей служат сахаристость и кислотность сока ягод, которые определяют физико-химическим путем.

Для приготовления соков виноград необходимо убирать при сахаристости сока ягод 17 — 20 г/100 мл и кислотности 5 — 7 г/л, шампанских випоматериалов соответственно — 16— 19% и 7- 10, столовых вин —17 — 22 и 6 — 9, крепких и десертных вин — не менее 23 — 25 г/100 мл. Столовый виноград убирают при сахаристости 13 — 18 г/100 мл и кислотности 4 — 6 г/л, изюмные и киш-мишные сорта — при сахаристости не менее 22 — 23 г/100 мл.

После установления даты начала уборки урожая ее следует организовать таким образом, чтобы завершить в максимально короткие сроки. Удлинение периода сбора приводит к нарушению кондиций химического состава ягод, увеличивает опасность потери урожая от увяливания, болезней, вредителей и расхитителей, удлиняет период охраны урожая.

Уборка является одной из наиболее трудоемких операций в технологии выращивания винограда. При ее выполнении на технических сортах до последнего времени преобладал, а на столовых сортах и сейчас преобладает, ручной труд. Затраты па сбор урожая составляют по техническим сортам до 20 — 25%, а но столовым — 35 — 40% от общей суммы затрат па выращивание винограда.

В промышленном виноградарстве в настоящее время не используют ручную уборку — когда виноград собирают в индивидуальную тару, выносят из рядов и вручную грузят на транспортные средства. В большинстве случаев при уборке технических сортов применяют частичную механизацию, облегчающую операции, связанные с выносом урожая из междурядий и погрузкой его в транспортные средства. Наиболее широко распространено при уборке в индивидуальную тару применение для вывоза и погрузки собранного урожая в транспортные средства тракторного агрегата АВН-0,5. Этот погрузчик комплектуют сменными бункерами (ковшами). В одном случае бункер навешивают на агрегат, и при его движении по междурядью вспомогательные рабочие высыпают собранный виноград из индивидуальной тары в бункер. После заполнения агрегат АВН-0,5 вывозит его на межклеточную дорогу, а затем выгружает в транспортное средство. В другом случае бункера расставляют по 1 —2 междурядьях. Сборщики по мере наполнения индивидуальной тары перегружают виноград в бункера. Погрузчик вывозит их на межклеточные дороги для погрузки. В третьем случае ковши устанавливают па межклеточных дорогах. Сборщики выносят убранный в индивидуальную тару виноград с половины ряда и высыпают в бункер. АВН-0,5 выгружает виноград в транспортное средство и переставляет бункера на новое место. Такая организация уборки позволяет повысить производительность труда на 25 — 30%.

Производственный опыт показывает, что наиболее целесообразно закреплять за 50 60 сборщиками один агрегат АВН-0,5, 50 — 60 бункеров и 2 — 3 автомашины с кузовами-лодками. При такой организации труда выработка составляет до 800 кг па человека за смену, или до"30 — 40 тонн па механизированный отряд.

В последние годы для сбора винограда на крупных промышленных плантациях у пас в стране и в ряде других стран применяют способ, при котором виноград собирают непосредственно в транспортные средства — саморазгружающиеся прицепы или тележки ТВС-2, ТВ-1, ТВП-2,5, а также заменяющие их прицепы-перегрузчики ППВ-3 (рис. 83). Схема уборки при этом следующая. Агрегат движется по среднему междурядью замедленным ходом, синхронно со сборщиками, делая при необходимости короткие остановки. Агрегат обслуживают тракторист, 16 сборщиков, работающих одновременно на 4 рядах, и один грузчик, кото-рый принимает наполненные ведра и высыпает виноград в накопитель. Каждый сборщик обеспечен 2 — 3 полиэтиленовыми ведрами.

После заполнения тележки агрегат выезжает из междурядья и транспортирует урожай к пункту переработки или разгружает на специальной площадке в транспортное средство. Тележка-накопитель позволяет более чем на одну треть повысить производительность труда на уборке, а простой автомашин под погрузкой, по сравнению с АВН-0,5, сокращается в 4 — 6 раз.

На юге Украины и в Крыму хорошие результаты получают при использовании для уборки переоборудованных дождевальных агрегатов ДДА-100МА. В хозяйствах они получили название «бабочка». На укороченных до 25 метров фермах этого агрегата навешивают ковши из комплекта АВЫ-0,5 по 3—5 штук (в зависимости от ширины междурядий) с каждой стороны. Всего 7—11 ковшей. Технологический процесс уборки начинают с завоза пустых ковшей па межклеточные дороги сразу трех клеток. В зависимости от урожайности па одном ряду работают два или четыре сборщика. Становятся они па обе стороны ряда сзади ковша па расстоянии 1 —2 м от пего. Грозди убирают непосредственно в ковш. При норме 350 — 425 кг фактически некоторые рабочие собирают за смену до 1200—1500 кг, перевыполняя норму в 2,5 — 3 раза и более. При урожайности винограда 100 ц/га и наличии 22 сборщиков дневная норма выработки па агрегат составляет 15 — 16 топи, при 44 сборщиках — 26 — 28 тонн. Реальная выработка достигает 44 — 50 тонн, что соответствует 4 — 5 гектарам площади убранного виноградника. Лучшие в Крыму результаты при использовании этого способа уборки получены в совхозе-заводе «Заветное» и агрофирме «Крым».

В последнее время все большее значение при уборке технических сортов винограда приобретает комбайновый способ уборки. Випоградоуборочные комбайны позволяют осуществить полную механизацию сбора технических сортов. Первые исследования по разработке випоградоуборочпых комбайнов были начаты в США в 1957 году. В 1959 году был испытан первый образец машины фирмы «Чихом Райдер». С тех пор разработаны, прошли испытания и применяются много типов випоградоуборочпых комбайнов в таких странах как Австрия, Австралия, Германия, Венгрия, Болгария, Франция и других. В бывшем СССР, начиная с середины шестидесятых годов, разработаны несколько марок випоградоуборочпых комбайнов. Среди них КВР-1, КВР-1М, Доп-Ш, ВК-2, СВК-ЗМ и др.

Прове/юны испытания образцов машин, основанных на различных принципах съема урожая технических сортов: путем сбивания, счесывания, ппевмосъема, вибростряхивания или срезания гроздей. Наибольшее распространение в мире получили випогра-доуборочные комбайны, у которых рабочий орган создаст вибрацию в горизонтальном или вертикальном направлении и передаст ее шпалерной проволоке, па которой закреплен виноградный куст. Грозди и ягоды при этом отделяются и падают на створки улавливателей, а затем попадают в транспортеры-элеваторы. Расположенные в передней части комбайнов гасители колебаний свободно прокатываются но кустам и гасят колебания шпалеры вне рабочей зоны, предотвращая осыпание гроздей и ягод перед комбайном. Отделившиеся от кустов вместе с урожаем вегетативные примеси выносятся за пределы рабочей камеры воздушным потоком, создаваемым вентиляторами. Очищенные от примесей грозди и ягоды подаются транспортерами-элеваторами в бункеры-накопители. После заполнения бункеров в момент выезда комбайна из ряда па поворотную полосу или впутриквар-тальпую дорогу, производят выгрузку собранного урожая в транспортное средство, оборудованное для перевозки винограда.

Исследования и производственный опыт показали целесообразность и высокую эффективность применения випоградоуборочпых комбайнов на существующих плодоносящих высокоштамбовых насаждениях Украины при условии соответствующей их подготовки. В этом случае каждый сорт должен быть размещен по всей длине квартала. Для повышения коэффициента полезного использования рабочего времени комбайна оптимальная дтина гона должна составлять 600 — 800, а минимальная — 200 м. Лучше всего подходят для комбайновой уборки сорта с прочной кожицей, сухим отрывом ягод и минимальными потерями сока. К ним можно отнести: Каберне Совипьоп, Саперави, Бастарде) мага-рачский, Ркацители, Матраса, Совипьоп, Одесский черный и др. Наименее пригодны сорта Фетяска белая, Траминер розовый, Алиготе, Пипо черный, у которых при уборке кожица лопается, что приводит к значительной потере сока.

Обобщение передового опыта показало, что лучше всего в Украине комбайновая уборка винограда организована в виноградарских хозяйствах Николаевской области, где применяли комбайн КВР-1 М .

Виноград после механизированной уборки значительно отличается от продукции, собранной вручную, по составу, технологическим показателям и качеству. Кроме целых ягод и гроздей в нем содержится много раздавленных ягод и до 15 — 20% сока. С поверхности листьев, лозы, рукавов и штамбов в сок попадают пыль, микроорганизмы, способные вызвать в нем нежелательные изменения. Продукция в большей степени загрязняется солями железа, меди, остатками химических веществ, применяемых для защиты виноградника от болезней и вредителей. Контакт раздавленных ягод и сока с кислородом воздуха приводит к интенсификации окислительных процессов.

С учетом этого, технологическая схема переработки винограда механизированной уборки должна предусматривать извлечение трех фракций сусла: бункерного самотека, самотека первого давления и прессового. Получение качественных соко- и випомате-риалов из бункерного сусла возможно после его предварительной обработки с целью деметаллизации, удаления части неблагоприятных микроорганизмов, окислительных ферментов и взвесей.

ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ УРОЖАЯ СТОЛОВЫХ СОРТОВ

ВИНОГРАДА

На столовых сортах проводят выборочный сбор урожая. Связано это с неоднородностью созревания гроздей из-за различий условий их освещенности и питания. Поэтому уборку проводят чаще всего в три срока. Первый раз — когда созреет примерно 10— 15% гроздей, второй раз — через неделю (40%), третий раз — через 10 — 15 дней, когда созреет весь виноград. Во всех случаях убирают только зрелые, полноценные грозди с типичной окраской ягод, свойственной сорту, специфичной окраской гребня и греб-пепожки. Эти внешние признаки должны подтверждаться требуемыми кондициями по содержанию сахара и кислот в ягодах, их вкусовыми показателями. Выборочный сбор положительно влияет на созревание оставшиеся гроздей, увеличивает выход стандартной продукции и общий урожай, способствует вызреванию лозы, закладке и дифференциации эмбриональных соцветий в зимующих глазках.

При сборе столового винограда, особенно предназначенного для закладки па длительное хранение или для транспортировки на большие расстояния, необходимо соблюдать следующие правила. При съеме грозди с куста удерживать ее надо только за гребпе-пожку, чтобы сохранить па ягодах пруиновын налет, который в значительной степени предохраняет их от увяливапия и поражения гнилостными микроорганизмами. Грозди осматривают со всех сторон и при помощи ножниц с закругленными концами удаляют поврежденные болезнями или вредителями ягоды. После этого их укладывают в ящики. Все это значительно усложняет технологию уборки и почти вдвое увеличивает затраты труда па ее проведение по сравнению со сбором урожая технических сортов.

С середины пятидесятых годов и у пас в стране и за рубежом предпринимаются попытки механизировать уборку столовых сортов. Однако до настоящего времени не разработаны технологии и машины, позволившие бы осуществить эту работу на должном качественном уровне.

Наиболее прогрессивным при уборке столовых сортов винограда является пакетпо-поддоиный способ уборки. Он предусматривает механизированный развоз тары по междурядьям, сбор, сортировку и упаковку винограда непосредственно у куста, механизированный вывоз продукции на межклеточные дороги, механизированную погрузку и разгрузку с транспортного средства. Важной составляющей способа является использование двухза-ходиых деревянных поддонов размером 106 х 94 см и высотой 14 см. На поддон устанавливают ящики: два — по длине, три — но ширине и 8 — 9 — по высоте. Всего 40 или 45 штук. Ящики па поддоне закрепляются стальным тросиком длиной 6 или 8 метров. К поддону трос крепится с помощью металлической скобы па расстоянии 27 см от края длинной стороны. С противоположной стороны поддона имеются две скобы па расстоянии 28 и 81 см от края, через них пропускают тросик, заканчивающийся замком. Со стороны глухого крепления основного тросика на расстоянии 53 см от пего устанавливают дополнительный, длиной 20 см, в который закреплены 5 колец. При помощи колец и замка тросик натягивают и закрепляют ящики с виноградом па поддоне. Погрузка пакетов па транспортные средства осуществляется погрузчиком АВН-0,5. Один агрегат обслуживает 6 звеньев по 4 сборщика в каждом. Рабочие собирают, сортируют и упаковывают виноград непосредственно у куста. Наполненные ящики устанавливают параллельно ряду. По окончании сбора агрегат начинает вывозить продукцию поочередно из каждого междурядья.

Применение способа пакетпо-поддонной уборки высокоэффективно в крупных виноградарских хозяйствах, специализирующихся па производстве столового винограда при больших объемах отгрузки и при закладке крупных партий па храпение в холодильник. При его использовании производительность труда по сравнению с обычной технологией ручного сбора вырастает па 48% — при отгрузке винограда в.свежем виде и па 36% — при закладке на длительное храпение.

Настольная прививка

Настольная (зимняя) прививка получила такое название потому, что выполняют се из одревесневших черенков подвоя и привоя в условиях прививочных комплексов или мастерских в конце зимы или ранней весной. Более ста лет назад, когда она начала впервые широко распространяться в Европе, ее выполняли вручную при помощи прививочного ножа, сидя за столом, па котором находились подвойные и привойпые черенки. В настоящее время в подавляющем большинстве прививочных комплексов для изготовления прививок используют различные типы прививочных машин. Настольная прививка, благодаря удобству работы, возможности механизации многих процессов, высокой производительность труда, возможности регулировать условия начального этапа сращивания компонентов в настоящее время является основным способом производства привитого посадочного материала винограда.

Современные виноградные питомники по выращиванию привитых виноградных саженцев обязательно должны включать следующие подразделения:

1. Маточное хозяйство, включающее маточник привойпых лоз и маточник подвойных лоз. Первый из них предназначен для выращивания черепков привоя, второй - для получения подвой-пых черепков.

2. Прививочный комплекс, включающий хранилища для лозы, консервации прививок и храпения саженцев; операционный зал, где непосредственно выполняют прививку; помещение для подготовки привоя и подвоя к прививке; отделение вымочки и обеззараживания; парафипаторпую или бапдажерную, где проводят изоляцию прививок; стратификационные камеры; помещение для закалки прививок после стратификации; складские помещения, бытовые помещения для обслуживающего персонала.

3. Орошаемую виноградную школку открытого грунта, включенную в 4 —5-гюльный севооборот, или культивационные сооружения — траншеи или лотки с питательной смесью, пленочные или стационарные теплицы для выращивания обычных и вегети-рующих саженцев.

Лучшие результаты по качеству и выходу стандартных привитых саженцев получают в том случае, если весь процесс питомни-ководства, начиная с выращивания подвойпой и иривойной лозы и закапчивая получением саженцев, происходит в одном и том же хозяйстве.

При организации питомника необходимо исходить из расчета, что для производства 1 млн. прививок необходимо иметь 1,25 млн. полуметровых подвойных черенков и 1,5 млн. одпо-глазковых черенков привоя. В свою очередь, для получения тако-го количества черепкового материала питомпиководческос хозяйство должно иметь 20 — 25 гектаров маточника подвойиых лоз

(при выходе 50......60 тыс. полуметровых черепков с 1 га), 4 —

5 гектаров маточников привойпых лоз интенсивного типа (выход .400- 350 тыс. одноглазковых черенков с 1 га), 10 га очередного поля орошаемой школки в пятипольном севообороте (па 1 га высаживают 100-110 тыс. прививок).

Маточник подвойиых лоз

Основная задача маточника подвойиых лоз - выращивание высококачественной лозы филлоксеро-, пематодо-, известе-, солс-или морозоустойчивых сортов с целью ее дальнейшего использования в качестве подвойиых черепков при выращивании прпви--юго посадочного материала. При выборе сортов подвоев исходят из того, что они должны:

-- иметь хороший аффинитет с европейскими сортами, районированными в данной зоне;